在音乐课程中拓展民族文化元素的实践探索

邓颖贞 苏阳

文化是民族之魂,文化认同是民族认同的重要基础。广西境内有11个世居少数民族,这些少数民族在长期的历史发展中创造出了独具特色的民族文化。如今,我区大批量的民族文化进入各级非物质文化遗产名录,有入选国家级非物质文化遗产名录的刘三姐歌谣、壮族歌圩、桂剧、那坡壮族民歌、彩调、桂南采茶戏、壮剧、侗族木构建筑营造技艺等,还有入选世界非物质文化遗产名录的侗族大歌。这些非物质文化遗产作为我们的民族之魂,需要青年人一代代传承下去。

《义务教育音乐课程标准(2011年版)》在课程总目标中明确提出了“音乐史与相关文化知识”的课程学习目标,要求学生“了解中外音乐发展的简要历史和有代表性的音乐家,初步识别不同时代、不同民族的音乐”“认识音乐与姊妹艺术的联系,感知不同艺术门类的主要表现手段和艺术形式特征”“了解音乐与艺术之外其他学科的联系,扩展音乐文化视野”“根据自己的生活经验和已学过的知识,认识音乐的社会功能,理解音乐与社会生活的关系”等。遵循我校国家课程实施“拓展+整合”两大策略及“162”课堂教学范式,为更好地激发学生对民族文化的学习兴趣,促进民族文化的传承,培育学生的音乐文化理解核心素养,我校音乐学科组在探索主题式教学的过程中,对“162”课堂教学范式中的6个基本教学环节进行了整合,形成了“主题引趣(明确主题)→聆听练习(感悟主题)→演唱练习(表现主题)→创编练习(深化主题)→拓展欣赏(再现主题)”五步教学法。下面笔者以人教版音乐四年级下册第二单元唱歌课《唱山歌》为例,谈谈在音乐课程中拓展民族文化元素、发展学生音乐文化理解核心素养的具体做法。

一、基于课标分析教材和学情,拓展民族文化元素教学内容

《唱山歌》一课编排在人教版音乐四年级下册第二单元,是一堂唱歌课。此歌原为电影《刘三姐》中的插曲,也是新民歌的代表作,既传承了传统民歌音乐节奏自由奔放的特点,又在曲调中融入了新的音乐元素,由我国著名作曲家雷振邦先生根据广西壮族的民间音乐素材创编而成。

在我国,壮族主要分布在广西和云南,壮族地区素有“歌海”之称。古时候,壮族的男女老幼喜欢用唱山歌的方式表情达意,于是产生了壮族群众在特定时间、特定地点举行的聚会性歌唱活动——歌圩。歌圩,壮语又称“圩欢”“圩逢”“笼峒”“窝坡”等,通常在春、秋两季举行,春季歌圩在农历三月初三这个壮族人民最重大的节日当天举行。到了现代,广西壮族自治区的首府南宁成了“天下民歌眷恋的地方”,而柳州地区一直传唱着一首关于鱼峰山的民间歌谣——“柳州有座鱼峰山,山下有个小龙潭,终年四季歌不断,都是三姐亲口传”。原来,壮族“歌仙”刘小姐曾经在柳州鱼峰山传唱壮族民歌。歌圩既是壮族民间的传统文化活动,也是壮族男女青年进行社交的重要场所。

关于壮族歌圩的文化知识,学生们在“民族团结教育”地方课程的学习中都已耳熟能详,所以相关文化知识讲解已不必在音乐课堂中过度展开,而营造壮族节庆文化氛围、体验壮族音乐之美将是本课拓展民族文化元素的主要内容和方式。

二、教學实施基本策略

我们认为:教学《唱山歌》一课,可适当拓展一些民族文化元素,比如结合音乐节拍教学,引导学生实践体验竹竿舞的音乐节奏,烘托壮族文化氛围,旨在让学生感悟“音乐与姊妹艺术的联系”;而为了更好地展现本课音乐主题教学的主线,可将五步教学法进一步浓缩为“感受山歌→走进山歌→山歌新唱→让山歌走向世界”四个教学环节,教的过程依次设定为“原生态的教师演唱—现代方式的音乐改编—打击乐器的编创”,学的过程依次为“聆听—模仿—独立演唱”,体现教与学的由浅入深、循序渐进,让学生在学唱歌曲《唱山歌》的过程中准确把握壮族山歌自由、奔放的特点,发展音乐文化理解核心素养。

(一)感受山歌

该教学环节实际是对音乐学科主题教学五步教学法之“主题引趣(明确主题)”和“聆听练习(感悟主题)”的整合。在本课中,教师通过创设主题情境、拓展音乐的姊妹艺术——竹竿舞,综合调动学生的视觉、听觉及相关艺术实践,以此发展学生对传统山歌暨音乐主题的艺术审美能力。

1.主题引趣:在音乐节拍的学习和实践中,感受壮族节庆文化中热烈、奔放的主题

音乐学科的主题教学通过立足生活创设主题情境,引导学生学习和体验主题内容。歌曲《唱山歌》与壮族的歌圩文化紧密相连,从当代学生视角拓展歌圩文化,那便是著名的广西“三月三”活动。执教该课时,教师穿戴着壮族服饰走进课堂,很容易引发学生关于广西“三月三”节庆文化的联想;开课伊始播放广西“三月三”宣传视频,有利于营造浓郁的壮族节庆文化氛围,让学生心中雀跃;紧接着设置问题“哪些画面深深地吸引了你”,让学生各抒己见,可以顺利引发学生的积极联想;当学生依次说出打铜鼓、唱山歌(歌圩)、吹芦笙、踩堂、跳竹竿、抛绣球、做五彩糯米饭等丰富多彩的活动内容时,教师可顺着学生所说的“画面”,顺势推出跳竹竿舞的主题实践活动,让学生从中感受音乐与姊妹艺术的联系。

师:看到跳竹竿舞的画面,有些同学已经按捺不住了。我们先动动手跳一跳如何?(课件出示竹竿舞节奏)

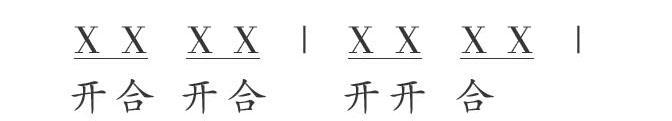

师:请同学们试着打一打这条节奏。第一遍,预备!(师示意生拍手,生用拍手方式打节奏)刚才我们用拍手方式拍打了竹竿舞的节奏,下面我们看一个视频,学习一下竹竿舞的跳法。(师课件播放分解动作并讲解视频,再教授竹竿舞口诀“右脚开,右脚合,跳跳跳”)同学们,你们学会了吗?我们一起来试试吧!

学生全体起立,先是跟着教学视频完整学跳竹竿舞节奏;之后在音乐教室的空地上,跟着竹竿舞视频,用教师课前准备好的竹竿,有人打竹竿,有人跳起了竹竿舞,场面变得异常热烈起来。

2.聆听练习:感悟音乐主题之美

音乐是听觉的艺术。聆听练习,旨在让学生体会歌曲中所蕴含的情绪和情感,进而感悟音乐主题之美。音乐主题是音乐作品中最主要的乐思,是音乐思维的“种子”,多以歌唱性较强的旋律形式出现,有个性鲜明、表现力强、音意比较完整等特点。音乐主题的特征主要取决于主题的节奏、音调及风格,记忆音乐主题是音乐学习的重要内容,也是音乐欣赏中必须掌握的要领。

歌曲《唱山歌》为六声音阶,徵调式,由上下两个乐句构成一段体结构。第一乐句为上句,八小节,旋律起伏、委婉;第二乐句是下句,为上句的扩充乐句,亦是八小节,其中的前四小节是上句前四小节的换头同尾,后四小节与上句后四小节在风格统一的情况下稍稍调整了三个小节,使整首歌表现出广西山歌旋律优美、高亢、起伏较大的特点。而歌曲中拍子的变化,则表现了山歌节拍、节奏较为自由的特点。

在学生的心目中,“唱山歌”总是与广西“三月三”的山歌会暨歌圩紧密相连。于是,教师由此导入聆听练习。

师:同学们,你们听,山歌会开始了!(完整播放黄婉秋在电影《刘三姐》中演唱的《唱山歌》插曲)

师:这首歌给你怎样的感受?

生:优美。

师:是啊,这首旋律优美的歌曲既是电影《刘三姐》的插曲,也是我们广西著名的山歌。旋律优美、节奏自由,并且多数以对唱的方式演绎,这便是广西山歌的三大特点。

师:大家知道,刘三姐是一名壮族歌手,人们称她为歌仙。她用歌声唱出了壮乡人民对幸福生活的向往,吸引了许多慕名而来的人与她切磋歌艺。接下来,我们一起去体验一把“唱山歌”的乐趣吧!

在“聆听练习”中完整欣赏电影《刘三姐》中《唱山歌》的插曲,可以引发学生对电影片断的积极联想,以“境”激趣,给学生提供了一个感受、体验音乐之美的美好空间,这不仅有利于培养学生的音乐审美情趣,而且可以激发学生演唱的兴趣。

(二)走进山歌

“走进山歌”,意在“表现”音乐主题。在本课中,教师通过引领学生学唱电影版《唱山歌》,切实掌握山歌的曲调特点。基于学生认知发展规律,教学《唱山歌》的过程可从乐句习唱开始,逐步过渡到跟琴试唱、完整演唱。

1.乐句习唱与简谱教学相结合

乐句习唱与简谱教学相结合,须引导学生先学会自主观察简谱中的节拍,再跟着琴声拍打节奏、拍出节拍的强弱,最后才是加入歌词实践演唱。

本课乐句习唱先是学唱第一乐句。在学生自主识谱之后,教师弹琴范唱,生跟着琴声模唱;之后生画二拍子唱歌谱,师相机讲解连音线“2”的时值,提醒学生注意“2 re”是一个四分音符和一个附点四分音符,一共两拍半的时值,确保学生准确理解和习唱简谱中的节奏、音准,巩固相应乐句;最后学生填词演唱,针对较难唱的“一字(即“哎”字)多音”句进行强化练习,巩固乐句,唱出山歌的特点。

学习第二乐句时,教师提醒学生观察第二乐句前四小节歌谱由四二拍变成四三拍再变回四二拍的“变化”特点,体会山歌节拍、节奏较为自由的演唱特点;教师范唱第二乐句后四小节歌谱,讲解换气记号,学生跟琴学唱,之后加入歌词演唱乐句。

2.跟琴试唱

教师弹琴,学生跟琴试唱时,教师要提醒学生再次注意唱准“一字多音”和拍子變化的地方。

3.完整演唱

完整演唱采用两种方式:第一种是全体有感情地演唱;第二种是“对唱”方式演唱。在对唱时,教师在引导语中要注意营造情境氛围,比如:同学们,你们看,歌词中的“这边唱来那边和”,这是怎样的一种情境呢?一些人在这个山头唱,另外一些人在另一个山头应和,这就是山歌的“对唱”,一唱一和。现在我们就用这种方式体验一下。全体起立,一、二组的学生在“这个山头”唱前半句,三、四组的学生在“另一个山头”唱后半句。同学们,你们准备好了吗?

以唱山歌的互动体验,引导学生发挥想象力和创造力,把“三月三”的热闹对歌场面带进课堂,让学生把刚刚学到的音乐知识、技能运用于音乐表现,唱出山歌的韵味。这样的课堂不再是单纯传授音乐知识、技能和技巧的学堂,而是学生开展音乐活动的实践场。在教师的引导下,学生通过对唱合作,得以更好地感悟和表现这首民歌作品的主题。

(三)山歌新唱

“山歌新唱”,旨在“深化主题”,给学生更多的学习参照,让学生看到传统音乐在新时代的新表现。既是“新唱”,自然便包含了音乐创编的多种元素,如歌曲的旋律、配乐、音色等的变化、创新。本环节是培养学生音乐实践能力的重要环节,教学过程包括摇滚版山歌欣赏、编创打击乐器伴奏、多元合作展示三个教学内容。

课堂中,教师先用课件播放摇滚版山歌,供学生欣赏,让学生说出该视频在传统山歌中融入了哪些新的元素(生答摇滚和说唱),强化“融入流行元素后,山歌具有了完全不同的视听效果”的观念;接着安排部分学生先后利用自己所擅长的非洲鼓、沙锤、串铃等乐器为山歌伴奏,其余学生依然是手打节拍,表现传统山歌的音乐特点;最后全体学生起立,自由演唱并为歌曲伴奏,气氛热烈。

匈牙利作曲家、音乐教育家柯达伊曾经指出:“歌唱是音乐之根。”唱歌在音乐教学中占有重要地位,既是培育学生音乐学科核心素养的重要途径,也是学生最容易接受和愿意参与的音乐表现形式,是学生进行艺术实践的重要渠道。

(四)让山歌走向世界

鲁迅先生曾说:只有民族的,才是世界的。各民族文化作为人类文明中的一个重要组成部分,都具有世界意义。音乐作为人类文化的重要载体,蕴含着丰富的历史文化内容和人文内涵,以其独特的艺术魅力和社会功能,伴随人类社会历史的发展,满足人类精神文化的需要。

本课“让山歌走向世界”环节,实为音乐主题教学五步法中的最后一步“主题再现”环节。在该教学环节,笔者安排学生欣赏了宋祖英在美国肯尼迪艺术中心独唱音乐会中演唱的《唱山歌》版本,回归民族唱法的音乐主题,旨在唤醒学生对《唱山歌》音乐主题的理解,便于学生更好地理解民族音乐的世界属性,坚定学生的民族文化认同,让学生明白我们的民族文化同样可以在世界音乐文化中大放异彩,进而增强文化自信。(题图左为作者苏阳,右为作者邓颖贞)

(责编 白聪敏)