沙利度胺联合吡非尼酮治疗肺间质纤维化患者的临床效果及对血清TNF-α、TGF-β1、IGF-Ⅰ水平的影响

王立娜,曹静,刘海英

(辽宁省兴城市人民医院呼吸内科,辽宁 葫芦岛 125100)

肺间质纤维化是肺部疾病中较为常见且病死率较高的一种疾病,主要由多种因素导致的肺间质炎性疾病[1]。目前,该病的发病因素较为复杂,尚不明确,明显的发病因素包括药物影响、吸入有害物质(粉尘、二氧化硫、烟尘等)、感染(病毒、真菌、细菌等)[2]。肺间质纤维化的病变范围是肺间质、肺血管、肺泡上皮细胞,该病呈进行性发展,患者的主要临床症状表现为气急、干咳少痰、少量白黏痰,严重时甚至会出现呼吸衰竭等并发症,严重危害患者的健康安全[3]。现阶段,临床治疗肺间质纤维化患者的方法主要是应用药物进行控制,尚无治愈方法[4]。因此,寻找有效且安全的控制肺间质纤维化病情进展的药物,提升患者生存质量,具有十分重要的意义[5]。本研究旨在探讨沙利度胺联合吡非尼酮治疗肺间质纤维化患者的临床效果及对血清TNF-α、TGF-β1、IGF-Ⅰ水平的影响效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年1月至2021年10月本院收治的肺间质纤维化患者100例,按照随机数字法分为两组,每组50例。对照组男28例,女22例;年龄41~68岁,平均年龄(52.3±6.5)岁;病程2~7年,平均病程(4.1±0.3)年。研究组男29例,女21例;年龄42~69岁,平均年龄(52.8±6.1)岁;病程2.5~8年,平均病程(4.5±0.4)年。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。本研究获得医院伦理委员会审核批准。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:符合《肺间质纤维化分类和诊断标准》中的诊断标准;患者及家属均签署知情同意书;经过各项检查,确诊为肺间质纤维化患者。排除标准:患有其他慢性心肺疾病的患者;患有肝肾功能不全的患者;合并其他脏器严重感染的患者;合并其他肿瘤的患者;患有精神异常或沟通障碍的患者;临床资料不完整的患者。

1.3 方法 入院后,全部患者均接受常规对症治疗,包括平喘、支气管扩张剂、化痰、抗感染、吸氧等。对照组患者采用吡非尼酮(北京凯因科技股份有限公司,国药准字H20193259)口服治疗,每天3次,餐后用药,每次200 mg,持续用药6个月。

研究组采用沙利度胺联合吡非尼酮治疗,吡非尼酮治疗同对照组,口服沙利度胺(常州制药厂有限公司,国药准字H32026130),每天1次,每次100 mg,连续用药3个月后,剂量减至每天50 mg,持续用药6个月。

1.4 观察指标 ①比较两组细胞因子指标,包括血清肿瘤坏死因子(TNF-α)水平、血清转化生长因子-β1(TGF-β1)水平、血清胰岛素生长因子-I(IGF-I)水平。抽取患者空腹静脉血4 mL,1 000 r/min离心10 min,血清分离,检测肺间质纤维化患者的细胞因子指标,应用双抗体夹心酶联免疫吸附方法进行测定,操作方法需按照说明书严格执行。②比较两组临床疗效,依据《肺间质纤维化诊治循证指南》中的相关评判标准进行评估。显效:咳嗽等临床症状明显改善,活动后未出现呼吸困难,双肺底、发绀未高调爆裂音;有效:咳嗽等临床症状有所好转,处于阵发性咳嗽,在安静状态下,未出现呼吸困难,但是轻微活动后,出现发绀;无效:咳嗽等临床症状无改善甚至加重,在安静状态下,经常出现呼吸困难、发绀的情况。总有效率=显效率+有效率。③比较两组治疗前后的肺功能情况,包括用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼气量(FEV1)、弥散量(DLCO)。

1.5 统计学方法 采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,计量资料以“±s”表示,行t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组细胞因子指标比较 研究组TNF-α、TGF-β1及IGF-Ⅰ指标均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组细胞因子指标比较(±s,pg/mL)Table 1 Comparison of cytokine indexes between the two groups(±s,pg/mL)

表1 两组细胞因子指标比较(±s,pg/mL)Table 1 Comparison of cytokine indexes between the two groups(±s,pg/mL)

注:TNF-α,血清肿瘤坏死因子;TGF-β1,血清转化生长因子-β1;IGF-Ⅰ,血清胰岛素生长因子-Ⅰ

组别对照组研究组t值P值例数50 50 TNF-α 11.5±1.7 9.2±1.6 11.374<0.05 TGF-β1 168.6±41.9 128.5±32.8 10.297<0.05 IGF-Ⅰ190.4±58.5 148.6±46.2 11.501<0.05

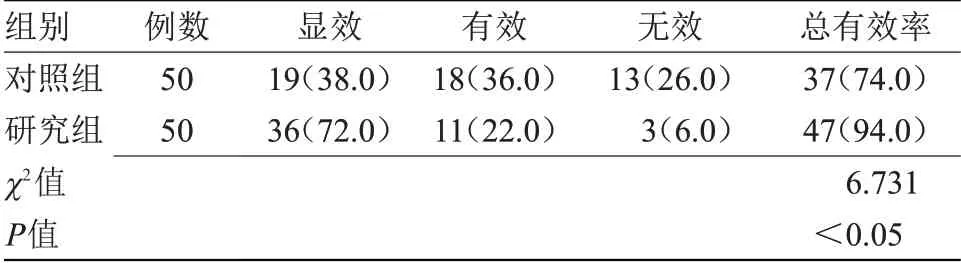

2.2 两组临床疗效比较 研究组治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床疗效比较[n(%)]Table 2 Comparison of clinical efficacy between the two groups[n(%)]

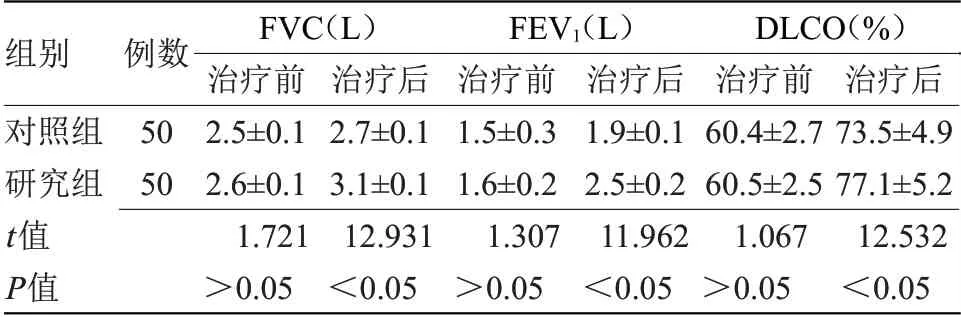

2.3 两组肺功能指标比较 研究组肺功能指标优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组肺功能指标比较(±s)Table 3 Comparison of lung function indexes between the two groups(±s)

表3 两组肺功能指标比较(±s)Table 3 Comparison of lung function indexes between the two groups(±s)

注:FVC,用力肺活量;FEV1,第1秒用力呼气量;DLCO,弥散量

组别对照组研究组t值P值例数50 50 FVC(L)治疗前2.5±0.1 2.6±0.1 1.721>0.05治疗后2.7±0.1 3.1±0.1 12.931<0.05 FEV1(L)治疗前1.5±0.3 1.6±0.2 1.307>0.05治疗后1.9±0.1 2.5±0.2 11.962<0.05治疗前60.4±2.7 60.5±2.5 1.067>0.05 DLCO(%)治疗后73.5±4.9 77.1±5.2 12.532<0.05

3 讨论

肺间质纤维化是临床肺部疾病中较为常见的一种,具有发病隐匿、进展急剧、高病死率的特点[6]。近年来,随着社会工业进程的加剧,人们的生活水平、生活环境发生了极大的变化,肺间质纤维化的患病率呈逐年增长的趋势[7]。有医学研究[8]资料指出,肺间质纤维化患者的远期存活率较低,仅为27%左右,严重威胁患者的生命安全。目前,临床治疗肺间质纤维化患者的方法主要以控制治疗为主,无根治的特效药,尽管对临床症状有一定的控制作用,但未提高患者的生存率,预后效果较差。因此,探寻有效且安全的药物治疗肺间质纤维化患者是目前临床医师所面临的严峻课题。

大量医学实践研究发现,在肺间质纤维化的发病因素中,血清TNF-α、TGF-β1、IGF-Ⅰ水平是关键性的引发肺间质纤维化的细胞因子。TNF-α属于炎症介质;TGF-β1、IGF-Ⅰ为多种生物学效应的细胞因子,可引发肺间质纤维化。吡非尼酮是一种抗纤维化小分子的新型药物,具有较明显的抗纤维化、抗炎的作用,在有效改善患者FEV1、FVC水平的同时,还可抑制血清TNF-α水平,降低血清TGF-β1、IGF-Ⅰ水平,进而阻止细胞外基质沉积,减少胶原纤维合成及纤维细胞繁殖,达到抗纤维化的目的。目前,吡非尼酮已被临床广泛应用。沙利度胺属于一种合成类谷氨酸衍生物,该药物具有抗炎、抗血管生成、免疫调节、释放细胞因子、改善Th1/Th2免疫细胞比例的功效,从而有效抑制肺间质炎性因子的改变以及肺纤维化。因此,应用沙利度胺联合吡非尼酮治疗肺间质纤维化患者,可增强治疗效果,改善肺功能,抑制病变细胞因子,具有十分重要的应用价值。本研究结果显示,研究组细胞因子指标低于对照组(P<0.05);研究组总有效率高于对照组(P<0.05);研究组肺功能指标优于对照组(P<0.05)。

综上所述,应用沙利度胺联合吡非尼酮治疗肺间质纤维化患者疗效显著,可有效改善肺间质纤维化患者的细胞因子水平,且不良反应少,安全性较高,可明显改善肺功能,值得在临床上进一步应用推广。