人在太空,失重环境对人体有哪些影响

文/ 汤川学

美国航天员斯科特·凯利在国际空间站

人体是一个极其复杂的精密仪器,大自然给予了我们无与伦比的大脑,让我们可以通过智慧去突破自身肉体的限制,上九天揽月,下五洋捉鳖;发达的汗腺让我们可以进行长时间奔跑;灵活的双手是我们主宰地球最有力的工具,这些都是大自然对于人类的伟大塑造,但人类自己却是不属于太空的生物。

从远古的猿人到今天的我们,我们的演化之路一直在g值为9.8米/秒的环境中进行。当人类利用智慧脱离大气层与重力的桎梏来到太空中,准备在浩瀚的宇宙中一展拳脚的时候,我们不但要面临科学技术上的阻碍,我们自己的身体还要与残酷的宇宙环境进行斗争,而这些并不比开发出能进行星际航行的飞船要来的简单。

“在我上一次飞往空间站执行159 天的任务中,我的骨量流失,肌肉萎缩,血液在体内重新分布,这些使我的心壁紧张和收缩。更令人不安的是,我的视力出现问题,就像许多其他航天员一样。我所接触的辐射是地球上一个人的 30 多倍,相当于每天大约接受了10 次胸部 X 光检查,这种暴露会增加我在余生中患致命癌症的风险。”

这是美国宇航局航天员斯科特·凯利向媒体讲述太空旅行对他身体造成的影响。

我们在地球上时,判断一个东西是上还是下,最简单的方法就是抛掷一个物体,它掉下来的方向就是下,另一边就是上,一般不会有人对这个事情进行细究。而在空间站里,由于航天员们处在微重力环境,他们无法通过抛掷物品来分辨“上”与“下”,空间站中的“上”与“下”的概念更多地是人为划分,从而让航天员们可以进行区分与描述的。

“晕车”在太空

“Space adaptation syndrome”,简称SAS,它是一种发生在太空中的晕动症(motion sickness),或者说是发生在太空中的“晕车”。

重力在我们的空间定位中起着重要作用。重力的变化,例如在太空航行期间向失重状态的转变,会影响我们的空间方向感,并需要我们身体的平衡系统在其中发挥作用。只要这种适应不完整,就会导致晕车(恶心)、视觉错觉和迷失方向。

格尔曼·斯捷潘诺维奇·季托夫是苏联第二个进入太空的航天员,也是第一个在太空中因为严重的晕动症而呕吐的人,被认为是第一个SAS患者。而目前已知的最严重SAS患者为美国载荷专家杰克·加恩。他在1985年执行航天飞机STS-51的飞行任务中遭遇了极其严重的SAS症状,以至于后来美国宇航局开玩笑地使用叫做“加恩量表”来衡量航天员遭遇SAS的严重程度。

美国航天员加恩在太空执行任务期间,几乎完全无法适应微重力环境,肌肉在太空中无法协调,前庭系统无法正常工作,无法判断前方物体与自身的距离,在闭眼的情况下无法确定自己该往哪个地方飞行,飞多久才能触碰到目标物体,眼睛对物体的距离的判断能力变差……训练有素的航天员基本上不会达到这种程度,并且这些现象往往会在3天之内随着身体的逐步适应而逐渐消失。

但是这里需要澄清一点,加恩在飞行时的身体状况一直很健康,并非是因为身体健康问题导致的SAS,他在微重力模拟飞机上进行演练时也没有出现任何症状。

荷兰代尔夫特理工大学的苏珊娜·努基对SAS现象进行了研究。她使用战斗机飞行员训练时使用的离心机,发现长时间在人体离心机中的高重力下的人会出现 SAS 症状。要体验这一点,人们必须在离心机中度过一个多小时,并承受比地球高出3倍的重力。旋转本身并不会令人十分难受,但在离开离心机踏上正常地面后,大约一半的测试对象会出现与SAS相同的症状。事实证明,在太空飞行期间患有太空病的航天员在地球上长时间旋转后也会出现这些症状。这意味着这些症状其实并不是由失重本身引起,而是由于人体的平衡系统不适应不同的重力环境引起的。

苏联第二个进入太空的航天员格尔曼·季托夫

美国航天员杰克·加恩

努基将她的研究重点放在了人体中用于感受平衡的器官上。它位于内耳中,包括对旋转敏感的半规管和对线性加速度敏感的耳石。以前有人提出,左、右耳石功能之间的差异会导致航天员更容易生病。努基测试了这个耳石功能不对称假设,对 15 名已知易患太空病的受试者测量了两侧的耳石和半规管功能。那些在旋转后患有太空病的人被证明具有高度的耳石不对称性和更敏感的耳石和耳道系统。不能仅根据这种不对称性将这些人归类为敏感或不敏感,而是可以根据各种耳石和耳道特征的组合来分类。这表明整个平衡器官都与太空病有关,并且它可能需要平衡器官各个部分之间的复杂相互作用。

即将前往国际空间站的日本富商前泽友作

当一个人处于晕动症状态时,由于对空间距离的不明晰,在进行精密的科学仪器操作时很有可能出现误操作,导致机器损毁或者更严重的人员受伤的情况,这也是航天员一般要从有着较长的飞行时长的飞行员中选拔的原因之一。

如果不是一个职业航天员,比如世界上第一个通过商业手段进入太空的人日本TBS记者秋山丰宽,并未进行什么训练就进入和平号空间站,在太空第一天就遭受了严重的太空病。一个普通人如果贸然进入太空,有可能还没来得及欣赏我们地球的美景就已经晕在睡袋里了。

眼下又有一位利用商业手段将要进入太空的日本人——前泽友作。他正在俄罗斯加加林航天员训练中心训练,今年12月将前往国际空间站。也许今后人类进入太空的门槛会随着商业航天的发展逐渐降低,但是除非是只在太空待那么一小会儿的短程旅游,否则扎实的太空基础训练还是必不可少的。

经过几十年太空生理实验的积累,我们目前最好的防止太空病的方法就是服用茶苯海明、使用茶苯海明贴片(Draminate)或者类似可以抑制平衡系统活动的药物。在航天员进行舱外活动时,可以将它贴在自己的皮肤上。茶苯海明逐渐释放进血液中,抑制平衡系统的活动,能很大程度上减轻SAS的症状。

骨质与肌肉的流失

俄罗斯加加林航天员训练中心

在我们的身体中,破骨细胞与成骨细胞互相作用,互相辅助,维持着人体骨密度的平衡健康,但是到了太空之中,本应承受身体重量的骨头、骨骼肌与背部肌肉不再进行作用。

中国航天员在天和号核心舱准备锻炼

美国女航天员苏妮塔·威廉姆斯在国际空间站使用带有振动隔离稳定系统的跑步机进行锻炼

在地球上,骨骼通过一个平衡良好的系统不断脱落和再生,相互之间存在耦合关系。当骨骼被分解时,新形成的骨层就会取代被分解的骨层,在我们的身体中形成动态平衡。然而在太空中,由于微重力,破骨细胞活动增加导致破骨细胞的活跃度快于成骨细胞,骨骼不再需要为运动甚至保持身体姿势提供支撑,结果造成很少或没有应力施加到骨骼系统,长期居住在太空的人会出现渐进性骨质流失。在地面上,长期卧床的病人们也会因为骨骼受力不足而患上骨质疏松症。

这种破骨细胞活性增加的作用在重力作用下承载最大负荷的区域,如骨盆、胫骨、足部区域表现得尤为明显,而从骨头中流失的钙会进入体液循环,而身体中的血浆在经过肾小球时钙离子会逐渐沉积在肾脏,肾结石的风险大大提升。

而关于肌肉,在太空中所减少的肌肉,美国宇航局的文件中把它们称为“antigravity muscles”,即对抗重力的肌肉,比如小腿肌肉、四头肌、背部和颈部的肌肉,这些肌肉在地球上支撑着我们站立,而由于没有了重力,这些肌肉在太空中几乎不会收缩,没有定期的锻炼,这些肌肉就会变得衰弱和退化。这是一个萎缩的过程。

研究表明,航天员在持续5天~11天的太空飞行中肌肉会减少20%。这对航天员来说是十分危险的,因为这意味着他们可能无法对抗返回地球时所面临的地球引力的作用。尽管航天员返回地球后肌肉质量和力量可以恢复,但在太空中保持肌肉是一个令人担忧的问题,尤其是在长期太空任务中。在太空中减少肌肉萎缩的唯一方法是高强度的运动,特别是力量训练,并结合适当的饮食。

由于骨量逐渐减少而导致骨骼变弱是延长太空飞行的一个严重隐患。对在和平号空间站度过数月航天员的研究表明,太空旅行者每个月可能会损失 1% 到 2% 的骨量,当然,并非没有办法来缓解,最直接的办法就是服用维生素D、双膦酸盐、钙片,并在空间站里进行锻炼。对在太空中无法受力的肌肉与骨骼进行刺激,比如太空自行车与跑步机、拉力带、阻力器等等,这些手段被证实是十分有效的。国际空间站上的航天员每天花两个半小时锻炼,以对抗肌肉萎缩的影响。

天空实验室第四组航天员使用了太空跑步机进行锻炼,其效果十分显著

在太空中待了上百天的航天员回到地面后还会出现严重无法适应重力的情况。他们刚返回地面时,会被人抬着进行移动。

全身体液再分配

在重力的作用下,血液和其他体液被拉向下半身。在太空中,当重力消失时,血液往往会聚集在上半身,导致面部和上半身的浮肿等,而身体会进行适配,使身体的状态达成一种新的平衡。这时候你会发现,航天员们在太空中总是呈现浮肿。

中国航天员王亚平在地面上和在空间站的对比图片

航天员在回到地球后,血液再次开始在下肢聚集,导致体位性低血压,有点类似于你早上起床时突然一起身,或者蹲久了突然站起来的感觉,但是身体会慢慢恢复正常。在太空中,航天员的血液量也会减少,血液量减少使得心脏跳动力度低下,并诱发低血压。航天员在进入太空时不会感到体位性低血压,但在重返大气层和着陆后,会明显感觉到血液回流到下半身,头部的血压突然降低,于是头晕目眩,一时之间无法适应直立行走。

人类腿部就像一颗小“心脏”,会把下肢的血液向上输送至心脏,从而维持血压,而下肢肌肉收缩是促使静脉血液向心脏流动的重要条件,所以,下肢静脉又被称为“第二心脏”。但是在太空中没有可以刺激下肢静脉的活动,因此静脉中的那些微小肌肉很少使用。重新返回地表后,这些肌肉再次被调动起来,但它们暂时“忘记”了如何收缩,即它们暂时无法将血液推回心脏和大脑。在长时间的太空飞行后,这种影响更加严重。而这个现象也是因人而异的,一些航天员几乎没有受到影响,而另一些人则感到头非常晕。大约20%的短期太空旅行者和83%的长期太空旅行者在重新进入或着陆后会出现症状。不过并不会有后遗症,在着陆后进行康复治疗即可恢复正常。

腿部的血管十分密集,为了将静脉血重新泵回上半身,下肢静脉也需要发力

失重长高带来的疼痛

人类大约在25岁之后,因为脊柱中椎骨之间的海绵状椎间盘收缩,导致骨骼靠得更近,人的身高会逐渐降低;40岁以后,背部开始向前弯曲。从20岁到70岁,女性可能会缩小约5厘米,而男性可能会减少约2厘米。在地球上,我们的脊椎骨之间由于重力的压缩,之间贴合得十分紧密,而在太空中,因为不再有重量向下推压脊柱,每对椎骨之间的间距略有增加,导致脊柱更长,从而使航天员“长个儿”。在过去的美国太空飞行中,超过三分之二的航天员报告背部疼痛。这种背痛可能与脊柱的伸展有关。在过去的太空任务中,进行脊柱测量,发现航天员的身高比地球上的身高最多能增加6~8厘米,并且正常的脊柱曲线变平。

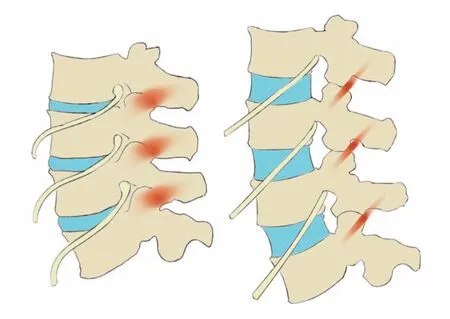

在不同重力条件下的脊柱间伸展情况示意图

脊椎之间的间隔变大导致肌肉受到拉扯导致航天员出现背痛

这种疼痛,美国航天员克莱顿·安德森把它形容为一种类似于肌肉拉伤的疼痛。他的做法是通过手撑着“天花板”,脚踩着“地板”来双向受力,努力让脊柱恢复地面上的状态,缓解因为肌肉拉伸带来的背痛。值得注意的是,这种疼痛可以使得航天员们可以在睡梦中醒来。

味觉的改变

味觉的改变就像每个人对食物的品味不同一样,无法具体描述出来这种变化。一个航天员本来在地面上很爱喝咖啡和茶,但是在太空里尝起来完全是另外一个味道,导致他返回地球之后对这个东西有了心理阴影,不想再去碰它,哪怕他的味觉又恢复到了正常。

航天员在太空中味觉会发生变化的主要理论依据之一是许多航天员在太空中会感受到“头闷”。在微重力环境下,通常聚集在腿部的血液会均匀地分布在全身,这会导致航天员觉得他们感冒了。这种鼻塞感会影响航天员的味觉。当你感冒的时候,可以稍微留意一下,感冒前所喜欢的食物的味道会否因为感冒而发生变化,如果有的话那应该和一些航天员的感受相似。

视力的改变

根据美国宇航局赞助的一项研究,持续6个月或更长时间的太空飞行会导致航天员的眼睛和视力发生变化。该研究深入检查了7名航天员,发现他们所有人的眼睛结构和视力都出现异常。最常见的结构变化是眼球后部变平,视网膜、眼睛后部的感光区域和视神经也发生了变化,并且一些航天员在返回地球后,这些变化仍然存在了很长时间。

一种理论认为,在7名航天员身上发现的异常是由于长时间生活在微重力条件下而导致的液体向头部移动造成的。根据美国眼科学会的专家学者的研究,航天员们视神经和眼部变化可能是长时间暴露在微重力下引起的头侧液体转移所致。因为体液的重新分布,体液在头部聚集,引起颅内压升高,压迫了航天员的视神经。根据该学会在2011年10月发布在其杂志《眼科》的论文,其中总结了航天员们填写的300 份的视力调查记录,分别有大约 30%执行短期任务的航天员和60%执行长期任务的航天员出现视力下降,前庭眼反射出现变化。其中一些视力变化在飞行多年后仍未解决。

还有一个问题,就是空间站中的灰尘、金属碎屑、塑料碎片,甚至航天员自己的头皮屑和皮肤碎屑等并不会“掉在地上”,而会漂浮在空中,有时会直接碰到航天员的眼睛,造成眼部感染。

以上这些不良反应都是由失重环境带来的,但这些还只是人体在失重环境中面临的挑战中的一部分。除此之外,宇宙辐射所带来的癌症风险也是不可预料且无法计算的风险。

航天员是值得尊敬的。他们作为人类的先行者进入宇宙,用身躯探索未知,将勇气与坚毅铭刻于星空之上。在此文最后,让我们向航天员们致以最崇高的敬意。