青石遗址仰韶晚期遗存分析

——兼论“阳白类型”

张光辉

山西定襄青石遗址发现于20世纪90年代[1],此前,对山西中北部地区仰韶晚期遗存的认识,多局限于太原义井[2]和离石马茂庄[3]等遗址,并先后提出“义井类型”[4]、“义井文化”[5],至于忻定盆地以及偏北地区这一时期的遗存,仅有零星线索[6],文化面貌扑朔迷离。

多年来,上述问题一直困扰着相关研究者,为此也进行了个别调查[7]。而1987年五台县阳白遗址的发掘[8],虽然首次揭开了滹沱河上游流域仰韶晚期遗存的神秘面纱,但限于材料,其文化内涵仍亟待进一步地澄清。

2007年,青石遗址的发掘,为此问题的深入探讨提供了可能,青石遗址包含仰韶、龙山、二里头等多个时期的堆积[9];其中,青石遗址仰韶晚期遗存,为我们深入认识忻定盆地这一阶段的文化内涵及性质打开了一扇重要窗口。

一、青石遗址仰韶晚期遗存分析

(一)典型遗存特征

青石遗址2007年发掘的遗迹以灰坑为主,且圆形圜底坑居多。遗物有颇具特色的陶器群,完整呈现斧、铲、环、璧等石制品制作流程的残器和半成品,这些成为青石遗址仰韶晚期遗存最重要的发现。

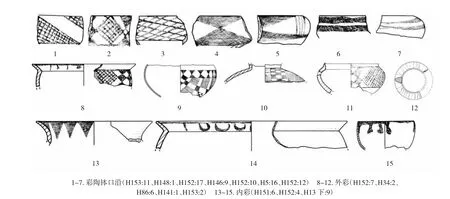

据对出土陶片较多的H66、H86、H146、H151、H152、H153统计,青石遗址夹砂陶和泥质陶参半,其中泥质多为红陶,夹砂多为灰褐或红褐色。陶器以素面为主,彩陶和线纹其次,绳纹细密且比例较小。陶器器类中,钵较多,罐、壶、盆、碗次之,主要包括敛口深腹钵、敛口折腹钵、敞口折腹钵、敞口斜腹钵、假圈足碗、小口翻领壶、双鋬盆、夹砂素面罐、矮领鼓腹盂、折沿盆;而几何纹彩陶钵、夹砂素面罐、小口翻领壶出现频率最高,壶(罐)流行喇叭口和双耳,盆多有双鋬(图一)。此外,还有零星领部贴塑附加堆纹的夹砂罐、筒形罐。

图一 青石遗址仰韶时代晚期典型陶器

彩陶数量较多,纹饰简洁且颇具规律性。彩绘以红褐为主要色调,个别用黑彩;多以菱形、三角、条带等直线型几何线条为元素,排列成网格、棋格、菱形、对顶三角、平行横带或竖波等单元图案,也有数个图案单元混合编排的情况。此外,还见有少量圆圈、逗点等纹样的彩陶。施彩对象以钵最多(图二,1~7),此外有盆、罐、壶等;一般施于口沿内外侧、肩及上腹部(图二,8~15)。盆、罐等流行镶边的内彩(图二)。

图二 青石遗址彩陶

青石遗址发现的石制品多为残器和半成品,还有少量成品,包括有环、璧、斧、铲、凿,不见仰韶晚期南流黄河地区流行的细石器。石器制作上多打制轮廓,形成条状或盘状素材,再琢磨细部,石器上尚存部分琢制痕迹,应是打制轮廓后未经细部琢磨而形成的;需要注意的是,大量石制品表面平滑,打击辐射线直接叠压平滑面,表明最初也经过了琢磨,再打制边缘以成轮廓,但也不排除择料上特意选取此类扁平石料的情况。石斧的制作即是如此,先择料,如表面粗糙,则将石坯表面琢磨光滑,再打制所需的基本轮廓,最后对细部琢磨加工,如表面光滑度及刃部锋利度的深加工等。石璧的制作较为简单,一般是单个生产,即在单个盘状素材上直接对钻产生一个石璧。而部分石环外缘有打制的剥离遗痕,内缘两侧光滑,或可见对钻的痕迹,应是在打制的盘状素材上,进一步对钻穿孔,琢磨边缘,最终形成表面圆滑的石环成品,这从实物上再现了此类石制品的制作流程(图三)。

图三 青石遗址典型石器

(二)相对年代

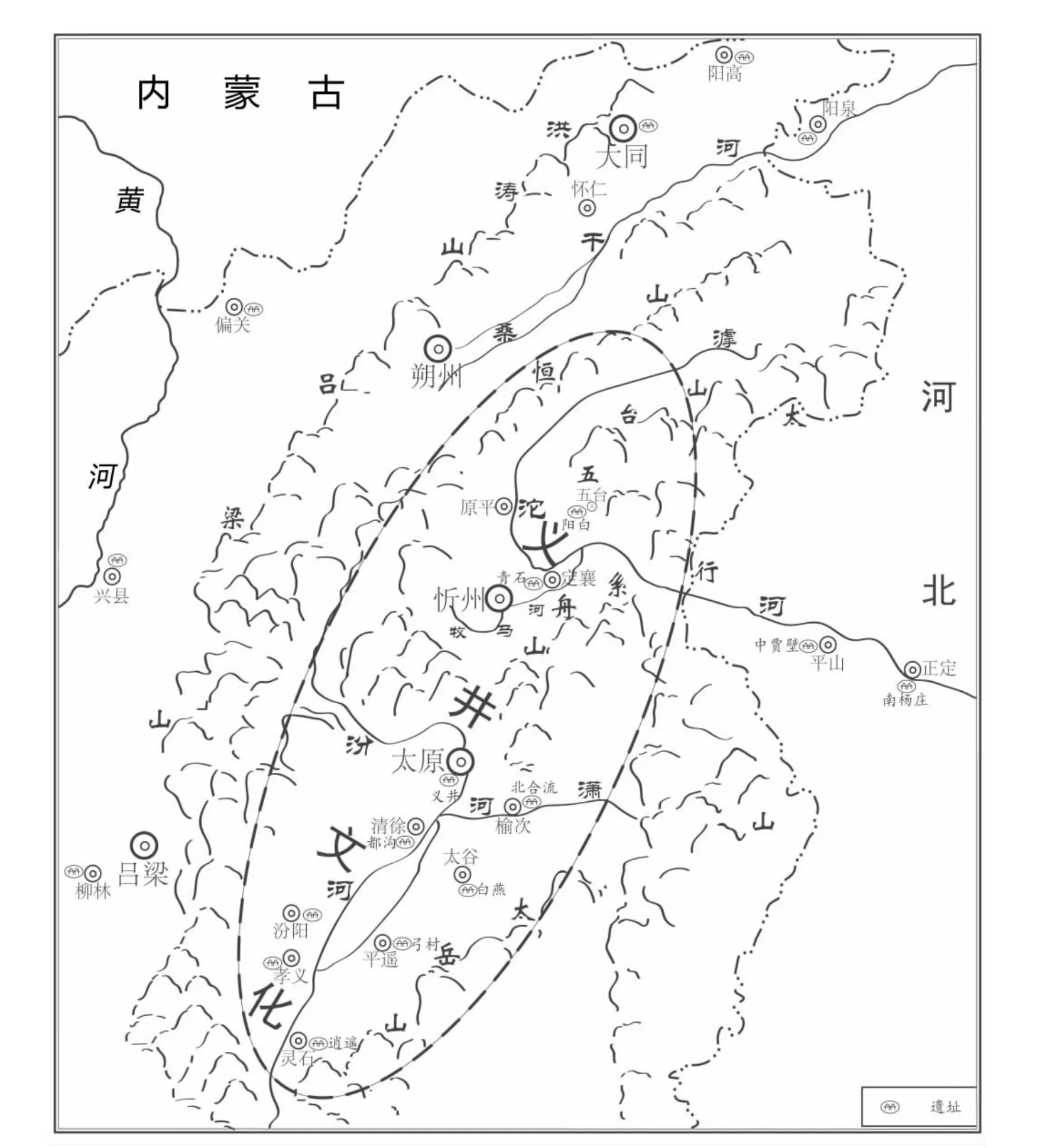

青石遗址地层关系较简单,虽有H152→H154→H153这组层位关系,但出土器物变化不大,难以单独分期。与青石遗址仰韶晚期遗存紧邻,且关系最为密切的是,以往发现于太原盆地及吕梁东侧的义井类型,还有海河流域的雪山一期文化午方类型,这两者的分期相对较明确。因此,关于青石遗址的具体时段可参照上述两类遗存的典型遗址(图四)。

图四 晋中及周边仰韶晚期典型遗址分布

以太原盆地为中心的义井类型初步可分早中晚三期[10],青石遗址仰韶晚期遗存的相对年代与义井类型早期相当,即仰韶晚期偏早阶段,太原及附近发现的这一时期典型遗址和单位有峪道河W1[11]、马茂庄H3、H4、H5[12]和T2④[13]、杏花H11[14]、任家堡[15]、义井1991T1⑥[16]、都沟第二期[17]等。这些遗址发表的材料中,泥质陶比例较高,彩陶占一定比例,盛行网格纹、三角纹、棋格纹彩陶,与青石遗址一致。同时,青石遗址典型的夹砂素面罐、斜腹碗以及主要彩陶器(钵、罐、盆),还有小口翻领壶、敛口深腹钵,也是太原盆地义井类型早期常见器类(图五)。

图五 青石遗址与义井类型早期陶器比较

而与定襄相邻且同处于滹沱河沿岸的河北平山中贾壁[18]等午方类型的典型遗址,也发现过大量青石遗址的同类因素,特别是青石遗址的素面陶器,如敛口斜腹钵、侈口斜腹钵、双鋬盆与中贾壁同类器雷同,而夹砂素面罐不仅见于马茂庄、杏花等太原附近义井类型早期遗址中,也是中贾壁这类遗存的典型器类,中贾壁遗址是午方类型仰韶晚期偏早阶段的典型代表[19],青石遗址年代与之相当;此外,正定南杨庄第五期也大体属于此阶段[20],只是后者彩陶纹样更为丰富。

义井类型早期和午方类型早期均处于仰韶晚期偏早阶段,两者的部分典型器物,在青石遗址中频繁共存的情况,可进一步确定青石遗址此类遗存的相对年代,约相当于仰韶晚期偏早阶段。

二、文化因素分析

滹沱河上游的晋东北地区,时段相当于仰韶晚期偏早阶段的遗存,在定襄邻县的五台阳白也有发现[21]。阳白遗址这一阶段发现的大口篮纹罐、斜腹盆、斜腹碗、小罐、网格和涡纹彩陶是晋中地区[22]这一时期的典型因素(图六);更引人注意的是,阳白遗址大量夹砂素面陶器的存在,与青石遗址相似,但青石遗址丰富的彩陶器(钵、罐、盆)、素面的双鋬盆和钵却不见于阳白遗址,在一定程度上,青石遗址的发现正好大大丰富了阳白遗址同时期遗存的内涵。

图六 阳白遗址仰韶时代晚期陶器

青石与阳白两遗址同处于滹沱河上游的晋东北山区,该区域仰韶晚期遗存浓郁的地域性,在阳白遗址中已初现端倪,这一问题阳白遗址简报已有所涉及,后有学者指出阳白遗址仰韶晚期遗存与太原盆地的义井类型属于同一考古学文化即义井文化,且属于该类文化在晋东北的一个地方亚型[23]。而青石遗址此类地域特征表现得更为突出,这无疑也将该问题再次摆在研究者面前,为了便于此类遗存的深入探讨,建议暂以最先发掘的阳白遗址为基础,用“阳白类型”代称晋东北的此类遗存。

“阳白类型”除流行打制和磨制兼用的石器制作方式外;还有窑洞式房屋;灰坑以圆形锅状坑为主。而最具特色的是其陶器群,带有浓郁的地域特征。总的来看,可将其陶器的构成初步分为三群,A群是太原盆地、忻定盆地为中心的整个晋中地区仰韶晚期的基本因素,这也是两者之所以归为同一文化的根本之所在;B群因素来自冀北滹沱河等海河水系的雪山一期文化午方类型;C群是间接受到东南方的大司空文化影响所致(图七)。

图七 青石类型陶器群文化因素的构成

A群 包括敛口深腹钵、敛口折腹钵、斜腹碗、小口翻领壶、彩陶盆、深腹盆。除此,还有网格纹、对顶三角纹、横带纹、涡纹、串珠纹等彩陶装饰,此类彩陶纹饰属于“阳白类型”最主要的彩绘纹样,应是忻州游邀遗址这类当地庙底沟文化彩陶纹饰的自然延续和变异[24]。

与同时代其它区域的遗存一样,“阳白类型”彩陶纹饰最为丰富的也是陶钵,彩绘纹样也雷同;而彩陶的盆、罐、壶等器物纹饰组合则较为固定,多以三角、网格、菱形等纹样呈棋格状交错布置,且口沿处习用镶边的内彩。

此外,在“阳白类型”中未见太原盆地义井类型常见的碟须纹和垂须纹。碟须纹主要是受分布于太行山中段东麓的大司空文化影响所生,处于太行山中段西侧的太原盆地,存在一些蝶须纹及蝶须纹变体,应是受大司空文化影响所致。垂须纹是由庙底沟文化同类纹饰发展而来,但目前在忻定盆地暂未发现。

同时期黄河两岸常见的尖底瓶,在忻定盆地基本消失,这一现象与太原盆地内的情况有着一定的相似性,尖底瓶仅在靠近吕梁山东侧的山地有一些线索,应是晋西这一时期文化东渐的缩影。此外,值得注意的是,目前太原盆地义井类型满腹绳纹的夹砂双鋬罐,在阳白、青石两遗址中却较少发现,是否与太行山东麓影响有关,还待进一步证实。

B群 包括敛口斜腹钵、敞口斜腹钵、双鋬盆、夹砂素面罐,加上叠人字形彩陶装饰,午方类型因素增强了“阳白类型”地域特色,特别是不少的双鋬盆和夹砂素面罐,使其有别于太原盆地的义井类型。

同时,午方类型的典型陶器如高领壶、双耳罐、筒形罐,还有逗点纹、波折纹、梳齿纹、草叶纹、垂麟纹等彩陶纹样,在“阳白类型”中却鲜有发现(图八)。

图八 义井类型与午方类型彩陶

C群 包括敞口(曲颈)折腹钵、矮领鼓腹盂。但与安阳附近的老磨冈[25]、鲍家堂[26]等典型的大司空文化遗址同类器相比,“阳白类型”接受此类因素主要体现于其器形,而大司空文化标志性的睫毛纹、碟须纹等彩陶纹饰,却并未融入青石、阳白等遗址。

青石遗址零星可见的一些筒形罐、高领壶,应分别是间接受到岱海地区庙子沟文化和海岱地区大汶口文化的直接或间接影响所致。在此过程中午方类型也或多或少地起到了一定的纽带作用。

从以上可以看出,以阳白和青石两遗址为代表的阳白类型,既包含大量晋中仰韶晚期的基本元素,又由于受沿滹沱河穿越太行山的午方类型冲击,进一步丰富了钵、盆的形态,在敛口深腹钵、敛口折腹钵的基础上,添加了敛口斜腹钵、敞口斜腹钵等器形;并在坚持晋中仰韶晚期斜腹盆传统的同时,又引入素面双鋬盆这一太行东麓的典型因素,突出了其区域性特征。

此外,大司空文化也北上西进至滹沱河上游地区,沿线留下了敞口折腹钵、矮领鼓腹盂等因素。

但无论是雪山一期文化午方类型还是大司空文化,沿滹沱河的文化西进,表现更多的是单纯器物形态的植入,并未见彩陶等装饰纹饰的多元化,反而更显“阳白类型”彩陶纹饰的单纯性。

可见,“阳白类型”是以晋中仰韶晚期的义井文化因素为主体,并融合了部分午方类型和大司空文化因素,在相对独立的地理单元内,形成的义井文化一地方类型,即“阳白类型”。

三、“阳白类型”的时空分布

近年,在滹沱河上游地区的繁峙、代县及原平等地,也发现部分仰韶晚期遗址[27],初步统计达十余处,器类多为青石遗址所见的典型器,如素面夹砂罐、敛口斜腹钵、双鋬盆、折沿彩陶盆等(图九)。与以太原盆地为中心的义井类型相比,这批调查材料中也是素面陶器较多,即使是夹砂双鋬罐(如代县南口DX070515G001-F:1)器腹也为素面,区别于义井类型的同类器,但其最大腹径居中,与义井类型白燕一期1段夹砂罐类似[28],时段约已进入义井文化中期,而晚于青石遗址。这为确定忻定盆地“阳白类型”的下限提供了线索,也表明“阳白类型”延续的时间并不局限于青石这一阶段,至少在义井文化中期仍在延续。

图九 滹沱河流域调查发现的仰韶晚期遗物

在空间分布上,除五台、定襄等县发现“阳白类型”这类遗存外,从繁峙、代县及原平等地调查采集品可以初步断定,“阳白类型”基本占据了整个滹沱河上游地区。至于其它地区如大同盆地的桑干河流域,除以往调查发现的网格纹、横带纹、三角纹彩陶片外[29],近年也有一些新的线索,如阳高曹庄多见满腹绳纹的夹砂双鋬罐、素面夹砂罐、双耳篮纹罐[30],也有一些线索,但其时代相当于白燕一期,同时也有一些地域特色,即存在雪山一期文化小河沿类型一些典型因素(如折腹盆),至于其区域类型的具体归属,还需进一步的探索。

四、结语

青石遗址是忻定盆地近年来发掘的一处含仰韶晚期偏早阶段遗存的重要遗址,其发掘在充实阳白遗址仰韶晚期遗存内涵的同时,使我们进一步明确了此类遗存的文化性质,并进一步认识到在滹沱河上游地区,还存在一个义井文化的地方类型即“阳白类型”,其与以太原盆地为中心的义井类型构成了义井文化的两大类型。

阳白类型以青石和阳白两处遗址为代表,在坚持义井文化器物群及其形态特征的同时,因其独特的地理位置,而受到了邻近午方类型和大司空文化的强烈影响,出现了大量的素面陶器,器类形态如钵、盆等更加丰富,这也造就了其浓郁的地域性特征。

该类型起始自青石、阳白这类遗存,在仰韶晚期略晚阶段仍在延续。而根据目前的发掘和调查显示,其分布范围当已覆盖了整个滹沱河上游地区。