沈醉:“作为一个中国人,我是坚决主张国家统一的”

得知自己获得特赦时“感愧交集”

“党使我从一个反共反人民的军统特务

变成了热爱共产党和人民的爱国人士,

这是一个多么巨大的变化啊!”

沈醉(1914-1996),湖南湘潭人。1949年12月被俘,时任国民党保密局云南站少将站长,国民党中将军衔。1960年11月獲得特赦。此后历任全国政协文史资料委员会专职委员,第五、六、七届全国人大代表。

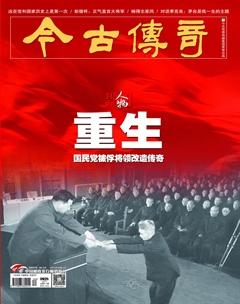

1960年11月,在战犯特赦大会现场,沈醉默默地坐在队伍的中间,闭着眼睛,听最高法院的首席法官念特赦名单。法官每念到一个人的名字,他的心总是情不自禁地紧张一下。当念到他的时候,他反而好像是在叫别人一样,一动不动地坐着。法官只好再念一遍。管理员走过来,轻声告诉他:“是在叫你的名字,快出来走到台上去。”他才如同大梦初醒一样,站起来走上台。

陈赓等一些党的高级干部先后来监狱看望宋希濂等人,这让沈醉看到了希望

1949年,随着重庆解放,解放军大举进军四川,云南省主席卢汉通电起义,并软禁了从台湾来当说客的西南绥靖公署主任张群以及包括沈醉在内的在昆明的国民党军政高官。卢汉为了报答张群以往的恩情,在起义之后擅自放走了张群,打乱了周恩来用张群换回张学良的计划。卢汉“因而怕共产党不能原谅他”,在办理起义移交时,把沈醉等人交给了解放军。

被俘后,沈醉先后被关押在昆明陆军模范监狱、重庆歌乐山白公馆战犯管理所和北京功德林战犯管理所。

一开始,沈醉很惶恐,对共产党有抵触情绪,押迁重庆后,陈赓等一些党的高级干部先后来监狱看望宋希濂等人,还请他们吃饭,这让沈醉看到了希望。

他留心观察看守所干部的言行,觉得这些共产党干部处处与国民党不同,“特别是执行政策方面,绝不像国民党那样阳奉阴违”。

渐渐地,沈醉开始试着接近一些管理人员,“向他们谈点自己的思想,从而得到他们耐心的教育和启发,改变了自己对共产党的一些错误看法”。

沈醉曾在其回忆录中记载:同为战犯的杜聿明当时身患肾结核、肺病、胃溃疡等疾病,被俘后不愿说明,“准备来个慢性自杀”。管理人员发现他双腿打颤的症状后,将他送到复兴医院治疗,后来他的病情几乎全部好了。杜聿明对沈醉说:“共产党真是我的再生父母。”这让沈醉非常感动,他认为杜聿明的一番说明了共产党改造政策的英明、正确和共产党的胸怀宽阔、真诚相待。

被关押在重庆战犯管理所的几年中,沈醉开始了真正的思想转变,尤其是集中学习与到重庆各地参观新中国成立后的新成就,给了他很多的触动,用他的话说是“春风化雨,开始认罪”。

被转到北京功德林监狱后,沈醉一边做力所能及的劳动,一边学习、改造思想。

据沈醉口述:

1956年,我从重庆被转送到北京德胜门外功德林监狱改成的战犯管理所。从华北、东北等地参观回来后,所方要求在每一星期从事一定时间的劳动,如缝纫、理发、洗涤、挑饭菜开水等,并采取“自动报名,量力而为”的办法。我报名参加了缝纫组。

缝纫组成立后,管理所便搬来几部旧缝纫机,可是没有人会使用。正在为难时,杜聿明自告奋勇地报名参加缝纫组,并说他会使用缝纫机。我跟他学了半天,开始干了起来。

我缝了半条裤子,便有点“艺高人胆大”,骄傲自满起来了,正准备把另一只裤腿缝好时,机器刚一踏动,只听“啪”的一声,针折断了!我急得满头大汗,因为一部机器只发一根针,断了就得写检讨去补领。我写好检讨,说了一大堆,什么粗枝大叶,不爱惜公物……自请处分等送上去之后,准备挨批。结果却大出意料,管理员只轻描淡写地说了一句:“下次留心点。”我才如释重负。

他在日记中写道:“人民政府对任何问题的处理都是实事求是的,从不因为我们这些人过去作恶多端,而进行人身侮辱,我们有一点进步,政府都是予以承认的……进一步认识了继续学习、改造的必要性。对党的宽大政策有了进一步的理解和认识……新生有望,当加速改造方可。”

在宽松的环境里,沈醉带着一种真诚的态度来改造自己,尤其是政府帮助他与香港的亲人联系上以后,他对未来生活又开始充满希望。

功德林里的领操员

据沈醉口述:

我在重庆战犯管理所习惯了做广播操的生活,一到北京便感到有点奇怪,为什么每天早上和学习休息时间都是各人各搞一套,没有人喊到操场做操?战犯们一到休息时便各有各的娱乐方式,杜聿明大声喊人打桥牌,黄维总是挺直腰杆在胡同内散步,李仙洲老是打太极拳……

有一天,我好奇地问郑庭笈:“为什么不做做广播操而各搞一套?”他说:“虽有不少人看到报上介绍广播操有种种好处,希望也每天做做,但找不到教操的人。”紧接着,他又问我,重庆战犯管理所做不做广播操,我说每天都做三次。

他又问谁教,我说是我在教。他有点怀疑,因为我既不是黄埔军校也不是其他什么军校毕业的,怎么能教操。我就把过去在军统局任总务处长时练就了一套喊口令的本领的经过讲了出来。郑庭笈问我可不可以担任领操员。我说,让我考虑一下再说。

没有想到,郑庭笈当时就向管理所的领导人去反映,说我能教广播操,立刻得到了同意,并要他马上把我找去。几位干部都说,早就该做广播操了,就是没有人愿意教。你能教的话,明天就开始。

第二天,管理所的领导让全体战犯到空地上集合,郑重宣布:政府为了关心大家身体健康,为了让大家能更好地学习,从今天起,由沈醉辅助大家先学会第一套广播体操。在出操时,除有病的可以不参加外,希望都要去。玩牌、下棋等文娱活动,可以在晚上进行。

宣布完了以后,由我先做示范动作。我做完后,他们一看很有趣,我又编出一套鼓励他们的话,说我没有做广播操以前,吃得少,觉也睡不好,特别讨厌的是经常腰酸腿痛,做操不到一月,每餐能吃七八两饭,再也不失眠、不腰痛等。我是针对他们的心理胡诌一顿,其实我一向体健如牛,做操与没有做操基本一样,因此我这个“活标本”对他们来说是比较有吸引力的。

带领大家教广播操时经常发生一些有趣的事。

有一次做弯腰运动,我看有些人的动作实在太滑稽了,弯腰动作,起码得把腰向前弯一点点,有些人却只把背向前略微弯曲一下,两只手伸下去还不到膝盖,实在不合要求,我便大声叫:“这是弯腰运动,要把腰部弯下去!”有几个还是无动于衷。

我有点气了,便喊:“把腰弯一点!再弯一点!”

结果,最后一个人一个趔趄,撞在前面的人身上,前面一个又撞在更前面的人身上,一行人便像多米诺骨牌一样,一个接一个倒了下去。我急得满身大汗,赶忙叫旁边的人把倒下去的扶起来,我自己也跑过去看。

幸好大家都穿着厚厚的棉衣,有的倒下去只是两手着地把手掌擦伤,最严重的是把鼻尖碰出了血。这一严重的“操伤事故”立刻引来了几位管理人员,他们把倒下的一行八九个人都带到医务室去检查。幸好没有人折断骨头,都只是轻伤,我只挨了几句批评。

直到1958年春天,从功德林到公安部郊外的农场去体验农业劳动时止,我结束了教广播操这一任务。

多年以后,许多“同学”见到我还夸我在战犯管理所时“有两套”。不了解的人问我:“有两套什么本领?”我總是笑着说:“有两套广播体操!”

“当念到我的时候,我反而好像是在叫别人一样,一动不动地坐着”

1960年11月,沈醉获得特赦。据他口述:

1960年11月27日,我刚吃完早饭,管理员把我和另外七名重量级的强劳力叫了出去,布置在监狱外的一座礼堂兼饭堂。我一看就明白,这是要布置特赦大会的会场,因为第一批特赦时曾这样布置过一次。当管理员要我把一盆20多斤重的菊花盆从花房中搬出来的时候,我不知是分了心还是有点紧张,一不当心,踩在一块石头上,连人带盆摔倒。

管理员急忙跑过来把我扶起,连声问摔伤了没有。我一边说没有摔伤,一边指着摔坏了的花盆问这个摔坏了怎么办。管理员不但不责备我,还安慰我说,只要人没有摔伤就很好,花多一盆少一盆有什么关系。他叫我就地坐下不要再动,还准备去找医生看一下,没有事可以继续劳动。他无论如何不让我再搬东西,并且拿一张条凳让我坐下休息。我有点纳闷,今天怎么会这么慌慌张张?

当我正在胡思乱想时,礼堂已布置好了,只是还没有挂上红布对联和横幅,但基本上能肯定这就是特赦用的会场了。

管理员走过来叫我和他们七人一同回去时,还不停地问我是否能走动、要不要人搀扶。我笑着说完全没事了,他才如释重负一样,大大嘘了一口气。

平日我们在劳动中有碰摔时,管理员虽也很关心我们,叫医生护士给检查,却没有今天这样焦急。这虽是一件小事,但也可以推测一下。

那天晚上,我又有点失眠,谁不希望能早日得到自由?尽管我考虑到许多不可能,也怕在新社会受歧视受侮辱不好过,但总还是希望第二批能有自己。

1960年11月28日上午,我们全体列队进入昨天布置好的礼堂,讲台上的横幅和两边的对联完全和第一批特赦时使用的一个样。我估计是准备长期使用的,它有“特赦战争罪犯大会”而没有写出是第几批,所以可以一直用下去,也说明了不是一次两次可以赦完。

我默默地坐在队伍的中间,闭着眼睛,听最高法院的首席法官念这次特赦名单:李仙洲、范汉杰、罗历戎……

每念到一个人的时候,我的心总是情不自禁地紧张一下。当念到我的时候,我反而好像是在叫别人一样,一动不动地坐着。法官只好再念一遍。

管理员赶快走过来,轻声告诉我:“是在叫你的名字,快出来走到台上去。”我才如同大梦初醒一样,站起来走上台。这时的心情我实在形容不出,写多了也没有必要,用四个字可以概括了,那就是“感愧交集”!

1980年底,沈醉偕同小女儿沈美娟到香港探亲,与在香港的前妻以及从美国等地回来的子女见面。

他的香港之行被香港《新晚报》于1981年1月6日在头版头条报道。沈醉在美国、加拿大等地的许多亲朋故旧和学生来电来信都劝他留下来享享清福,有的愿提供住房,有的保证所有生活费用,沈醉都婉言谢绝。

面对媒体,沈醉表达了自己的希望:

国家的分裂是在我们这一代身上造成的,应该在我们这一代身上结束。这样,生对得起后代,死对得起祖宗。

尽管我们过去走的路各不一样,但从今天起,一个人是流芳百世,还是遗臭万年,就看他为统一祖国是出了力,还是相反。作为一个中国人,我是坚决主张国家统一的,那些对国家民族利益的大事都不管的人,活下去,活得再好,又有什么意义?!

1981年11月23日,沈醉作为全国政协委员出席第五届政协会议。12月11日,中央电视台播出沈醉在会议上的发言,《人民日报》刊出沈醉的专访。

如同沈醉所言:“曲折离奇的30年过去了!党使我从一个反共反人民的军统特务变成了热爱共产党和人民的爱国人士,这是一个多么巨大的变化啊!”

1996年3月18日,沈醉因病在北京逝世,享年82岁。

(责编/李希萌 责校/彭思贝、陈小婷 来源/《沈醉回忆录:我这三十年》,沈醉口述,沈美娟整理,中国文史出版社2019年7月第1版;《沈醉的特务经历与改造生活》,西域/文,《领导文萃》2017年第22期等)