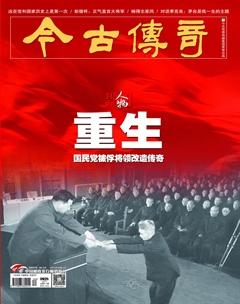

杜聿明:被特赦第一人

“为祖国统一,我死而无憾”

杜聿明被特赦后,最想去的地方是天安门广场

他凝望着人民英雄纪念碑

心潮起伏,惭愧地低下了头

杜聿明(1904-1981),陕西米脂人。1949年1月在淮海战役中被俘,时任国民党徐州“剿总”副总司令兼第二兵团司令官,国民党中将军衔。1959年12月获得特赦。此后历任全国政协文史资料研究委员会专职委员、第四届全国政协委员、第五届全国人民代表大会代表和第五届政协常务委员。

1959年12月4日,第一次特赦战犯大会召开,杜聿明平静地坐在会场的一角,不敢奢望自己能获赦。

“杜聿明!”宣布特赦名单时,第一个被叫到名字的就是他。“有!”他机械地应了一声,站起来走向主席台前,面向法官肃立。法官宣读了特赦通知书后,杜聿明向法官深深鞠躬,双手接过了特赦通知书,转身回到座位。此刻,他喜悦、幸福、羞愧之情交加,热泪滚滚而下。

被俘后一心寻死,戴着脚镣进入功德林

1949年1月,时任国民党徐州“剿总”副总司令杜聿明在刘集战败后,带着警卫、随从、司机等10余人逃到刘集南侧的张老庄。为了躲避解放军,杜聿明换上解放军士兵服装,刮去脸上的小胡子,混迹于士兵之中。

杜聿明谎称自己是送俘虏的。在解放军的盘问下,他左右的副官、卫士全都放下了武器。见此情形,杜聿明知道隐瞒不住身份,绝望之中他拿起手枪对准自己的脑门,正要抠动扳机,被他的副官阻止,就这样,杜聿明被俘。

被俘后的杜聿明一心寻死,他一看见警卫人员离开,就从身边捡起一块石头不断猛击头部,被解放军救了过来。

杜聿明异常的表现引起了解放军的怀疑:“你到底叫什么名字?”“你们知道我就是杜聿明,还问什么?”他三缄其口,不回答任何问题。陈毅要见见他,也遭到拒绝。为避免他再度自杀,解放军给他戴上沉重的脚镣。

1949年3月,杜聿明被送到叶圣陶、柳亚子等人住的招待所,接受询问。柳亚子将杜聿明“叱骂”了一番,并在当天的日记中写道:“闻战犯杜聿明解来大礼堂,即赴会鞫之,余与絅老(关絅之)发言最凌厉,该犯唯唯而已。”一直拒绝学习改造的杜聿明听了柳亚子等人的劝说后,开始接受学习,但愿意学习的内容十分有限。

不久后,杜聿明被送往北京功德林战犯管理所,管理所的负责人给他去掉了刑具,让他参加集体学习。

刚进入功德林时,杜聿明总是放不下架子。开会时,他会条件反射地向周围扫一眼后再坐下,表情严肃、谨慎。讨论时,他总爱先说几句,说完后毫无表情地看看周围。他刚参加学习时,发言很短。后来喜欢长篇大论,书上的、报纸上的,大段大段、半篇半篇地引用,经常是大部分时间让他占去。有人说他当官当惯了,有人说他“好为人师”,还有人干脆说他“还是保安司令”那一套。

一身顽疾被治愈,杜聿明哭了

杜聿明被俘时,身患4种疾病,他自己知道的就有3种,即胃溃疡、肺病、肾结核。但他没有向任何人提起过自己的病,他决心有病不治,慢慢达到自杀的目的。

杜聿明还患有严重的脊椎炎。平日里,僵直的脊骨,几乎令他不能动弹,晚上更是不能翻身,常常彻夜无法入眠。在一次洗澡时,功德林的李科长看到杜聿明双腿红肿,急忙问他是怎么回事。杜聿明一言不发。李科长急了,命令他站起来,双腿靠拢,发现他的臀部一边大一边小。第二天,杜聿明被用小车送进了复兴医院体检,医生发现他的脊椎变形严重。医护人员研究并报上级批准后,按照杜聿明的脊椎形状特制了一个石膏模,让他休息时躺在里面,不仅减少了杜聿明睡觉时的痛苦,还逐渐纠正了他的脊椎变形。

沈醉来到功德林时,杜聿明已在石膏模上躺了近3年。沈醉第一次见到杜聿明的石膏模,以为那是折磨他的刑具。杜聿明知道后哈哈大笑,说:“这是为我治脊椎病的呀!我患了脊椎炎,脊椎变了形,管理所特意为我定做了这样一个石膏模,用来纠正我的脊椎变形。”

杜聿明的肾结核也十分严重。开始他以为自己只是一般的肾炎,后来他小便越来越困难,需要动手术。杜聿明知道情况后有些悲观,认为即使治好这一身的病,自己将来也是个残废。经过功德林的管理员多次做思想工作,杜聿明的情绪终于安定下来,同意治疗。链霉素是治疗结核病最关键的药品。当时中国大陆还不能生产链霉素,国外又对中国药品封锁。为了医治他的病,中央专门派人到香港、澳门采购药品。

杜聿明卧床治疗期间,得到了医生护士的精心照料,送药打针,细致入微。他的病情需要每天保证足够的营养,管理员就每天给他安排牛奶鸡蛋。他有胃潰疡,不能吃硬的,炊事员就给他做软的吃;不能吃冷的,炊事员就给他热的吃。几年后,杜聿明多年的顽疾基本被治好。

病好后,一向严肃、矜持的杜聿明在小组发言时激动得流泪,他说:“在党的教育关怀之下,治好了我的心病——思想病,又医好了我的身疾——结核病,真是再生之恩德!”

“今后要翻一个跟斗来学,否则,世界观就改造不了”

功德林为了方便战犯们学习改造,专门成立了图书室,除了将战犯们的私人图书集中到图书室外,还购置了一大批新书籍,除了马克思、列宁、毛泽东的著作,还有社会科学专业书、各种传记及文艺小说等,琳琅满目、应有尽有。

图书室的建立,对杜聿明来说是一个极大的喜讯。开馆那天,他抢先进入图书室,参观书架上陈列的书籍,仔细翻阅书目。后来,杜聿明频频进入图书室,陆续借走了列宁、斯大林、毛泽东的著作及一些哲学书籍。他说:“我以往读的书,多是些帝王将相的家谱,这对我走上与时代发展相反的道路不无影响。今后要翻一个跟斗来学,否则,世界观就改造不了。”

廖耀湘和杜聿明同在第一学习小组,同住一间寝室,他在谈到杜聿明的学习情况时说:“杜光亭(杜聿明的字)先生最近成了书呆子,夜以继日地看书做笔记。”

1957年五一劳动节,功德林组织战犯们出了一期墙报,让他们发表学习感想。杜聿明写了一篇题为《纪念五一劳动节感想》的文章。他用蝇头小楷工工整整写满了两页纸,谈自己学习《社会发展史》的体会。杜聿明的文章一贴出,就引来了众人的围观,功德林的领导干部也驻足观看,并称赞这是一篇理论联系实际的好文章。杜聿明听到这些夸奖,腼腆了起来,每次路过自己的文章都不敢抬头,匆匆低头而过。

在学习的过程中,杜聿明开始反思国民党军队失败的原因。他一直对陈明仁在长沙起义感到不解。因为陈明仁出身黄埔,对蒋介石十分忠诚。

一次,杜聿明与文强一起散步时,他说出了对陈明仁长沙起义的疑惑。文强对他说:“老哥,你将长沙起义这件大事只限于陈子良(陈明仁的别名)一人身上,而在长沙起义中起决定作用的是国民党元老程颂公(程潜)。这位党国元老在长沙起义前不是还在说‘我的骨头烧成灰,始终都是不变的国民党党员,生是国民党的人,死是国民党的鬼吗?像他那样顽石一般的元老都点头了,毅然领导这次关键性的和平起义,这其中必有道理,值得我们深思反省啊!”

杜聿明听了文强的话,沉思良久,才对文强说:“你我今天的谈话是交心,很有意义。当年你来徐州当差时,为何不向我谈谈呢?这不能不怪你了。”

文强告诉杜聿明:“我想当年我就是对你说了,你也一样是听不进耳的,我又何必自讨没趣?”杜聿明听完,一声叹息:“颂公深谋远虑,老成持重,令人钦佩。而你也深入骨髓地看清我是一块顽石了。”

通过学习讨论,杜聿明这块“顽石”明白了很多他以前不明白、也不愿意接受的道理。他在学习体会中这样写道:“站在人民的立场上看,中国的抗战胜利是在共产党以坚决抗战政策与国民党的妥协、退让、投降势力的斗争中的胜利。国民党只是统一战线的一小部分,只能代表四大家族一小部分人的利益,而不代表广大人民的利益。”

脚踩缝纫机,争当“剪枝冠军”

共产党改造战犯的政策是思想改造与劳动改造相结合,战犯们除了学习共产党的文件和著作外,也要参加劳动。

杜聿明熟知这一政策的精要。他读了列宁的《关于星期六义务劳动》一文后,对“不劳动者不得食”这句话感触特别深,他钦佩列宁作为无产阶级的革命导师率先参加到群众星期六义务劳动的行动,觉得自己也应该积极劳动。

杜聿明因为身体原因,可以免除劳动,但他积极性很高,不甘人后,常常争取参加劳动的机会。他经常到花圃菜园除草浇水,忙个不停;在宿舍里,他主动承担了烧煤炉的工作,打扫卫生的工作也抢着做。看到杜聿明这些积极的表现,通讯员陈林达写了一篇称赞杜聿明的墙报,管理干部也对其加以表扬,当时的他三天三夜都没睡好觉,因为这是他此生第一次通过劳动获得表扬,是他迈出的极为重要的一步。

后来,杜聿明看到战犯们的衣服时常被划破,一些被褥也需要缝补,便提出搞个缝纫组。一个国民党中将会踩缝纫机?很多人觉得不可思议。原来在抗日战争时期,杜聿明为了解决随军家属的工作问题,曾在湘潭开办了一个缝纫工厂。他到厂里视察的时候,也凑到机器上干一阵,日子久了,也学得了一点裁剪、缝纫技术。他在缝纫组里,任劳任怨,不仅抢着干活,还主动把自己掌握的技术教给同组的同学。缝纫机出了故障,也多是杜聿明修理。在杜聿明的带领下,缝纫组办得风风火火,很有生气。

杜聿明在缝制棉服之余,还开动脑筋,时常做些有意义的事情。他看到管理所打扫卫生时用的拖把已经破旧,便把一些缝制棉服的废材料整理起来,做成拖把。剩下的小布条也尽量物尽其用,他把它们搓成绳子,用来捆扎葡萄和西红柿的架子。

1958年,管理所决定组织一批战犯到秦城农場劳动,考虑到杜聿明的身体情况,没有安排他前往。杜聿明知道后再三向领导争取,坚决地表示无论如何也要去。沈醉问他:“你一身的病完全可以不去,为什么还要勉强去,这不是跟自己的身体找麻烦吗?”杜聿明说:“我不能锄地可以除草,不能挑抬可以干别的。退一步,我还可以把缝纫机带去,给人缝补衣服。”

杜聿明被分到了体力较弱的第四组,主要负责管理小汤山下一块葡萄园。从葡萄破土起苗,到松土施肥再到浇水追肥,他都积极肯干。给葡萄剪枝,杜聿明是个门外汉,他便虚心向果农请教。一番学习后,他剪枝既快又好,同学们称他是“剪枝冠军”。被特赦时,杜聿明专门照了一张剪枝的特写照片。

“永远跟着共产党、毛主席,走社会主义道路,无论遭受狂风暴雨的阻碍,生死以之,决不返顾!”

1959年,中央颁布特赦令后,“特赦”成为战犯们讨论的中心话题,许多人都在思量着“改恶从善”的标准,有的人认为自己应该被特赦;有的人心悬在半空;有的人认为自己特赦无望,但也抱有一丝幻想。杜聿明不敢奢望自己能获赦,他对同学们说:“我是43名战犯之一,罪恶深重,没有希望,还是继续好好改造,争取以后特赦。”

同年12月4日,特赦战争罪犯大会召开,名单公布时,杜聿明没有想到自己是名单中的首位。在代表首批被特赦的战犯讲话时,他声泪俱下:“党和毛主席对我这样一个罪大恶极的头等战犯,给予特赦,我无限感激。我在有生之年,要继续学习马列主义、毛泽东思想,使自己成为新人,永远跟着共产党、毛主席,走社会主义道路,无论遭受狂风暴雨的阻碍,生死以之,决不返顾!”

12月13日,也就是杜聿明获释后的第10天,他与其他几名首批获释的战犯受到了周恩来的接见。杜聿明满怀愧疚地对周恩来说:“学生对不起老师,没有跟着老师干革命,走到反革命的道路上去了。真是有负老师的教导,对不起老师。”

“不能怪你们学生,要怪老师没有教好。”周恩来立即摆摆手,笑着说。

杜聿明又向陈毅检讨说:“我刚刚被俘时,老总要见我,我当时抱着与共产党势不两立的反动立场,拒不见面。确实是顽固透顶,应该罪加一等。”陈毅哈哈大笑,说:“过去的事,就让它过去吧!”

杜聿明获赦一年后被安排在全国政协当文史专员,正式成为统战对象。他根据自己的亲身经历,积极撰写文史资料,力求忠实地反映一些历史事实。

1960年5月,杜聿明被周恩来邀请参加接待来我国访问的英国陆军元帅蒙哥马利。后来,周恩来宴请柬埔寨国家元首西哈努克亲王时,也邀请杜聿明作陪,并向客人介绍说:“这是杜聿明将军。”

杜聿明被特赦后,给在美国的妻子曹秀清写了一封信,言之切切地希望妻子回到大陆,回到他的身边来。他说,他现在很好,自己重新认识了共产党,要和共产党一起工作。1963年10月,曹秀清回到北京。

周恩来闻讯,十分欣慰。1963年11月,周恩来与陈毅在人民大会堂福建厅接见了杜聿明、溥仪等文史专员和他们的妻子。

1957年,杜聿明的女婿杨振宁获得诺贝尔物理学奖,杜聿明得知后给杨振宁写了一封虽短犹长的信:

亲爱的宁婿:

我祝贺你获得诺贝尔奖金。

这是民族的,希望你注意政治。

杨振宁于1971年和1972年先后两次偕夫人杜致礼回祖国探亲讲学。周恩来专门接见杨振宁夫妇,每次都邀杜聿明夫妇作陪。

1973年夏天,杨振宁偕夫人第三次回国时,毛泽东亲自接见了他。杨振宁转达了全家向毛泽东的问候,毛泽东则对杨振宁说:“代问你岳丈好。”并与杨振宁合影留念。此后,杨振宁与毛泽东合影的大幅照片一直挂在杜聿明家的客厅里。

立下遗言:盼在台之同学、亲友、同胞们以民族大义为重,早日促成和平统一

1964年11月,杜聿明被特邀为中国人民政治协商会议第四届全国委员会委员,他激动地给周恩来写了一封信,表达他对党和人民政府的无尽感激之情和誓为实现大陆与台湾和平统一竭尽全力的决心。

事实上,从1960年起,杜聿明就为中央人民广播电台的对台广播做了不少工作。几乎每年他都写文章,录音广播,以摆事实、讲道理的态度劝告台湾师友。

1980年,在纪念台湾省人民“二二八”起义32周年之际,杜聿明发表了文章《纪念“二二八”寄语台友》。他在文章中呼吁在台湾的老同学、老同事、老朋友们,能同大陆人民一起,本着“统一祖国人人有责”的精神,为完成祖国统一大业贡献力量。并敦促台湾当局,认清世界形势,顺应历史潮流,尊重人民意愿,勇于正视现实,以最大的决心和勇气,争取做中华民族统一的功臣,而不做分裂国家民族的罪人。

曾有人問他:“如果为祖国统一,派你去台湾,你怎么想?”

“那就去!”他毅然回答。

“你不怕?”

“怕什么?七十多岁了,为祖国统一,我死而无憾。”

正当杜聿明为祖国统一大业努力贡献力量的时候,病魔开始不断地向他侵袭。1981年春,杜聿明进入协和医院治疗。有关方面组织最优秀的医护人员、最先进的医疗设备和药品,全力抢救他的生命。杜聿明在弥留之际,立下遗言:

余以衰弱之躯,竟达逾古稀之年,全仗国家医疗制度之照顾。病危期间,承蒙多方抢救,余夫妇深为感激。余妻曹秀清素知余志,余已嘱其率子女为祖国现代化继续作出贡献。病危深思,最关怀者一言而已,盼在台之同学、亲友、同胞们以民族大义为重,早日促成和平统一,共同把我文明古国建成现代化强国,为子孙万代造福。

1981年5月7日,杜聿明在北京去世,享年77岁。

全国政协为杜聿明举行了隆重的遗体告别式和追悼大会。党和国家领导人叶剑英送了花圈,邓小平、邓颖超参加了追悼会。时任政协全国委员会副主席萧克致悼词,对杜聿明做出了全面的评价:“他虽然走过曲折的道路,但他有着光荣的后半生,为人民的革命事业,作出了自己的贡献,人民将怀念他。”

(责编/张超 责校/李志琛、李希萌 来源/《国民党被俘高级将领特赦令》,余远来著,华文出版社2011年6月第1版;《国民党首要战犯改造秘档》,史文编著,台海出版社2013年6月第1版;《沈醉回忆录:战犯改造所见闻(一个军统特务的忏悔录)》,沈醉著,中国文史出版社2010年1月第1版等)