新冠肺炎疫情下就业能力与女性焦虑、抑郁的关系:心理弹性的调节作用

蔡悦,陈祉妍

(1.中国科学院心理健康重点实验室(中国科学院心理研究所),北京 100101;2.中国科学院大学 心理学系,北京 100049)

1 引言

2019 新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)疫情的爆发对国家经济、企业生存和个人职业都带来了一定的压力。在面对严重公共危机时,个体自身也会产生一系列应激反应,引发情绪、认知、行为、生理上的变化[1]。一项针对大众对新冠肺炎疫情的认知、态度和行为的调查显示,98.54%的受访者出现过度恐惧、担忧和紧张,认为本次疫情带来了较大的威胁[2]。而以往的研究表明,女性往往比男性更频繁地体验到情绪且体验程度更强烈[3],即使面对同样的压力源,女性往往比男性更脆弱、更容易抑郁、更易患创伤后应激障碍[4]。

面对疫情带来的现实压力,个体的精神状况不仅受到外部环境的影响,也受到其内在资源的影响,比如心理弹性和就业能力。心理弹性(Resilience)又叫做韧性、复原力,是个体处于逆境或者高压环境下,克服困难适应现实的能力[5-6]。大量研究证实,心理弹性可视为一种有效的压力应对资源,能降低压力事件对个体产生的负面影响,促进个体身心健康的发展[7]。本次疫情引发的经济危机也给个人职业带来更多风险,在这种情况下就业能力(Employability)对于个人的职业发展非常重要,Fugate等人[8]认为高就业能力是一种重要的应对资源, 它既能使个体在工作环境中更好地识别和实现工作机会,也能以更积极的态度对待工作中的挫折和意外,因而更少地感受到工作不安全感。

以往研究提示,压力之下较强的就业能力很可能有助于减少个体的负面情绪,但尚未有研究就心理弹性和就业能力对于情绪的交互作用有深入的探讨。因此,本研究主要研究在疫情压力下,女性的心理弹性、就业能力如何调节外在压力对其心理健康的影响,从而进一步探索重大公共卫生事件等压力下女性自我心理防护的方式,为心理健康干预工作提供参考。

2 对象与方法

2.1 对象

2020年2月中下旬全国延期复工期间,通过问卷星制作调查问卷,并利用网络平台和朋友圈等途径发放问卷。本研究共回收问卷1401份,以剔除正负三个标准差以外的异常值为标准剔除无效问卷98份,最终获得有效问卷1303份,问卷回收有效率为93.00%。

其中,年龄情况:20岁以下17人(1.3%),21-30岁606人(46.5%),31-40岁461人(35.4%),41-50岁164人(12.6%),50岁以上55人(4.2%);学历情况:大专及以下216人(16.6%),大学本科829人(63.6%),研究生及以上258人(19.8%);职业状况:党政机关或事业单位工作人员286人(21.9%),国有企业工作人员241人(18.5%),私营企业工作人员441人(33.8%),个体经营或创业者106人(8.1%),其他职业195人(15.0%);婚姻状况:未婚622人(47.7%),已婚616人(47.3%),离婚61人(4.7%),其他4人(0.3%);子女情况:无子女761人(58.4%),有1个子女458人(35.1%),有2个及以上子女84人(6.4%)。

2.2 方法

本研究采用问卷调查法,通过流调中心抑郁量表中文简版(CESD-9)、广泛性焦虑量表简版(GAD-2)、心理弹性量表简版(CD-RISC2-items)、就业能力量表(Self-perceived Employability Scale)、背景信息问卷(包括年龄、学历、职业状况、婚姻状况、子女情况等)进行调查。其中:

(1)流调中心抑郁量表中文简版(CESD-9):由Radloff编制、何津等2013年修订的流调中心抑郁量表(the Center for Epidemiological Studies Depression Scale)CESD-9中文简版[9],通过询问情绪低落等典型的抑郁症状,评定最近两周内出现这种感受的频次,以评估当前的抑郁水平。该量表共9个项目,采用4点计分,其中第4、8题为反向计分。按照评分标准,CESD-9的评分分为三组:0-9分、10-16分、17-27分,分别对应无抑郁、有抑郁倾向和具有抑郁高风险。本研究中,该量表的信度为0.89。

(2)广泛性焦虑量表简版(GAD-2):国际通用的焦虑症状筛查量表,GAD-2由GAD-7(7-Item Generalized Anxiety Disorder Scale)的前2个条目组成,即“感觉紧张、焦虑或不安的频率”和“无法停止或控制自己的担心”,这两个问题是DSM-IV焦虑诊断标准的核心诊断。GAD-2的总分范围为0-6分,分界值取3时,诊断GAD的灵敏度和特异度均较高,分别为86%和83%[10]。国外研究表明 GAD-2在焦虑筛查中具有好的信度和效度[11]。本研究中,该量表的信度为0.84。

(3)心理弹性量表简版(CD-RISC2-items):Conner等人[12]于2003年编制的心理弹性量表(Conner Davidson Resilience Scale,CD-RISC),将心理弹性作为人格特质进行测评。CD-RISC由25个条目组成,Vaishnavi等人[13]编制了CD-RISC2-Items,即只保留了原量表中的两个条目:“能够适应变化”和“在经历疾病和困境之后倾向于恢复过来”,他们的研究显示CD-RISC2的信效度都是可以接受的。本研究中,该量表的信度为0.80。

(4)就业能力量表(Self-perceived Employability Scale):本研究采用Rothwell&Arnold[14]编制的就业能力量表,主要是基于心理契约从员工自我感知的视角进行测量,包括内部就业能力和外部就业能力两个测量维度。曾垂凯[15]对此量表进行了跨文化检验,检验其对我国员工的使用性,发现总的就业能力、内部就业能力、外部就业能力三者的信度分别为0.85、0.83、0.79,内部一致性系数分别为0.8、0.66、0.74,说明这一量表的中文版本可以适用于我国。本研究主要参考王翡翡[16]翻译和验证的两维度9题版本量表,采用4点计分法,总量表、内部就业能力量表、外部就业能力量表的信度分别为0.87、0.83、0.85。

2.3 统计分析

本研究采用SPSS 20.0统计软件包进行描述统计、相关分析和回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

Harman单因素法检验结果表明,未旋转得到的5个因子的特征值都>1,且第一个因子解释的变异量为32.56%,<40%的临界标准。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2 描述统计及相关分析

各变量的平均数、标准差和相关矩阵如表1所示,就业能力与心理弹性呈显著正相关,与焦虑、抑郁呈显著负相关;心理弹性与焦虑、抑郁呈显著负相关;焦虑与抑郁呈显著正相关。此外,年龄、婚姻情况、子女情况及职业在主要研究变量上均存在显著相关。因此,在后续分析中将年龄、婚姻情况、子女情况及职业作为控制变量。

表1 各变量的描述性统计结果和相关矩阵

3.3 调节效应检验

多重共线性分析结果表明,预测变量的方差膨胀因子值为1.197之间,<5,容忍度为0.835,>0.1,因此本研究数据不存在多重共线性问题。采用Hayes(2013年)编制的SPSS宏程序PROCESS,将年龄、职业、婚姻情况及子女情况作为控制变量,选择Model number为1,重复取样5 000次,计算95%的置信区间,以检验心理弹性在就业能力与焦虑、抑郁之间的调节作用。

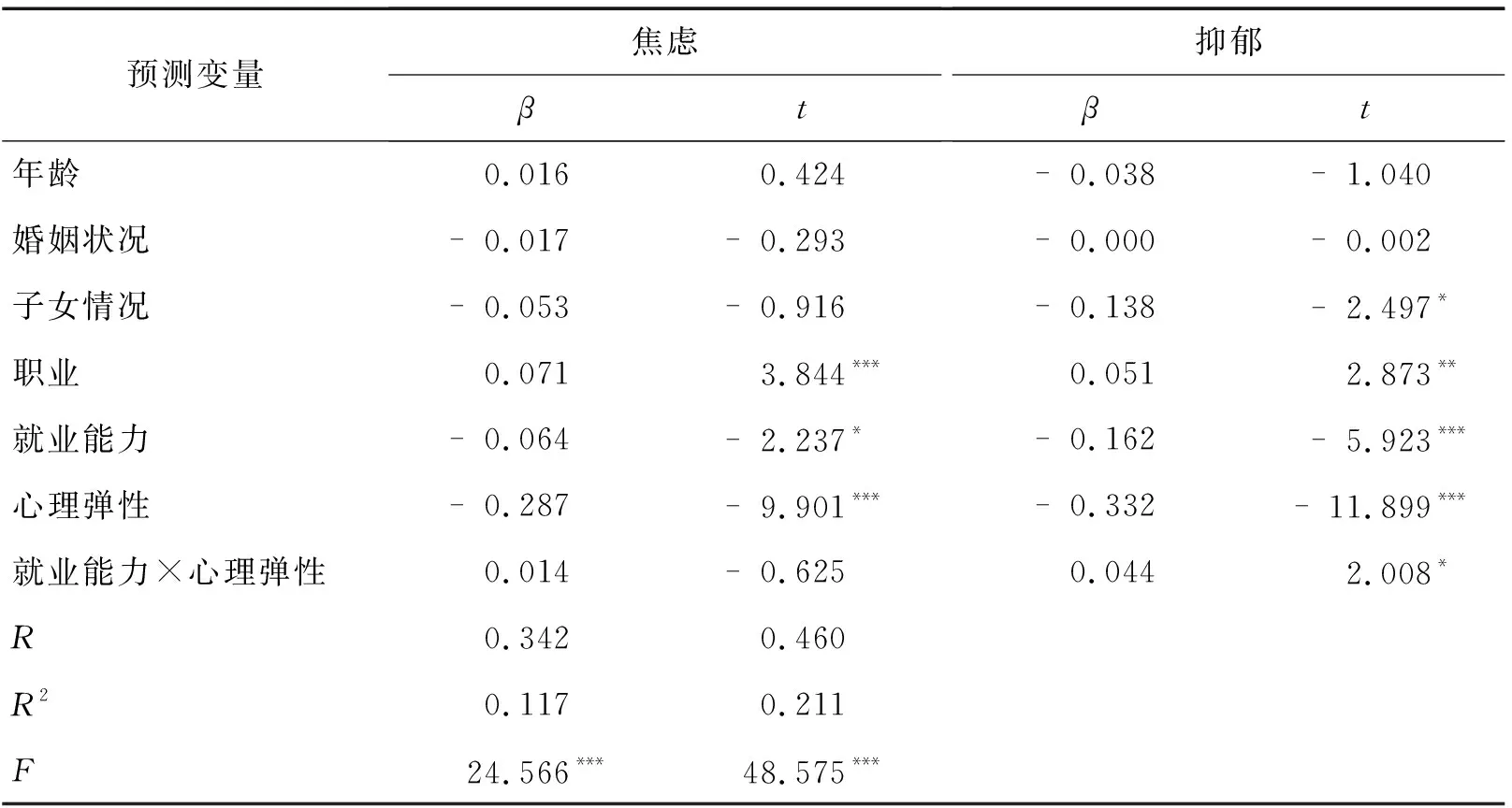

如表2所示,就焦虑而言:心理弹性回归系数显著(β=-0.287,P< 0.001),心理弹性越高,焦虑水平越低;就业能力回归系数显著(β=-0.064,P< 0.05),就业能力越强,焦虑水平越低;心理弹性和就业能力的交互项作用不显著(β= 0.014,P> 0.05)。就抑郁而言:心理弹性回归系数显著(β=-0.332,P< 0.001),心理弹性越高,抑郁水平越低;就业能力回归系数显著(β=-0.162,P< 0.001),就业能力越强,抑郁水平越低;同时心理弹性和就业能力的交互项作用也显著(β= 0.044,P< 0.05),即心理弹性在就业能力与抑郁之间起调节作用,心理弹性水平较高的个体相对于心理弹性较低的个体其就业能力越强,越不容易出现抑郁。

表2 模型中变量关系的回归分析

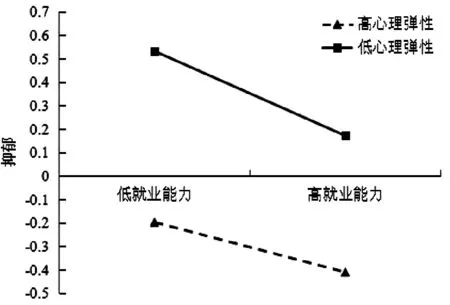

为了更清楚地揭示心理弹性的调节效应,将心理弹性按照平均数正负一个标准差分为高、低两组,采用简单斜率分析考察在不同心理弹性水平下就业能力对抑郁的影响。如图1所示,结果表明,当心理弹性水平较低时,就业能力显著负向预测抑郁(B simple=-0.209,t=-5.688,P<0.001);当心理弹性水平较高时,就业能力显著负向预测抑郁(B simple=-0.123,t=-3.755,P<0.001),但其预测作用减弱。换言之,心理弹性水平较高的个体相对于心理弹性较低的个体其就业能力越强,越不容易出现抑郁。

图1 心理弹性在就业能力与抑郁关系的调节作用

4 讨论

在本研究中,心理弹性和抑郁、焦虑呈显著负相关,和就业能力呈显著正相关,并在就业能力和抑郁之间起调节作用;心理弹性水平较高的个体相对于心理弹性较低的个体其就业能力越强,越不容易出现抑郁。由此可见疫情之下,女性的心理弹性水平和就业能力对抑郁情绪产生交互影响。心理弹性水平较高的情况下,就业能力越强,相对越不容易产生抑郁情绪;反之,心理弹性水平较低的情况下,就业能力越弱,越容易出现抑郁情绪。

本研究结果可以与以往对心理弹性的研究结果相映照。以往研究表明:心理弹性可作为创伤后应激障碍(PTSD)发生率的预测因素[17-18],与积极情绪显著正相关,与焦虑、抑郁显著负相关[19-20],可以提高生活满意度[21-22],有效降低心理疾病的发生率[23],有利于更快的恢复心理健康[24],是促进创伤后成长的决定性因素[25]。

本研究也验证了以往对就业能力的研究结果。以往研究表明:员工如果具有更好的就业能力,就能更好地识别和实现职业生涯机会,更自如地适应工作的频繁变化和激烈的就业竞争[26-27];Cuyper等人[28]研究了就业能力与工作不安全感之间的关系,并证实就业能力显著负向影响工作不安全感。不安全感往往和负面情绪相关,而本研究表明就业能力会影响人的心理健康状况。

本研究的部分数据体现了疫情之下民众的抑郁焦虑状况[29],心理弹性和就业能力不仅分别有助于减少压力下女性的抑郁和焦虑,而且两者之间存在着交互作用,即当个体的心理弹性水平较高的情况下,随着就业能力的提高,抑郁的风险降低得更加明显。这个结果意味着个体的各种内在资源之间有某种叠加的效应,多个内在资源的叠加,可能会扩大对心理健康的影响。在本研究中,就业能力是工作领域的一种自我评估,是属于特定领域的内在资源;而心理弹性是在各个领域都会涉及到的,影响更为广泛的内在资源,当这两种内在资源同时存在从而产生某种叠加效应的时候,将会增强个体的心理健康程度。

本研究的局限性在于,样本的学历分布相对偏高,所以不能代表全国的整体状况。另外,本研究聚焦于女性,所以研究结果对于男性的适用性有待进一步的探讨。

综上所述,在面对疫情等重大公共卫生事件的压力时,女性提升心理弹性水平有助于更快的克服和适应困难情境,迅速调节与恢复自己的情绪状态,从而更好的改善心理健康状况,降低压力对个体产生的负面影响。与此同时,面对重大公共卫生事件带来的职业风险,女性提升个人的就业能力,利于更有效的识别和发掘新的工作机会,有助于增强个体的职场竞争力和职业安全感,降低自己的焦虑和抑郁情绪。