新媒介视阈下乡村社会关系的流变

刘思诺 方静雯 吕奥 李政文

关键词 乡村社会关系;微信群;社会网络;网络民族志;新冠肺炎疫情

中图分类号 G2 文獻标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)16-0083-05

基金项目:华中农业大学2020年大学生科技创新基金(SRF)项目课题“农村微信社群对新型农村关系建构的影响”(项目编号:2020348)研究成果。

1 问题的提出

农村由于其特殊的地理环境和世代群居的特点,形成了特有的农村文化[ 1 ]。然而随着互联网技术的普及和发展,乡村与外界的联系增多,在丰富交流、生活方式的同时,也对乡村原有的模式造成了冲击,使现今的乡村形态发生改变。

一方面,互联网在农村普及后,微信成为村民的主要社交平台,建立微信社群不仅可以更方便的沟通、传达消息,也为村民们营造了一个崭新的新媒体场域,帮助村民发展线上线下相结合的社会关系。

另一方面,随着城市化进程的加快、新农村的变化以及市场价值观念的逐步渗透,致使传统乡村社会关系结构正面临着巨大变化,原先传统的“乡土社会”过渡到了陆益龙所提出的“后乡土社会”。乡村社会关系逐渐不同于以往血缘、地缘关系为依托的模式,发展成具有“工具性”和“利益性”特征的现代化新型社会关系。在经济利益观念的影响下,乡土人的价值观趋于理性化和功利化[2]。

基于以上背景,本文关注的问题是:村民使用微信社群进行传播活动对其社会关系产生的影响,以及以微信群为代表的新媒介带给农村社会关系的流变。

2 文献综述

微信群可以大致分为两类,一类是关系型社群,另一类是知识型社群。关系型社群主要是基于社群成员的人际关系网络而形成的微信社群,以满足社会性交往需求为目的;知识型微信社群是指基于微信社交平台,以用户体验为核心、以知识性内容为主题、具有专业化知识学习功能和良好用户交互的微信社群[3]。在有关乡村领域的社群研究中,较少涉及知识型社群类型,因此,本文所探讨的微信群类型为关系型微信社群。

目前国内关于微信社群的研究主要围绕社群经济展开,多为功能研究层面,诸如探讨微信群的营销模式、微信运营方式、价值分析等,除了对微信群参与动机对参与行为的影响研究外,对微信社群的影响研究几近空白。另一方面,现有关于农村社会关系变迁的研究较少,部分学者也在探寻新媒介发展的背景下传统差序格局的嬗变与表征。正如刘展所说,农村社会的关系结构正在被重置,社会交往的空间得到新拓展。中国的农村社会正处于剧烈的变革过程中,农村的社会生活以及经营生产活动已经越发依赖新媒介技术所构建的平台[4]。

研究方法的选取上,大部分学者在研究中采取田野调查的定性研究方法,涉及虚拟社群内的互动关系多采用网络问卷或社会网络分析的方法,同时采用文本分析,借助结构主义和语言学的分析方法挖掘内容背后的意识形态力量。较少研究关注网络民族志的方法,同时很少涉及社会网络中的聚类分析。

纵观国外,美国社会学家马克·格兰诺维特最早提出“弱连接(Weak Tie)理论”。微信用户社会网络结构偏重由强连接关系构建的观点被学界广泛认同。微信中联络人几乎都是用户在现实社会关系中的亲友、同事、客户,彼此之间有着天然的社交需求,这一现成的社交网络无疑是“强关系网络”[5]。将社会网络应用在信息交流研究领域则开始于20世纪90年代后期,主要是社会资本理论与关系强度理论的研究。

微信作为一种线上工具整合了物理与社会空间、现实与虚拟空间等方面交融[6]。在新媒介与旧制度的大融合背景下,在传统的乡村社会中微信对村民人际关系也会产生一定影响,本文通过运用社会网络分析法和网络民族志研究微信社群对传统的乡村社会关系的冲击,试图描绘数字时代下中国乡村社会关系的新样貌。

3 研究设计

3.1 研究对象

S省户部乡户部村地处五莲县东南部,作为曾经的省级贫困村,2015年被评为省级脱贫示范单位,2018年实现全村脱贫。户部乡于2000年左右实现村落主要区域手机信号全覆盖,于2013年率先由中国移动、中国联通支持高速光纤入户,户部乡实现了与世界“互联互通”。2018年,智能手机在户部乡得以普及,微信社群交流成为村落关系构建的重要一环。

以户部乡下辖的乡驻地行政村户部村作为研究对象,“户部村村民交流群”与“58同镇便民群户部站”为户部乡户部村村属的最主要微信社群,群成员数量分别为315人、275人,分别成立于2018年、2019年。

户部村作为中国北方一个具有普遍性与代表性的农村,是随着新中国发展而脱贫的千千万万农村的一个缩影,户部村微信社群的发展历程具有典型性与代表性。通过研究户部村微信社群关系的组织架构可以初步探索新农村关系的建设与发展进路。

3.2 研究方法

3.2.1 网络民族志

民族志是建立在人群中田外野地工作基础下第一手观察和参与之上的关于习俗的撰写。网络民族志是在传统民族志的基础上,将观察调研位置置于网络空间中,深入社群内部,将“线上世界”尽可能描绘得具体、真实,了解村落文化,思考微信社群对农村新型关系建构的影响。

3.2.2 社会网络分析

社会网络分析注重关系的形成过程,根据数据对关系模式进行构建,直观地表现出网络结构中社会行为者相互之间的联系,从而深入了解网络结构。其中,整体网研究通过数据变量来分析社会行动者之间的相互关系和网络结构。使用UCINET建立村民关系网络,可以“透视”社会网络中村民之间的互动关系,同时明晰地显示其构成的相互连通的图式,最终达到掌握这些图式背后的意义。

4 主要研究发现

4.1 微信群内社交网络连接较为松散

密度表示成员之间的关联程度,是检测关系网络中各节点之间联系紧密程度的指标,若网络中每个人都与其他个体有关,则密度为1,反之若每个个体之间都无关,则密度为0。

结果显示,该社群密度为0.287,而密度值在0.3~0.6之间(包括0.3和0.6)是较为理想的群体关系。由此可見,该社群的群体关系较为松散,整体上看成员间之间互动较少。

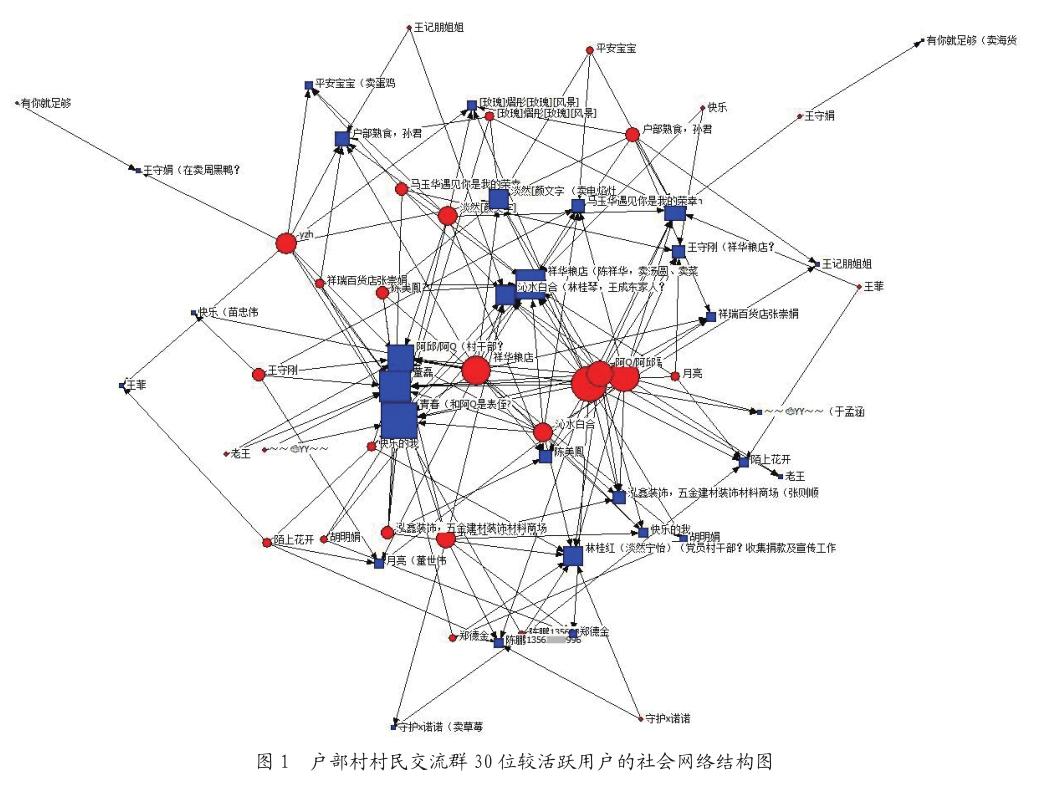

根据户部村村民交流群30位较活跃用户的社会网络结构图(见图1),节点的大小代表度数中心度的大小,节点度数中心度越大则体积越大。本次研究中,度数中心度代表与该村民产生有效双向互动关系人的个数。节点周边的连线表示村民间所产生的关系。由图1可知,在该社会网络中,建立联系最多的行动者为普通群众(@青春、@沁水百合、@阿Q/阿邱)、粮店店主(@祥华粮店)、党员大夫(@董磊)。

新冠肺炎疫情期间每天的信息数量较多,可达200~300条,大多为疫情相关情况的讨论和通知,以及向发布卖食品的成员询问具体价格、种类和订购食品。疫情平稳后消息减少,每天消息数为20~80条,主要为商业广告,也有交流求助和通知消息,偶尔有趣事推文、本地政策相关的文章。

第一,群内互助信息与广告推送数量最多,能回答求助消息的成员大多是单个活跃的村内干部、商店老板,广告推送也是单方面发布的信息,所以未能让大多数群成员形成紧密的互动关系。第二,问好消息、视频和文章分享、闲聊内容的数量次之,消息或链接分享独具个性化,比如@董磊作为实习医生经常转发新闻文章;@许家宝是一位律师,非本村人,基本不参与村民们的日常聊天,但每天都会准时发“早安”的消息。第三,紧急消息通知和公共政策信息的发布数量最少,发布信息的人员固定,其他成员一般只接受信息,而不会形成互动。因此,群内建立实际互动关系的信息占比并不多,该网络密度较低。

4.2 户部村村民交流群社会网络核心-边缘结构分析

根据边缘结构分析,社会网络存在较明显的三个地带——由节点体积最大、连线数量最多的@青春、@沁水百合、@阿Q/阿邱等人构成的核心地带;由数量最多,但节点体积较小的节点@户部熟食,孙君、@王守刚、@yzh等人构成的半边缘地带以及极少数体积最小,只有1至3条关系连线的@王记朋姐姐、@平安宝宝、@快乐等人构成的边缘地带。

社会网络分析也可以从模型的角度研究网络的核心-边缘结构。该结构将网络中节点分为两个区域,核心区域由一些行动者与事件紧密联系在一起,同时事件与核心分区的行动者紧密地联系在一起,是行动者和事件的聚类,占有比较重要的地位;边缘区域,一些行动者在同一事件不同时联系,事件与事件之间没有联络,不共享行动者。对该网络进行核心-边缘结构分析可明晰哪些村民在社群中处于重要核心地位,他们作为最活跃的行动者不仅参与事件,更能进行“议程设置”;哪些村民处于边缘地位,他们往往只以积极的参与者的身份进行讨论。

本文利用UCINET核心-边缘结构模型对该网络进行分析,其中5位村民属于核心人物:@青春、@祥华粮店、@沁水百合、@董磊、@阿Q/阿邱;25位村民属于边缘人物,例如:@守护x诺诺、@~~,核心边缘相关性度数为0.618 8。

在核心人物中,@祥华粮店是村支书的妻子,具有党员身份,其所经营的粮店在平日特别是疫情期间为当地居民提供了大量生活物资的采购及配送服务工作,也会回答群内成员找人的信息,提供联系方式;@董磊在疫情期间日照海滩海鲜滞销,户部村的村民因为疫情期间足不出户难以购置新鲜海鲜,他自愿担任中介联系日照海鲜经销商,采取群内接龙订购的方式批发购买海鲜到户部村进行分配,方便了村民的生活,同时作为党员也会分享官方新闻信息、辟谣信息、居家隔离提示、相关保险推荐等,并会互相提醒少出门,告知各村设卡情况;@淡然凝怡作为村干部,每天拍摄记录疫情期间党员值班情况进行宣传,同时在群里发布各项通知,主要负责宣传类工作,在群内十分活跃,基本每天都有10条左右的发言,特别是疫情期间,一直在群内发布春节防火、疫情防控等通知和注意事项,转发市、县委书记温馨提示,反复强调禁止外出、做好防护。疫情缓和后,她也会发布政府福利信息,有发生火灾、电信诈骗等,也会通知成员们提高警惕,始终活跃在宣传岗位上,积极解决成员们询问的问题;@青春、@沁水百合、@阿Q/阿邱三人为普通群众身份,在群内积极性较高,会参与大多话题的讨论,对于社群内部信息的流动起到了很大的助推作用,疫情期间也通过自己了解的消息为村民们团购带货,具有一定影响力。其余边缘人物偶尔参与讨论,往往只对符合自身需求的信息进行选择性问答,因此不同话题参与讨论的群成员各不相同。

4.3 较活跃村民构成的社会网络中存在凝聚子群结构

通过凝聚子群分析得以发现大群体中的小团体与成员背后暗藏的关系,这些小团体内成员的关系会更加密切,资源和信息交流更频繁。根据模型分析得出该网络具有三种层级的凝聚子群结构(见表1)。

由表1可知,整个关系网络被分为三种层级,一级群组即为关系网络本身,第二层级具有4个子群结构,第三层级具有8个子群结构,随着层级的深入,子群内部行动者之间的关系联结愈发复杂紧密,在第三层级中,8个子群的结构最为稳定,行动者间互动交流频繁。

观察疫情期间的聊天内容,个别行动者的出现将大概率导致某些特定行动者出现,通过凝聚子群分析并结合社群内部聊天记录的内容分析结果,发现子群内部的行动者之间存在着牢固的关系联结,社群内部结构存在两个明显的属性:互惠性与接近性。

接近性指发生互动的群成员之间具有时间、空间或身份上的接近及相似性。从大部分人发布的微信内容中得以窥见其活动的地点大多相似,生活中遇到的场景也大致相同:疫情期间哪个路口设了检查点,团购的食物在哪里提取,2020年2月之后有购买杨树苗的需求,哪条路堵车,聊聊自家果园并邀请朋友做客等,这些生活日常话题和结交的朋友大多交织在一起。三级⑤子群中@阿Q/阿邱与@林桂红(淡然宁怡)均具有党员身份,共同参与村内工作事务处理,而@青春为@阿Q/阿邱的表侄,每次@阿Q/阿邱在群内发言@青春都会与其搭话。互惠性指发生互动的群成员之间具有明显的互惠互利关系。在该微信社群最明显的表现为生活物资的采购过程,如三级⑧子群@淡然宁怡作为消费者习惯在@祥瑞百货店张崇娟处购买日用品及食材,是@祥瑞百货店张崇娟的忠实顾客。此外,除@祥瑞百货店张崇娟外的多个商家也同样基于商品交易买卖关系形成了自己的子群,内部互动程度较高。

5 结论

前互联网时代,农村社会中个体触网渠道有限,且因信息流动性较低导致村民交往程度浅层化,而微信社群的普及加速了村民内部信息的流动,更加多元且异质化信息在社群中相互碰撞,村民得以更短时间内获得更多可利用的社会资源,也借此机遇自我赋权,在互动中用话语织就权力之网。由此,新媒体语境中的村民社会关系发生了两方面的微妙嬗变。

5.1 乡村社会资源交换加速,社会交往功利化、理性化

常态的微信社群信息大部分由广告和互助信息构成,线上社区作为经济利益纽带牵拉村民的理性化思考。与情感向、生活化的线下交流场景不同,微信社群平台中村民们的交流更多建立在商品交易等农村社会资源交换活动上,其作为生产与再生产的工具,反映出村民愈渐强烈的功利动机。

这一变化显示出传统的社会关系连接向“利缘”靠拢,线上互动平台为户部村内部信息的生产和资源的流动带来了极大的便利性,网络传播手段削弱了农村社会资源交换的物理限制,加速了交换的进程。同样,多数互动产生的前提为是其与网络中的个体利益相关联。基于传统地缘建立的微信社群突出了自身的“利益”效能,村民的价值观也受到商业逻辑下工具理性的冲击。

5.2 村民社会关系日趋活络,局部结构两极化、团体化

微信社群构建了线上话语空间,将村民聚集在共同场域中,有意无意的频繁沟通促进了社会关系线上线下一体化发展。然而社群内不同个体的参与程度大相径庭:多数潜水的村民只是偶尔“凑个热闹”,只有少数活跃者通过积极在场推动公共事务的传播或彰显自己的个性,他们如同连接村民的“黏合剂”,推动着农村关系网络的动态缔结。

社群中彼此问好的信息数量之多、发言频率之高揭橥了成员对村民身份的认可度,村民分享歌曲或新闻、热点事件、鸡汤文等让线上话语平台体现出勃勃生机。对于权力集大成者,如少数身份特征鲜明的党员干部和个体店店主,他们保持着持续发言习惯,负责发布公共通知或便民信息,是维系社会关系的核心组成部分。

除此之外,根据凝聚子群分析,社群中形成了几组依据社会身份与亲友关系而聚集的小团体。子群成员之间交往密切、依存度高,其在公共空间的互动环节带动了整个社群的讨论气氛。村民围绕村内公共事物的交流与便民电商的露头营造了氛围活泼的话语场,与较少发言却乐于关注社群信息的潜水者同构紧密的村民共同体。

总的来说,其一,在内容层面上,村民参与互动的条件多数情况下是“与我有关”,微信社群提供了便于成员之间交换社会资源、自由沟通与表达自我的场所,宏观角度加速了农村社会关系的动态缔结;其二,在乡村政治层面上,村支部在线上的话语平台中得以用更快、留存度更好的比特推进公共事务的传播。疫情期间,党员团体形成的信息讨论流为村民健康安全提供了內容保障,更大程度上在无形中构筑着村民公民精神;其三,聚焦于局部关系结构,血缘相亲或身份接近的个体更易形成对话,呈现出团体化的特征。遵从幂律分布的活跃分子与潜水者呈现出两极分化的特点,但不冒泡的潜水者也同样“在场”,在潜移默化中共享着群内的公共信息,同构着紧密的村民社会关系。可以说,依托微信平台,村民形成了紧密的想象共同体,借助虚拟平台的东风,打破技术壁垒后的乡村社会关系在动态发展中向新而生。

参考文献

[1]牛国义.微信对农村文化的重组与再造:论微信与二十一世纪以来乡村文化的生成[J].东南传播,2019(5):41.

[2]王挺,任泽玉.“后乡土社会”下的乡村社会关系变迁研究:以陕西省韩城市党家村为例[J].乡村科技,2019(17):34.

[3]杨昕雅.知识型微信社群用户参与动机对参与行为的影响[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2017,29(5):67.

[4]刘展.媒介场景中的农村社会交往:对姜东村的田野调查[J].当代传播,2017(4):44.

[5]潘曙雅,刘岩.微信使用对大学生社会资本的影响机制研究[J].国际新闻界,2018(4):128.

[6]王斌,古俊生.参与、赋权与连结性行动:社区媒介的中国语境和理论意涵[J].国际新闻界,2014(3):94.