城市基层的网格实体化与条块关系重组

吴欢欢

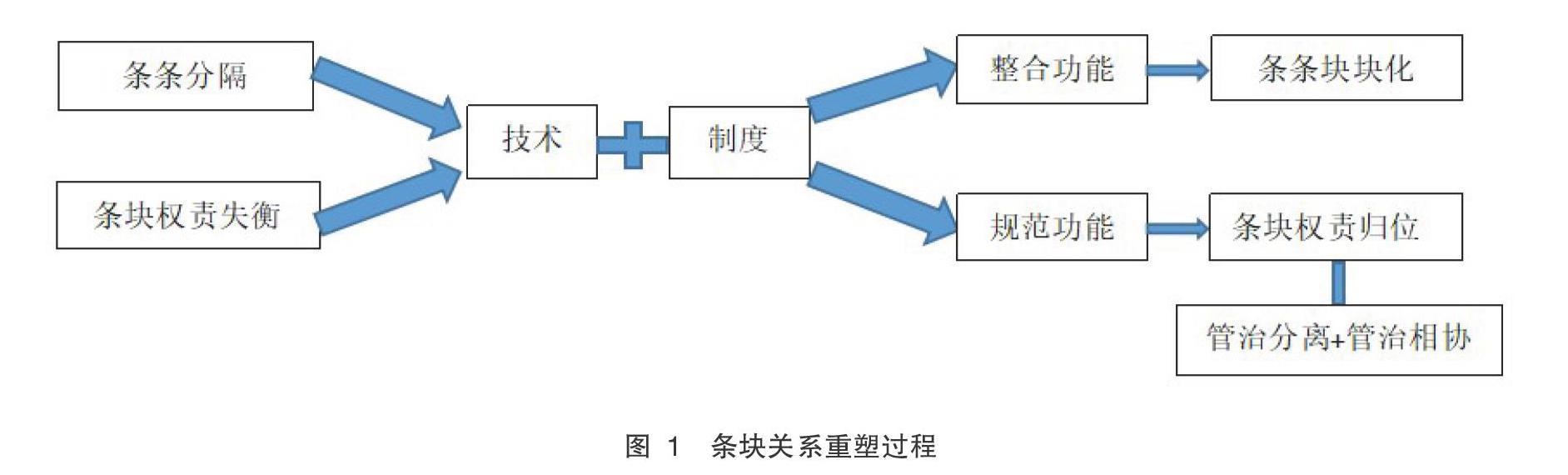

摘 要:网格化管理既回应了后单位制时代国家基层政权的建设问题,又契合了转型期中国城市基层社会的治理需求,是国家实现治理现代化过程中的一个重要经验。网格化管理依托信息化技术手段和一定的人员组织体系实现各个网格内部的精细化管理,技术平台和制度建设是网格脱虚向实的两个关键要素。在网格不断实体化的过程中,一定程度上改变了既有条线部门之间的关系,以及条线部门与社区块块之间的关系。通过网格化体系,条条实现块块化的同时也保持了条条的专业化属性,既方便与带有综合性质的基层复杂事务对接,又能帮助剥离社区的行政性工作。最后借助双重管理机制、网格社区化机制,实现网格和社区的深度嵌合,形成良性的管治相协的基层治理格局。随着网格的制度化品格不断凸显,其对城市基层治理的影响也愈加重大。

关键词:网格化;条块关系;基层治理;城市社会

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2021)05-0064-08

一、背景与问题

城市基层社会治理单元的变迁折射现代国家政权建设的发展阶段。在改革开放之前,国家主要通过单位制来实现对城市基层社会的控制和管理,单位制集经济生产、资源配置、福利供给、社会控制等功能于一身,大而全的特质使其成为基层社会秩序的主要生产者和供给者。这些呈现封闭形态的一个个单位结构,成了勾连起国家和社会的桥梁中介,国家通过条线直接影响单位,单位作为经纪人直接管理个体,形成了“单位依附国家,成员依附单位”的双重依附关系[1]。有些学者认为,正是这种“单元分隔式”治理模式使得社会主义国家能够克服历史性弊端,成分复杂、多层交错的社会被单一、平行和相对同质的小单元所替代,降低了国家治理的复杂性并转移了治理成本[2]。然而改革开放之后,作为国家控制社会的高效抓手的单位制,在市场化浪潮的背景中渐渐失效,国家被迫直面复杂的社会。因循既有思路,国家自上而下重设了“社区”作为“单位”功能缺位的补充,虽然社区初始的政策意涵模糊不清,具体基层区划实践也几经波折,但最终仍落脚到承担行政权力向基层社会渗透的历史使命上,许多城市管理和公共服务的职能转移到社区中,同时基层社会治理单元呈现越来越小的趋势,国家政权建设得到进一步推进[3]。

随着经济的发展、社会的进步,城市化进程的不断加快,國家进入一个剧烈的社会转型期,社会变得高度复杂化,尤其各大城市功能失调、社会失序的状况屡见不鲜,迫切要求国家基层治理能力的提升。就是在这样的背景下,党的十八届三中全会提出了“创新社会治理体制”的重大战略任务,强调要“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求”[4](P539)。从此,早在21世纪初就初现苗头的网格化治理方式进入了热烈的建设阶段,成为地方治理创新的展演平台。

学界也分别从不同的角度对网格化治理进行了研究。讨论主要集中在以下几个维度:第一,就网格谈网格本身,从网格化管理的具体运作方式和运作逻辑视角切入。比如有的学者指出,网格化管理以执法力量下沉、治理结构整合和治理资源协同等方式,展开基层社会治理,党政嵌入的机制是网格化管理有效运作的关键,但网格实践也存在信息内卷化和组织适应性等限度[5]。第二,就网格谈治理,即从网格化管理中抽取某一运作特点,重新审视其于治理发展图景中的节点式意义。网格化管理一定程度上实现了公共服务的流程再造,是对“无缝隙政府”的突破和超越[6],其作为城市基层行政执法体制变革与机制创新的代表之一,实现了从运动式治理到合力式治理方式的跃迁[7],也具备从单一被动管理模式到多元联动管理模式突破的可能[8],网格因其与生俱来的清晰化优势,正于复杂社会的治理中发挥相应的积极作用[9]。第三,就网格谈具体的实践效果、宏观的社会意义及其反思。网格的科层化治理和流程化运转与农村事务治理逻辑相悖,带来事务治理形式化和基层治理内卷化[10],但就城市社区而言,将网格化与城市治理体制改革结合起来,是破解城市治理碎片化的一种思路[11]。随着网格功能的发挥,有学者关注到网格有可能产生“行政吸纳社会”的效应[12]并抑制社会自治[13],这激起了另一些学者对行政权嵌入社会的合法性反思[14],而借助网格化微单元的优势,在网格内培育居民自组织,从而形成一种微自治机制或许是一种可行的优化路径[3]。上述研究呈现了网格化治理的不同层次面向,但在治理结构和治理格局领域,关于网格化在实践中如何具体重塑了基层社会的条块关系[15],虽有论及却展开不充分。

本文拟结合成都市P区和东莞市H镇的网格化治理经验,在梳理城市网格由虚向实的发展历程的基础上,从条块关系重塑的视角探寻网格对治理结构的现实影响和社会意义。笔者及所在团队于2018年7月、2019年5月先后到成都市、东莞市的基层政府、城市管理部门、社区居委会等地开展了田野调查,期间对区、街道、社区各层级干部及网格员进行了无结构和半结构式访谈,获取了丰富的来自一线的经验材料。本文试图通过对两地经验的整理,提炼和揭示基层社会治理中的普遍性机制,丰富学界的研究经验及视角。

二、网格实体化的实现路径

网格化管理是指按照一定的标准将城市辖区划分成若干网格单元,并依托信息化技术手段和一定的人员组织体系实现各个网格内部的更为精细化的管理。其设计的初衷是消除城市空间中的治理盲区[2]。单位制的政治功能和社会功能逐渐剥离之后,国家被直接暴露在复杂流变的社会面前,国家政权面临深度建设的难题,如何实现其管理和服务的权能渗透,在街道和社区因科层体制弊病而不能承担起这一重任的情况下,网格可以将分散的、不能“落地”的条线部门资源进行整合,借此消除国家权力沉入基层社会的障碍[2],国家权力的触角也可以延伸到城市空间的每一个角落。因此,网格不仅仅是简单的城市空间区划单元,也是一种调整和整合行政资源、权力、事务、责任的行政区划单元。

然而网格并非一日建成。早在21世纪初网格作为城市基层治理的基本单元就已经初露端倪,最早的网格化管理实践一般认为起始于2004年的北京东城区,而后是2008年的舟山经验,由于种种原因网格化管理只在部分城市形成试验点,并未在全国各大城市铺展开。党的十八大之后,網格化管理才迅速进入扩散阶段,并慢慢沉淀成熟。从各地的实践历程来看,网格化管理普遍经历了从技术-管理层次的发展阶段到制度-治理层次的发展阶段,这不仅是从理念到落地的过程,也是由虚转实的过程。

(一)网格的虚化阶段

网格化管理最初是以一种计算机网格管理的理念出现在世人面前,而后被迁移运用到行政和公共管理领域的,比如警察部门的公安网络的运用,或者市政管理、党组织部门的基层网络的运用。然而这个初始阶段的网格化管理只是借用了网格的空间区划观念,将城市空间人为地划分为一个个小的单元,这些同质性的小单元构成城市基层社会的总体[2],以方便职能部门的管理作业,作为一种技术设计方法,并不必然带有集权或者分权的特征[2]。

以调研地点成都市P区为例。自2013年起,成都市P区就开始了网格化管理的探索工作。最初的做法是,各条线部门根据自己的需要和标准分别在所辖区域内划定数量若干、范围不一的网格单元,并在每个单元中设置一个自己条线的网格员,以辅助其部门职能的实现。比如,生态环境部门在其所划的每一个网格单元中,均低薪聘请了一个网格员,这些网格员要么是依据就近原则低门槛临聘的普通市民,要么是由社区干部和村干部兼职,每人每月仅拿两三百元的误工补贴,工作内容包括定期巡查河道、发现并上报环境污染源等,几乎没有考核,仅仅作为一个兼职性的情报员上报基层情况。农林、政法综治、应急、城管等部门的网格化管理模式也大抵相似,相当于在自己的条线部门增加了网格的尾巴。如果有涉及监管和信息普查等方面的重要事务,则由部门工作人员、社区干部亲自完成,或者外包给服务机构辅助完成。总体来看,各个条线部门各自为政,网格划分混乱交错,人员臃肿、职能单一,既没有可以依托的数字化平台,也没有完备有序的制度设计和组织构架,成本高却效率低。

这是初探阶段的网格化管理的一般样态,网格建设只能做到表面上的纵向到底,但不能实现横向到边,各个部门仍旧各自为政,不能在公共服务流程上完成流程再造。它甚至都不能算是一种技术治理的典范,而仅作为一种治理技术雏形被简单复制推广。

(二)网格的实体化阶段

第一阶段的网格建设不仅弊病丛生,呈现诸多不彻底性,还无法真正回应大城市大量复杂事务治理的需求。基于第一阶段网格初探的经验,网格化建设开始进入专业化的成熟阶段,也即网格由虚向实的演变过程。这其中有两条关键的网格实体化演进路径,即技术化的网格发展面向和制度化的网格发展面向。

1.技术化的演进路径。依托大量的公共财政投入,将高速互联网、高性能计算机、大型数据库、传感器、远程设备等融为一体,为不同主体提供更多的资源、功能和交互性[8]。真正将网格建立在新兴信息技术上,利用信息化技术的系统化优势打破传统的城市管理部门和行政区划空间的界限,在网格化管理中实现发现及时、反应灵敏、处置有方、管理高效和服务到位[8]。以成都市P区为例,依托大型信息技术平台,在横向和纵向两个方面对各类政府资源进行了打通和重组。

首先,从横向的角度来看,实现了对既有分散信息平台资源的整合和人员资源的重组,由此搭建起了两类网格板块。第一个板块是依托数字化平台建立起来的智能网格,即借助政府服务云将原来的水务、生态环境和应急等部门视频监控网络整合到一个系统中,并在整个区大街小巷的关键位置都安装了摄像头进行实时监控,堪称“雪亮工程”。第二个板块是由专职化的网格员组成的综合管理网格,取消了原来各条线分设的所有网格单元和网格员,全区统一一张网实现全覆盖,每个网格员同时身兼生态环境、应急、公安、消防、农林、城管等15个条线部门下派的48项固化任务,成为网格体系中最为灵活的移动天眼。横向资源的整合,不仅打破了部门间的信息、资源的孤岛状态,还降低了治理的边际成本,提升了政府的整体治理能力。

其次,从纵向的角度来看,通过前端网格员的手机App和各级政府的网格信息平台来实现运转层面的纵向打通。网格员们的职能大体分为三类——基本信息的采集和维护、常规的巡查监管任务、随机事件的发现和解决,前两类治理事务由系统自上而下派发激活,后一类则由网格员这一发现和触发机制,经过社区-街道-区三阶体系的过滤分筛,来撬动相应层级多部门的行政资源对接解决。这相当于将纵向的层级关系,转化成了以服务为导向的“前端+后台”式的扁平支撑关系,形成了一个纵向到底的闭合的信息传递系统,借助信息驱动实现政府服务落地。多而杂的琐碎小事尽量在基层得到解决,重大问题则可以快速动员更高层级的政府资源去跟踪对接,使得整个网格平台的运行效率大大提高了。

2.制度化的演进路径。技术嵌入治理需要一定的组织条件,不能迷信技术刚性,认为技术可以冲破组织壁垒并能够自发地发挥结构性系统重组的治理效能[16]。事实上,网格不仅具有技术面向,还有制度面向,信息技术的外壳内含组织系统的核芯,涉及人员、资源、关系等关键要素的系统性重组。网格要想真正运转起来,一方面需要制度的逻辑统摄全局,制度的逻辑是一套塑造组织场域内行动者认知及其行为的正式和非正式规范,是组织现实和组织行为的结构性规则[5],借此,系统中的个人能够达成协同行动的共识;另一方面也需要具体的制度安排来显化制度逻辑,比如运作机制、权责关系的具体安排使得网格系统形成机制的长效化。

网格化管理体系中,最具跨越性意义的运作机制是实现了治理的常规化,即从过去的运动式治理方式转变为常规式治理方式。运动式治理具有依赖领导意志实现全体性动员、事件性和阶段性、应激性和补救性等方面的特点[7],也因此呈现不稳定性、被动性甚至有违法治精神的弊端,无法满足大城市有效治理的需求。网格体系则通过将人员固化、责任固化、组织固化、资源固化的制度化方式,将巡逻、管理的作业常规化了,并使得联合执法形成稳定性的动员形态,大大提升了管理效果。以东莞市H镇为例,全镇区域总面积仅44.67平方公里,但常住人口就有20.39万,大量外来流动人口带来诸多外生性事务,为城市治理带来很大的挑战。这里的外生性事务集中在安全和消防等方面,并具有弥散性和外溢性的特点。密集的居住格局、大量老旧的房屋、生产和生活区域相互嵌套的空间布局等因素催生出大量的安全隐患,这些安全隐患隐匿在各个居民区角落,不爆发则已,一爆发则损失惨重,这些安全事务是很难通过一次性突击检查根除的,因此过去的运动式治理不仅成本高还效率低。而网格化管理方式通过网格员的日常巡查和随机探访,不仅可以及时地将危险苗头迅速处理,防止扩散,还实现了事前预防,防患于未然。

网格制度化的另一个关键要素,是清晰权责关系基础之上的公平有效的考评体系。网格系统中,一条不带命令属性的信息之所以具有强大的驱动威力,是因为这个网格化管理体系在构建起信息流通平台的同时,也构筑了一套依托信息平台进行的考核体系,信息驱动的背后实质是组织驱动。这个信息体系既是信息传递体系也是信息留痕体系,所有网格员上传的信息,其发起和办结过程全程记载,可以借此对各个网格节点进行监督、考核和责任追查。比如,P区和H镇都可以通过GPS、摄像头查看网格员的工作情况,甚至可以借助上传的事件数量和质量对网格员的工作效果进行评价;各个收到任务的责任主体,其办理的情况会自动形成进度标识,如果速度过慢则会收到网格中心的警告提示;到了年终各个部门的签收率和办结率是基本的考评依据;如若出现重大失职,倒查机制将会精准问责。如此一来,政府体系的行动压力从原来的自上而下传导模式转变成了自下而上传导模式,关注层次下移,随着稳定的应对预期的建立和固定的责任主体的设立,政府的反应速度和管理能力会得到极大的提升。

综上,通过现代技术手段和组织制度再造,网格化管理逐步实现脱虚向实的转换。一方面,技术的刚性功能可以实现横向的部门破壁和资源整合,以及纵向的扁平化设置和闭环管理,在优化组织的边际成本、延长监管长臂的同时,倒逼各層级各部门的工作人员提升工作的积极性。另一方面,通过制度设定固化组织关系,厘清权责边界,增强协同作业,使得不稳定的多部门联合行动有了常态化运作的可能,清晰的考评体系更是压实了人员与技术的深度嵌入关系。最终,网格体系成功地设定了组织的运作预期,树立了自身的管治地位和威权效应。

三、网格对条块关系的重塑

网格实体化的一大表征是网格真正实现了对基层治理结构、治理格局的影响,突出表现为网格化管理对既有条块关系的重塑。条块关系是科层体系内部部门与属地交错的产物,也是分析我国权力体系运作的重要视角[17]。条条多指强调专业属性的从中央到地方纵向垂直领导的职能部门,块块则指突出地方统合属性的各层级政府,本文中的条条特指基层职能部门,块块特指作为一级准行政区划的社区。条块关系样态包括两个方面,即条条之间的关系样态,以及条块之间的关系样态,而且,不同的条条之间的关系样态可以直接影响到条块之间的关系样态。本节将系统论述网格化管理嵌入基层治理体系前后的条块关系样态,网格体系对既有条块关系改变的作用路径,以及条块关系重组的实现机制。

(一)条条分隔与条块权责失衡

在网格化管理体系嵌入基层治理之前,条条之间壁垒鲜明,并产生相互卸责、分散化治理的后果。基层很多事务带有综合性的特征,这就与部门分散化管理之间形成错位,导致治理失灵。部门作为科层制管理的代表,虽然依照事本主义的原则进行明确分工,但恰恰因此产生出许多意外的管区空白。这既可能由于分工粗糙造成的,也可能由于分工太细造成的。分工粗糙自然导致管理边界模糊不清的问题,给了双方相互推诿的空间,分工精细又常常导致不接地气的弊病。实际生活中涉及的很多事务是非常复杂的,又处于动态变化之中,分工太细的后果是一个事情的处理需要多个部门协力,单个部门在日常管理中既没有足够的权限,也没有充分的行政资源回应问题,更没有十足的动力回应问题,或者回应了也是治标不治本。最终,“多部管”就变成“多不管”了。

随着城市化的发展,农村人口大量涌入,城市社区治理事务种类繁多、数量激增,不少地方政府只能通过部门单位的横向增设或者部门事务大量增加的方式加以应对,这一方面强化了上述部门分隔的问题,另一方面还容易引致多个部门工作内容交叉重叠,权责关系不清。这都大大限制了城市基层治理的实际效果。

在条块关系方面,社区居委会与条线部门之间治理权责不匹配的问题一直是影响城市社区治理效果的老病沉疴。社区居委会本来是辖区居民自我管理、自我服务的基层群众性自治组织,不属于基层政府的正式派出机构,没有行政执法权;加上城市社区异于农村社区的特性,没有多少治理资源和治理抓手,同样的人手和资金却需要对接和管理数倍于农村社区的流动性人口,管理难度之大可想而知,而与此捉襟见肘的管理能力相对的则是愈加突出的属地责任,社区治理压力很大。这种权责配置不平衡的问题成了城市基层治理的一个结构性矛盾。

在快速城市化的背景之下,各个部门面临不断加码的治理压力的时候,往往期待将工作任务分解到社区,呈现条线下沉的趋势。不同地方下沉工作和职责的方式不同,但最终都导向了社区治理内卷化的结果[17]。比如成都市P区的部门下沉,采用的是任务转交模式,社区呈现“有责无权”的承接特点,社区干部苦不堪言;东莞市H镇的部门下沉,采用的是任务分包模式,社区呈现“有责有权”的包干特点,社区不仅有管理流动人口的主要责任,还拥有一些实质性的灰色权力,可以真正主责一方,却隐含权力越界的风险。

(二)条条的块块化与条块权责归位

正是在我国社会急剧变迁,基层治理面临巨大挑战的情况下,中央提出了“改进社会治理方式、创新社会治理体制”的治理能力现代化的要求,网格化管理体系因此被各地方政府寄予厚望。

首先,对于条条间关系而言,网格化管理体系的出现实则实现了条条的块块化,解决了条条分隔的问题。网格化管理体系通过信息技术手段将不同部门的行政资源整合到了一起,并且通过对强有力的牵头部门和制度规则的设定,压实了新块块的组织关系。

这个新块块兼具块块和条条的优势与功能。一方面,其块块化的统合能力可以一定程度上对条条起到协调、调动和指挥的作用,方便对接基层综合性、复杂性的问题。在此试举一个城市噪音治理的例子:按照职能分工,工厂噪音归生态环境部门管、商铺落水线以外的噪音归城管管、商铺落水线以内的噪音则归市场监管部门管、工地噪音归住建部门管、广场舞等社会噪音归公安部门管……如果一个商贩制造了噪音,当城管前来处理时他跑进商铺里,当市场监管部门的工作人员过来时他又跑到街道上,这样他就可以轻易逃避管治,各部门也可以因此相互推诿,陷入管理困境。而网格体系的出现使得问题无处逃遁,网格员作为单一对接窗口必须对接这些问题,进而倒逼政府职能部门有所作为;同时,网格中心可以发挥协商和统筹功能,促使部门之间达成治理共识,遇到这种模棱两可的情况要么就轮流执法,要么就在必要的时候联合执法,避免部门互踢皮球,减少管区空白的现象。

另一方面,这个新块块仍具有条条专业化的特性,块状的资源集束成条状,直接探触社会底部,一个口子对接基层,直接发挥管理和服务的作用。过去群众遇到事情需要向政府反映时往往感到茫然——这件事到底归谁管,应该向哪个部门报告呢?条线根本就不能真正深入群众内部,现在有事情直接找网格员就行。

其次,网格体系在对条条关系重塑的过程中,也实现了对条线关系的重新厘清,促进条块之间形成“管治分离”的权责平衡局面。网格体系利用技术手段本身就很容易实现“管理要素的信息化”,以及“信息形式的可视化”[9],配合相关制度规则,可以使各个管理主体的职责权限变得清晰。这也就意味着整个基层管理体系变得更加规范化——责任明晰,权力归位。这既契合了现代法治化社会的建设趋势,也恢复了现有体制下各层治理主体的治理角色和角色期待——职能部门主要回应社会的专业化管理需求,社区则因管理任务的剥离而更能专注于其作为一个自治性组织所被赋予的治理使命。以东莞市H镇为例,网格体系打破了既有压力型政府体制下包干式的条块关系,其具体逻辑是:在网格体系对条条之间的权责边界进行梳理的同时,间接厘清了条块之间的权责关系,过去社区借助模糊包干关系而获得的灰色权力使用空间,被网格制度的規范化运作给消解掉了,社区愈加意识到自己在法律框架和制度设计层面并没有正式的执法权力,于是一改往日直接粗暴的管治作风,耐心投身柔性群众工作,“社区治理文明多了”。成都市P区的社区工作人员也反映,有了网格员,他们可以一定程度上从过去部门责任重压下解放出来,有了更多的时间去做说服教育类的群众工作。

(三)条块关系重组的实现机制

“管治分离”只是在权责维度上实现了条块关系的进一步厘清,但管治功能的有效发挥,实则需要两者相互协调。借助网格体系,条块之间重新进行了重组和融合。

首先,条块都有相互协作的需求和动力。网格体系倒逼职能部门积极面对来自基层的管理事务,其强化了职能部门权责的同时也带来了巨大的管治压力。因此,在既有条块关系被打破的情况下,条与块之间仍需要一个重新融合以协同发挥作用的过程。比如东莞市H镇通过要求社区块块签订红头责任书来强化属地管理责任,促使块块继续积极回应自身辖区范围内的治理问题。

块块具有的属地责任压力也促使它积极与网格所代表的条条相互配合。一方面,网格体系所锁定的事务与块块所面临的主要事务有一定的重合性,网格员所做的工作实则是在替块块分担压力,块块必定会给予支持,网格员处理不了的事情仍需块块干部出面,发挥本地社会资本优势摆平一些事情;另一方面,块块在面对上级政府施加的属地压力时,最合理的应对办法是将网格员及网格体系当作对自身治理资源的补充。在具体的治理情境中,网格体系和块块有相互对接的需求,它们可以灵活配合,并策略性地激活各种正式的和非正式的治理资源。

其次,条块关系的重组可以在两个层面展开,即社区自治组织层面和社区社会层面。其实现机制如下:

1.双重管理机制。社区居委会和网格相互嵌合的关系借由常规化机制确定下来,形成一种双重管理模式。即通过制度设定,使得网格员既受网格体系的上层领导管理,又受社区领导管理,以更好地协调社区的工作。以成都市P区为例,社区干部通过给网格员打分,影响其绩效工资,来实现对网格员的监督和管理。东莞市H镇的网格体系在社区的嵌入程度更深,呈现双向融合的趋势,一方面,上级政府将社区块块的干部吸纳为网格体系的一部分;另一方面,还授予社区对网格员工作的考核权力,打分权重占比近百分之二十。有的社区为更好地调动网格员辅助其处理网格外事务,还主动给网格员腾挪办公空间、置办办公用品。而且在网格体系内部有一个不成文的规定,网格员是被上级部门应允有协助社区处理网格外事务的义务的,当然会根据具体事务的大小来确定是否需要请示片区网格长。这种机制固然因为双重管理存在一定的效率损失,比如增加了沟通成本,但从另一个角度讲,它又是一种制衡的关系,防止一方被另一方完全吸纳,以持续发挥双方各自的功能。

2.网格社区化机制。网格与块块的融合不仅是居委会层面的融合,还是一种深入社区社会的融合。融合的手段有很多:第一,作为一种制度本身,网格体系的设置考虑了社区多方主体的参与。比如在成都市P区,除了专职网格员,还有许多“兼职网格员”在参与网格管理工作,即所谓的二、三、四级网格员。二三级是登记在册的城管人员、巡逻队员、保洁员和保安队伍,第四级是任何一个普通的群众。本着“共建、共治、共享”的宗旨,区网格中心办制定了针对这些“兼职网格员”工作的支持和奖励办法,如果他们发现了一些网格员没有及时发现的问题,可以通过手机上报至信息平台推动问题的解决,根据事件的轻重缓急,给予大小不等的现金奖励。第二,注重网格员的社区化价值,专职网格员要么是就近上岗,在招募网格员的时候,充分考虑其居住区位,尽量实现“提着菜篮买菜的时候就顺便把工作做了”;要么围绕网格员这个节点编织一个半熟人社会化网络,网格员非全然正式性的身份非常利于与群众打成一团,天天浸泡在与群众接触的一线岗位上,人们不仅很容易认识网格员,也信赖网格员,乐于向网格员反映问题,而网格员也因为熟悉社区,可以更快地发现问题和解决问题。总之,网格和网格员不仅利于问题的预防和发现,还利于问题的解决,通过网格体系和网格员的社区化努力,避免了网格的悬浮化。

可见,网格单元、网格体系和社区并不冲突,它们是基于社区治理格局所做的制度优化努力。而且在网格与块块重新嵌合的过程中,打破了传统条块关系中的“以条为主、条块分割”[9]的管理模式,重构了以块块为主、条条为辅的属地化管理格局。比如,网格单元的划分主要是在社区内部进行的,没有形成对社区的切割,这既避免了网格之间在边界地带出现卸责的问题,更保证了社区块块的统筹作用。在一个相对制衡的条块格局中,某些情况下块块可以占据主导地位。如此,借由网格员与社区干部之间灵活的分工和协作、制衡和统筹关系,型塑了社区内部管治相协的良性治理格局。

四、结 语

网格化管理是城市基层治理的一个重要经验。随着城镇化的高速发展,社会的快速变迁,基层治理尤其是城市治理面临巨大的挑战,既有治理方式和治理格局难以适应新形势的治理需求,网格化治理成为基层治理创新的重要尝试。

早期的网格化管理实践呈现虚化的特征,只有网格之名无网格之实,网格仍旧停留在条线部门内部管理的空间区划概念,各条线部门各自为政,此时的网格是繁冗而低效的。随着时代的发展,现代信息技术手段为网格化管理体系提供了坚实的技术支撑,制度化的设置又真正深化了人与技术的结合,使得网格化管理体系有了质的飞跃。一方面,技术的刚性功能可以实现横向的部门破壁和资源整合,纵向的扁平化设置和闭环管理;另一方面,制度的固化作用和厘清功能,可以增强部门间协同作业,使得不稳定的多部门联合行动有了常态化运作的可能,清晰的考评体系更是压实了人员与技术的深度嵌入关系。在网格建设不断实在化的过程中,也实现了对基层条块关系的重塑。通过网格化体系,条条实现块块化的同时也保持了条条的专业化属性,既方便与带有综合性质的基层复杂事务对接,又能够帮助剥离社区的行政性工作,并借由双重管理机制、网格社区化机制,实现网格和社区的深度嵌合,形成良性的管治相协的基层治理格局。

网格化管理体系至少在三个层面实现了管理体制的功能优化——常态化治理、综合治理、社会化治理,即在稳定性、横向整合、纵向深入等维度上实现了以往管理体系难以轻易达到的治理效果。此时的网格化管理已经不仅仅是城市管理和部门工作信息化的工具,还为促成国家力量真正下沉到基层社会提供新的制度方案[18],为后单位制时代国家治理能力的建构提供实现场景。当它不再是一种具体的工具和策略,而是一种社会治理模式或治理体系时,便完成了从管理到治理的跃迁,显现出体系性、制度性的实在品格,并对城市治理产生重大影响。

参考文献:

[1] 李路路,苗大雷,王修晓.市场转型与“单位”变迁:再论 “单位”研究[J].社会,2009(4):1-25+224.

[2] 彭勃.国家权力与城市空间:当代中国城市基层社会治 理变革[J].社会科学,2006(9):74-81.

[3] 孔娜娜.网格中的微自治:城市基层社会治理的新机制 [J].社会主义研究,2015(4):90-96.

[4] 中共中央文献研究室.十八大以来重要文献选编:上 [G].北京:中央文献出版社,2018.

[5] 陈柏峰,吕健俊.城市基层的网格化管理及其制度逻辑 [J].山东大学学报(哲学社会科学版),2018(4):44-54.

[6] 竺乾威.公共服务的流程再造:从“无缝隙政府”到“网 格化管理”[J].公共行政评论,2012(2):1-21+178.

[7] 叶敏.从运动式治理方式到合力式治理方式:城市基层行 政执法体制变革与机制创新[J].行政论坛,2017(5):24-29.

[8] 文军.从单一被动到多元联动——中国城市网格化社 会管理模式的构建与完善[J].学习与探索,2012(2):33-36.

[9] 韩志明.城市治理的清晰化及其限制——以网格化管 理为中心的分析[J].探索与争鸣,2017(9):100-107.

[10] 刘锐.事务结构、条块互动与基层治理——农村网格化 管理审视[J].贵州社会科学,2020(4):151-157.

[11] 刘景琦.网格化联动与城市治理“最后一公里”再 造——以苏南Y社区为例[J].中共福建省委党校学报, 2019(6):97-104.

[12] 田雄,曹锦清.县域科层组织规则与农村网格化管理 悖论——以长三角北翼江县为例[J].现代城市研究, 2016(10):38-45.

[13] 刘安.网格化社会管理及其非预期后果——以N市Q 区为例[J].江苏社会科学,2014(3):106-115.

[14] 赵斌.网格化管理中行政法律问题的思考[J].云南行政 学院学报,2014(4):151-154.

[15] 丰俊功,张茜.大数据时代“横纵联动”基层政府治理体 制创新[J].天津行政学院学报,2019(7):36-44.

[16] 彭勃.技术治理的限度及其转型:治理现代化的视角[J]. 社会科学,2020(5):3-12.

[17] 赵吉.条线下沉与权责失衡:社区治理内卷化的一种解 释[J].城市问题,2020(5):81-87.

[18] 胡重明.网格化社会治理:研究回顾与新的议程[J].行 政论坛,2017(3):108-113.

Grid Materialization and Bar-Block Relationship Reorganization at the Urban Grassroots Level

— based on the empirical research of Chengdu and Dongguan

WU Huan-huan

(School of Sociology,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:Grid management not only responds to the issue of the construction of the countrys grassroots government in the post-unit system era,but also meets the governance needs of Chinas urban grassroots society during the transition period. It is an important experience in the countrys modernization of governance. Grid management relies on information technology and a certain personnel organization system to achieve fine management within each grid. Technical platform and system construction are the two key elements for the grid to deviate from the virtual to the real. In the process of continuous materialization of the grid,the relationship between the existing line departments and the relationship between the line departments and the community blocks have been changed to a certain extent. Through the grid system,the strips achieve blockization while maintaining the specialization attributes of strips,which not only facilitates the connection with complex basic-level things with a comprehensive nature,but also helps to separate the administrative work of the community. Finally,with the help of dual management mechanism and grid community mechanism,the deep integration of grid and community is realized,and a benign governance pattern of grassroots governance is formed. As the grids institutionalized character continues to be highlighted,its impact on urban grassroots governance has become more and more significant.

Key Words:grid;bar-block relationship;grassroots governance;urban society

責任编辑:刘 博