吕天成“妙品”说

——评价《香囊记》的一个新视角

刘喻枫,潘承玉

(绍兴文理学院人文学院,浙江 绍兴 312000)

《香囊记》是明代中前期的传奇作品,讲述两宋之交状元张九成一家的离合聚散。《香囊记》甫一问世,便在戏曲舞台上引起巨大反响。值得思考的是,尽管《香囊记》在舞台上久演不衰,甚得观众喜爱,但在文人群体中,对《香囊记》的评价却以批评居多。徐渭《南词叙录》宣言:“以时文为南曲,元末、国初未有也,其弊起于《香囊记》……”[1](P243)直斥《香囊记》为“弊”、为“害”,认为后学蹈袭《香囊记》,遂至造成“南戏之厄”。徐复祚《曲论》亦言:“《香囊》以诗语作曲,处处如烟花风柳……然愈藻丽,愈远本色。”[2](P236)王世贞《艺苑卮言》也谈到:“《拜月亭》之下,《荆钗》近俗,而时动人;《香囊》近雅,而不动人。”[3](P89)这些批评的声音交织在一起,占据了曲坛的主流。其后论者多拾前人余唾,对《香囊记》极尽诋苛。

可喜的是,近年来学界对《香囊记》的评价已有一定程度的纠偏。如张仁立先生在《〈香囊记〉的语言特征》一文中,指出《香囊记》语言确有可取之处,特别是“在运用语言方面具有独创性和典范性”。[4]朱东根先生的《〈香囊记〉的“义”与“艺”》一文更认为“在题材的选择、人物的塑造、主题的提炼、剧本的结构、艺术的表现及语言的运用等方面,《香囊记》均为其他伦理教化传奇的创作树立了典范”。[5]

不过,笔者认为对《香囊记》的评价仍有值得探讨的空间。有别于徐渭“以时文为南曲”的批评,徐渭后学、“越中曲派”的代表人物吕天成却在戏曲论著《曲品》中将《香囊记》同其作者邵璨列入“妙品”,为《香囊记》“鸣不平”。吕天成何以发出此等“异见”?其“妙品”说内涵若何?“妙品”说揭示出《香囊记》怎样的思想与艺术特征?

一、吕天成“妙品”说的内涵及依据

吕天成(1580—1618),字勤之,号棘津,别署郁蓝生,余姚人,万历间诸生。吕天成出生于官宦世家,幼时便对戏曲产生浓厚兴趣。《曲品》自序言:“余舞象时即嗜曲,弱冠好填词。”[6](P1)其后吕天成得舅祖孙鑛、表伯父孙如法指点,又师事“吴江派”领袖沈璟,更与同邑王骥德切磋曲学,成为“越中曲派”的核心人物。吕天成在戏曲创作和戏曲理论方面成绩显著。戏曲创作方面,有《烟鬟阁传奇十种》,加上《双阁记》等共十三种,惜皆不传;另有杂剧《齐东绝倒》《夫人大》等八种,今仅存《齐东绝倒》一种。沈璟在《致郁蓝生书》中称赞吕天成所作传奇“音律精严,才情秀爽”,[6](P406)可知吕天成在戏曲创作方面的造诣。戏曲理论方面,《曲品》分类品评戏曲作家和作品,形成一套完善的戏曲评价体系,更提出“双美”说,为曲坛的健康发展指明方向,同王骥德《曲律》并称明代戏曲理论著作的“双璧”。吕氏浸淫曲学多年,身兼作手与论者,对《香囊记》“妙品”的评价发人深省。

吕天成在《曲品》中提出《香囊记》“妙品”说。《曲品自序》云:“仿钟嵘《诗品》、庾肩吾《书品》、谢赫《画品》例,各著评论”,[6](P1)遂成是编,“析为上下二卷,上卷品作旧传奇者及作新传奇者,下卷品各传奇。”[6](P2)“妙品”说即是吕天成对《香囊记》及邵璨的评价,兹将相关论述列举于下:

常州邵给谏,既属青琐名臣,乃习红牙曲学。词防近俚,局忌入酸。选声尽工,宜骚人之倾耳;采事尤正,亦嘉客所赏心。存之可师,学焉则套。

……右妙品[6](P7—8)

妙品三 香囊词工白整,尽填学问。此派从《琵琶》来,是前辈中最佳传奇也。(毘陵邵给谏所作,佚其名)[6](P170)

吕天成对邵璨的评价实际上也是对《香囊记》的评价,因此不妨将以上两段评论结合起来。“词防近俚”指的是《香囊记》语言典雅的特征;“局忌入酸”中的“局”指情节结构,说明《香囊记》的情节结构不落迂阔,力求新颖;“选声”“采事”,则是从声律和立意的角度,赞扬《香囊记》合律按拍、裨益风教。“词工白整,尽填学问”仍是从《香囊记》的语言特征出发,进一步说明《香囊记》语言内容的“学问化”特点。此外,吕天成还指出《香囊记》与《琵琶记》之间的关系,最后论定《香囊记》“是前辈中最佳传奇”。合观吕天成对《香囊记》的评价,可以发现吕氏对《香囊记》的语言声律、情节结构、主题立意都极为推崇,这正是其将《香囊记》列入“妙品”的原因。同时,吕天成格外强调《香囊记》的语言。“词防近俚”“词工白整,尽填学问”都是从语言的角度对《香囊记》做出的评价。不过,吕天成对《香囊记》语言的推崇正与徐渭“以时文为南曲”的贬斥针锋相对。徐渭认为邵璨作《香囊记》“遂以二书(《诗经》、杜诗)语句匀入剧中,宾白亦是文语,又好用故事作对子,最为害事”,[1](P243)攻击的正是《香囊记》的语言。敢于发出同曲坛主流不一致的声音,吕天成的勇气固不待言,但更为根本的原因是吕天成对《香囊记》的评价是经过深思熟虑的,做出此种评价的基础是吕天成自身的戏曲理论和戏曲评价主张。

作为其时曲坛盟主沈璟的高足,吕天成并未步武乃师,他从戏曲创作和表演的实际出发,形成了自己的戏曲理论和评价主张。戏曲理论方面,吕天成摒除门户之见,调和“沈汤”之争,提出著名的“双美”说,指明戏曲发展的正确方向。《曲品》言:“傥能守词隐先生之矩镬,而运以清远道人之才情,岂非合之双美者乎?”[6](P37)“双美”说的提出,对当时的曲坛有拨乱反正之功,更对其后的戏曲创作产生了深远的影响。“双美”说更反映出吕天成戏曲理论的通达,这种“取其所长”的态度正是吕天成能够不囿于时论,准确评价《香囊记》艺术特征的基础。

戏曲评价方面,吕天成更有一套完善的体系。《曲品》卷下,吕天成引其舅祖孙鑛“十要”之论,作为其评价戏曲的标准:

凡南戏,第一要事佳;第二要关目好;第三要搬出来好;第四要按宫调,协音律;第五要使人易晓;第六要词采;第七要善敷衍,淡处做得浓,闲处做得热闹;第八要各角色分得匀妥;第九要脱套;第十要合世情,关风化。持此十要,以衡传奇,靡不当矣。[6](P160)

此“十要”兼顾戏曲文本与舞台表演,涉及戏曲的主题内容、情节结构、声律语言、人物角色各个方面。不过尽管订立了标准,吕天成并未吹毛求疵、求全责备,他认为“十得六七者,便为玑璧;十得三四者,亦称翘楚;十得一二者,即非碔砆”。按此标准,在吕天成眼中《香囊记》至少应该符合“十要”中的第一、二、四、六、九、十等要点。因此,吕天成将《香囊记》列为“妙品”便不足为怪了。

吕天成在论述了《香囊记》的上述特征后,进一步指出“此派从《琵琶》来”,而这一句话正为准确评价《香囊记》提供了一个良好的切入点。由吕天成的论述继续深入,便会发现《香囊记》在语言、情节、结构等层面艺术精湛,极具巧思,诚然无愧于“妙品”!

二、语言:词工白整,尽填学问

以比较的眼光审视《香囊记》和《琵琶记》,会发现两剧都因为戏曲语言受到曲家的关注,但两剧因为语言所受评价迥然不同。诚如吕天成《曲品》所言:“(《琵琶记》)其词之高绝处,在布景写情,色色逼真,有运斤成风之妙。”[2](P163)所谓“逼真”,便是为众多曲家所称许的“本色”。而对于《香囊记》,尽管吕天成评价为“词工白整,尽填学问”,但在当时徐渭“以时文为南曲”的批评更为盛行。不过,虽然曲家对《香囊记》语言评价不一,普遍的情形却是承认《香囊记》的“雅”。王世贞《艺苑卮言》云:“《拜月亭》之下,《荆钗》近俗,而时动人;《香囊》近雅,而不动人。”[3](P89)清人李调元在《雨村曲话》中亦云:“《荆钗》虽动人而俗,《香囊》虽不动人而雅,亦《琵琶》之类,未可废也。”[7](P17)二人虽出发点不同,但都承认《香囊记》语言的典雅。

实际上,《香囊记》语言之“雅”,即吕天成所谓“词工白整”,离不开对《琵琶记》的学习与借鉴。体现在剧作中,如“辞试”这一情节,《香囊记》中的张九成与《琵琶记》中的蔡伯喈的唱词念白如出一辙;又如“赴试”途中,《香囊记》第6出《叙途》与《琵琶记》第7出《才俊登程》的语言风格也颇为一致。且看《香囊记》第6出《朝元歌》:“花边柳边,燕外晴丝卷;山前水前,马上东风软。自叹行踪有如蓬转,盼望乡山留恋。雁素鱼笺,离愁满怀谁与传?日短北堂萱,空劳魂梦牵。”[8]《琵琶记》第7出《八声甘州歌》:“衷肠闷损,叹路途千里,日日思亲。青梅如豆,难寄陇头音信。高堂已添双鬓雪,客路空瞻一片云。”[9]两曲同样都是文人声口,同样都化用诸多诗句,同样都呈现出典雅的风格。如果不考虑曲律的因素,甚至可以相互置换。由此也可见出,《香囊记》语言风格与《琵琶记》在某些方面表现出极大的一致性。

不过,《香囊记》语言的典雅更是作者的主观意图和创作实际的需要。邵璨作《香囊记》意在裨益伦教,主观意图决定《香囊记》的内容选择,从而规定了《香囊记》的语言形式。在实际创作中,作者设计的人物代表伦理要素,正如马琳萍所言:“剧作者最大限度地弱化了第一重代言中的五伦人物形象,强化了第二重代言中的圣贤典范人物偶像。”[10]以圣贤人物而作俚俗语,显然不合时宜。《香囊记》的语言为塑造人物形象而服务,自然具备了整饬工雅的特征。

当然,“雅”并不能完全概括“词工白整,尽填学问”。如果说“词工白整”并非是《香囊记》的独造之处,但“尽填学问”却是由《香囊记》所开创。“尽填学问”恰也是《香囊记》区别于《琵琶记》的地方。此处倒不妨重提徐渭“以时文为南曲”的评价。徐渭提出“以时文为南曲”意在贬斥,但此语在某种程度上也道出了《香囊记》独特的语言特征。“‘以时文为南曲’,正是在把戏曲内容变成‘寓圣贤言’的基础上,突出地借用这种八比文的表现方法,骈四俪六,比对成偶,刻意求雅,不但曲辞、就连宾白也是对仗工整的文语,使戏曲形同时文。”[11]暂且不论时文的“表现方法”,时文的内容正是吕天成所言的“学问”。据有关学者统计,《香囊记》中化用“四书五经”相当多,其中《诗经》75处,《礼记》45处,《史记》30处、《论语》27处等等[12]。这些内容与明人眼中的学问,即八股制艺紧密相关。对于熟悉八股文的士大夫而言,《香囊记》“尽填学问”的语言特征实际上正符合他们的需求,由此,便不难理解吕天成为何对《香囊记》“尽填学问”的语言特征如此心折。

从后世《香囊记》的舞台演出和案头接受来看,《香囊记》的语言是得到观众和读者两方面认可的。在重新审视《香囊记》“词工白整,尽填学问”的语言特征之后,《香囊记》的语言也应得到公正的评价。

三、情节:借鉴发展,曲折多变

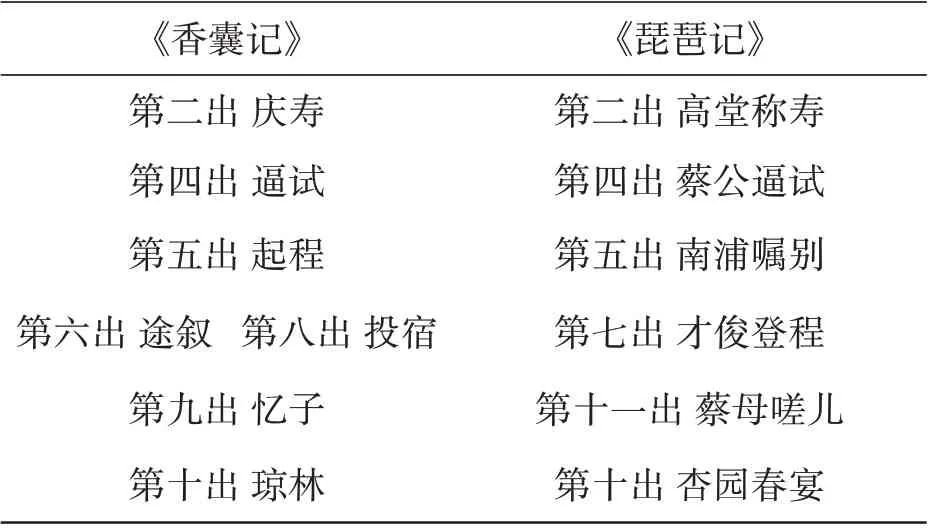

《香囊记》对《琵琶记》多有模仿,这一点毋庸讳言,仅仅从两剧的出目便可见端倪。将《香囊记》前十出与《琵琶记》的出目进行比较,可以发现两剧的诸多相似之处,如表1所示:

表1《香囊记》与《琵琶记》相似出目

由“庆寿”而“逼试”,再到主人公得中状元,获宴琼林,《香囊记》的这些出目大类《琵琶记》,而这些情节的核心均为“试”与“不试”中潜藏的忠孝矛盾。设置由忠孝矛盾形成的两难境地展开情节,正是《香囊记》向《琵琶记》取法。当然,这种取法并不仅仅出现在前10出中,《香囊记》后32出中也有对《琵琶记》的借鉴。如《琵琶记》中皇帝亲自下旨,牛相府强行招赘蔡伯喈的“逼婚”的情节,在《香囊记》第25出《辞婚》、第32出《媾媒》、第33出《说亲》、第36出《强婚》中,分别以张九成坚辞金国皇帝赐婚和邵贞娘坚拒豪强逼婚的情节呈现;再如,《琵琶记》中花费大量笔墨突出赵五娘孝行的“勉食姑嫜”“糟糠自餍”“代尝汤药”等情节,在《香囊记》第13出《供姑》和第23出《问卜》中也通过邵贞娘侍奉婆母得以体现;另如王邻母接济张家婆媳、九成兄弟得中之后意欲辞官归养等情节也与《琵琶记》中有关情节似曾相识。需要说明的是,《香囊记》对《琵琶记》情节的取法并非是“抄袭”,《香囊记》的情节自洽圆融,是经过邵璨有意识地汰选改编的。需要承认的是,《香囊记》在情节方面对《琵琶记》的取法是成功的,这种取法也是《香囊记》的艺术成就之一。

当然,《香囊记》的情节也与《琵琶记》有明显的区别,区别的根源在于两剧的思想内涵。《琵琶记》开场即表明,这一本传奇名为“三不从琵琶记”,定场诗概括为“有贞有烈赵贞女,全忠全孝蔡伯喈”;而《香囊记》第1出《家门》所概括的是“贤德母慈能教子,贞烈妇孝不遗亲。王侍御舍生死友,张状元仗节忘身”。这和《琵琶记》有相同的地方,但内涵更为广阔。《香囊记》所展现的“义”,包括“孝友忠贞节义”等多重内涵。为了达到凸显“孝友忠贞节义”的目的,《香囊记》涉及的情节不论是从时间还是空间上都远远超过《琵琶记》。

《琵琶记》中对蔡伯喈“忠孝”两难境地的展现,主要集中在他的“三不从”,而《香囊记》中的张九成,除面对和蔡伯喈同样的处境外,其遭遇更为坎坷:迫于母命应试,不得已辞家;得中状元后,又因陈策朝廷,得罪奸臣;建立大功,又无奈出使敌国;在敌国期间,丹心不改,拒绝赐婚;逃归之后,终成能臣廉吏。邵璨之所以设计如此曲折的情节,其目的在于突出张九成的“忠孝节义”。特别是加入“出使敌国”一节,更能见出张九成的赫赫忠心。再如《琵琶记》中塑造赵五娘的情节主要是侍奉公婆和千里寻夫,而在《香囊记》中,除了侍奉婆婆以及寻夫的情节外,还加入邵贞娘被逼婚而坚决不从的情节,其意图在于刻写女主人公的“贞烈”“节义”。此外,《琵琶记》中表现“义”,有邻人张太公周济蔡家的情节;而在《香囊记》中,这种表现“义”的情节被放大和扩展,除了展现邻人之义的王邻母接济张家外,还有王侍御、蹇司议、周老姥等多方帮助张家诸人的情节。这些与《琵琶记》不同的情节,根源于邵璨设想的主题立意,凸显了“孝友忠贞节义”的道德理念。

王良成在《明清时期的〈五伦全备记〉和〈香囊记〉接受考论》中指出,“(《香囊记》)故事结构对《琵琶记》、《拜月亭》和《荆钗记》等经典南戏的承袭可能还是构成该剧深受观众欢迎的主要原因之一”。[13]这一说法肯定了《香囊记》在情节上对《琵琶记》的借鉴及其成功。实际上,《香囊记》在情节上与《琵琶记》的区别,使得《香囊记》更为曲折多变,这也是《香囊记》得以在戏曲舞台上长盛不衰的重要原因之一。

四、结构:多线推进,妙用“香囊”

《琵琶记》生旦分合的双线结构历来为人称赏。双线结构之下,情节的推进水到渠成,戏曲关目冷热交替,符合戏曲表演的要求。《香囊记》取法《琵琶记》,张九成离家赴试、出使被羁形成的情节线索和邵贞娘侍奉婆母、赶散流落形成的情节线索形成典型的双线结构。戏曲的结构安排由情节决定,《香囊记》的情节无论是时间的跨度还是空间的广度都远远超过《琵琶记》,这就决定了《香囊记》的结构不可能完全沿袭《琵琶记》,典型的“双线结构”必然出现一些变化。《香囊记》前10出,从张氏兄弟赴试开始,戏曲采用的是双线结构:一线是张氏兄弟赴试得中;另一线是邵贞娘与张母在家生活。从第12出《分歧》开始,张九成被迫赴军,兄弟分离,戏曲的“双线”开始变化,可以说是随着人物的“离合”变为多线。《香囊记》的结构特点使其招致了一些批评。黄仕忠先生在评价明初传奇创作时认为:“前期作者多属文词派,曲文典雅,而情节取材多泥于原始素材,显见其凑合拼接和模仿之迹,粗糙而稚拙,尚不能自运匠心。”[14]虽然未单独点出《香囊记》,但也指向《香囊记》。不过,如果能从《琵琶记》的“双线”模式中跳出,考虑到《香囊记》本身情节内容广阔的特点,再去审视《香囊记》的结构,或许能发现《香囊记》在结构安排上的匠心。

首先,《香囊记》结构的创新之处在于它用一物——紫香囊串联起张氏一家的悲欢离合。这让人联想起《琵琶记》中的重要物件“琵琶”。尽管在后代的小说戏曲创作中,这种以“物件”串联戏曲关目的结构手法屡见不鲜,但必须承认的是,正是《琵琶记》《香囊记》的成功探索,才使其得以广泛运用。《香囊记》第1出《家门》、第7出《题诗》、第8出《投宿》、第18出《授诏》、第19出《闻讣》、第32出《媾媒》、第36出《强婚》、第40出《相会》、第42出《褒封》中均出现“紫香囊”,除第1出和第42出中提到紫香囊,权为点题之外,紫香囊均作为戏曲的结构要件出现。第7出和第8出中的紫香囊暗示着张氏一家虽遭遇磨难,但必将“会合”;第18出中,张九成意外遗失紫香囊,遂有第19出中的戏曲误会;而在第32出、第36出中,紫香囊见证了邵贞娘的“贞节”;第40出紫香囊的失而复得也象征着张氏一家最终团圆。上述所论及的情节,依靠紫香囊才得以连贯,《香囊记》用“紫香囊”来结构全剧是值得称道的。

其次,《香囊记》的某些出目具有“谶语”性质,同样具有结构上的意义。《香囊记》第7出《题诗》,借吕洞宾之口,引出一首诗谶“鸿雁联登第,豺狼不可当。沙场千万里,会合紫香囊”。从第8出到第22出,诗中所言前三事皆已应验。第7出领起后面15出,而又留下一个“会合紫香囊”的扣子。第23出《问卜》,同样近于谶语,问卜三卦,前两卦皆吉,问及“家宅”,却是“不好不好,早晚却有天番地覆”。第23出的作用也同第7出一样,为后文做铺垫。有学者批评《香囊记》关目混乱,多无意义的穿插。诚然,剧中关于宋江、金兀术等的情节,确有游离之弊,然而《香囊记》中如第7出、第23出一类的出目虽不直接关涉主题,但它们在结构上的意义甚为重要。

最后,同《琵琶记》相比,《香囊记》对戏曲巧合的运用也极为巧妙。《香囊记》中的“巧合”主要运用在张家遭遇磨难之时,如第27出《赶散》,张氏婆媳在战乱中不幸离散,“巧合”也随之发生:第29出《邮亭》,张母得遇次子九思,脱离困境;第30出《避难》,邵贞娘被张氏旧仆周老姥收留。再如第40出《相会》,邵贞娘拦驾诉冤,正好与丈夫张九成相会。如果不是作者有意设置的巧合,这些情节都难以推进。仔细推究这些巧合可以发现,一方面,作者似乎不愿意他笔下的忠孝节义的代表在磨难中挣扎,所以只要剧中角色遭遇困顿,必然设置“巧合”予以搭救;另一方面,单从戏曲结构而言,要将《香囊记》复杂的情节绾合,设置“巧合”也是必不可少的。

《香囊记》在结构方面有对《琵琶记》的借鉴,但独具匠心之处更多。《香囊记》结构的艺术创造不应该被忽视。

五、“前辈中最佳传奇”的文学史地位

以上顺着吕天成“妙品”说的思路,以《琵琶记》为参照,重新探析了《香囊记》在语言、情节、结构等方面的艺术特征。毫无疑问,吕天成对《香囊记》推崇备至,正是因为《香囊记》的艺术成就。不过,如果仔细推究吕天成称《香囊记》为“前辈中最佳传奇”的内在因由,还应考虑到《香囊记》的文学史地位。

黄仕忠先生在《〈香囊记〉作者、创作年代及其在戏曲史上的影响》一文中,通过详实的史料,推论《香囊记》的创作年代为正德十年(1515)至嘉靖五年(1526)之间。[15]从整个明代传奇的发展历程来看,这一时期正属于明代传奇的生长期,传奇的体制在这一时期最终确立,呈现出“审美趣味的文人化”、“剧本体制的规范化”、“语言风格的典雅化”[16](P48-75)的鲜明特征。而在传奇生长期所盛行的主要流派,正是由《香囊记》所开创的“文词派”。明人对这一点认识明确,王骥德《曲律》云:“曲之始,止本色一家,观元剧及《琵琶》、《拜月》二记可见。自《香囊记》以儒门手脚为之,遂滥觞而有文词家一体……”[17](P121—122)王骥德的观点差可代表明代曲家的普遍看法。不管后世曲家对《香囊记》评价若何,都不得不承认,《香囊记》正是传奇“文人化”进程的第一批作品,同时也是最具代表性的作品。

当传奇的体制在嘉靖中后期(1546—1566)完全定型后,《香囊记》所开创的“文词派”更是风行整个曲坛,典雅绮丽也成为传奇作品的主导风格。正如郭英德先生所言“传奇戏曲的勃兴繁盛,以传奇戏曲的彻底文人化作为鲜明的表征”。[17](P161)由此,便不难想到,当吕天成于万历三十八年(1610)初刻《曲品》时,他所秉持的正是“文人化”的戏曲理论,而其所欣赏的自然也是纯“文人化”的传奇作品。实际上,吕天成个人的传奇创作也属于“文词派”。王骥德论吕天成的传奇创作言“所著传奇,始工绮丽,才藻烨然;后服膺词隐,改辄从之,稍流质易,然宫调、字句、平仄,兢兢毖眘,不少假借”。[6](P414-415)因此,吕天成将《香囊记》及邵璨列为“妙品”,并称许《香囊记》为“前辈中最佳传奇”应是当时曲坛整体审美取向与吕天成个人文学旨趣共同作用的结果。吕天成对《香囊记》的高度评价,正是对传奇“文人化”过程中第一批成果的礼赞,也是他作为“文人化”传奇兴盛时期的作家,对“文人化”初始阶段,前辈作家“筚路蓝缕,以启山林”贡献的肯定。

以此论之,吕天成实可谓邵璨的“知音”。从更广阔的戏曲发展史的角度来看,吕天成的“妙品”说也早已肯定了《香囊记》的文学史地位。《香囊记》正是南戏向传奇转变,并由“俗”趋“雅”的关键时期的代表性作品,奠定了传奇历百年而不变的典雅绮丽的主导风格。

总之,透过吕天成的“妙品”说,我们可以更清晰地看到《香囊记》的艺术成就和文学史地位,由此也可以理解《香囊记》虽饱受苛责却仍久演不衰的原因。这是一部艺术成就斐然且在戏曲发展史上占据重要地位的传奇作品,理应得到学界的准确评价。

——香囊佩戴