藏族唐卡的群体意识表象

兰 倩 白玛措

(四川师范大学,四川成都610101;西南民族大学,四川成都610225)

唐卡,是藏族传统的绘画①艺术形式之一。藏族艺术研究者康·格桑益希曾提出,“唐卡是在松赞干布时期兴起的一种新颖的绘画艺术”,[1]即在原来壁画的硬底固定画幅的基础上画在纸绢、麻布、棉布、粗纸等软基底上的绘画种类。相对于壁画具备了可收卷、可移动的优势,这种新颖的绘画类别便是唐卡艺术的原初形式,此后,这种新颖的绘画形式与早期苯教教徒传教布道的挂轴画相融合成为被供奉以及收藏的宗教卷轴画。[2]因此,《藏汉大辞典》将唐卡定义为“卷轴画,画有图像的布或纸,可用轴卷成一束者”。可见,唐卡艺术相较于壁画艺术增加了宗教用品的实用性,也更加贴近藏族宗教信仰的日常生活。“唐卡”在藏文和英文中常写作Thang-ka。Thang 在现代藏语中主要有“广场、平坝、平原”的含义,也有“猛禽”和“松树”之意,[3]其主要含义是与空间相关,一方面说明了其外在扩展的平面形式,另一方面也表达了藏族唐卡超越有限的图画本身,而造就内在广袤无边的精神意境。如相关研究者所提出的,“唐卡像是一块考究的路牌,‘肉眼之看’或者说‘工艺的唐卡’看到的是材质、装饰、文字的花体、文字所讲述的内容;而‘心眼之看’或者说‘信徒的唐卡’看到的则是‘方向感’,一如唐卡是引导初级修炼者进入佛界的方便法门”。[4]作为绘画艺术的Thang 实质上没有“绘画”“图画”的意思,但有“把每天发生的重要事情记录(画)下来”的说法,[5]即等同于记刻的“印章”和“印制”之意。在《唐卡分类》中,唐卡根据内容和题材分为圣象类唐卡、故事类唐卡、教规教理类唐卡、藏医学类唐卡、天文历算类唐卡、民俗类唐卡、建筑类唐卡等等。②这样详尽的分类表明“记录”是唐卡的重要功能,在其中保留了藏族的宗教、文学、科学、艺术以及生活等各个方面,承载了藏族鲜明的民族特性与源远流长的历史发展。

一、群体意识的提出及其在藏族唐卡中的研究价值

艺术与宗教有着天然的结合力,常常并行出现,这在藏族艺术中尤为明显,在藏族的唐卡中,蕴含着丰富的宗教理念。马特兰在《宗教艺术论》中提道:“艺术与宗教与其说是表现人类共同的基本情感,不如说决定了这些情感;它们与其说提供了对那些否则人类不可能应付的现象的安全感或调解方式,毋宁说是它们通过对那些人类似乎无能应对的现象加以描绘这样一种方式从而阐释其经验。”[6]在马特兰的观点中,艺术与宗教并不是人类用于表达的工具,而是人类原始经验的源头。也就是说,艺术与宗教并非是人类有意识地创造的产物,而是先于人类的意识,为人类提供了其感觉、知觉、情感以及行为的模式与框架。

与宗教相比,艺术似乎成了更为通俗的人类原始经验的描述者,而我们需要做一个好的解读者,去理解它们所呈现出来的信息,从而阐释人类经验的模式,心理学无疑是一个合适的研究媒介。正如新精神分析学派心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961)在其文献《分析心理学与诗的艺术》中所描述,“艺术实际上是一种心理活动,在这种情况下,它确实需要心理学的研究。艺术,像其它所有的人类活动意义一样,出自心理上的动机,从这个角度讲,它是心理学研究的合适对象”。[7]因此,可以说,藏族唐卡是藏民族心理活动的产物,在其群体共同动机下构建了藏族群体意识的表象。

“群体意识”是相对于荣格所创立的“集体无意识”理论而提出,是将“集体无意识”予以表象化和实践化。集体无意识是荣格创立的心理分析理论主要的研究内容之一,该理论主张人的心理由意识、个体无意识和集体无意识三个层次组成。而本文中所提出的“群体意识”是有别于荣格理论中的“意识”的,因为荣格理论中的“意识”是个体可以觉知到的部分,具有个体性,所以,荣格理论中的“意识”应该明确为“个体意识”。

相对于个体的意识与无意识,荣格尤其注重集体无意识的研究,将其定义为“集体性的、普遍性的和非个人性的心理系统”(Jung,1969),认为集体无意识是一种不可计数的千百亿年来人类祖先经验的沉积物,一种每一世纪增加极小极少变化和差异的史前社会生活经历的回声(Jung,1928)。集体无意识是一种可能,它并不提供固有的思想,而是提供产生思想的可能性,其可能性其实从原始时代就用一些记忆意向的明确形式传了下来,或者就表现在大脑组织的结构构成中。[8]“正如人的身体拥有一种超越了所有种族差异的共同解剖结构,人的心灵也拥有一种超越了所有文化和意识差异的共同基底”。[9]荣格认为这是人类种系或民族群体所普遍共有的,并且是不轻易变化的,视之为深刻了解人类种系或民族心理的线索。思想的可能性即成为原始意象与先验思想,影响着某一社会群体的认知、情感与行为。原始经验的沉积使人类共有某种一致的精神,越是相近的种族越具有更为一致的精神,这一致的精神让人类拥有颇为相似的心理反应与外显行为。基于藏民族一致的思想基底,藏族唐卡反映了趋同的群体意识,在藏族唐卡群体意识表象背后是藏民族共同的原始意象与先验思想,及更为隐匿的思想的可能性。例如,藏族唐卡中一些不具直观意义的图像与符号,那是藏民族普遍理解与认同的,是世代积累的原始意象的本能性表达。

在荣格心理分析理论中,意识“晚于无意识产生”,并“产生于无意识中”,是无意识中被觉知的部分。那么,基于荣格的观点,可以理解为群体意识产生于集体无意识之中,是集体无意识中被觉知和表现的部分,也是在集体无意识中逐渐外化表现的产物,也就是说,集体无意识的内容会逐渐意识化,进入群体意识之中,并在群体共通的社会文化,诸如艺术之中予以表象化。

藏族艺术不仅是藏民族文化的标志,也是展示民族性格的最佳途径。正是通过诸如唐卡等艺术形式的表现,让我们更好地认识藏民族。因此,在藏族唐卡的研究中,不应只局限于艺术形式的探讨,还应包括藏族群体自身的思考,针对藏族唐卡的研究可以是多方面的,甚至是跨学科的,对其审美形式之下的内涵进行深入的心理分析,揭示出藏民族的群体意识,不仅能够发掘藏族的原始经验对于社会文化具有何种意义,增加对藏民族的心理认知,同时也为藏族唐卡提供新的研究思路与研究背景,为其多学科研究注入新的活力。

二、唐卡中群体意识表象

藏族赋予唐卡艺术深刻的含义,尤其表现在其绘制过程的严谨,包括其画面的量度结构和色彩内容的把握,以及绘制仪轨等程序,其中不仅融入了藏族对宗教精神的理解与参悟,也包涵了藏族集体性的、普遍性的以及非个人性的心理系统。

(一)唐卡艺术激活色彩原型

唐卡艺术的色彩表现相较于普通画作更为鲜艳与浓重,而且最为重要的是其用色相对稳定,可见色彩对于唐卡来说非常重要,是唐卡艺术中显著的视觉语言。在唐卡的整个制作过程中,上色是极为关键的步骤,主要使用色泽鲜艳的矿植物作为颜料,藏族唐卡追求原色的显现,这极其适合表现涉藏地区浓烈且协调的地域色彩。除了使用色彩鲜艳的普通颜料以贴近自然外,为了表达尊崇的宗教信仰,唐卡还特别注重贵重颜料的使用,如金、银、珍珠、玛瑙、珊瑚、松耳石、孔雀石等珍贵的矿物宝石颜料。[10]画师会严格按照绘制技巧以及工序精益求精地调配颜色,甚至为了调出理想的用色不厌其烦地反复试验,这不仅是出于画师个人的审美需求、艺术修养以及信仰追求,更是色彩在藏族唐卡中群体意识的体现。

唐卡艺术通常采用“白、蓝、红、黄、绿”五大色彩,还有“红、黑、蓝、金、银”五大底色。[11]这些色彩普遍表达了藏族对于自然与宗教的原始体验,五大色彩主要来源于人类对自然事物的固有认知,“白、蓝、红、黄、绿”五大色彩的通用分别象征了最为自然的事物:云朵(或风)、空、火(或太阳)、土地和水(或树木)。这五色是人类对这些自然事物的主要色彩认知:白云、蓝天、红火、黄土与绿水。不论人类社会如何改变,人类对自然色彩认知形成的原始经验会保持不变并遗传下来。藏族唐卡的色彩不仅体现了人类对自然的敬畏与尊崇,还表达了藏传佛教大乘教的宗教精神,五色象征五种功德:白色象征“辟邪消灾”,蓝色象征“威德降服或调伏”,红色象征“怜悯怀爱”,黄色象征“福德增益”,绿色象征“慈悲救苦”。[12]

一直以来,唐卡的色彩表现局限于艺术的内容,对于唐卡艺术的色彩研究多指向于其纯粹的象征,或将色彩界定为表现宗教主体的工具。而事实上,色彩对于藏族的意义并不止于其外在的象征意义,在藏族的内在精神世界中仍具有研究意义。色彩感知来源于藏族群体性的心理经验,其色彩的运用是藏族心智发展的产物。在藏族早期的岩画中,蕃域北部高原③以洞穴岩画为主,有少量崖壁画,其作画方法以矿物颜料的涂绘岩画为多,少数地点为凿刻岩画。[13]可见,利用矿物颜料的天然色彩涂绘,在藏族早期的岩画中已成为主流。藏族从自然中提取天然色彩用来作画,并非随心所欲,还会对其运用与保存的周密性有所思考。所以,西藏西部、南部等地区的早期岩画则是凿刻多于涂绘,这可能是源于此些地区的岩画多位于旷野崖壁,地处露天而无遮挡,风吹日晒对于岩画色彩极为不利,显然较为封闭的洞穴更适合色彩原始性地保留。早期藏族已普遍具有注重色彩原始天然性的心理经验,色彩在藏族的绘画艺术中主体性增强。

色彩来源于自然,但实质上已逐渐脱离于自然的具体形式与形象,成为藏民族的思维模式,形成内在意象,此内在意象可以称之为“色彩原型”。“原型”是集体无意识的核心,尤其是被视之为永恒存在的原型,这种恒常稳定的存在方式是不受个体意识主观控制的。“原型”的概念就是始于“意象”,即原始的意象,类似于人类的本能,是驱使人类实现内在目标的基本动力,是人类的一种心理倾向,是原始的最普遍的思维形式。所以,藏族的“色彩原型”即藏族有关于色彩的原始的带有强动力性的群体内在意象。

其实,原型的内在意象性在中国传统的绘画艺术中也有迹可循。中国艺术家曾经被认为不到户外去面对母题来画速写,而是用一种参悟和凝神的方式来学习艺术,即不从研究大自然入手,而是学习已有的作品,从而获得对绘画对象的认知。[14]这些已有作品的积累过程其实是一种集体性思维的发生过程。基于自然而进行的绘画,并不是直接由自然进入艺术创作的作品之中,而是通过人类心理的内在意象,形成普遍的原始思维形式,以一种集体性认同的形式表现。荣格曾借用物理学中的“晶体的轴向系统”“纯粹的形式”解释原型,[15]认为原型是一种存于世代相传的基因中的纯粹形式,是其他形式的无限象征。也就是说,原型作为普遍的原始思维形式,并不是人类思维的全部,还需要人类的后天经验所补充,但补充的内容并非主体,并不能影响原型永恒存在的本质。显然,原型存在的内在力量远远大于人类的后天经验,但后天经验对于原型的外在形态补充,可以成为激活原型并使其显露于人类意识之中的媒介,藏族在唐卡中的色彩运用便具有此种媒介功能。

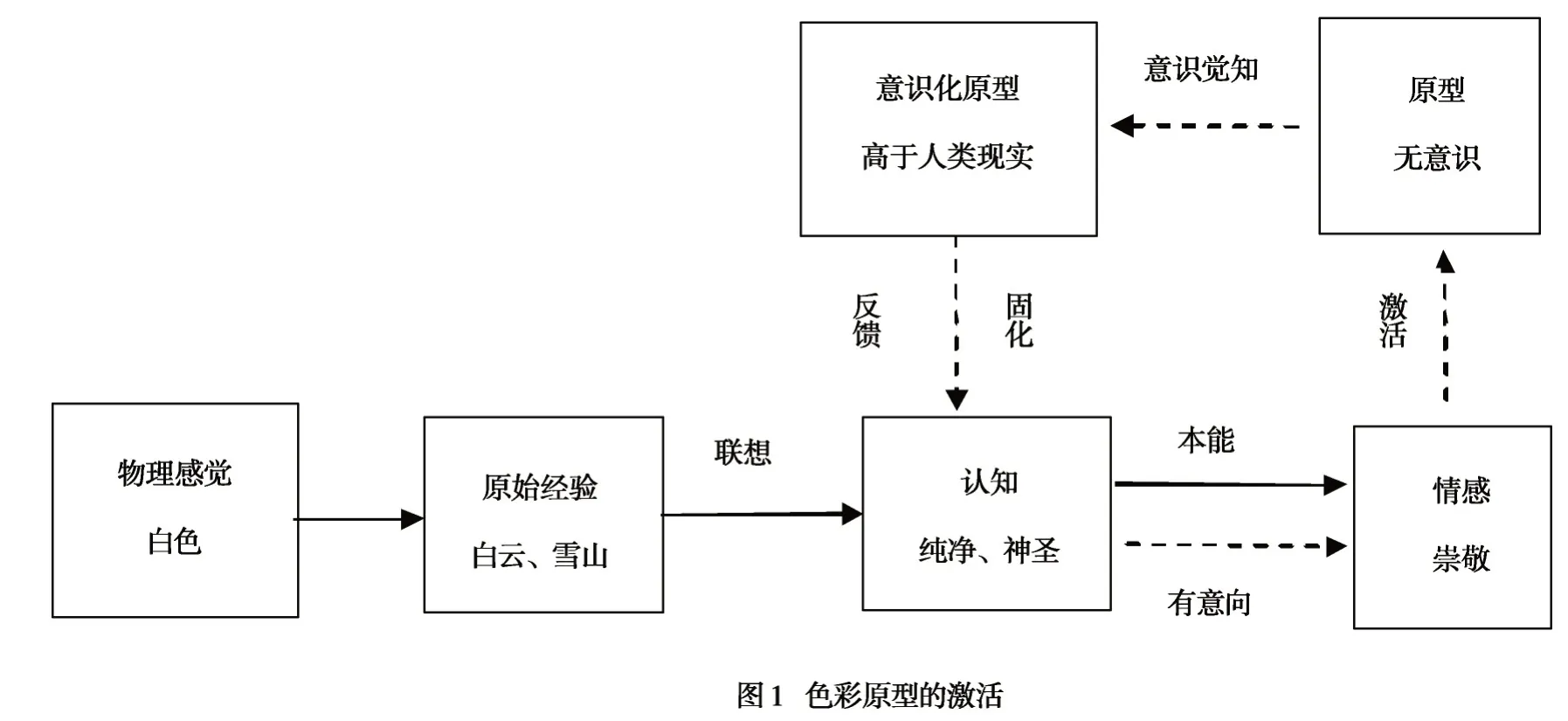

藏族对于色彩的物理感觉映射其原始经验,原始经验引起相应的认知联想,并获得原始的情绪情感,此时带有本能性的情感动力极为强烈,无意识但遵循某种规律地激活“色彩原型”,形成该色彩的内在意象,该无意识的内在意象会慢慢被意识觉知,再次反馈到认知之中,并在原型动力的影响下,再次固化认知,即为下次由原始经验引起的认知联想做储备,接着有意向性地再次驱动情绪情感。以白色为例(见图1),藏族对于白色的物理感觉来源于诸如白云、雪山等涉藏地区常见的白色自然物的原始经验,形成相应的认知联想:白云生成于天空,雪山临近天空,是纯净和神圣的,进而本能地获得对白色之物的情感——崇敬,这种崇敬的情感继而激活白色的心理原型,形成无意识的内在意象,并逐渐被意识觉知,并形成“白色高于人类现实”的群体意识,进而反馈并固化群体的普遍认知,再驱动群体的相应情感及其他心理活动。所以,藏族对白色有特殊的认知与情感,以白色象征理想、希望、吉祥、胜利、繁荣昌盛,甚至藏族人称自己为“奥格儿吾”(白藏人)“夏什格见”(白帽人)。[16]这样也能够理解,白色的宗教寓意是在“纯净”之下的“辟邪消灾”。无意识的原型是本能的情感激活的产物,而意识化的原型则具有固化认知以及有意向性地再次驱动情绪、情感的功能。固化的认知、有意向的情感以及无意识的原型、意识化的原型形成了原型激活的循环系统,所以,原型(含意识化)是隐性地存在于人类的认知与情感之间的内在意象部分。

(二)唐卡故事中人格面具的显现

人格面具是荣格心理分析的原型之一,是个体的精神外部形象,犹如面具一般公开展示给他人的属性特质,这里借用“人格面具”指代同类群体公开展示的特质属性。一般来说,唐卡艺术平面的视觉叙述并不能够准确地传达出表现对象的精神形象,但故事性唐卡则很好地弥补了这一点。故事的讲述具有广泛的传播力,充分的叙事力量使唐卡的图像形式更加鲜活生动,更利于表现人物的精神形象。

现收藏于布达拉宫的故事类唐卡“藏民族起源图”(也称为“藏人起源图”)创作于清代,画幅中绘有佛、菩萨、魔 56 位,人类像 80 位,猴子 27 只,象、鹿、羊、马、牦牛34 头(只),琼亭楼阁17 处,雪山青峰70座。[17]主要讲述猕猴与罗刹女结合生成藏族,以及藏族人如何生存的故事。在这幅唐卡中主要涉及两个人格面具问题。

首先,藏族有关善恶的人格面具问题。“如是此雪域人种,其父为猕猴,母为岩魔,二者之所繁衍,亦分为二类种性:父猴菩萨所成种性,性情驯良,信心坚固,富悲悯心,极能勤奋,出语和蔼,善于言辞,此皆父之特性也。母岩魔所成种性,贪欲嗔恚,俱极强烈,从事商贾,贪求营利,仇心极盛,喜于讥笑,强健勇敢,行不坚定,刹那易变,思虑烦多,动作敏捷,五毒炽盛,喜窥人过,轻易恼怒。此皆母之特性也。”[18]猕猴由菩萨变化而来,代表宽容、虔诚、善良等美好特质。在藏传佛教的本源国印度,也流传猴具有神性的类似故事——“猴王本生”,讲述佛陀生为一只英勇的猴王,不顾自身生命危险去营救他的子民。“藏民族起源”中的“父猴”与“猴王本生”中的“猴王”皆具有慈悲的人格面具,这就如一个“猴神母题”,再次印证了集体无意识的各种原型表现于“神话母题”之中,这些神话母题以相同或类似的方式出现于一切时代的所有民族,而且能够仿佛是自发地——不带有任何自觉知识——在现代人的无意识中出现。[19]另一面,罗刹女则代表嫉妒、贪婪、暴躁等丑恶特质,此属性皆指向人的天然属性。作为猕猴与罗刹女的后裔,藏族分别继承了二者“善”与“恶”的对立人性,表达了藏族艺术承认个体属性特质的复杂性,并且不否认人格中“恶”的存在,人天生善恶并存,这也是藏族群体性展现的人格面具。在藏民族起源图中,从上至下以不同的小场景展现,通过一群猴子在慈悲观世音的引导与帮助下,得到食物逐渐进化成人,表明佛、菩萨不会因人类“恶”的存在而放弃庇护,这也是人类自身社会化的过程,逐渐具备社会道德属性。从藏民族祖先受到观世音教化这一点体现:人天生善恶并存,善与恶作为藏民族一切行为的原始驱动力,在社会化过程中,可通过修炼获得向善。所以,唐卡“藏民族起源图”表现了藏民族对自身民族人格面具的自知自觉。

其次,则是藏族男性与女性的人格面具问题,相对于善恶的人格面具来说,我认为这部分更是此唐卡表现的重点,或者说是藏族群体意识中需要关注的内容,尤其藏族女性的人格面具问题。承担父亲角色的猕猴具有美好人性,而承担母亲角色的猕猴具有丑恶人性,这一点表明藏民族对男女角色的原始觉知:男性占主导与正面地位,是可接近佛、菩萨的角色;女性则是丑恶与野蛮的,需要被教化的角色。在藏族的社会生活中,这是性别社会化的起因,同时也呈现了相应的社会现象,以绘制唐卡为例,相较于男性来说,女性在西藏艺术的表现是弱势的,甚至是被限制的。但纵观西藏历史,藏族女性角色并非全然如此,在西藏早期历史上曾有一段时期,女性的地位是极高的,例如苏毗王国时期的母权社会。还有在1915 年的民国报刊《东方杂志》刊登的《西藏之女权》,也曾详细描述了当时的西藏女权。[20]也就说明,现实的藏族女性曾经被认为是具有智慧和力量的,甚至可以上升到讨论女性社会化的权利等问题。而关于藏传佛教中非现实的女性佛、菩萨,其数量较多,她们当中有些是重要的佛母或菩萨,也有女性护法④。在密乘戒律中也有规定:不能诋毁和不敬女性,是一切誓言的根本,为实践佛陀思想,将尊重女性和肯定女性价值写入戒律中。[21]这样看来,不论在社会文化还是宗教文化中,肯定女性价值以及尊重女性的这种理念是存在的,由此导致在艺术实践中对于藏族女性的界定并非具有某种刻板印象,反而是具有显著变化性的。从唐卡《藏民族起源图》中的故事,实质上可以得出:相较于藏族男性的慈悲、善良甚至神性,藏族女性的人格面具并未拘泥于神圣或魔鬼、邪恶或善良、弱小或强大,而是在不断的转换中,使藏族女性的人格面具更具复杂性与不确定性。

其实,在荣格的心理理论中,“女性”并非纯粹的女性,当然“男性”也并非纯粹的“男性”。在男性和女性的个体中,分别有对立的性别原型。男性中的“阿尼玛”原型,代表的就是男性中的“阴性”,即“女性”;女性中的“阿尼姆斯”原型,代表的就是女性中的“阳性”,即“男性”。可见,从心理分析角度来讲,男性与女性的内在特质有所重合,并不能严格区分开来。在藏传佛教有关“救度母”⑤的传说中,多光世界国王之女益西达瓦(本智月亮)公主曾对劝促她发愿祈祷来世获得男身的比丘说:“在此无有男士亦无女,无我无人亦无心意识。假名安立男女无意义,世间庸蠢而生妄分别。”她对“男身者易证菩提,女身能利益众生者甚少”的这种世俗观念极为痛斥,并且发誓“直至轮回未空之间,我将以女身来做救度众生之事”,因此,被大众尊称为救度母。藏传佛教中度母的故事有力地抨击了藏族社会性别的性别歧视观。[22]同时也说明,男性与女性不应从本质上分别,其二者之间的区分则只能是外在精神形象上的,而人格面具代表的就是其外在的精神形象,也会就此将男性与女性区分。《藏民族起源图》中罗刹女的女性形象是藏族女性人格面具的代表,一方面在群体意识中肯定女性对于创造生命的强大能力,将女性认为是丰饶多产的。同时,通过一些内容公开或隐晦地表达藏族群体对于女性的警惕与避忌。这看似是一个矛盾的共存关系,却也说明了藏族女性人格面具的特别性——富于变化,可以成为不同的角色以及具有不同的职能,就如一些学者认为,社会上对于女性所谓的“限定”,其实是源于女性为照顾家庭等繁杂事务所拖累,因此不适合长期从事绘制唐卡等心情平稳专注的工作。[23]这也说明了女性的社会角色与职能是多于男性的,其人格面具的表现主要取决于女性所处的角色,也就是说,藏族女性的人格面具更具有情境性。

(三)唐卡精神引导本能欲望

据“大昭寺志”记载,第一幅唐卡是吐蕃第三十三代赞普松赞干布用自己鼻血所绘制的白拉姆护法⑥画像,这也是在西藏较为流传的唐卡传说。由于西藏文化多来源于印度,因此,西藏唐卡被认为是印度宗教绘画pata⑦传入西藏的结果,也有研究认为,唐卡的发展基本上与汉唐至宋元中原汉地卷轴画的发展进程相适应,它是在蕃汉交往密切的敦煌,沿着佛教绘画的轨迹,由吐蕃旗幡画演变而形成的。[24]所以,不论是关于松赞干布的唐卡传说,还是印度宗教绘画或吐蕃旗幡画的起源,都无疑与宗教相关,藏族唐卡因此被形容为“画在棉布上能够卷起的宗教绘画”(Pratapoditya Pal,1990)。

藏族普信藏传佛教,藏传佛教认为,宇宙由无数的世界组成,而世界是由无数的“一小世界”组成,“一小世界”以须弥山(Sumeru)为中心,须弥山又被划分为欲界、色界以及无色界,分别代表只追求物质欲望、享受物质和精神的双重快乐以及纯精神的追求。在须弥山的藏族唐卡中,以三界构图法将其画面分别划分为上、中、下三部分:只追求物质欲望是为世界最低层次的欲界;追求物质和精神的双重满足是为世界中间层次的色界;放弃物质追求而执着于精神的境界则为世界最高层次的无色界。这表面看来是有关于在佛教世界三界的划分,实则关乎普遍存在于群体意识中的个体精神的三层次构建,即低层次的追求本能欲望,中层次的满足于现实需求,以及高层次的崇尚道德感。也就是说,藏族唐卡中须弥山所呈现的“世界”,不只是物质世界中的“世界”,还是精神世界中的“世界”,藏族唐卡中构建的世界隐喻了个体精神的层级。但二者也并非全然相同的观念:在三界之中,物质欲望与精神满足是在不同层次世界流转的动力,倡导放弃物质欲望,追求精神满足,从最低层次的欲界经由色界进入最高层次的无色界;而在个体精神中,则更为重视个体精神世界的层级建构,追求本能欲望虽位于个体精神的最低层次,是个体精神最原始的部分,但却是个体精神发展的基础,它应是其他更高层次追求的原始动力,是个体精神中最为重要的,也是群体意识建立的重要组成部分,藏族唐卡中强烈的精神性正是对其本能欲望进行引导。

例如,藏族的圣象唐卡,圣象唐卡之所以流传最为广泛,主要由于唐卡的功能性,早期藏民的游牧生活,虔诚的信徒无法定期到庙宇进行膜拜,所以,画有佛像的可以卷起的唐卡,即圣象唐卡,便成为牧民随身携带的庙宇,进行修行的观想与礼敬,经过开光(替佛开眼)程序后的唐卡,得到信奉者的供奉,从而庇护信奉者。在圣象唐卡中,以藏传佛教体系中的佛、菩萨以及在现实中获得尊崇地位的大成就者形象为绘制主题,主体位于画面中心,占据绝大部分的显著位置。传统的唐卡艺人会将唐卡的绘制当作修行或者一场庄重的宗教“仪式”,而绘制的唐卡在他们心中就是“佛”,他们便是“造佛者”,繁杂的制作材料与过程,充分体现对佛、菩萨的尊崇。圣像唐卡就其画面的基本意境而言形成了两大类:一类可以说是寂静像的“善”,以释迦牟尼、弥勒佛、文殊菩萨等为主,主要形象慈祥、安宁、宽厚、和蔼可亲;另一类可以说是忿怒像的“恐吓”,以密宗的本尊、护法为主,用极其夸张的手法进行描绘,造型狰狞恐怖、獠牙血口、怒目赤发等。即分别呈现了以“善”感化诱导,以“忿”震慑人心两种景象。[25]也有同时呈现寂静与忿怒两种形象的圣像,诸如绘有莲花生大师的唐卡常常伴有其八种包括忿怒状和寂静状的变相。

佛、菩萨的忿怒状抑或寂静状皆来自于他们的慈悲心,但分别以相对立的表象出现,主要是以极致的方式对人类精神予以引导,其目标指向人类精神的最隐蔽之处,即处于个体精神世界中以追求本能欲望的层级之中。在荣格集体无意识理论中,“阴影”就是人类精神中最黑暗、最深入的部分,比任何其他原型都更多地容纳人的最基本的动物性。它很可能是一切原型中最强大最危险的一个,是人身上所有最好和最坏的东西的发源地。[26]所以,“阴影”应以追求本能欲望为主,隐匿于个体精神的最底层,是个体最隐蔽、最原始的欲望,是引发个体的善行为或恶行为的根本动力。在群体意识表象中,佛、菩萨对人类精神影响最为关键的部分便是处于人类本能欲望的“阴影”。佛、菩萨以极端的忿怒抑或寂静,力求可以直抵人类精神的最深处,相当于佛、菩萨直面人类精神最原始的“阴影”,并施以感化或震慑。作为人类最具本能动物性的“阴影”,似乎神佛的忿怒状对其影响更为有效。通过对人类最深层次精神的影响,驱动自身其他更高层级的构建。

结 语

荣格相较于其他关注个体心理的心理学家来说,他的关注点更多是人类的或者是民族的。他曾试图去寻找不同族群人类的不同。荣格作为一位西方的心理学家,对东方精神有一定的认知,其本人也曾为德国著名汉学家卫礼贤所译的道家经典《太乙金华宗旨》著有长篇评述。因此,基于其集体无意识理论的群体意识提出,以及针对藏族唐卡艺术的研究具有一定的跨文化研究基础。

另外,荣格的集体无意识理论使我们意识到集体无意识的存在,能够理解人类心理的共发性与继承性,并且视之为深层次探索人类种系或民族心理的线索。“无意识”是荣格心理分析之源,被赋予更多蕴意,相较于“意识”更加广泛、持久与隐秘。但不容忽视的一点是,荣格对于集体无意识的阐述始终是内省式的,所以,集体无意识可以被认为是深层次探索人类或民族心理的隐形线索,也就是说,我们仅可以想象“集体无意识”,但若要真正研究它,仅有的想象并不能完成,更无法控制无意识的本身去接近它。因为,集体无意识在民族群体中引起心理反应与外显行为这一过程并非无意识,而是集体无意识意识化的表现,也恰好由于这一点,若要使荣格集体无意识浮现从而表象化,并将荣格集体无意识研究实践化,群体意识研究是可行且有价值的途径,其实,群体意识就是极具研究价值但又较为隐匿的集体无意识的意识化表现。本文正是通过藏族唐卡这一媒介,从其表象中探索群体意识,从群体意识追溯隐匿的集体无意识,最终揭示藏民族的深层次精神内涵。

注释:

①唐卡主要以绘画为主,但并不拘泥于绘画,还有以剪贴以及刺绣等手工方式制作的堆绣、垛绣等其他形式。

②2016 年西藏自治区标准化研究所和自治区文化厅共同承担的《唐卡分类》地方标准获批发布。

③蕃域北部主要指文部、申扎、班戈、那曲、索县等地。

④具体内容参见:李南.佛教密宗女性神佛[J].南亚研究,2007,(2):47-51,但这里并未直接沿用原文中“女神”的说法,而是以“佛”“菩萨”等名词加以说明,主要目的是将其区别于西方宗教的“神”。

⑤尊者圣救度母简称。形容以慈母般之悲心视一切众生为爱子,把众生从诸灾难怖畏中救度出来的佛母,是十方三世诸佛之事业母。

⑥白拉姆是藏传佛教主要的女护法(寂静型)。西藏传统节日之一“白拉姆节”即是为其设立。该节日源于白拉姆与大昭寺护法赤尊赞的一段凄美的爱情故事。据传因二人的爱情受到白拉姆的母亲班丹拉姆的阻挠,使得他们只能在每年的藏历十月二十五日隔着拉萨河相见,因此每年的这一天被设立成白拉姆节,俗称西藏的情人节。

⑦Pata 历史悠久,是绘在布帛上的用作宗教仪式、宣扬教义,为信徒积累善业功德的宗教画。