映汶高速公路地震次生灾害的防灾减灾技术

陈谋 李树鼎 殷强 王军

【摘要】文章通过对映秀至汶川高速公路沿线震后地质次生灾害的调查分析,介绍了设计与施工过程中有关防灾减灾的处治思路和采用的防护技术,总结了在极重灾区高速公路建设过程中的经验与体会。

【关键词】高速公路; 地震次生灾害; 防灾减灾技术

【中国分类号】U416.1+62【文献标志码】B

映汶高速公路位于四川省阿坝州汶川县境内,起于映秀,经银杏、桃关、草坡、绵虒、玉龙,止于汶川县南侧。映汶高速是国家西部开发省际公路通道兰州至云南磨憨公路的重要组成部分,是《四川省高速公路网布局规划》中成都至马尔康、成都至兰州高速公路的共用段。

“5·12”汶川特大地震诱发滑坡、泥石流、崩塌、飞石等次生地质灾害,给区域内人民群众生命财产和交通基础设施带来致命的毁坏。映秀至汶川沿线实际地震烈度达9~11度。本项目是灾后重建工程的重点项目,是极重灾区的“生命通道”工程。

1 沿线主要地震次生地质灾害[1]

由于受“5·12”汶川8.0级地震影响,岷江两岸(映汶高速公路工可线位)两侧各1.2 km范围共有灾害点213处。主要为滑坡与不稳定斜坡,崩塌区(危岩、落石、岩堆),泥石流,堰塞湖与河流冲蚀等。

(1)滑坡:路线走廊两侧共发育滑坡及不稳定斜坡69处,多数滑坡均已产生滑动,是该线路区影响较为严重的地质灾害类型。

(2)崩塌区(危岩、落石及崩滑体):测区崩塌分布较多,共发育崩塌84处;且崩塌、落石在施工期间发生较为频繁、影响较为严重。

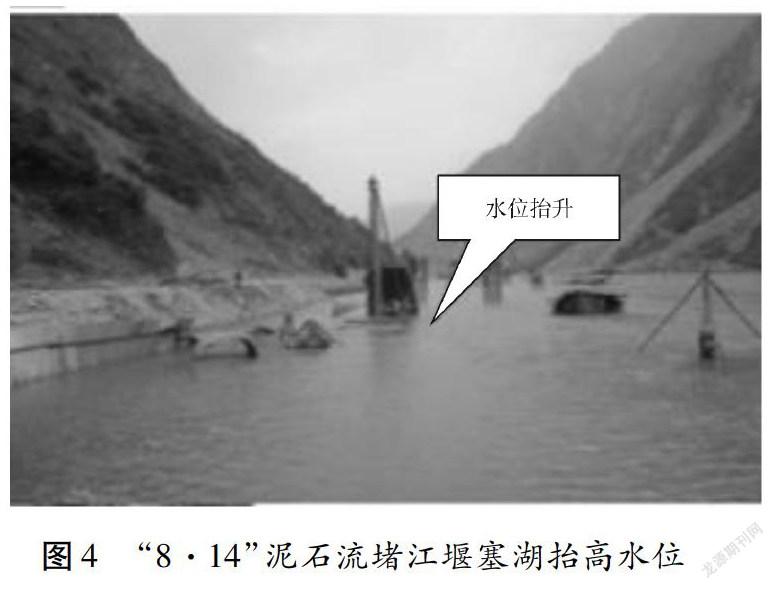

(3)泥石流:强震后的滑坡崩塌等为泥石流的形成提供了丰富的物质来源。沿线共发育泥石流沟38处。泥石流灾害震后几年影响最为严重的次生地质灾害类型。尤其是2010年“8·14”映秀特大山洪泥石流、2011年“7·03”高家沟泥石流灾害、2013年“7·10”山洪泥石流灾害,对沿线G213国道与在建的映汶高速公路均造成了重大破坏,影响到灾区人民的通行安全。

(4)堰塞湖与河流冲蚀:滑坡、崩塌与泥石流等于坡脚堆积,造成河道阻塞、水位上升而淹没公路;河道压缩致使湍急的水流冲毁路基等等诸多次生灾害,大型泥石流灾害引发的堰塞湖,更是淹没民房、公路,造成严重的二次破坏。

2 地震次生灾害的防灾减灾原则

2.1 公路震害调查与科研成果总结[1]

总结沿国道213线公路震害及次生地质灾害,结合震后专项科研成果,有如下认识:

(1)隧道抗震能力强。G213线映秀至汶川段全部7座隧道的实地调查,除部分隧道进出口有帽石脱落、崩塌岩体堵塞洞口等问题外,隧道洞身均完好。

(2)走廊沿线次生地质灾害发育情况岷江东岸明显弱于西岸,次生地质灾害分布有规律可循,通过路线选择可以基本做到绕避大型次生地质灾害,总体上适合映汶高速的修建。

2.2 防灾减灾设计原则[1][3]

结合现场地形地质条件复杂、路线走廊唯一的特点,决定了本项目工程设计与一般的公路工程设计应有很大的区别。映汶高速公路工程的防灾减灾工作应遵循以下原则:

(1)认真总结震后公路灾害调查与国内外重建的技术与经验,尊重自然、科学规划,确定合理可行的防灾减灾标准,强调“可知性、可治性、技术可靠性、经济合理性”。

(2)加强多部门联动,集中相关专业的技术力量参与地质灾害调查、评估和设计工作。

(3)国土部门震后启动了沿线多条大型泥石流沟谷的综合防治工程,路线布设与灾害防治措施应充分利用相关成果。工程弃渣应合理择地、综合处治,避免产生新的次生灾害。

(4)设计与建设过程中,按照动态设计思路,根据新的地质灾害情况,不断完善优化防护措施。

(5)将走廊内公路有机结合、建设综合应急保通体系。于高速公路、国道213线、便道等之间设置应急转换通道。

3 地震次生灾害的防灾减灾技术

3.1 路线防灾减灾技术

路线的选择是本项目防灾减灾工作的关键。映汶高速贯彻“安全选线”“地质选线”“避大治小”的原则进行选线。

(1)分段有针对性选线。① 映秀至草坡段。该段重点在于对次生地质灾害的避让,主要采取隧道群为主,集合桥梁多次换岸、绕避重大地质灾害;该段隧道比例达70.6 %,桥梁比例达17.3 %。② 草坡至止点。该段为U形河谷,地形相对宽缓,“5·12”地震次生灾害较小,但受茂汶主断裂及分支断裂影响较大;设计的重点在于合理避开断层,减小与沿线规划的干扰。

(2)隧道轴线选择:重点在于选择安全性好、综合处治难度小的隧道洞口。

(3)桥位选择:震害调查表明,垮塌的桥梁中绝大多数是由地震次生灾害造成的。桥位选择工程场地条件好、次生灾害不严重的位置作为桥址。草坡至汶川段桥位尽可能避开活动断层,无法避开时以大交角跨越。

线位经过多次比较与优化后,对路线有影响的地质灾害减少,有影响的崩塌区有23处、泥石流沟共10处、小型滑坡体有2处,均可通过工程措施治理。

3.2 路基斜坡的防灾减灾措施

路基具有易修复、易保通等特点,但受斜坡上的次生灾害影响严重,需要采取相应的防护措施。映汶高速路基斜坡次生灾害防护措施如下:

(1) 对于存在卸荷裂隙、必须开挖的高陡岩质边坡,设置框架锚杆与抗震锚索措施加强坡面防护。

(2)对于存在卸荷裂隙、存在危岩与落石危害的高陡岩质边坡,采用清除危岩、悬石,危岩区设置主动网、加固锚杆等主动防护措施。

(3)沿线有个别原稳定堆积体填方或接長明洞后存在滑动的情况,采取增设抗滑桩或抗滑挡墙等支挡措施,确保结构物与坡体稳定。

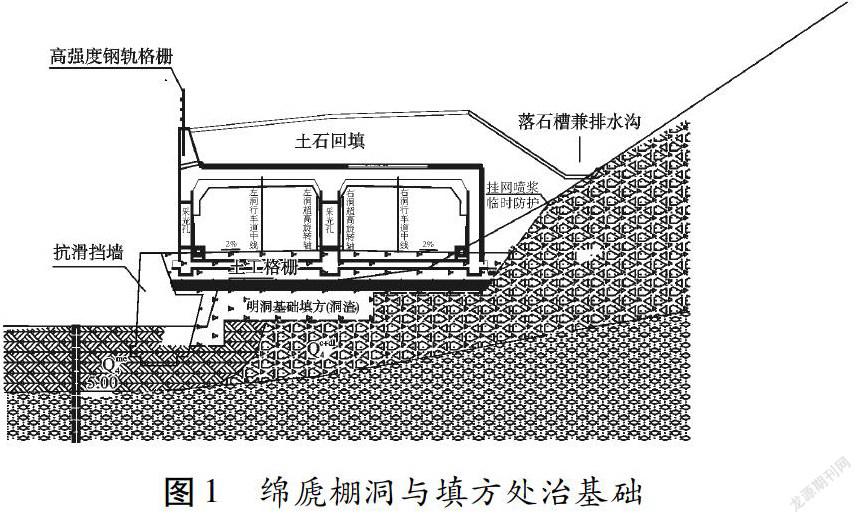

(4)崩塌落石是工程建设中发生频率大、威胁大、处治难度大的灾害。根据对崩塌落石危害程度的分析与风险评估,采用对应的防灾减灾措施,以控制残余风险在合理范围之内。由地震形成的崩塌岩堆体范围不大且距离路线较近时,可于线外设置拦石墙,然后对坡体恢复绿化;当易崩塌、碎落的边坡坡脚距路基边沟较远时,在边沟外侧设置拦石墙,并与自然坡形成落石槽。对高陡边坡坡面仍堆积大量松散堆积体,危岩分布广,经常产生崩塌、落石路段,首先考虑绕避,不能绕避的采用柔性防护(主动网、被动网、引导型防护网等)、钢轨格栅、棚洞等进行防护。如绵虒镇过境段,由于受绵虒规划影响,路线傍山布设,而内侧山体为孟家槽崩塌区,设计于坡脚采用在填方路基上设置连拱矩形明洞方式通过(图1)。福堂隧道出口存在高位崩塌与泥石流灾害,采用充分利用洞渣填方形成平台,再延长隧道明洞,将桥隧相连,尽可能减少灾害对桥梁结构物的影响。

3.3 沿河岸坡与水位抬升段的防灾减灾措施

震后几年来,历次大型泥石流均堵塞岷江、形成堰塞湖灾害;而大量的松散物质逐渐堆积坡脚,淤积河床,造成水位上升,其抬升速度与趋势也是超乎以往认识的。岷江在洪水期正变得越来越可怕,给两岸的民房、公路,都造成严重的破坏。

3.3.1 岸坡防冲蚀防护措施

(1)在河道较宽阔与顺直段落,对路线范围内临河岸坡采用设置防冲护脚与实体护坡防护。

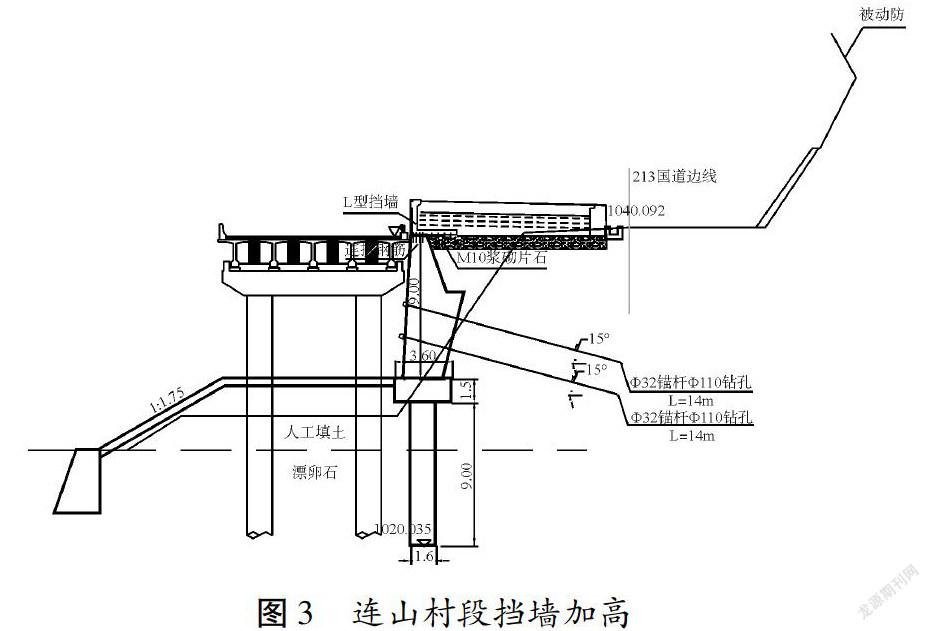

(2)狭窄路段的临河路基,一般均设置浸水路肩墙或路堤墙,挡墙基础置于冲刷线以下1.0 m位置处,基础开挖困难段落,采用桩基承台基础处理(图3)。

3.3.2 受河床抬升与堰塞湖影响的连山村段防灾措施

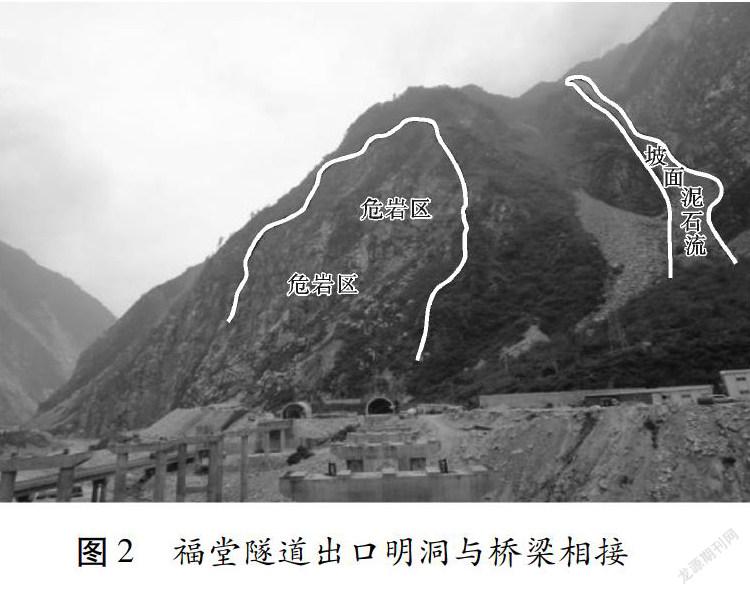

2010年“8·14”泥石流灾害期间,幸福购泥石流堵塞岷江,形成堰塞湖,淹没上游连山村段桥梁与路基施工场地。连山村段河床多年淤积,加之2011年“7·03”泥石流灾害期间、上游高家沟泥石流大量物质淤积,该段河床抬升严重,达4~5.5 m,形成洪水接近在建的连山村特大桥梁体(图4)。

(1)泥石流堆积体、边坡崩塌体淤塞河道、压缩河床是造成水位上涨、冲蚀破坏的主要原因。设计对部分重点段落采用了枯水季节清除壅塞河道堵塞体,提高河道过流能力。并协调水利部门、建议其加大对该段河道疏浚工作。

(2)抬升幸福沟至连山村段路线纵坡3 m,在已建桥梁承台上加高桥梁,对原有路基结构物进行加高(图3)。

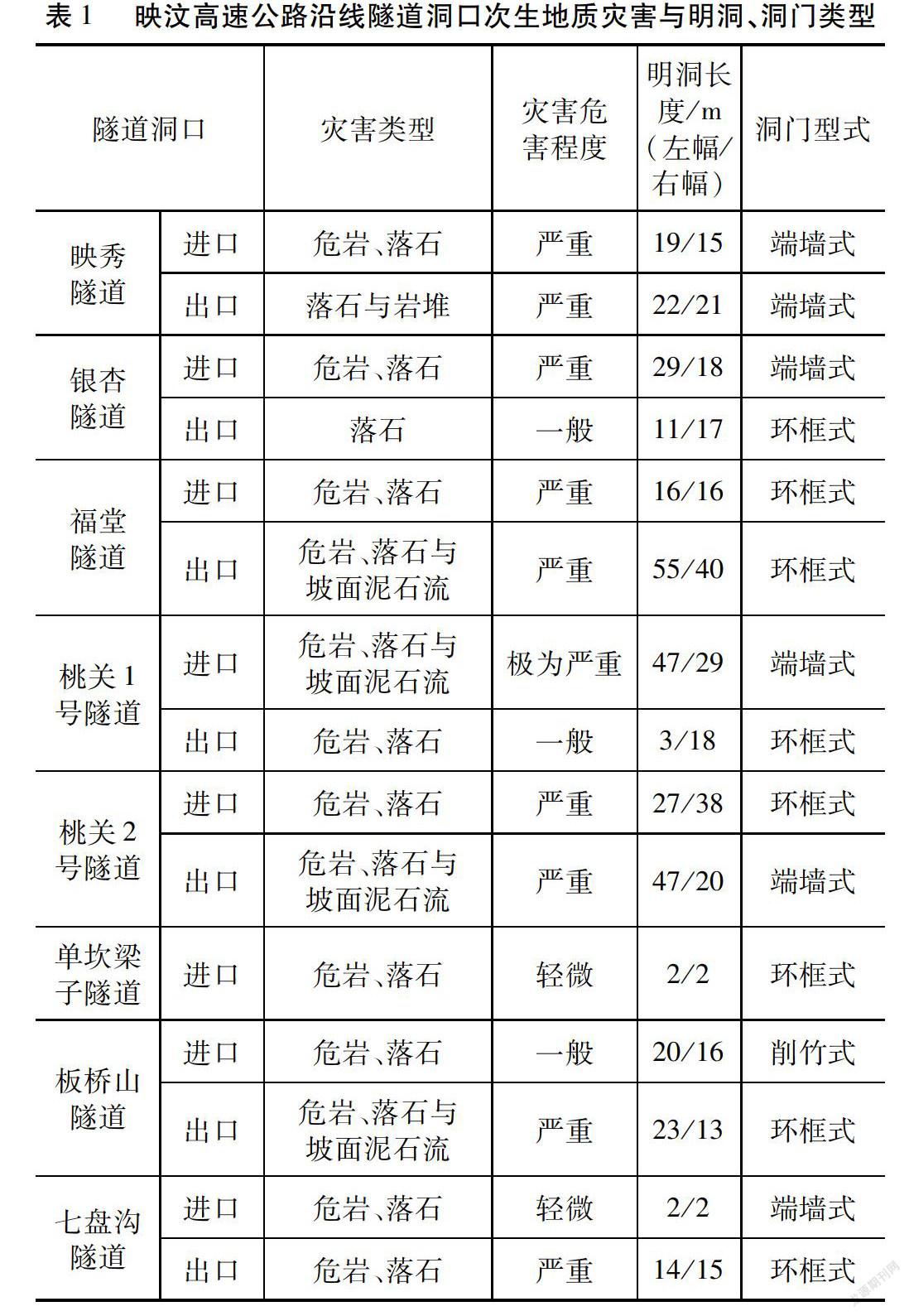

3.4 隧道洞口的防灾减灾措施

虽然在路线选择上已尽可能综合选取安全性好的隧道洞口位置,但由于本项目地质极重灾区,主线的8个隧道,16个洞口中几乎都存在不同程度的次生地质灾害,主要灾害为危岩落石与崩塌岩堆,个别存在小型坡面泥石流(表1)。

3.4.1 洞口上方危岩与落石的防护措施

洞口上方危岩主要对施工期间施工安全与后期运行安全造成危害。根据本项目洞口上方危岩分布高度与发育情况、结合处治难度与工程造价,主要采取主动防护与被动防护相结合的处治方式。

(1)首先对洞顶可实施范围的危岩与悬石进行清除。

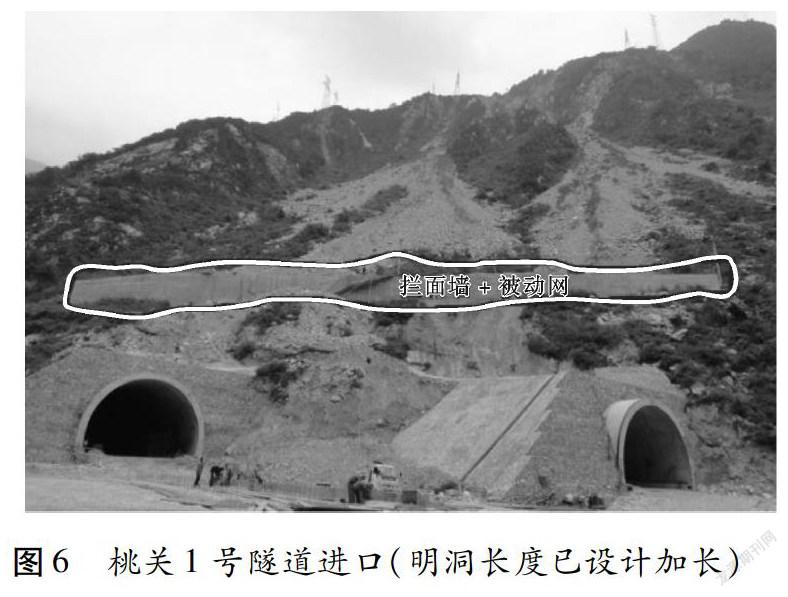

(2)对主要危岩区采用主动网或挂网喷浆等主动防护,在斜坡上设置多重被动网进行被动防护;落石严重且有条件洞口斜坡上设置拦石墙,与被动网结合,组成较强的拦挡体系。确保项目施工与运营期间安全(图5、图6)。

(3)存在危岩与落石灾害的洞口均加长隧道明洞,明洞回填缓冲层等可靠有效的安全措施,保证运营安全。

(4)为防洞顶落石,洞门多采用环框式洞门,部分洞口地形偏压严重的采用单压明洞或者单压半明洞(反压回填后暗挖)通过。

3.4.2 隧道洞口段坡面泥石流处治措施

部分隧道位于地震崩塌的岩堆中,上方为崩坡积斜坡。在雨季,由于山高坡陡,汇水面积大、水流急,洞口上方极易形成坡面泥石流。尤其是桃关1号隧道进口段坡面泥石流几乎年年发生,多则上千方,少则几百方,对洞口危害极大。现有拦石墙后已经堆满落石与泥石流堆积物。

与路线大角度相交的泥石流,设计主要采用加长隧道明洞,两幅之间全部用片石圬工等回填成M”型,加强对小型泥石流的缓冲淤积作用与路线洞体的抗冲作用,较大泥石流则保证其能顺利通过洞身。与路线平行或小角度相交的泥石流,设计主要采用加长隧道明洞,路线外侧设置拦挡坝,加强对泥石流的拦挡与引流排导作用,确保路线运行安全。

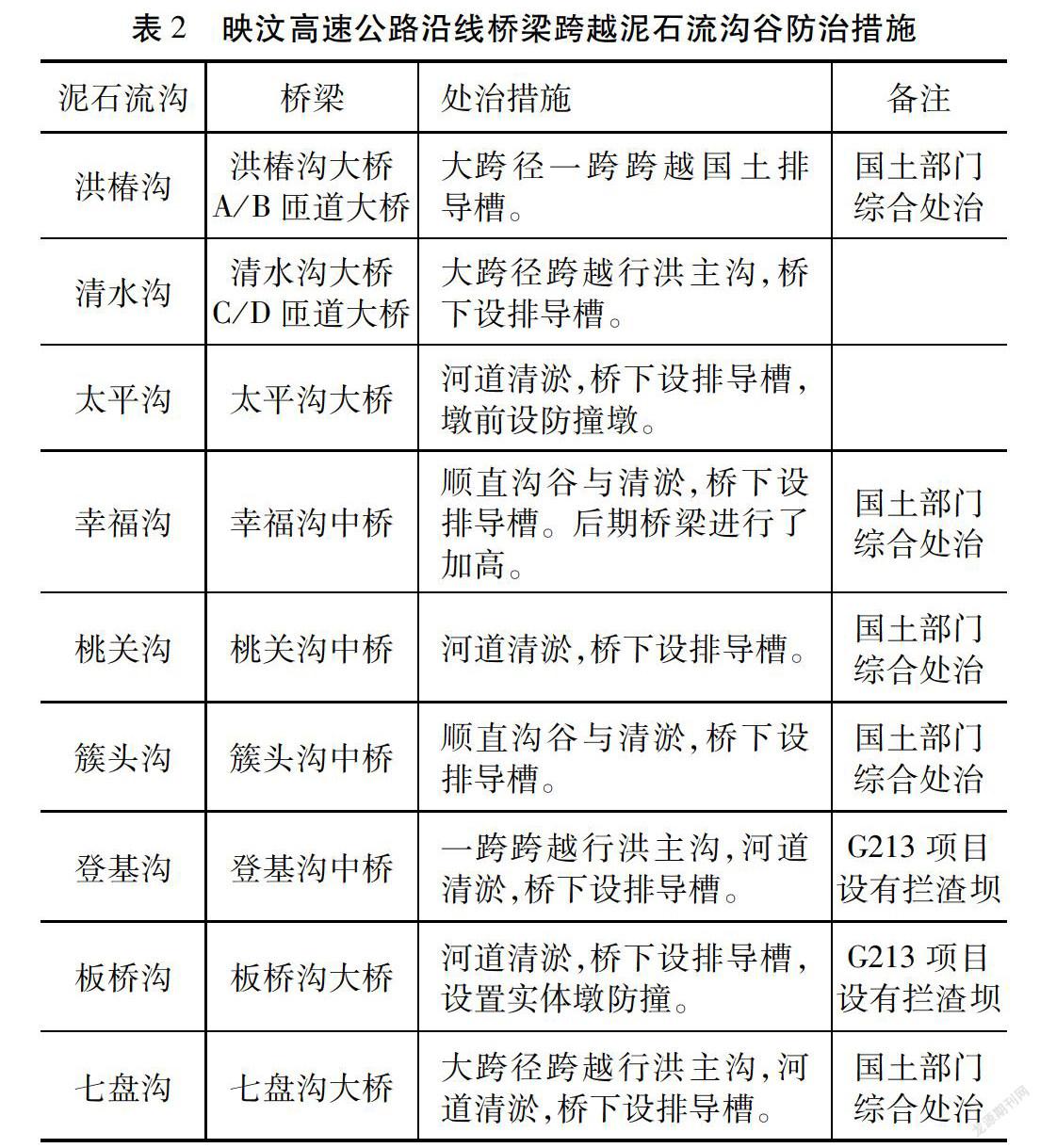

3.5 桥梁的防灾减灾措施

沿线桥梁均设置在岷江河谷,映秀至草坡段河谷较为狭窄,地质灾害分布密度大,桥梁受地震次生地质灾害影响较大。主要地震次生灾害为泥石流、危岩落石、堰塞湖和河流石块冲击墩柱等(表2)。

3.5.1 桥梁通过泥石流沟谷防护措施

(1)桥梁跨越泥石流沟谷时,尽可能采用高桥位,确保桥下净空,桥下设置排导槽,保证桥梁行洪断面。

(2)桥梁跨径宁大勿小;桥台尽量采用重力式桥台。如映秀互通段均采用一孔50 m桥跨越洪椿沟(曾发生8·14映秀特大泥石流)。沟中必须设墩时,应设置防撞墩。

3.5.2 桥位段危岩落石防护

按照路基斜坡防灾措施,加强对桥位上方危岩与落石的防护等级,若飞石威胁桥面,采用于桥上设置轻型钢棚洞;若斜坡滚石威胁桥墩,主要缓台设置被动网或拦石墙、墩前设置防撞墩等防护措施。

3.5.3 墩柱防撞防护

震后大量块碎石淤积河道,河道压缩致使水流湍急,夹杂块石对桥梁墩柱形成较大威胁。设计采用设置钢护筒等措施进行防护。

4 结论

“5·12”汶川大地震对公路的损害是前所未有的,特大地震一年后在极重灾区进行高速公路建设也是无任何现成经验可借鉴,目前映汶高速主体工程已建成通车。通过该项目,总结山区高速公路防灾减灾处治思路与效果,有以下几点体会:

(1)省政府建立了部门协调联动机制,统一规划,分工负责,落实公路重大灾害防治工作。项目勘设与实施过程中,地方政府与国土部门、水利部门等部门积极参与,提供了强有力的支持。

(2)设计采用了大量的防灾减灾措施;但由于地质环境差、余震与次生灾害仍可能会发生;需要我们根据新的地质灾害情况,按照动态设计思路,不断完善优化防护措施。

(3)震后极重灾区进行大规模建设,设计时应具有一定的超前意识。尤其是充分考虑到震后岷江河床淤积引起水位升高问题与地震次生灾害的多发性、严重性。总体设计与防灾减灾设计应充分考虑到路线安全性、整体抗灾能力水平、施工与运行期全过程的防灾减灾成本等。

(4)公路与国土部门有关泥石流防治标准不一致。均过于强调降雨概率,较少考虑灾害影响分级。如映秀洪椿沟泥石流处治,国土部门正常防治标准为25年一遇降雨水平,实际提高至50年一遇水平,处治工程投资巨大。而高速公路采用大桥跨越泥石流则要求满足100年一遇水平;显然对于震后极重灾区该防护水平实施困难。

(5)被动防护网目前在工程中有广泛的应用,但架立钢架在冲击力作用下,极易首先发生弯折变形而倒塌,失去防护效果。

(6)隧道可以有效的绕避灾害;接长明洞、结合回填实体保护层或土石缓冲层,可以有效抵抗斜坡坡面泥石流、崩塌与落石灾害。

(7)映汶高速公路处于汶川地震极重灾区,次生灾害频发,严重影响施工安全。项目业主积极推广“一法三卡”工作,对所有作业点安全状况的预评估,布置充足的瞭望哨,严格按照设计要求的工顺施工,采取了详实的施工安全措施、制定了应急预案,并多次组织安全措施的演练。以上措施在施工过程中,取得了可喜的效果。

参考文献

[1] 四川省交通运输厅公路规范勘察设计研究院. 映秀至汶川高速公路施工图设计文件[R]. 2009.

[2] 四川省交通运输厅公路规范勘察设计研究院. 映秀至汶川高速公路地质灾害风险评估报告[R]. 2012.

[3] 杨昌凤、李树鼎,等. 映秀~汶川高速公路设计中的关键技术对策[J]. 公路, 2013(5)

[4] 交通部第二勘察设计研究院. 公路设计手册《路基》[M]. 2版. 人民交通出版社, 2004.

[5] 中華人民共和国交通运输部2008年第25号公告. 汶川地震灾后恢复重建技术指南[S].2008.8.

[6] JTG D30-2015 公路路基设计规范[S].