非人灵长类帕金森模型的研究进展

刘永芳吴正存马开利

(1.中国医学科学院&北京协和医学院,医学生物学研究所,昆明 650118;2.中国医学科学院&北京协和医学院,医学灵长类研究中心&神经科学中心,北京 100005)

帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是帕金森氏综合征广泛运动障碍中最常见的形式,以步态不稳、肌肉僵直、运动迟缓、静止性震颤为特征。新的诊断标准将姿势不稳排除在外。目前,全球PD患病人数超过六百万,65岁以上人群发病率大约为1.5%[1],中国占全球发病人数的一半。据统计,随着人口老龄化,截至2030年,全球50岁以上发病率将会增加一倍[2]。已有研究表明,PD的病理改变主要是中脑黑质多巴胺能神经元的进行性丢失、纹状体多巴胺神经递质的减少以及α突触核蛋白包涵体的形成。临床上,PD患者确诊时已经是疾病的中晚期,丢失了50%~60%多巴胺能神经元和60%~70%的多巴胺能神经递质,大多出现运动症状,晚期伴有疼痛和抑郁,严重影响患者的生活质量。而疾病早期,多数患者会出现便秘、嗅觉障碍、睡眠障碍等非运动症状[3]。在确诊之前,这些非运动症状往往并不会和PD联系起来。目前,PD的治疗药物以多巴胺前体药物左旋多巴和多巴胺受体激动剂为主,但随着服用时间的延长,这些药物的疗效会逐渐减弱,并会引起药物引发的震颤[4]。近些年来,非侵入性的深部脑刺激疗法取得了良好的效果,可以缓解患者的疼痛,干细胞疗法也开始走向临床。但这些治疗手段的发现和评价都离不开动物模型的建立,一个最接近临床PD患者发病过程和病理变化的动物模型将有利于PD的发病机制、诊断、治疗方法以及药物筛选的研究。

啮齿动物已经广泛用于建立PD模型,而非脊椎动物,如果蝇、线虫、斑马鱼,由于其神经元数量少,便于操作,可进行药物高通量筛选,也常用于PD模型的建立。非人灵长类(non-human primate,NHP),在进化上与人类关系更近,大小、行为、生理、生化、免疫功能方面与人类更相似,更适合用于模拟人类疾病模型。最常用来建立PD模型的NHP有狨猴和猕猴。猴子具有一定的学习、认知、情绪、社交能力[5]。这使得相比较于啮齿动物和猪,猴子更便于测试精细运动和非运动症状。猴脑和人脑的高度相似使得能用磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)和正电子发射计算机断层显像(positron emission tomography,PCT)对大脑结构和功能进行非侵入性高分辨率成像。这些证据均表明NHP是更适合研究PD的动物,因此,本文通过总结和阐明PD的NHP模型研究现状,为基于NHP的PD模型的药物评价及机制研究提供参考和依据。

1 神经毒素诱导模型

1.1 MPTP模型

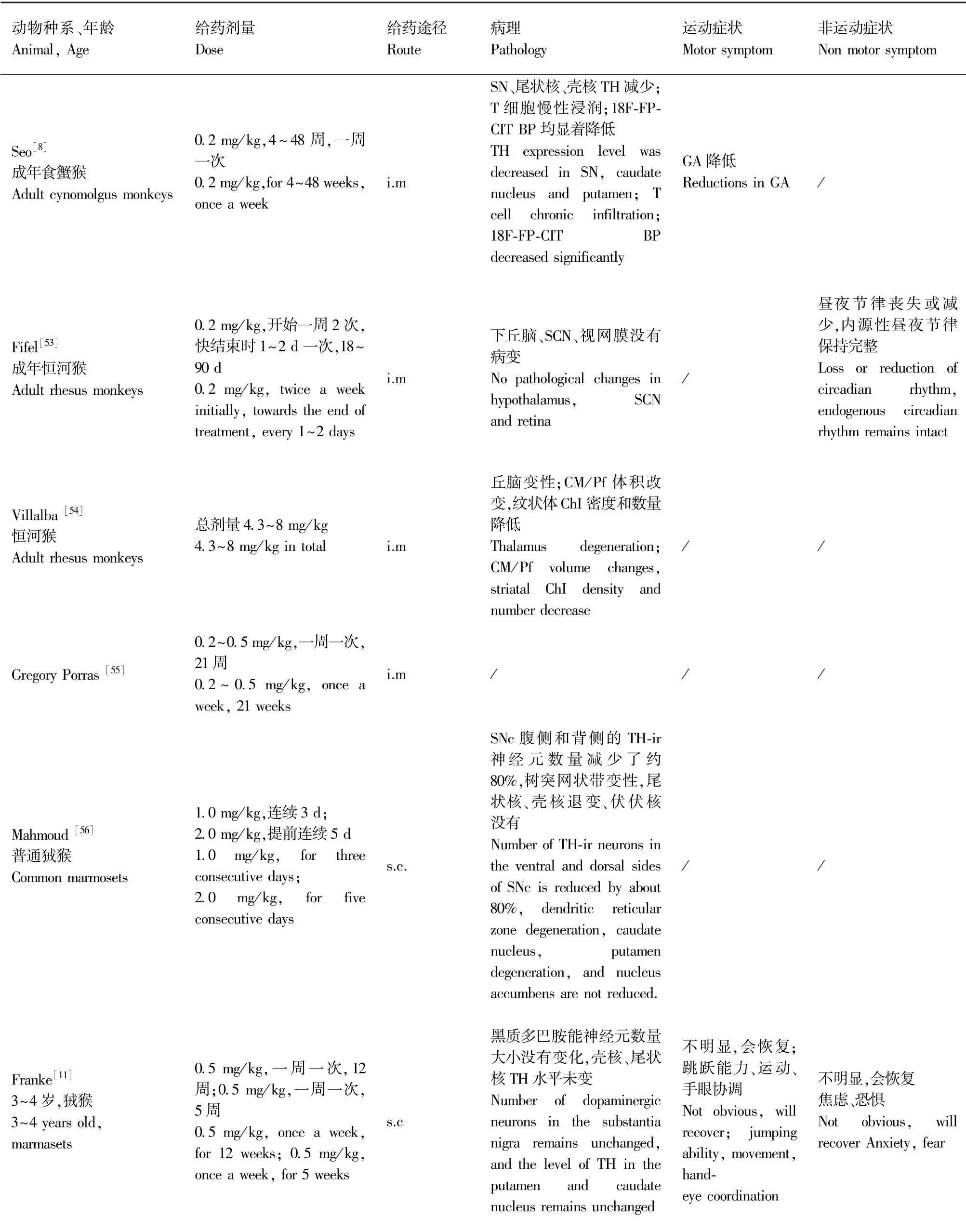

MPTP,全称1-甲基-4苯基-1,2,3,6-四氢吡啶,其可通过血脑屏障,被胶质细胞膜上的单胺氧化酶B(monoamine oxidase B,MAO-B)代谢为1-甲基-4-苯基吡啶离子(1-methyl-4-phenylpyridine ion,MPP+),后者可由多巴胺转运体(dopamine transporter,DAT)转运至细胞内,与线粒体复合物Ⅰ结合,损伤氧化呼吸链,选择性损伤多巴胺能神经元[6]。因此,MPTP是最常用的制备PD模型的神经毒素。不同猕猴物种对MPTP的敏感性不同,同一物种间不同猴子个体敏感性也有差异。食蟹猴和恒河猴同属于猕猴。食蟹猴对MPTP的敏感性强于恒河猴[7]。Potts等[7]通过回顾108只猕猴静脉注射MPTP的方案,给出建议:①单次MPTP注射后,3~8周内运动障碍会自发恢复,因此建议最后一次MPTP注射后,至少8周内每周进行一次症状评估;②多次低剂量注射MPTP,可以减少并发症的发生;③可根据动物的行为学调整MPTP剂量,直到出现“明显运动障碍”为止。在静脉注射MPTP的方案中,猴子虽能保持相对稳定的症状,但仍然不能模拟PD慢性发生的过程。Seo等[8]在此基础上作了改进,建立起一个稳定的慢性NHP帕金森模型:一周两次小剂量(0.2 mg/kg),左股骨区肌肉注射给药,给药48周后,模型猴的纹状体和黑质TH阳性神经元明显丢失,同时还发现模型猴中的T淋巴细胞慢性浸润到了脑部。类似的,Masilamoni等[9]采用慢性MPTP给药方案(0.2~0.5 mg/kg,肌肉注射,一周一次,持续21周),在猴子模型中重现了PD病人大脑中多巴胺能神经元退变的模式。另有团队采用前17周每周一次肌肉注射给予0.2 mg/kg剂量的MPTP,后4周调整为0.5 mg/kg的给药方案,也建立出了稳定的猕猴帕金森模型[10]。慢性给药方案中,模型猴中脑腹侧神经元丢失多于背侧,而急性方案中腹侧和背侧丢失情况差不多。颈静脉注射所需要的MPTP剂量一般会比皮下给药的剂量要小。一周一次0.5 mg/kg MPTP皮下注射狨猴,总剂量2.5 mg/kg和6 mg/kg时,并未发现脑部明显的病理变化,行为学也不明显并且还发生恢复[11-12]。皮下连续给予MPTP,似乎能有更好的PD症状和病理表现。采用连续3 d分别2 mg/kg、2 mg/kg、1 mg/kg皮下注射的给药方法,模型猴的左右两侧大脑损伤程度不一致,行为学特征持续了1年以上[13]。

老年猴通常比青年猴更易感。老年恒河猴单侧给予MPTP,可诱导出中度帕金森症状。5~9岁恒河猴所需要的MPTP剂量是20~23岁猴的三倍[14]。普遍认为,老年动物可能更能模拟PD病人的实际情况,但也存在不同看法。Shi等[15]发现给老年恒河猴0.2 mg/kg剂量肌肉注射MPTP,第1次连续注射15 d,间隔8周后,第2次连续注射30 d,期间模型猴病情变化不可控,于是采用青年恒河猴分两段给予MPTP:肌注+静脉注射,呈现了稳定的运动和非运动症状[16]。以往的MPTP模型研究中,大多检测到猴子脑中有α突触核蛋白(αsynuclein,α-syn)沉积,但没有发现磷酸化的α-syn聚集体。但近几年有研究者将MPTP给予恒河猴后,发现可产生p-α-syn和路易病理,但无法重现特发性PD尾状核-壳核渐变的特征[17]。NHP的MPTP模型总结见表1。

表1 非人灵长类MPTP模型总结Table 1 Summary of MPTP NHP model

1.2 6-OHDA模型

6-OHDA,中文名称6-羟多巴胺,是一种多巴胺(dopamine,DA)类似物,可竞争性抑制DAT对DA的摄取,进入细胞后可抑制线粒体复合物Ⅰ和线粒体复合物Ⅳ的活性。6-OHDA不能通过血脑屏障,一般需要进行脑立体定位注射。对猴脑要进行多点注射,以保证药物的均匀分布和减少自发恢复的发生。DA神经递质的丢失、行为学的改变与6-OHDA剂量呈正相关性。关于6-OHDA关注的一个问题是注射部位的选择。研究人员将180~216 μg的6-OHDA多点注射到狨猴的皮层和尾状核进行比较,发现二者引起注意力发展方向不同[18]。单侧注射到狨猴纹状体内,5月后病变侧DA能神经元丢失46%,运动功能和感觉功能出现异常[19];注射到黑质,能引起多巴胺能神经元丢失80%,非多巴胺能神经元丢失77%,猴子出现姿势改变,记忆障碍[20]。有人认为,单侧模型并不能完全模拟PD的症状。2004年,Milton等[21]发现左侧注射的PD模型猴子表现出空间和运动症状的单方面缺陷,而双侧注射的PD模型可能表现出双侧的精神障碍。2015年,Santana等[22]分两个阶段对狨猴内侧前脑束5个位点进行脑立体定位注射6-OHDA,总剂量为120 μg,发现产生了持续的帕金森症状。另外研究采用静脉注射的给药方式,以50 mg/kg剂量全身应用6-OHDA,引起了心脏交感神经去支配[23]、炎症、氧化应激、PPARγ激活[24]、近端结肠儿茶酚胺损失[25]。

2 转基因模型

目前已有的PD转基因模型主要基于α突触核蛋白野生型及其A53 T突变型(第53位氨基酸由丙氨酸突变为苏氨酸)。同时,利用病毒载体局部或全身过表达制作转基因动物的方式,因方便、快捷而受到科研人员的青睐,并且,有效病毒载体递呈系统及高效的递送方式的选择是转基因动物成功的关键。

2.1 递呈系统的选择

目前,常用的转基因制备的病毒载体有腺相关病毒(adeno-associated viral vector,AAV)和慢病毒(lentivirus,LV)。

2.1.1 AAV病毒系统

AAV是单链DNA病毒,包装容量大约4.7 kb,对外源基因的表达能力中等。因其不整合到宿主基因组中,因此目的基因可能在宿主传代的过程中丢失。目前共发现12种血清型(AAV1-AAV12),不同血清型对组织的特异性不同。神经领域使用较多的血清型有2、5、8、9型。AAV2型主要针对神经系统;AAV5型针对肺、眼、神经系统;AAV8型针对肝、肌肉、眼、神经系统;AAV9型针对肺、肝、肌肉、心脏和神经系统,且AAV9型在NHP脑部轴突中可以进行双向运输[26]。运用失去复制能力的AAV假病毒已成为趋势,尤其是以2型为核心,其他型为衣壳蛋白的血清型病毒。Allocca等[27]发现AAV2/5型载体可容纳的基因组可扩大到8.9 kb。Gerits团队比较了不同血清型和不同启动子下报告基因在恒河猴新皮层的转导效率,发现钙调蛋白激酶II(CaMKIIα0.4)启动子下,病毒的传播效率为:rAAV2/5>>rAAV2/7>rAAV2/8>rAAV2/9>>rAAV2/1,转导细胞的比例为:rAAV2/1>rAAV2/5>rAAV2/7=rAAV2/9>rAAV2/8[28]。与啮齿动物不同,通用巨细胞病毒(cytomegalovirus,CMV)启动子在恒河猴脑中效果最差。而另一研究组给6只猕猴右壳核和同侧内囊注入相同剂量的病毒,发现rAAV2/1、rAAV2/2和rAAV2/5在大脑中的总体扩散没有显著差异。而在大脑和远端神经元结构(脊髓和周围神经)中,rAAV2/1和rAAV2/5在每个细胞中的载体拷贝数高于rAAV2/2[29]。利用AAV2/9递送基因发现,无论动物年龄,转导的最主要的细胞类型都是星形胶质细胞和小胶质细胞。据此,综合考量与实际案例来看[30-32],目前,AAV2/5型和AAV2/9型可能更适合作为PD造模的血清型,AAV2/1也可作为参考。

2.1.2 LV病毒

LV是一种由人免疫缺陷病毒改造而来的单链RNA病毒,包装容量<9 kb,能随机整合在宿主基因组中。2001年,美国科学家将灭活的慢病毒注射进猕猴体外受精的胚泡中,制备了第一只携带绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)的转基因猴“安迪”,但绿色荧光蛋白基因并不在其生殖细胞中表达[33]。2008年,Yang等[34]在4~8细胞期的胚胎中注射携带亨廷顿基因的高滴度的慢病毒,第一个亨廷顿恒河猴模型诞生,但至此,尚未证明基因能向后代传递。2009年,日本科学家将灭活的5.6×109~5.6×1011/mL滴度的EGFP-慢病毒注射到狨猴最早时期的胚胎中,EGFP在狨猴后代中多个器官中表达,实现了种系的传递[35]。

2.2 递送方式

2.2.1 局部注射

在NHP中,脑立体定位普遍针对黑质和纹状体,而未见有报道直接采用脑室注射。2003年,Kirik等[30]率先用AAV2型载体通过脑立体定位注射的方式向黑质内递送野生型及A53T突变型的αsyn,16周后发现A53T突变引起30%~60%的黑质多巴胺能神经元丢失,存活的黑质神经元细胞中90%~95%的细胞有阳性α-syn包涵体。利用rAAV2/5型载体在成年猴腹侧中脑中表达人野生型α-syn,然而神经变性仅局限于尾状核多巴胺能神经纤维[31],并且他们还证实过表达人A53T能导致黑质多巴胺能细胞死亡[36]。这证明A53T毒性强于野生型α-syn。Koprich等[32]利用AAV2/1型载体让黑质内过表达α-syn A53T突变体发现病毒滴度为1.7×1012时没有显著性的病理变化;而当滴度达到5.1×1012时黑质多巴胺能神经元减少50%,纹状体多巴胺减少60%,且病毒表达持续至少4个月。这些证据表明,成年猴脑立体定位注射AAV载体可以实现局部的目的基因表达,并能表现出一定的相关表型,且可通过调整病毒滴度来控制目的基因的表达量。

除了脑立体定位外,为了探究α-syn从肠道逆行传播到大脑的假说,Manfredsson等[37]将AAV2/5-CBA-α-syn注射到结肠和胃,发现肠神经系统明显的α-syn病理,但猴子脑中并没有任何病理出现。

2.2.2 全身给药

(1)成体全身给药

为了提高转导效率,近几年开始不断尝试宫内感染、出生后进行静脉注射或鞘内给药。2003年,Garrett等[38]将rAAV2-GFP注射进羊膜囊,72 h后开始表达和分泌GFP,并且维持了1年以上。rAAV2/9静脉注射能通过血脑屏障,并长期表达。猕猴围生期后期,研究人员将scAAV9-CMV-eGFP通过脐静脉注射进两只猕猴胎儿,病毒转导到了中枢和外周神经系统[39]。同时,给P1、P30、P90、3岁的食蟹猴静脉注射rAAV2/9-GFP,发现成年猴子比年轻猴子转导效率低[40]。这些数据表明,幼年比成年神经元更容易受到病毒感染。AAV9型病毒鞘内给药也可以实现基因的持续表达,长达4年[41]。

(2)卵母细胞或胚胎时期注射

相比于胎儿或新生儿,更早的时间点还可以选择卵母细胞或胚胎前期。Niu等[42]以109/mL滴度的人A53T突变型慢病毒递送至MⅡ期恒河猴卵母细胞,之后进行体外受精(in vitrofertilization,IVF)和胚胎植入,成功制作6只A53T转基因猴,进一步检测证实A53T突变基因在全身器官中表达,并出现了年龄相关的认知缺陷和焦虑,并且A53T突变的猴脑比鼠脑具有更广泛的神经变性。其中,值得注意的是,注射时机的选择对转基因猴组织表达的广泛性具有重要的作用。2016年,Seita团队用带人类巨细胞病毒即刻早期增强子和鸡β肌动蛋白启动子的GFP慢病毒表达载体注射食蟹猴,产生了全身表达GFP的转基因猴[43],但发现向受精前的成熟卵母细胞注射LV表达系统,可在组织中实现均匀的GFP表达,而向受精卵中注射病毒则产生镶嵌表达的转基因猴。2017年,Tomioka团队报道,他们使用四环素诱导的慢病毒载体表达系统产生了新型的转基因猴[44]。

3 基因编辑技术

基因编辑技术,如锌指核酸酶(zinc-finger nucleases,ZFN)、转录激活因子样效应物核酸酶(transcription activator-like effector nucleases,TALENS)、成簇的规则间隔的短回文重复序列(clustered regularly interspersed short palindromic repeats,CRISPR),可以实现定点编辑。ZFN是第一个可编程的核酸酶。1996年,有报道将模块锌指蛋白(zinc finger protein,ZFP)与Fokl限制酶非特异切割域融合,ZFN由此产生。Folk核酸酶必须二聚体才具有切割功能。ZFP由包含结合锌原子的半胱氨酸和组氨酸对的30个氨基酸残基组成,即ZF基序,每个ZF基序识别3~4 bp的序列,通过将α螺旋插入DNA大沟来与DNA结合。与ZFN类似,将来源于植物病原体的TAL效应子模块融合到Folk切割域上,称作TALENS。TALENS制作核酸酶的方式更简单。CRISPR/Cas是细菌免疫系统的一部分,这个技术被分为两部分:单个指导RNA(single guide RNA,sgRNA)和一个Cas核酸内切酶。最常用的Cas核酸内切酶是Cas 9。ZFN成本高,效率低;TALENS效率高、脱靶率低、构建周期短;Cas 9效率是TALENS的5倍,实际操作更简单。

目前,这几种技术在哺乳动物中都有一定的应用,但在帕金森猴中的应用仍极为有限。近几年,日本科学家Coghlan等[45]通过基因组编辑技术突变了狨猴的SNCA基因,产生了第一只帕金森狨猴模型,狨猴在第一年出现睡眠障碍,第二年脑干出现路易病理,第三年发生震颤。2019年,国内学者杨伟莉等[46]使用CRIPSR Cas9技术生成了第一只PINK1敲除猴,其皮层、纹状体、黑质出现显著神经元退性。基因编辑有着强大的应用前景,但基因编辑技术难度高,仍存在脱靶、镶嵌表达模式、低同源重组的缺点,仍面临要攻关很多问题。

4 PFF模型/LB模型

路易小体(Lewy bodies,LB)是PD的病理性标志,而LB中主要成分为淀粉样纤维聚集体,α-syn是其中含量最高的成分[47]。于是α-syn聚集体和PD的关系令人着迷。现在普遍认为α-syn单体和规则整齐的纤维是无毒的,而寡聚体和形成纤维之前的原纤维(preformed fibrils,PFF)是有毒的形式。其PFF的制备已经有一定的基础和成形的方案,而寡聚体的制备仍然存在难度。将制备的α-syn PFF注射进猴子体内的确产生了PD病理。Shimozawa等[48]向成年狨猴纹状体内注射α-syn PFF,三月后,α-syn S129磷酸化免疫反应检测阳性,而且α-syn从纹状体向黑质扩散,诱发了PD样α突触核蛋白病理,这是第一个狨猴α-syn传播模型。有团队向猕猴肠道接种α-syn PFF,1个月后,在迷走神经和蓝斑背侧运动核检测到少量的病理性α-syn,研究持续12个月后,肠神经系统仍有稳定病理性的α-syn,而脑组织中却并未发现[37],这说明α-syn从外周传递到中枢可能只是偶然事件。

将PD患者脑中提取的LB接种到猴子黑质或纹状体内,也可以引起α-syn病理和神经退行性病变[49]。最近,Arotcarena等[50]向狒狒的纹状体或肠道注射PD患者来源的α-syn聚集体,然而迷走神经中并未发现α-syn病理学的改变,该研究同样不支持通过迷走神经和背侧运动核传递α-syn的假说。

5 讨论

NHP的生命周期较长,这使得我们有机会来观察造模过程中的病理变化。目前,MPTP模型是PD模型的金标准。神经毒物模型方法简单,易操作,病理变化一般与剂量呈正相关。由于人类对MPTP极其易感,所以使用MPTP对实验室和操作人员要求较高,防止造成MPTP泄露。而6-OHDA不能通过血脑屏障,多采取一次脑立体定位注射,相对安全很多。而神经毒物造成的伤害一般比较直接,一般没有报道有路易小体的形成,且容易错过PD前期的发病过程。因此,推荐低剂量、长时间给药。转基因模型通常有一定难度。合格的转基因模型应该具备以下特征:①基因能整合到宿主基因组中;②基因能表达且有生物活性;③种系传递[51]。因为,AAV并未整合在基因组中,所以,AAV载体递送的基因在猴子传代的过程中可能会发生丢失。另外,研究显示小鼠脑中pα-syn水平与黑质纹状体变性程度有关,而与小鼠不同的是,猴子的p-α-syn水平与神经变性之间没有相关性[52]。值得注意的是,猴子本身的α-syn就含有A53T突变,所以,猴子体内过表达α-syn A53T突变的蛋白是否能代表人体内的A53T突变表型有待考证。CRISPR技术与其他基因编辑技术相比,可以实现对特定的基因位点进行编辑,成本也降低,但操作难度大,仍存在脱靶的问题。然而,转基因模型可以从基因水平来研究疾病机理,有神经毒物模型不能替代的优点。路易小体是PD患者脑中标志性的病理,而α-syn作为其中主要的成分,被认为PFF形式是有毒的,现在也有人认为寡聚体毒性更强。重组α-syn PFF模型也重现了PD中多巴胺能神经元丢失的特征,但其PFF制备的质量通常不稳定。PD患者脑中提取的LB产物成分更为复杂,达到70多种,不同人员,以及每一批次之间成分的差异可能会导致结果的变异。

6 小结

总之,即使NHP也有一定的缺陷,但仍然是与人类最接近的动物,在研究疾病机理、药物临床前安全性评价上仍然具有不可替代的作用,但由于伦理原因,要严守3R原则,只在必要的时候使用NHP。

续表1