也说批评

李亮

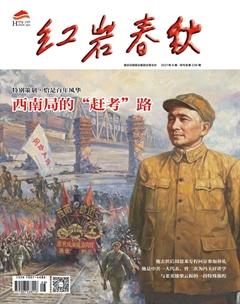

1978年,广东惠州地区一名基层干部给时任省委第二书记的习仲勋写了一封言辞激烈的批评信。习仲勋收到信后,没有生气冒火,更没有“秋后算账”,而是将来信公开转发至全省各地,并回信对该同志给予热情的勉励和支持。时隔多年,老一辈无产阶级革命家闻过则喜、善待批评的胸襟气度仍让人肃然起敬。

批评与自我批评一直是我党的优良传统,是我党强身治病、保持肌体健康的锐利武器。毛泽东曾说:“批评我们就是帮助革命。”我党从弱小到强大,国家从贫穷到富强,靠的就是批评这个法宝。矛盾、问题,乃至错误,是客观普遍存在的,现代社会中“灰犀牛”风险的破坏效应也在愈演愈烈。批评就是帮助我们及时发现问题和隐患,解决潜在的危机和风险,确保我们的事业在正轨上运转、在良性氛围中发展。

但有不少同志听不得批评,认为别人只要批评自己,就是搗乱,就是跟自己过不去。在他们面前,稍有不同意见,就会被扣上“发杂音”“说怪话”的帽子。因此,不少中肯善意的批评往往被无视,一些公正客观的批评常常被打压。这些现象深层次反映了某些同志官本位思想严重,潜意识里认为自己高高在上,一般民众或者下属无权对自己“指手画脚”。他们把本应履职尽职的“责任田”当作个人的“一亩三分地”,把主政领域当作“独立王国”“私人领地”,不容“他人染指”“说三道四”。

习近平总书记在兰考县考察时,要求广大党员干部要“红红脸”“出出汗”,根本目的还是要惩前毖后、治病救人。诚然,批评不像阿谀奉承,它踩的是尾巴、戳的是痛点。挨了批评,一时脸上发烫、心中不忿也是正常的。但只要想到,批评不会凭空而来,往往也是就事论事,即使言辞有些尖锐,但出发点总是好的、用心总是善意的,就应该放下抵触和戒备,用正确的态度和应有的风度正视批评,用诚挚和虚心接纳批评。

人们常说,一个飞行员是用与他体重等量的黄金训练出来的。同样,每个领导干部也是党和人民用无数时间、心血培养出来的。一个领导干部倒下,是自己和家庭的不幸,同样也是党和人民的损失。

人非圣贤,孰能无过。平心而论,不少同志本质并不坏,甚至志向远大,想为党和人民做些实事、对国家和民族有所贡献。但人的初心最容易在日复一日的平淡重复中消磨掉,很多同志走得久了,渐渐忘却初心、忘记目标,任凭生活和自身的惯性将自己裹挟。这个时候,再没有当头棒喝、没有刺耳的批评、没有祛病的猛药,就难免迷失自我。

对待批评的态度从根本上反映了一个人的品格、作风和智慧。一个目光短浅、自以为是、不重视批评、不善待批评的人,注定难以成长为一名优秀的领导干部,即使侥幸走上领导岗位,也有可能登高跌重,最终一失足成千古恨。

回看40多年前,党的老一辈领导人对待批评的风度和气量,至今仍值得我们不断学习和感悟,从中汲取信心和力量。

编辑/王尧