共享·互文·场域

杨声军 李祖胜

摘 要:在梅山文化师公教“抛牌”与道教“奏职”仪式场域中,音声的共享是其鲜明的区域文化属性的独特表达,在人神之间、众神之间以及西乐的穿插中仪式的神圣性与世俗性是梅山民间信仰文化音声观念的表征,包涵丰富的所指和意指意义。互文性主要表现在原始巫傩文化的遗存、民间山歌的运用、师公教与道教仪式文本之间的借用与交织上。

关键词:梅山;仪式;音声;抛牌;奏职

中图分类号:J608

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2021)04-0099-10

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.04.016

源于远古巫傩传统并流传于古百越地区的师公教是一种相信万物有灵的民间信仰,地处“沅湘之间,自古信鬼而好祀,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神”[1]的梅山地区不仅是南方师公教(一般简称师教)“一体多元”中的重要一支,而且是南方师教的重要源头。兼容儒、释两教之精要的道教在历史上成为中原王朝的正统宗教之后,随着梅山地区汉民的不断迁入,尤其是宋代“开梅山”[2]之后,瑶苗原住民大量往西南迁徙和汉民的大量填充,使道教在梅山地区逐渐落地生根,与师公教在梅山并存且逐渐在相同场域共同构建起梅山的信仰体系,彼此互文,共享神性空间。作为师道共存的仪式操持者,道士与师公也往往合二为一,一人兼具两种身份。两教新传弟子学成出师,道教要传度奏职,师教要抛牌过印,往往也是合二为一,一场仪式既要抛牌又要奏职,形成梅山地区独具特色的宗教信仰仪式。那么,师道两教在长期同处梅山这“一片屋檐”下,彼此究竟是一种怎样的共生状态呢?

在人类文化“思想——行为”的二元认知架构中,祭祀仪式所体现的信仰体系由属“思想”范畴的“信仰”和属“行为”范畴的“仪式”组成。仪式音声是仪式行为的一部分,是仪式主体观念的外化形式。“对‘仪式中音声的研究,从‘音声切入,置‘音声于仪式和信仰的环境中探寻其在信仰体系中的内涵和意义”[3],在整体认知和探究祭祀仪式的能指、所指、意指的过程中能发挥非常积极的作用。本文以2018年9月25日至27日在梅山核心区域的新化县上梅镇红旗新村举行的师公教“抛牌”与道教“奏职”仪式为个案,通过考察其仪式音声,解读梅山地区祭祀仪式的当下生态结构和师道共存的内在法则,揭开梅山文化的神秘面纱。

一、仪式及仪式音声概述

(一)仪式地点

上梅镇建镇始自宋熙宁五年(1072),已有近千年的历史,据宋欧阳忞《舆地广记》卷二十六《荆湖南路》载:“望新化县, 皇朝收复梅山, 以其地置新化县, 属邵州。”[4]上梅镇是新化自宋代设县以来的县城所在地,属上梅地区梅山文化的核心区域。红旗新村位于上梅镇的西北郊,北纬27.76°,东经111.25°。从地形地貌来看,红旗新村位于“从琅塘起,南下横阳、炉观、洋溪、上梅,至冷水江,再到娄底的涟滨,再转向双峰县,呈‘S型分布的带状盆地”之中,“西部、北部为雪峰山主脉,东部为低山或深丘连绵;南部为天龙山、桐凤山环绕”。[5]因地势平坦,人口相对密集,经济情况比盆地周边的山地乡镇要好。

(二)仪式时间

2018年9月25日至27日(农历八月十六至十八日),共3天两晚。

(三)仪式缘由

师道两教的弟子要出师行教,必须要举行隆重的仪式,向师祖和三界神灵奏请授予道职神位,名登天曹(道教),抛授“牌经”和“雷印”(师教)。这样新坛弟子才可以获得与神灵沟通的法力和调度“猖兵”的兵权,以后行教可不再依附师父,有独立的收入,并可开坛收徒。“抛牌”“奏职”大典举办的成功与否,直接关系到新坛弟子日后香火的好坏,因此教中人对此都非常重视,仪式过程一般为3天以上,仅靠新坛弟子和师父,很难完成,必须邀请多名法师,共同帮忙才能得以完成。

本次“抛牌(奏职)”仪式是新化县游家镇建丰村易君坛掌坛师易著义的两位弟子王世光(1992年出生)、伍波(1993年出生)和曾家镇袁君坛掌坛师袁名华的弟子周鹏辉(1988年出生)共同的出师大典。

(四)仪式过程

本次仪式在新坛弟子王世光的家中及家旁边的平地上举行,离河边不远,家旁也有竹林,便于仪式砍取立幡的竹竿和“请水开坛荡秽”。整个仪式过程由师道两教穿插进行:

第一天:请水(90分钟,道教)——开坛荡秽(30分钟,道教)——借地监旙(60分钟,道教)——劄司命、劄香火(50分钟,道教)——下马(20分钟,师教)——发预报(道教93分钟,师教20分钟)——晚朝进玉皇表(50分钟,道教)——借地、结界、封禁(85分钟,道教)——拜家书(100分钟,道教)——停鸾歇驾(11分钟,道教);

第二天:二早降师荡秽(47分钟,道教)——发功曹、召将、出幡、结幡(122分钟,道教)——接幡(10分钟,道教)——午朝发伍师申(53分钟,师道合一)——造桥(30分钟,师教)——踩九州、会兵、交兵(71分钟,师教)——晚朝进老君表(50分钟,师道合一)——搬演《送报郎君》(25分钟,师教)——搬演《开山小将》(20分钟,师教)——搬演《挖路郎君》(25分钟,师教)——停鸾歇驾(56分钟,道教);

第三天:三早降师荡秽(60分钟,道教)——早朝进雷祖表、元皇表(49分钟,师道合一)——穿九州坛(33分钟,师教)——祭刀、上刀梯(28分鐘,师教)——传法解卦(32分钟,师教)——安神、化钱(5分钟,师教)。

在3天两晚的仪式过程中,举行仪式共27场,道教奏职仪式主要集中在前一天半,到接幡仪式基本完成;师教抛牌仪式主要集中在后一天半,到“传法解卦”基本完成。两教仪式以分为主,以合为辅,穿插进行。

(五)仪式音声

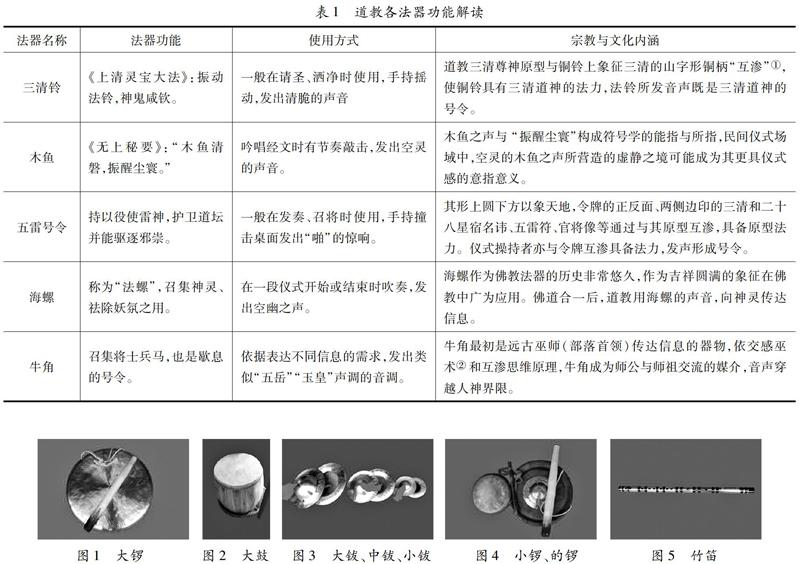

“其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神”的梅山民间信仰仪式,仪式音声贯穿仪式始终,基本上由器声和人声构成。器声包括法器音声和乐器音声,道教法器音声主要由三清铃、木鱼、五雷号令、海螺、铛子等器物音声构成,而师教法器音声主要由牛角音声表达。

法器是仪式操持者进行人神沟通的器物媒介,其音声及其所指和意指内涵构成强有力的仪式符号,在人神之间传递仪式信息,成为仪式场域音声环境的重要组成部分,强化仪式场域的神性空间感。

仪式中的乐器主要有大锣(图1)、大鼓(图2)、大钹(图3左)、中钹(图3中)、小钹(图3右)、的锣(图4 右)、小锣(图4左)、竹笛(图5),其中大鼓和大锣师道两教公用,小锣只用于师教。

三清铃《上清灵宝大法》:振动法铃,神鬼咸钦。一般在请圣、洒净时使用,手持摇动,发出清脆的声音道教三清尊神原型与铜铃上象征三清的山字形铜柄“互渗”“互渗律”由法国人类学家列维·布留尔提出,他在《原始思维》一书中认为,原始人与文明人具有不同思维,原始人生活和行动在拥有神秘能力的存在物和客体中间。随着历史的发展,人类从“无穷尽的”“可怕的无形存在物”的包围中挣脱出来,但依然通过一些拥有神秘能力的“存在物”来与“另一个是不可见、不可触的、‘精神的实在体系”沟通,“任何画像、任何再现都是与其原型的本性、属性、生命‘互渗的……由于原型和肖像之间的神秘结合,由于那种用互渗律来表现的结合,肖像就是原型……从肖像那里可以得到如同从原型那里得到的一样的东西”,三清铃就是这样一种通过器神互渗而拥有神秘能力的“存在物”。参见列维·布留尔《原始思维》,丁由译,商务印书馆,1986年版,第58、60、72页。,使铜铃具有三清道神的法力,法铃所发音声既是三清道神的号令。木鱼《无上秘要》:“木魚清磐,振醒尘寰。”吟唱经文时有节奏敲击,发出空灵的声音。木鱼之声与 “振醒尘寰”构成符号学的能指与所指,民间仪式场域中,空灵的木鱼之声所营造的虚静之境可能成为其更具仪式感的意指意义。

五雷号令持以役使雷神,护卫道坛并能驱逐邪崇。一般在发奏、召将时使用,手持撞击桌面发出“啪”的惊响。其形上圆下方以象天地,令牌的正反面、两侧边印的三清和二十八星宿名讳、五雷符、官将像等通过与其原型互渗,具备原型法力。仪式操持者亦与令牌互渗具备法力,发声形成号令。

海螺称为“法螺”,召集神灵、祛除妖氛之用。在一段仪式开始或结束时吹奏,发出空幽之声。海螺作为佛教法器的历史非常悠久,作为吉祥圆满的象征在佛教中广为应用。佛道合一后,道教用海螺的声音,向神灵传达信息。牛角召集将士兵马,也是歇息的号令。依据表达不同信息的需求,发出类似“五岳”“玉皇”声调的音调。牛角最初是远古巫师(部落首领)传达信息的器物,依交感巫术交感巫术由英国人类学者弗雷泽(1854—1941)提出,他认为原始巫术可分为两种形式:一种是以“相似律”为基础的“顺势巫术”或“模仿巫术”,在这种巫术中,巫师仅仅通过模仿就能实现任何他想做的事;另一种是以“接触律”为基础的“接触巫术”,施行这一巫术也就是通过曾为某人接触过的物体而对其本人施加影响。弗雷泽把这两种巫术统称为“交感巫术”,因为它们都建立在这样的信念基础上,即认为通过某种神秘的感应,就可以使物体不受时空限制而相互作用。参见詹姆斯·乔治·弗雷泽《金枝》, 赵昍译,陕西师范大学出版社,2010年版,第87-88页。 和互渗思维原理,牛角成为师公与师祖交流的媒介,音声穿越人神界限。

道教乐器音声主要有两种奏乐形式,一种用1个大鼓、1副大锣、1副大钹、中钹(数量不限,通常有3到4副)在仪式主持者吟唱经文、牒文的间隙或默声时配合奏出热烈的锣鼓乐;另一种用1个大鼓、1个小钹、1副锣或的锣配合竹笛(4支左右)吹奏的音调节奏为主持的道士吟唱经文、牒文伴奏,形成相对柔和、舒缓的吹打乐。师教乐器音声一般只用1个大鼓、1个小锣和1副大锣为主持的师公伴奏,不被管弦。两教相比,前者音色丰富,声场厚实,依据仪式内容而有不同组合,仪式音声氛围营造相对细腻;后者音色层次比较简单,变化少,声场相对单薄。

乐器主要用来娱乐,从而达到审美的目的。上述乐器在非信仰仪式性的嫁娶、节日庆典等民俗场合得到广泛应用,尤其在现代社会,被应用于专业舞台。然而,在民间信仰仪式的神性空间中,这些乐器却被蒙上了一层神秘的色彩。如,鼓的声音被认为具有通神和辟邪的作用。王小盾认为:“傩祭仪式中所用的火和鼓,实际上是针对蚩尤族的蛇图腾的法器。古人驱蛇出洞,常用火把和鼓点。有一种说法是:蛇穴居山中,受山神管辖,而山神烛阴之子又名为鼓(参见袁坷《山海经校注》页四三),所以驱蛇用鼓”[6]。《太上助国救民总真秘要》中有云:“凡建醮道场行法事时,必先鸣法鼓”,奏出“风云雷雨”般音响。可见,在上古时期,鼓就是傩祭时的法器,且广泛运用到后来的宗教仪式中。金属材质的钹锣类乐器在民间也普遍认为具有辟邪作用。笔者家乡(梅山核心区的安化县)的民间俗语说:“手中有得四两铁,鬼窝当中可借歇(借宿之意)”。可见,用于民间信仰仪式的乐器大都既是法器又是乐器,其音声不仅可强化仪式场域的神性,更可通过极富节奏和韵律的音乐之声达到娱神娱人的双重目的。

仪式中的人声主要包括师道两教依科仪文本的念诵、韵唱和表演唱。道教的偈、颂、赞、咒四类仪式语言,咒是纯粹的念诵,颂是语言性很强的吟诵,偈和赞是音乐性很强的韵唱。师教表演的傩戏是表演唱,傩祭语言则一般是语言性很强的韵唱。对于“旧不与中国通”的梅山地区,在开梅山之前,民间信仰主要是承继本土远古巫傩系统的师教体系,尽管可能已有佛道两教的渗入,但早已得到中原王朝认可,成为汉文化正统宗教的佛道两教堂而皇之地进入梅山地区则是在开梅山之后。尤其是梅山原住民——瑶苗族群的大量外迁及江西为主的汉民的陆续大量迁入,自成体系和风格的道教音乐,其演奏形式、乐器组合、音乐特征都依然可以保持原有风格。如新化和江西的道乐相比,两者音调和旋法很相似(见谱例1、2)。

谱例1和谱例2尽管节奏形态不同,但旋法、衬词等音乐风格很接近,同属道乐系统。而师教音乐则具有鲜明的本土特色(见谱例3、4)。

师教仪式中的傩戏唱腔《搬挖路》(谱例3)与新化小调《小小画眉小小莺》(谱例4)的调式同属湘中地区最常用的羽调式,旋律主干音由la、do、mi构成,是典型的湘中山歌风格,体现出鲜明的地域特色。

所以,师道两教的仪式唱腔展现出本土和外来的明显差异,从而彰显出两教不同的历史渊源。在道教强势进驻梅山数百年之后,师教音乐文化能固守着自身传统,在同一场域依然能保持自身独立性,凸显出梅山地区族群强烈的区域文化认同。

二、仪式音声的结构分析与阐释

音乐是文化的载体,同时音乐本身也是文化的重要组成部分。仪式音声参与构建民间信仰文化,而民间信仰文化结构也通过仪式音声的承载而外化为音响状态,所以,民族音乐学学者倡导从音乐中看文化的思路,成为文化研究的重要途径之一。师道两教的“抛牌(奏职)”仪式将两教出师庆典合二为一是梅山地区民间信仰文化当下的独特现象,仪式音声的共享性、互文性及其凸显的场域结构关系为我们了解梅山地区民间信仰文化的生态结构打开了一扇窗户。

(一)仪式音声的共享性

民间信仰民俗活动往往集神圣性与娱乐性于一体,在民俗主体看来,神灵并不是不食人间烟火的,需要为其供奉牛、猪、羊等牺牲,需要供其娱乐,求得神灵庇护的方式就是酬神娱神。所以,神灵是构建的、人化的神灵,信仰仪式要达到众神欢乐,人神共享。

1.众神欢乐

在社会生产力低下的中国古代社会,靠天吃饭的农耕生产方式使得老百姓从现实利益出发,相信万物有灵,生产生活的各个方面都可以求得不同神灵的庇护,形成多神信仰,并在历史发展中不断丰富多神体系。

图6—10是屋内仪式核心区域的师道两教神系,包括儒、释两教神灵在内的道教天、地、人、水四界神灵和师教师祖神灵,和屋外悬挂的数十个以 “相衣”画像为标识的师道两教神灵。师道两教神灵共处同一个仪式空间,本属不同地域和风格的仪式音声由两教神灵共享。如师公表演的傩戏主要以先祖生产生活场景为表演对象,通过戏谑,引起师祖共鸣,达到娱神目的。对于外来的道教神灵来说,相当于接受本土文化的“洗礼”。而相比古朴、粗犷的傩戏音乐而言,道教音乐相对雅致、细腻、厚实的音响就像使本土的师教神灵欣赏了一场交响乐。

2.人神共享

仪式中的音声之所以能娱神,其实是因为它能娱人,神是人化的神,仪式主体其实是按照娱人的标准来娱神。仪式中的打击、吹管乐器同样运用于非祭祀性民俗活动,并作为现代民族管弦乐队的打击组乐器登上现代专业舞台。道乐来自于老百姓在茶余饭后消遣娱乐的民间小调,师教仪式唱腔来自于本土老百姓在野外抒怀的山歌。所以,仪式音声尽管看似主要为了娱神,但娱人也是情理当中。比如,在仪式中,傩戏表演是用来酬神娱神的,而仪式现场的人群既是观众,又突破时空局限担当着故事中被戏谑的对象即傩戏参与表演者。在傩戏《搬开山》中,师公头戴傩面扮演的剧中人物开山小将通过与坐坛师一问一答的形式来推动剧情的发展。开山小将手拿柴刀,从主家大门慢慢进入坛场,坐坛师就会问他姓名、从哪里来、到哪里去、带柴刀干什么等,开山小将会一一作答,并和在场各位以戏谑的方式打招呼,以故意结巴、听错词语等方式逗趣,并讲述自己一路所见所闻。整个表演过程活泼滑稽,内容夹杂诨语,打情骂俏,即兴性强,和观众互动环节轻松有趣,唱腔都是山歌小调,连说带唱,边歌边舞,娱乐性很强。仪式现场观众看得津津有味,人化的众神自然也乐在其中。

3.西乐共娱

代表现代性的西乐在仪式现场的出现,与仪式中传统的音声形成了双重语境,但是此时它们是一种关系性、关联性的存在。“现代”与“传统”的音声共享打破了原有的藩篱,久而久之形成了一种习惯性的“传统”,也就是“传统”是“现代”的一种“发明”。[7]

两支现代西乐队(图11、12)都是由当地退休干部、家庭妇女、个体户等人组成,在当地政府的支持下,组建乐队一是因为业余爱好而在乐队中可以快乐生活,二是为了丰富当地业余文化生活。据现场采访调查,两支乐队进入仪式场域是自发前来祝贺。当地以往的民俗,哪家有婚丧嫁娶等庆典活动,好友都会组织传统的吹打乐队前往祝贺,只是现在换成了西乐队。在整个仪式过程中,两支乐队只在仪式开始阶段和仪式完成主家大擺筵席庆祝时两个时段在仪式场域进行表演,且一直在户外而不进入屋内的仪式核心区域。其目的是为了娱人而非娱神,但其音声实际上也进入到了仪式的神性空间,客观上产生了人神共娱的效果,尽管神灵们不一定喜欢!

在历史发展中,梅山民间信仰音乐文化从本土师教音乐文化独据,到师道合一音乐文化共表,再到当下传统祭祀音乐文化与现代音乐文化共在,展现了梅山民间信仰音乐文化的发展轨迹。当传统遭遇现代,仪式主持者自发带上扩音设备,自发录制和转发自己的仪式表演,表演意味更浓。在全球化语境下,我们不断地建构“传统”的语境,这不仅是时代的需要,更是一种“全球地方化”[8]的活态展现。

(二)仪式音声的“互文性”

正如当代法国人类学家朱莉亚·克里斯蒂娃所说:“每个文本都是作为一种源自其他文本的马赛克图案而建构,是在对其他文本的吸收和转化中间形成的”[9]。也就是说文本与文本之间通过不断地借用、参照、转化等方法将原来的(原始的)文本不断地丰富与更加地开放。信仰仪式是信仰观念的行为化状态,是在历史的长河中逐渐形成的一套象征意义丰富的行为模式,一种相对稳定的行为文本,仪式音声是仪式行为的一种表述方式,也构成仪式音声的文本性特征。法国社会学家罗兰·巴特认为:“在同一文本之中,不同程度地并以各种多少能辨认的形式存在着其它文本。例如,先前文化的文本和周围文化的文本。”[10]梅山师教源自巫傩,其“先前文化的文本”主要指向原始巫傩文化和荆楚祭祀文化,其“周围文化的文本”则主要指向外来的儒释道文化,体现出必然的互文性(intertextualitè)特征。

师教承袭本土原始巫傩文化和荆楚祭祀文化,在“旧不与中国通”的时代,保持着独立的观念与行为,遵奉自然万物神灵及灵魂的崇拜。“开梅山”后,随着梅山原住民——瑶苗族群大量外迁和汉民的大量迁入,佛道两教以中原王朝正统宗教之尊成为梅山地区的主流信仰文化,本土师教为了求得“合法地位”,将自身建构为道教的一支,将道教神系纳入自身遵奉的神系,形成师道合一的信仰观念和行为,构建了新的仪式文本。从师教头扎神像就可以看出,中间是道教三清尊神像(有的是法祖像),两边是师教祖师像,师教已经融入了道教信仰文本。道教要在梅山地区求生存,也必须得到本土民众的支持,认同师教为道教的一支。师道两教为了能在同一片地域长期共存,彼此认同,从而产生互文。不仅师道两教合二为一的抛牌奏职仪式本身实证了两教的互文性,而且仪式中的“发伍师申”“进老君表”“进雷祖表和元皇表”等具体的仪式环节也是师道合一,充分彰显了师道两教仪式观念和行为的互文性。

仪式音声作为仪式行为的组成部分,也体现了师道合一的互文性特征。师教的仪式音声不仅唱腔一直保持着本土山歌风格,乐器也坚守着本土传统。所用锣、鼓两类乐器,鼓源自远古傩祭,前文有述。而锣类乐器据考古考证,也源自以金属冶炼而著称的古代西南百濮人和江南百越人。1978年,从广西贵县(秦汉时称布山县)罗泊湾一号墓,曾出土了一面西汉初期的百越铜锣,该锣近圆形,锣面横径32.1厘米 、纵径33.4厘米,锣脐直径22厘米,锣边铸有拱线纹一道,拱弦上系了三个等距的活环,锣面上刻铭文“布”字。这是中国目前已知年代最早的铜锣实物。[11]说明锣在我国至少已有两千多年的历史。《旧唐书·音乐志》在“铜拔”条中有:“铜拔,亦谓之铜盘,出西戌及南蛮。… …南蛮国大者圆数尺”[12],这个“铜盘”即是指铜锣。南蛮之地的“梅山蛮”可能早就将锣鼓作为自己的仪式乐器。可见,师教所用锣鼓两类乐器一直保持着自身的历史文本。秦汉以后,锣传入中原,锣鼓渐成为道教乐器,成为道乐的“周围文化的文本”。从巫傩民间信仰文化和道教文化形成的时间顺序来看,也吻合文化发展的历史逻辑。当然,道乐的“周围文化的文本”不仅来自南蛮之地的巫傩文化,其在仪式中使用的钹类乐器就来自于南北朝时期传入中原的古代西域乐器,唯一属于自身历史文本的是竹笛——可能由河南舞阳贾湖出土的具有八千年历史的骨笛发展而来。

道教音声作为师教音声的“周围文本”,其影响主要体现在仪式行为当中,如在儀式第一天的“发预报”环节中,道士和师公先后穿戴各自教门服饰、鸣奏各自教门仪式音声向尊奉的神灵和师祖启奏仪式相关事宜,而最后的烧化两教文疏过程则全由师公吹牛角,敲裆子,奏道乐,吟唱科仪文本完成,师道两教仪式行为及音声的深度互文可见一斑。

(三)仪式音声的场域结构

所谓“场域(field)”,是由当代法国著名社会学家布迪厄提出的,指的是网络或强加在个人中介者身上的、客观地位之间关系的形貌,是权力分布的结构,是个人赖以获得利益的空间范畴和个人地位间客观关系的领地。[13]作为社会学家,布迪厄将场域定义为一种社会空间,是人与人之间因在经济、政治、文化、信仰等各方面联系而形成的各种关系之网。人类社会由各种经济的、政治的、文化的、宗教的、权利的场域构成,是社会高度分化后形成的社会现象。场域是可以分层多级的,一个大场域可以由多个小场域构成,不同层级、不同类型场域内的人会形成各种不同关系。笔者以为,尽管“场域”是一个纯粹的社会学概念,不是一个实体存在,而是一个在各个个人之间、群体之间想像上的领域,但与汉语表达的实体“场合”这一概念存在某种契合,或者说有针对“场合”运用场域理论进行阐释的可能。在中国人的理解中,场合既是一种社会空间,也是一种地理空间。在一个地理空间聚集的人群一定是因某种主动或被动的目的聚合而成。在这样的实体场合,也同样存在各种社会关系,形成一个“社会小世界”,而“这些社会小世界就是具有自身逻辑和必然性的客观关系的空间,而这些小世界自身特有的逻辑和必然性也不可化约成支配其他场域运作的那些逻辑和必然性”[14]。

民间信仰仪式场合是一种宗教性场域,以信仰为核心形成各种关系链,相互交织构建起一种社会关系构型。在梅山师道两教的抛牌奏职仪式中,神灵、师祖、道士、师公、观众等各种角色之间所存在的政治、文化、经济等方面的相互耦合、互制、平衡等关系构建起仪式生态结构,也通过仪式音声体现出来。

从政治关系来看,师道两教的话语权是不平衡的,道教作为中原王朝的正统宗教在梅山地区的话语霸权首先体现在其庞大的神系功德画在仪式现场全方位覆盖式的布置,梅山师祖的木雕神像在现场显得微不足道。师教只有通过构建与道教的师承渊源关系(梅山神张五郎学艺于太上老君)来获得正统地位。从师道两教音声状态也可看出两者区别,道教锣鼓乐由于使用乐器可多达十多件,乐器声部配合讲究,声场厚实,十分震撼。与师教三件锣鼓乐器的简单击奏相比,彰显出道教的“霸气”!而加入竹笛的吹打乐和着道士柔和、优美韵唱,又彰显出道教的“文气”!师教单薄的锣鼓音响和师公粗犷的唱腔,与道教音声相比,显得古朴、原始。所以说,师道两教的音声关系也体现了二者在同一场域的不同政治地位。

从文化关系来看,师教作为一种处于弱势地位的信仰文化,具有强烈的自我文化认同和危机意识,这从师教所用乐器一直坚守自己的历史文本,仅用大鼓和大小锣三件乐器可以认知。笔者在回访康朝文师傅(本次师道抛牌奏职仪式的仪式主持者之一,兼做师道两教)时,有意问他在演唱师道两教科仪文本时是否有相同之处,他非常强烈地表达:两者完全不一样。从前文对师教唱腔的音乐分析也可认知,师教唱腔和所用乐器都坚守着自身传统,坚守着对梅山区域文化的文化认同,也即是对道教音声的“认异”,这看似与师教对道教神系的认同相矛盾。实际上则体现了师教在“开梅山”后为了求得“合法身份”而对道教神系“认祖归宗”的无奈!

从经济关系来看,师道两教的认同与认异在很大程度上决定于两教信仰文化作为文化资本的经济利益获取上,经济利益是一种生存资本,师教对道教的认同就是想获得“生存权”。道士与师公身份的合二为一,也是为了获得更丰厚的生存资本。尤其随着当下民间民俗信仰文化逐渐式微,民间信仰文化能提供的经济资源越来越狭窄,道士和师公身份的合二为一更为多见。师教仪式音声对自身传统的固守仅仅是一种“惯习”,失去对传统的体认,传统的发明随时都可能发生。

结 语

仪式音声作为民间信仰文化的载体,是其观念和结构的外显状态。所以,对仪式音声的解析是研究民间信仰文化的重要途径。师道两教的音声共享、互文和及其场域结构的耦合、互制是在梅山地区独特的自然、历史、社会语境中形成和发展的。梅山地区由于在地形地貌、生产生活、族群结构、方言俚语等方面具有大同小异的区域文化特征,构成了梅山地区民间信仰文化的“一体多元”格局。据笔者调查,在梅山核心区域的安化县和新化县,新化县属于以盆地为中心,四周为山地的地貌,东边通过涟水、西边通过溆水与外界相连。外来文化的渗入更便捷,受外来的道教影响更大。而安化境内全是山地地貌,境内的资水落差极大,不便通航客运,导致封闭性更强,民间信仰文化巫风更甚。本文仅为个案研究,要全方位地通过仪式音声解读梅山文化,则需采用多点民族志、线索民族志的理论和方法以及“跳出”梅山看梅山的学术理念,进行更系统和全面的调查与研究。基于目前梅山文化的研究态势,需要从整体上、宏观上对梅山文化进行解读,运用历史民族音乐学的思维来审视梅山文化,在“新文科”2018年8月,在全国教育大会召开之前的半个月,中共中央在所发文件里提出“高等教育要努力发展新工科、新医科、新农科、新文科”(简称“四新”建设),正式提出“新文科”这一概念。2019年4月29日,教育部、科技部、财政部等部门在天津联合召开“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会,标志着国家“四新”建设工程正式开启。 的大背景下全面观照与解析梅山文化。

参考文献:

[1] 洪兴祖.楚辞补注[M].北京:中华书局, 1983:55.

[2] 吕中.宋大事记讲义[G]//文渊阁四库全书(第686册).台北:台湾商务印书馆, 1986:343.

[3] 赵书峰.湘中地区“和娘娘”音乐文化研究[J].云南艺术学院学报,2015(01):30-37.

[4] 欧阳.舆地广记[M].成都:四川大学出版社, 2003:759.

[5] 新化县主要地形地貌及地质结构.[EB/OL]百度文库-https://wenku.baidu.com/view/a3e61586bb0d4a7302768 e9951e79b896802682b.html,2019-05-19.

[6] 王小盾.戏剧历史、现状五人谈[J].戏剧艺术,1990(03):37.

[7] E.霍布斯鲍姆,T.兰格.传统的发明[M].顾杭,庞冠群,译.南京:译林出版社,2004:2.

[8] 张应华.地方全球化——黔东南苗族民俗节庆音乐文化的守望与“发明”[J].中国音乐,2020(01):33-43.

[9] Kristeva J.The Kristeva Reader[M].Oxford:Blackwell,1986:39.

[10] 杨庭曦.从作品到文本[J].外国美学,2012(第20辑):337-343.

[11] 潘汁.“布”铭三环耳铜锣[J].民族艺术,2017(03):35.

[12] 刘煦.旧唐书·卷二十九(志第九音乐二)[M]//于敏中,等.摛藻堂四库全书会要.台北:台湾世界书局,1985:23.

[13] 王铭铭.西方人类学思潮十讲[M].桂林:广西师范大学出版社,2005:214.

[14] 布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导引[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:134.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)