凯绥·珂勒惠支:以痛而歌

撰文=郑朝辉

凯绥·珂勒惠支,对于中国版画艺术是一个绕不开的名字。她被誉为“全世界母亲的象征”。她的作品被称赞为“现代德国最伟大的诗歌”,照射出平民的困苦和悲痛。

凯绥·珂勒惠支是谁?写下本文标题的时候。曾尝试着问起身边美术院校的几位年轻的绘画者。他们多数一脸茫然,只说知道这个人。这样一位对中国和世界绘画产生深远影响的德国女艺术家正离我们渐行渐远。

曾经,这个名字对很多人来说都耳熟能详。在二战结束后的70 多年,人类经历了长期的和平,在各种艺术流派和艺术思潮的冲击下,人们对她的印象日益模糊。鲁迅曾说:无穷的远方,无数的人们,都和我有关。珂勒惠支与艺术、与中国有着难以割裂的关联。

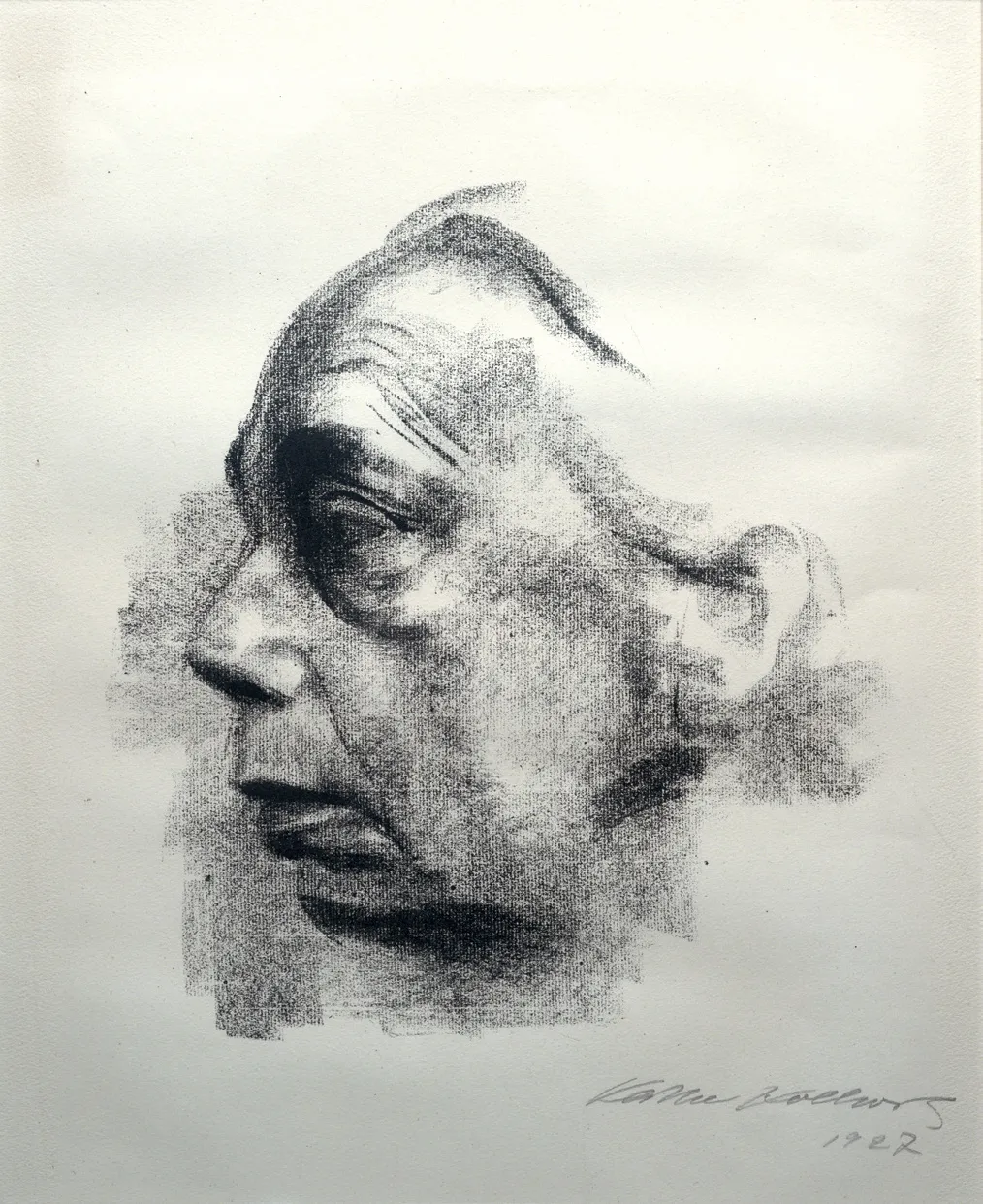

上图:珂勒惠支《手扶前额的自画像》 1910年

下图:珂勒惠支《自画像》1927年

同道人鲁迅

20 世纪初,现代西洋版画进入中国。在一代文豪鲁迅的大力推介下,木刻(版画)受到了一大批青年艺术家的热爱。

上世纪30年代的民国,救亡图存成为民族的头等大事,艺术当然不能独身事外。在遍布战争、饥荒、死亡的华夏大地上,艺术该如何发展?艺术家该如何为民族而创作?鲁迅做出了自己的选择。

1929年,鲁迅第一次看到珂勒惠支的作品,即认定这就是他一直寻找最宜输入中国的版画、最为合适的艺术宣传工具。文直事核,峥嵘圭角,珂氏绘画,一如鲁迅文字。此后的十几年间,经由鲁迅的推介,无数的中国人从珂勒惠支那风格鲜明的黑白版画,表现细腻的铜版画和线条流畅的石版画上认识了她。

1930年10 月,鲁迅在上海北四川路策划组织了由内山完造赞助的“版画展览会”。由于珂勒惠支版画所具有的战斗性和反抗性,为避免反动派寻衅闹事,布展者特意把它们分散在几个房间。这是中国近代最早的版画展览会之一。

1931年2 月,柔石、李伟森、胡也频、殷夫、冯铿等左联五烈士被杀害。鲁迅特意从上海德国书店购得珂勒惠支的木刻《牺牲》,刊登在正要创刊的左联机关刊物《北斗》上,以示对五位青年的纪念。这是珂勒惠支的作品第一次出现在中国的印刷物上。《牺牲》表达的并不仅仅是对于国民党的愤怒,更是对于中国革命所遭受到的挫折、对自主摸索革命道路过程中发生的“牺牲”的“悲哀”和“愤怒”。

1933年2 月7 日,鲁迅又以沉痛的心情写下著名的《为了忘却的纪念》,其中写道:

“当《北斗》创刊时,我想写一点关于柔石的文章,然而不能够,只得选择了一幅珂勒惠支的木刻,名曰《牺牲》,是一个母亲悲哀地献出她的儿子去的,算是只有我一个新心理知道的柔石的纪念。”

这幅名为《牺牲》的作品,是珂勒惠支于1923年创作的《战争》系列版画的其中一幅。表现了一位母亲悲哀地闭了眼睛,交出自己的孩子去牺牲的瞬间。这幅版画的发表对鲁迅而言,意义非常——它是对刚刚遇害的柔石等进步青年的“无言的纪念”。

珂勒惠支《牺牲》(“战争”系列)木刻版画 45×66cm 1922年

后来,鲁迅还托史沫特莱写信去求购珂勒惠支的作品,先后购得组画《织工的反抗》《农民战争》及别的版画,都是署有珂勒惠支亲笔签名的精拓品。此后,鲁迅将这些画陆续发表在刊物上。

在遇到珂勒惠支的版画之前,鲁迅曾有过相当一段时间的寻找和准备。在二十年代诸多尝试的经验基础上,鲁迅似乎对于在启蒙潮流中扶植什么形式的美术有了更加具体的认识,他说:

“要启蒙,即必须能懂。懂的标准,当然不能俯就低能儿白痴,但应该着眼于一般的大众。”

作为中国新兴木刻运动最重要的推动者,鲁迅认为艺术家如果自己没有直接体验过,就不能真切而深刻,也不能成为艺术。这也是鲁迅尤为欣赏珂勒惠支的艺术的原因。

因为有着对于苦难民族和悲惨同胞的深爱,才有“哀其不幸”的悲悯,进而更生出“怒其不争”的愤怒,鲁迅与珂勒惠支一样,在抗争的背后都怀有着一种超越个体利害的“深广的慈母之爱”。

1936年,这是鲁迅人生的最后阶段,在带病编印《凯绥·珂勒惠支版画选集》之时,他频频想到母爱的问题,并表示“这以后我将写母爱了。”

“……她以深广的慈母之爱,为一切被侮辱和损害者悲哀、抗议、愤怒、斗争,所取的题材大抵是困苦、饥饿、流离、疾病、死亡,然而也有呼号、挣扎、联合和奋起。”

——鲁迅:《〈凯绥·珂勒惠支版画选集〉序目》)

悲天悯人的母亲

珂勒惠支《摇篮边的母亲》铜板蚀刻版画27.4×14.6cm 1897年

珂勒惠支 《女人与死去的孩子》 Woman with a Dead Child,1903

而从珂勒惠支来说,她真正清楚地意识到自己未来的艺术道路,是在与卡尔·珂勒惠支医生结婚后。1891年,这对年轻夫妇在柏林的工人住宅区开设了一间小诊所,丈夫每天给穷苦的工人看病,妻子则会时不时地放下自己的工作,充当丈夫的助手。这期间,年轻的女画家通过她丈夫的工作直接了解到无产者生活中的困难和不幸。

在后来的回忆中,珂勒惠支说:

“当我接触了这些妇女,她们是来找我丈夫帮忙的,有时也找到了我,这时我就完全为一种思想所激动,我想到无产者的命运和这种命运的后果,在社会上还存在着这样的问题:卖淫和失业。它使我感到痛苦和不安,这就是我为什么必须而且经常表现人民这一主题的理由,以此抒发我的气愤,因此,使我面向生活。”

珂勒惠支的丈夫是为贫民区服务的医生,他们长住贫民区,因此珂勒惠支对穷人的命运充满同情和关怀,尤其是儿童和妇女。饱经磨难的母亲是她笔下最常出现的形象之一,尤其到了晚年,母爱与死亡成为她最主要的创作主题,这也许与她儿子在战争中去世有关:1914年,在第一次世界大战中,珂勒惠支年仅18 岁的二儿子应征入伍,几周后便在西线阵亡。1940年,丈夫去世。1945年,孙子又在第二次世界大战中去世。

儿子的死去令珂勒惠支的精神从此受到了莫大的打击。此后,她将心底撕裂般的呐喊注入到一件又一件作品中,“母亲”也成为她的艺术中最令人心碎的形象。那些瘦弱甚至枯槁的面容里,是一种不忍再看的绝望,也是人类共同历史中的绝望。

珂勒惠支《战争》组画之六:母亲们 木刻版画 1923年

画于1923年左右的《母亲们》是《战争》组画中的其中一幅:一群母亲,面对着战争的残酷和亲人的离去以及毁灭的恐惧而拥做一团的身躯肢体,融合成一个巨大与沉默的团块,头或手的灰与身躯形成的黑是画面紧张的心理动因,外形严谨的边线直率简洁的勾勒出这一群体的无助和弧独。母亲们在惊恐的注视着眼前可能或已经发生的一切,是什么力量能使人恐怖至此?

这幅画概括地表现了战争中无助的母亲对战争夺去她们可爱的孩子的血泪控诉,珂勒惠支将社会运动概括为更基本的人类生活现实,显示了艺术史上最难能可贵的母爱和同情心。她用女性独有的洞察力触及到道德价值里最敏感最细腻的神经,孩子们脸上无助的眼睛剌剌的传达出战争时代无辜者的艰难困苦处境,有什么还能比如此本能的表情更触动人心、打动观者的呢?

悲伤、苦难、环境的压抑给她的生活留下了印记,然而她求真求实的初衷始终如一。女性艺术家一般热衷于赏心悦目的题材,而她却用黑白两色的如椽大笔横扫时代的创口,以其表现力强劲的绘画、黑白两色的石刻、木刻进行犀利的社会批评。她的名言是:“要真,要真实,要本色”(Wahr sein,echt und ungefaerbt)。

被质疑的革命者

作为一名激进的路德教会牧师的外孙女,珂勒惠支自小就培养了社会责任感和平等主义的思想。在体制下被永远虐待的人民的躯体是她作品中的核心。

上图:珂勒惠支 《暴动-农民战争》系列习作 40×31.8cm 1899年

中图:珂勒惠支《农民战争》组画之七《俘虏》 铜刻版画 33×42cm 画里是被捕的孑遗,有赤脚的,有穿木鞋的,都是强有力的汉子,竟也有儿 童,个个反缚两手,禁在绳圈里。他们的运命,是可想而知的了,但各人的 神气,有已绝望的,有还是倔强或愤怒的,也有自在沉思的,却不见有什么 萎靡或屈服。

下图:珂勒惠支《农民的战争组画之一 《耕夫》 31×45cm

《农民的战争(Peasants’War)》是她以革命为主题创作的一系列版画中的一幅,一个男人几乎沦为了一只野兽,四肢犁地。他俯卧的样子与不远处在树丛中被抛弃的女人相呼应,好一幅掠夺的场面。人民看起来完全被践踏了,而大地则准备遮掩这一切。

1894 到1898年,珂勒惠支根据1844年西里西亚纺织工人暴动的历史事件,完成了第一套组画《织工的反抗》——由六幅铜版画和石版画组成。该作品根据剧作家霍普特曼的作品创作,也是珂勒惠支的成名作。该系列共有六幅(《穷苦》《死亡》《商议》《织工队》《突击》《收场》),展现了1844年西里西亚织工起义的故事。

这套组画在她整个艺术生涯中非常重要,它首次描绘出了发展中的资本主义德国劳动阶级的真实生活面貌。

与鲁迅共同编辑《版画选集》的著名美国记者艾格尼丝·史沫特莱曾在1925年的《珂勒惠支及六幅版画》一文中敏锐地捕捉到了困扰着珂勒惠支研究者的一个难题。那就是珂勒惠支以“一战”为分界,前后期艺术风格的不一致。史沫特莱指出,以“一战”为界,前期年轻、精力旺盛的珂勒惠支的创作“都与暴动、起义和革命相关”,“一战”后,“画作中大众日常的痛苦代替了进攻,一位坚韧、受苦的妇女忍受苦难、贫穷、病痛、死亡这些不能忍受的命运之苦”。

史沫特莱认为珂勒惠支的艺术的革命性表现主要在“一战”之前。“一战”后,丧子之痛的影响促使珂勒惠支的艺术更多的专项描绘底层人民的苦难。

与史沫特莱持有同样观点的还有当时德国共产党和社会民主党。1920年,德国共产党的机关报《红旗报》曾批评珂勒惠支,说她的作品可分为两个时期——革命的(特别指《织工》与《农民战争》两组组画)早期只表现了工人阶级处在受压迫、绝望的境地的后期。

珂勒惠支《织工的反抗》 组画之三《商议》27×17cm 1897年 我们只在黑暗中看见一片桌面,一只杯子和两个人,但为的是在商议甩掉被践踏的命运。

他们批评珂勒惠支的画中永远都是这么一些痛苦的脸庞,绝望的妇女、饥饿的孩子,珂勒惠支没有预见无产阶级最终将获得解放。

珂勒惠支本身也没有否认这种艺术风格的转变。1921年6 月28 日,珂勒惠支再次在大剧院观看了德国剧作家格哈特·霍普特曼的戏剧《织工》。她后来在日记中写道:

“在看戏的过程中,我也和织工们一起经历了一场革命,从而认识到自己并不是一个革命者。童年时代愿在巷战中英勇牺牲的梦想是很难实现的,因为自从我明白巷战实际上是怎么一回事以后,就意识到自己是不大可能去参加巷战的”。

艺术家作了自我批评:

“我是在怎样一种幻想中度过了那些岁月,还以为自己是一个革命者,而实际上只不过是一个进化论者。”

她说,“假如革命真像我们所向往的那样”,那么她“可能会采取革命行动的。然而,实际上所出现的革命是极为庸俗、渗有糟粕的,并不如想象的那般美好”。

这些话和到达上海不久后介入革命文学论争时的鲁迅的想法极为相似。

鲁迅曾托史沫特莱写信给珂氏,请求她为柔石创作一幅肖像版画。珂勒惠支以未见过柔石本人,又不了解中国文化而婉拒。鲁迅却因此更加钦佩这位艺术家严谨的创作态度。在鲁迅看来,珂勒惠支作品中的力量感,正是由于扎根于现实生活。他认为,固然不能说珂勒惠支的作品没有一种男性化的煽动力,但如果比照真正的革命宣传画,就会发现不同之处在于珂勒惠支的作品“是和生动的现实生活深深联系在一起的,就会理解这些东西的形式是根植于激烈的葛藤之中的。事物更多的泼刺性赋予它的形式以更强力更本源的紧张感”。

图①:珂勒惠支《织工的反抗》组画之四《织工队》 铜刻 22×29cm 队伍进向吮取脂膏的工场,手里拿着极可怜的武器,手脸都瘦损,神情也很颓唐,因为向来总饿着肚子。队伍中有女人,也疲惫到不过走得动;这作者所写的大众里,是大抵有女人的。她还背着孩子,却伏在肩头睡去了。

图②:珂勒惠支《织工的反抗》 组画之六《突击》(Sturm)铜刻版画 24×29cm 工场的铁门早经锁闭,织工们却想用无力的手和可怜的武器,来破坏这铁门,或者是飞进石子去。女人们在助战,且痉挛的手,从地上挖起石块来。孩子哭了,也许是路上睡着的那一个。

图③:珂勒惠支《织工的反抗》 组画之八《收场》 1897年

图④:江丰《码头工人》

珂勒惠支《纪念卡尔李卜克内西》木刻 35.6×49.8 cm 1920年

珂勒惠支的底层人物所表现的革命性或许不如无产阶级革命宣传画,他们在反抗中流露出恐惧,在哀求中闪现出希望,在挣扎中鼓荡着愤怒——他们在一瞬间是丑陋的,一瞬间又有种深刻的美。这些人物从现实中来,在版画上“抽象化”,却又在现实中,在每一个观看者的记忆中找到自身的落实。

珂勒惠支被视为进步艺术家也正在于她持续地赋予了底层与苦难以“可见性”。鲁迅积极地推介她的作品,因为她使人“明白世界上其实许多地方都存在着‘被侮辱和被损害的’人”,同时“也存在着为这些人们悲哀叫喊的艺术家”。

这其中蕴含着一种坚实的联结感。中国第一代现代木刻家江丰正是在珂勒惠支的影响下创作出了作品《码头工人》。

战争、死亡与苦难

珂勒惠支《德国的孩子们饿着》,1924年,石板作品。珂勒惠支最负盛名的作品,鲁迅从孩子们的饥饿中读出了“希望”。

珂勒惠支的一生经历了威廉皇帝时代、第一次世界大战、魏玛共和国时代、纳粹统治和二战,灾难、战争、饥饿、死亡扑面而来。所有这些经历不仅留在了她的日记里,也映照在她的艺术作品里。

儿子的死亡意味着她后期的创作主要被内疚和悲伤驱使,死亡是她终身的灵感源泉,也是一种肆意残酷又极富感染力的东西,常常把她的创作带向截然不同的方向。死亡的张力也为她1910年的作品《死亡和女人(Death and Woman)》赋予了一种毛骨悚然的写实主义:一组诡异的哥特式三人行,裸露的母亲挣扎着,处于骷髅和孩子中间,显得完全入了迷。

作为一位女性艺术家,珂勒惠支的版画的另一个主题是爱,这一点并不难理解。然而,用锋利的刻刀和黑白两色来表达爱的主题,这却是一桩艰难的甚至是不可思议的事情。一般来看,爱总是柔和的、绚烂多姿的,尤其是在当下这个时代,爱更容易被理解为甜腻和花哨的乐趣。然而,珂勒惠支艺术中的爱的主题是那样的浓厚和惊心动魄。

对于珂勒惠支来说,她的爱却总是与苦难和牺牲联系在一起。很显然,这与她所处的那个充满贫困、饥饿、战乱和死亡的时代有关,不仅如此,也与她的个人际遇有关。

当然,并非所有的苦难都是艺术,但伟大的艺术常常跟这些人类苦难相关。苦难造就了珂勒惠支的艺术,赋予它们震撼人心的表达力。如在《面包!》一幅中,几个饥饿的孩子,目光中充满了恳求和渴望,而一无所有的母亲却只能背向孩子们,她那高耸的肩背,僵硬而又扭曲,透露出深深的绝望和痛苦。

左图:珂勒惠支《死神与女人》 Death and Woman,1910年 铜刻

另一方面,珂勒惠支又不只是停留在一般意义上的苦难宣示。在她的作品中,苦难被赋予特别的精神深度。在她作品中,生命的痛苦被引向了深刻的爱,成为苦难救赎的寓言。而其通向爱的途径,则是牺牲。前文讲到的《牺牲》中,一个身体有些衰颓但仍坚韧的母亲,伸出瘦削的双臂,托护着一个柔弱的婴儿,仿佛是从母亲的肢体里生长出来的一部分。在大面积的黑白色块的比较中,强与弱、柔软与坚硬、奉献与不忍、爱与牺牲,诸般对立的状态和情绪交织在一起,显示出人的精神世界剧烈震荡的情感冲突和悲悯的宗教情怀。

1930年代,当鲁迅将珂勒惠支的作品介绍进来时,正是民族经历巨大灾难的前夜。随着抗日战争的爆发,新兴木刻在工具和传播手段方面的优势立即显示出来了。一把刀,一块板,一瓶墨,几张纸,这些就可以构成一个小型的印刷所。在艰苦的战争条件下,木刻艺术不仅成本低,而且传播迅捷。

凯绥是个和平主义者,也是个坚定的社会主义者。1920年成为普鲁士艺术学院的第一位女性院士;1925年结识美国作家艾格尼斯·史沫特莱。1927年应邀访问苏联,回国后创作石版画《游行示威》《团结就是力量》《母与子》等。1933年希特勒上台后即被开除出艺术学院,备受迫害,但她还是坚持作画。由于空袭,她离开了居住52年的柏林,移居德累斯顿的莫里茨堡,1945年战争就要结束之际她却去世了,终年78 岁。

珂勒惠支对于中国现代版画的影响是无与伦比的、决定性的。她的创作直面人间的苦痛,充满人文关怀。她在艺术上的巨大影响力并非只因创作题材的震撼力,更是因为她极高的艺术造诣。她的版画在构图形式、刀法、以及黑白的排布都有高度的把控能力。正是这种技法能力和艺术敏感度,才使她单靠黑白,就能把人物的悲哀、愤怒、绝望、反抗精神刻画得淋漓尽致,给观众以强烈的视觉冲击力和情感力量。珂勒惠支精湛的技法仍为今天的版画家们受益。