基于文献分析探讨中医药治疗乙型肝炎肝硬化腹水的用药特点*

王木源 李小科 刘蕊洁 杨先照 叶永安△

1.北京中医药大学东直门医院 (北京,100700) 2.首都医科大学附属北京同仁医院

腹水是肝硬化常见的并发症。现代医学认为肝硬化的常见病因有病毒性肝炎、酒精性肝病、自身免疫性肝病、药物性肝损伤、遗传代谢性肝病、非酒精性脂肪性肝病、血吸虫病等,乙型肝炎病毒感染为我国肝硬化最常见的病因。肝硬化患者一旦出现腹水,预后不佳,1年病死率约15%,5年病死率为44%~85%[1]。肝硬化腹水属于中医“鼓胀”范畴。现代医家认为肝失疏泄、脾失健运、肾失气化是形成鼓胀的关键病机[2,3]。中医药治疗对于促进腹水消退、预防腹水复发等方面具有重要作用,且在难治性腹水的治疗中具有一定的价值[4]。本研究通过对文献中诊治肝硬化腹水的组方用药进行统计,提取治疗乙型肝炎肝硬化腹水的用药规律,并与其他未明确提及病因所致肝硬化腹水的组方用药进行比较,对用药频率特征进行分析,以期为该病的临证治疗提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 检索策略 检索1963年1月1日至2021年1月1日中国学术期刊全文数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang Data)、维普网(VIP)中已发表的关于肝硬化腹水的中医文献作为中文文献来源;英文文献检索PubMed、EMBASE、Cochrane Library数据库。中文数据库以“肝硬化”AND“中医药”(OR“中医”OR“中药”)或“腹水”(OR“鼓胀”OR“臌胀”)AND“中医药”(OR“中医”OR“中药”)为检索词进行主题词检索,英文数据库以“hepatic”(OR“liver”)AND“cirrhosis”AND“Chinese Medicine”或“ascites”AND“Chinese Medicine”为检索词进行主题词检索。

1.2 文献纳入与排除标准 纳入标准:①肝硬化腹水诊断标准、辨证分型,参照2017年《肝硬化腹水中医诊疗专家共识意见》[2];②文献中明确中医辨证分型;③文献提供具体中药组成;④给药方式为口服中药治疗。排除标准:①仅涉及理论阐述及综述的文献;②重复文献或文献实际内容重复;③治疗无效文献。

1.3 数据规范与文献分析方法 本研究参考《中华人民共和国药典》,对中药名称统一整理及规范。计算机检索文献,通过文献篇名、摘要及全文阅读相结合的方式,按照纳入排除标准进行筛选、判定。应用Epidata 3.1软件对纳入文献进行信息采集。所有文献的检索、数据的采集、录入、标准化过程均由双人独立、交叉核对。统计采用Excel 2007进行数据汇总及频数分析。

2 结果

2.1 检索结果 按照检索条件进行检索,共获得文献8 381篇,依纳入、排除标准,最终获得119篇文献,纳入中药复方126个。其中明确肝硬化腹水病因为乙型肝炎病毒感染文献42篇,含中药复方43个,占所有中药复方的34.12%。

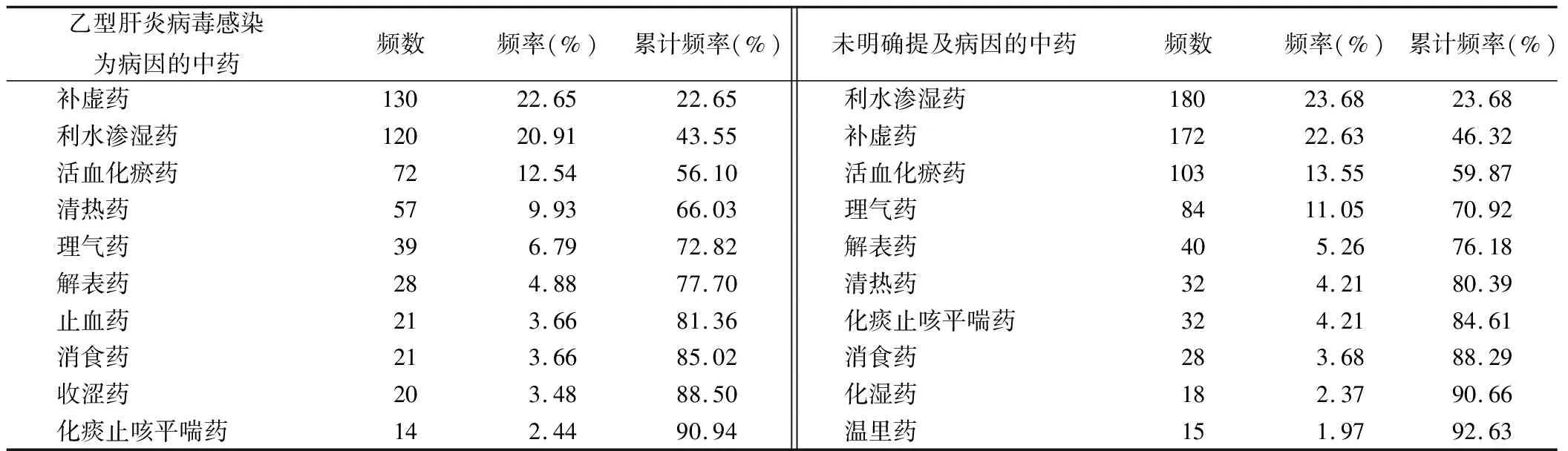

2.2 复方中药物频数情况 对纳入文献126个中药复方中的中药进行统计,共使用中药117味。明确乙型肝炎病毒感染为病因的肝硬化腹水使用组方为43个,未明确提及病因的肝硬化腹水使用组方为83个,高频药物使用情况(前10味)见表1。

表1 中医药治疗肝硬化腹水的高频药物(前10味)

2.3 中医药治疗肝硬化腹水药物功效分类情况 所纳入研究的明确为乙型肝炎肝硬化腹水的药物按功效可分为17类,前10类分别为补虚药、利水渗湿药、活血化瘀药、清热药、理气药、解表药、止血药、消食药、收涩药、化痰止咳平喘药,累计频率占比可达90.94%,其中排名前5类药物累计频率为72.82%,见表2。未明确提及病因的肝硬化腹水使用组方中药物按功效可分为17类,前10类分别为利水渗湿药、补虚药、活血化瘀药、理气药、解表药、清热药、化痰止咳平喘药、消食药、化湿药、温里药,累计频率可达92.63%,其中排名前5类药物累计频率为76.18%,见表2。

表2 中医药治疗肝硬化腹水药物功效分布(前10类)

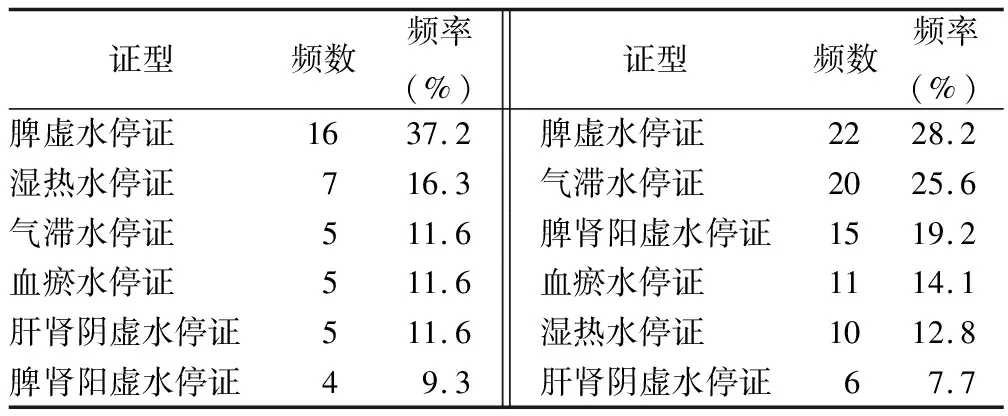

2.4 中医药治疗肝硬化腹水证型分布情况 所纳入研究的126个中药复方明确乙型肝炎病毒感染为病因和未明确病因的肝硬化腹水证型分布见表3。

表3 中医药治疗肝硬化腹水的证型分布

3 讨论

肝硬化腹水属于“鼓胀”范畴,各家针对鼓胀的不同临床表现提出有气、水、虫、血等病因,现代学者普遍认为气滞、血瘀、水停是形成鼓胀的基本病理因素[2]。肝硬化腹水中医诊疗专家共识意见(2017)[3]强调应重视病因治疗如抗病毒、戒酒、纠正代谢紊乱或自身免疫紊乱等。但病因治疗仅能够延缓疾病的进一步发展,无法有效逆转现存的肝脏病理状态,因此对于腹水的有效控制是不可回避的直接需求。目前西医对于腹腔积液的内科处理措施包括利尿、纠正渗透压以及腹腔穿刺放液等,但存在药物依赖、复发率高、长期应用的安全风险以及利尿剂抵抗等诸多临床问题[5]。中医药治疗对于改善症状、利尿剂抵抗等方面具有一定的优势[6]。但中医治疗存在辨证实践的复杂性,加之该病病因多样、病机复杂、患者症状及耐受程度不一,临床常难以决策其治疗重点。乙型肝炎是我国肝硬化发生的主要病因[7],我国古代文献无此称谓,但根据其临床表现及发病特点,乙型肝炎属于“胁痛”“黄疸”等范畴。随着诊断的精细化和中西医联合诊疗理念的普及,对于乙型肝炎病毒感染这一重要病因的理解也促使中医药治疗发展出了具有针对该病病因的认识[8]。因此,针对病因总结出治疗乙型肝炎肝硬化腹水的用药规律具有临床实践意义。

本研究结果显示,在治疗该病的证型分布中,脾虚水停证(37.2%)占比最大,其次是湿热水停证(16.3%),脾肾阳虚水停证最少,前二者均高于未明确提及病因的肝硬化腹水证型分布中各自的频数分布,体现出病因为乙型肝炎病毒感染的肝硬化腹水的证型特征。因该病人群以乙型肝炎病毒感染为因,湿热之邪侵体日久,蕴于中焦内伤肝脾,致土壅木郁,脾伤气虚、肝伤气滞,肝脾两伤,脾失健运,湿浊停滞聚于腹中而成鼓胀。叶永安等[9]通过纳入81篇文献,涉及乙型肝炎肝硬化患者11 912例,对其中2 942例肝硬化失代偿期患者进行证候分布归纳,认为失代偿期病位以脾、肝为主,病性以湿、虚、瘀、滞、热为主,与本研究结论一致。

在中医药治疗乙型肝炎肝硬化腹水中,出现频率最高的前10味药为黄芪、茯苓、白术、丹参、猪苓、泽泻、大腹皮、赤芍、鳖甲、车前子,具有健脾、益气、活血、渗湿、行气、清热、利水等功效。研究表明,白术能改善肝脏缺血再灌注损伤和过氧化损伤[10],黄芪具有抗肝纤维化、免疫调节、抗炎等多种药理作用[11],茯苓具有保肝与改善肝纤维化的作用[12]。值得注意的是,与未明确提及病因肝硬化腹水相比较,具有清热、解毒功效的药物(丹参、赤芍、茵陈、苦参等)占比相对较高(23.36%vs15.38%)。

通过本研究发现,在治疗乙型肝炎肝硬化腹水的有效复方中,补虚药和利水渗湿药占比最大,其次是活血化瘀药、清热药、理气药、解表药、止血药、消食药、收涩药、化痰止咳平喘药。据此可以看出中医药治疗本病着重使用补虚药和利水渗湿药,补虚药中补气药(57.7%)、补阴药(24.6%)所占比例较大,是为注重补正之虚、缓湿热之弊及治标之急;而治疗药物又多见活血化瘀通络、清热凉血解毒、健脾益气消积、疏肝理气化痰、开宣肺气利水、养阴收涩止血等功效,可认为本病病因病机以湿热之邪稽留人体为因,以气虚为主,以水停为著,同时湿、热、瘀、滞、痰等渐生再相结合。这与“本虚标实”为基本特征,鼓胀常气、血、水、毒互结等结论相符[2]。另外,在该病使用清热药的频数分布明显高于未明确提及病因的肝硬化腹水(9.93%vs4.21%),可认为在以乙型肝炎病毒感染为病因的肝硬化腹水治疗中,针对病因使用中药治疗是存在一定意义的,临证时需得到进一步认识。叶永安等[13]对1 003例慢性乙型肝炎患者进行证候调查,认为其核心病机是肝郁脾虚、肝胆湿热。李琼等[14]认为,病毒性肝硬化失代偿期是因毒致瘀,因虚致瘀,虚、瘀互结的恶性循环的表现。笔者所在团队主持的国家科技重大专项“十一五”及“十二五”开展的全国多中心随机对照研究表明,中药复方(中药调肝健脾解毒方、调肝健脾和血方、调肝解毒化湿方)分阶段联合核苷(酸)类似物(NAs)后,可较NAs单药治疗显著提高HBeAg转阴率10%以上[15, 16],上述该方均含有一定比例的清热解毒类药物。而在获得的具有清热、解毒等功效药物中,常用的包括茵陈、苦参、虎杖等,现代研究已证实如茵陈提取物、苦参碱、虎杖提取物槲皮素、原儿茶酸等具有抑制HBsAg、HBeAg的分泌及HBV DNA的复制、影响HBV转录、抑制逆转录酶活性、与抗病毒药物联合使用时得到增强[17-20]。由此可见,对于乙型肝炎肝硬化腹水的治疗,在辨证施治的同时需要兼顾病因应用具有清热解毒功效的中药更有益于提高疗效。

综上,肝硬化腹水病机复杂,既有本体气、血、阴、阳、正气的亏损,又有湿、热、郁、疫毒、痰浊、瘀血、水饮等实邪的存在,对病因的中医药治疗需得到进一步的认识。结果显示乙型肝炎肝硬化腹水其病机以气虚水停最为显著,以湿热之邪稽留人体为因而致的脾虚水停证、湿热水停证多见,相较治疗未明确提及病因肝硬化腹水,清热解毒的药物占比更多。具体中医药治法上以益气健脾、利水渗湿为基础,以清热解毒针对病因治疗,再辨病机对应施治。本研究对目前相关文献的数据进行二次整理,存在一定的偏倚,且其中部分肝硬化腹水的病因未明确提及,因此研究的结果及推论存在一定局限性,需待大规模多中心的临床试验加以深入研究。