绝版的郎木寺小镇

清菡

郎木寺不是寺院,是小镇。

绝版的小镇。一个镇子归两个省管辖,藏回两个民族混居,喇嘛寺和清真寺并存。不同的种族、不同的风俗、不同的信仰,在这个小镇交融渗透而又彼此独立。你做你的礼拜,我晒我的大佛;你吃你的清真,我享我的酥油。公用同一条河,齐享同一片蓝天,互不干扰,互不介入,这和平,这融洽,都盛放在了这个叫郎木寺的小镇。

甘肃与四川的交界,是以小镇的形式完结和开始。郎木寺小镇是开在它们交界处的一朵格桑花。这格桑花,不艳丽,不妖娆,也不精致,却有着高原红的热烈、不羁和淳朴。这个小镇带着一股瑞士小镇的风情。

它不是江南小镇,也不是北方大院。江南小镇太粉,北方大院过于方正。它是散落在山坳里的一件藏袍、一页经幡或者一块盖头。风过之处,有酥油茶的清香、马头琴的悠扬,还有一股浓浓的散不去的体味。

这味道,在空气里弥漫、氤氲,一股,一股,扑上来。最初不习惯,很快,这种醇厚的、奶白的,带着浓浓羊膻气和酥油的味道,越闻越浓,越闻越重。在这样独特的小镇,闻这样独特的味道是必然的。小镇的一呼一吸里,都有这样的气息。

我随意地走在小镇的街上,就像走在一页经幡里,又神秘又肃穆。那路上三三两两走着的喇嘛,向着同一方向,那是喇嘛寺的位置。他们身着绛红色法袍,须了发,一脸虔诚,不紧不慢地走着,游人看他们,他们并不看游人,只是神色安然地走着。

这就是郎木寺,不管外界多么繁华,我依然朴素着我的朴素;不管外界多么喧嚣,我依然安静着我的安静。

不动心,有信仰,默默坚守,心中就会开出桃花源。

有点像世外桃源,什么都不在了,就留下这么个小镇,就留下小镇里的一群信徒,晒大佛,做礼拜。或者什么也不做,就坐在台阶上看来来往往的人,看日出日落。这样的人,在小镇上走一圈,是不难遇到的。

你看,在临街的台阶上,坐着一位藏民,黝黑的皮肤上,两坨高原红,像两朵格桑花,眼睛深陷下去,面无表情,像一尊佛像。裹着一件藏袍,又灰暗又油腻,落满岁月的尘埃,仿佛一年都没洗过。我经过他身边的时候,太阳还在,太阳不在的时候,我又从他身边经过。

这样的闲,会让我感觉自己脚步太快。经过他们时,脚步会情不自禁地慢下来。

卖绿松石的藏族大妈,坐在临街的摊前,看我们过来,也招呼,也叫卖,但没有讨好和狡黠,她很费劲地说着普通话,却依旧有浓浓的藏味。她会一脸真诚地告诉你,这一串是真的,那一串是边角料合成的。如果在别处,我会对这样的话打折,但此刻,我信,就像信我的邻家大婶一样。

这个小镇,让我放下了对人的戒备、猜疑和揣度。

来小镇,是要到临街的店铺逛一逛的。一条路,把店铺隔成南北两列,新的旧的店铺,一间挨着一间,有丽江的味道,但没有丽江的拥挤和堆叠。男的女的老板,一样地真诚,一样有寡寡的闲。各家大同小异,无非是一些围巾、披肩、衣饰、挂件,但都有着浓浓的地方特色,价格也实惠。我买了一件长裙、一条围巾。

我的买,也是绝版的。那衣物上,记录我的路过,遍布我的审美,散发着小镇的气息,还有那家店主人的温度。

夜色渐渐上來,偏偏又下了一点如丝小雨,朦胧的灯光下,小镇安详沉静的样子,像一位刚刚从浴室里走出的仙女。这一刻,更应和了“郎木寺”这个名字,郎木寺,藏语是仙女之意。整个镇子像一副水墨画,在淡淡疏影里,依稀可见穿了藏袍的女子,向着来往的汽车招手,它们的后面是发着幽幽灯光的旅店。也有带着头盖的回族女子,撑着伞,漫步在烟雨里,

这个时候,最惬意的是要吃一些当地的小吃的。就找临街的小吃店坐下,精糕、粽子、银耳、甜醅汤、酥油茶......即使是一样的叫法,但绝对是不一样的味道。即使是丽莎餐厅的西餐,都带了本土的味道。这味道,是郎木寺的味道,是绝版的。

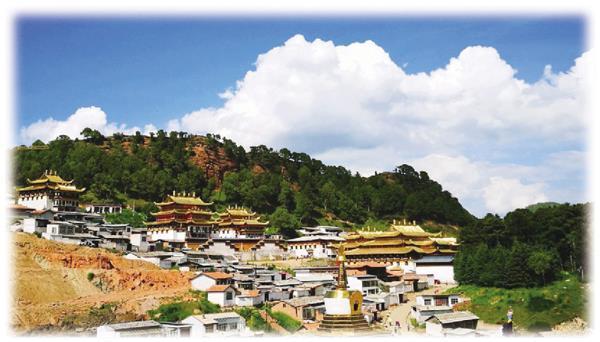

更绝版的是它的地理环境:四面环山,山上树木成荫、郁郁葱葱,风景优美。五彩经幡高高飘扬,在风中发出猎猎的声响。庄严肃穆的寺庙里,飘出袅袅佛香,寺庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌,一派佛界风光。这风光,也是其它小镇所没有的。

高原强烈的太阳分外灿烂,分明就是艳阳高照的盛夏,可随便一处荫凉之地,都是凉凉的触感。尤其是早晚,分明又是春秋之季,下过雨后,穿羽绒衣都不觉暖。难怪,来这里,一年四季的衣服都要备上。

一条小溪穿镇而过,溪水潺潺,并不宽阔,也就窄窄细细一条,却也叫“白龙江”,这气派浩大的名字,实实与这溪不配。这就是郎木寺,连小溪也要称作江。一群藏族、回族、汉族妇女,蹲在石板上,一字排开,进行各种洗,那该是怎样的盛大和烟火,据说,这是常事。可惜,我并未看到,是多少带了些遗憾的。

就这样,我与郎木寺有了一次匆匆的会面,匆匆,却又刻骨,因为那气质独特,也绝版。

选自《中国民族报》