略论《陕西志辑要》及其地名学价值

魏欣宝 华小勇

摘 要 王志沂采辑诸家记载,删繁就简,辑考《陕西志辑要》一书。该书贯彻其注重实践考察、沿革为先、记载全面等修志思想。其体例中专辟“释名”一栏,解释陕省诸地地名之由来,从中大体可分十余类。陕省受地理环境、历史发展的影响,尤以“因水为名”“因山为名”“因方位为名”“以故国故邑为名”等为主,王氏在地名解释中涵盖全省、辑考简要,同时贴近时人生活,不仅有助于时人增强乡土认知,而且为今日地名学研究提供借鉴。

关键词 王志沂 《陕西志辑要》 地名学

陕省是为中国历史上最为重要的區域之一,周秦汉唐曾为故都之所在,至宋元明清之时亦为西陲要地,尤其明清两代更是沟通内陆与边疆的重要通道,军事战略位置险要。明正统以后为防止北方蒙古族侵扰,在北方边境设置“九边”重镇,因“西北诸镇,地当虏冲”,时陕省即有榆林(延绥)、宁夏、固原(陕西)三镇。至清代,陕省时为国家战时前线,且因其“遥控陇蜀,近联豫晋,四塞河山”的地理位置,是为沟通西北、西南、中原及域外的重要通道,战略位置极为重要。

明清之时,伴随着文化重心的东移南迁,虽陕省文教事业较汉唐时大为衰微,然陕地古迹众多,且陕人多怀古,加之战略位置重要,因此对于史志编纂极为重视,自北宋宋敏求《长安志》及后,为后世留下诸多兼具文献史料价值与文学价值的方志名作,如何景明之《雍大记》、康海之正德《武功县志》、洪亮吉等撰乾隆《澄城县志》等。此时期陕省方志特点有三,其一为数量多,其二为种类多,其三为各志修撰时间跨度合适。众多方志中尤以清代华州王志沂所纂《陕西志辑要》一书为个中翘楚。王氏以一人之力,辑多方资料而成书。《陕西志辑要》是为了解清中期陕省历史传承的重要参考。

一、王志沂与《陕西志辑要》

王志沂,号鲁泉,华州(今陕西渭南华州区)人。其父王士棻,乾隆朝曾任刑部主事、员外郎、右侍郎,生性刚直,不阿附权贵,执掌刑狱数十年,以执法公允、精明干练名重一时,后在总结数十年司法经验的基础之上,撰《纂修律例》一书[1](P10786-10787)。父亲的言传身教对王志沂影响颇深,王志沂幼时即“性聪敏,学博”,后随父长居京师,更是增其阅历,年十二时“捐员外郎,在京候补”,后又“随父督学任所,阅卷六年”,奠定其深厚文学之功底,时关中大儒李元春盛赞其“文章政事之才俱重一时”[1](P64)。

与传统文人多养在书斋不同,王志沂则强调实践考察对于个人学问的帮助,道光二十三年曾去汉南,归后撰《汉南游草》一书描写沿途见闻,深受时人追捧,获“关西领袖”之赞誉。此种学风、文风在《陕西志辑要》撰修中亦有体现,如在“户口”“田赋”“风俗”等栏简要记叙区域特点,以至谢佩兰评价该书“文简而赅”。此外王氏性嗜金石,尤好临摹唐碑,尝以书法而名为一时,故其对金石之学多有研究,因鉴毕沅《关中金石记》存有搜录不全,故王氏自道光二年(1822)始,“广为搜辑”,至道光五年撰成《关中汉唐存碑跋》一书,收录关中地区秦汉至唐数百年间石刻摩崖一百五十余种。

作为王志沂的代表作,《陕西志辑要》一书编纂缘由,王氏在凡例中称,“陕西通志及各府县志,检阅不易,且通志修于雍正十三年,府志皆修于乾隆年间,州县无志者甚多,几于文献无征”[2](P13)。主要是受之前陕西志书卷帙浩繁,不方便检阅,加之先前的志书距今已颇有时日,许多新晋资料尚未收录,因此王氏“检查各志,并采辑诸家记载,删繁就简,汇为一编”[2](P13),辑录而成。

《陕西志辑要》全书共七卷,分卷记述陕省七府九州四厅七十四县,以省、府、厅、州、县为纲,分类载述辖地之分野、沿革、疆域、学校、户口、田赋、风俗、关津、山川、古迹、祠墓、官师、人物、列女、仙释逸流等情况。在诸多内容之中,王氏首重“沿革”。“沿革”之于方志的重要性,明清时期诸多方志大家曾强调,如戴震认为“志首沿革,以星野附之,何也? 沿革不明,则志中述古,未有能免于谬悠者,故考沿革为撰志首事”[3](P522)。王氏深受影响,该书各府州县首无不先列沿革,并自古及今详细记述,如临潼县,“周骊戎,秦骊邑,汉新丰邑,后置万年县,晋置阴盘县,魏省阴盘置新丰,隋因之,唐改名昭应县,改万年为栎阳,五代因之,宋更名临潼,金因之,元省栎阳,明及本朝因之”[4](P111),使人们对该地发展变化的来龙去脉一目了然。其次,《陕志》一书记载全面,对于清时陕省七府九州四厅七十四县无一漏载。王氏在其序言中写道,“通志修于雍正十三年,府志皆修于乾隆年间,州县无志者甚多”,有感于此,便“检查各志并採辑诸家记载,删繁就简,汇为一编,以便观览”。检阅陕省诸地方志,道光前后陕省修志确实进入低潮期,除西安府、咸阳、渭南等地修有新志,多数地区修志时间多在乾隆朝与光绪朝,《陕西志辑要》承上启下具有重要的史料价值,对于研究区域地方史具有重要的作用。

二、《陕西志辑要》对陕省地名之解释

《陕志》在陕省诸地方志中最有特色是为其专辟“释名”一栏,辑考陕省诸地之地名渊源。地名渊源解释是中国传统地名学研究的重要内容,自《汉书·地理志》后,历代修史大多沿袭其体例,经唐宋时期全国地理总志纂修之风盛行,直至元明清诸“一统志”。从《汉书·地理志》到《大清一统志》, 中国传统的地名学一直以地名渊源解释为主要内容经久不衰,《陕西志辑要》对于陕西84个地名进行解释,使人可一览陕省地名之渊源。以下我们通过分类逐一阐释。

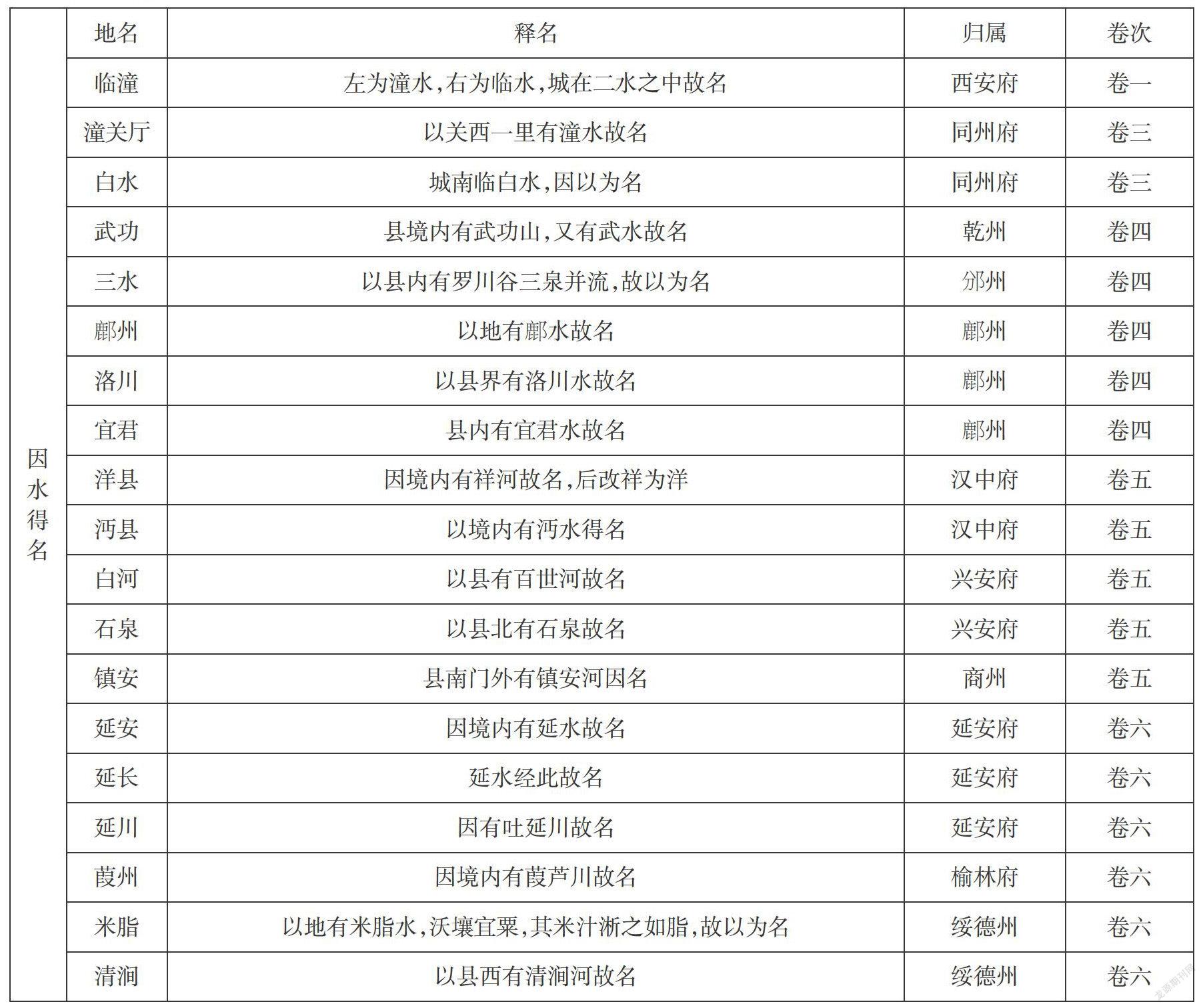

1.“因水为名”类

“因水为名”的命名原则最早在东汉时刘熙《释名》中已有提及,“借水以取名”,后常璩在其《华阳国志·汉中志》、沈约在其《宋书·州郡志》中对汉中、寻阳等地以此进行解释,至北魏时在其《水经注》中提出“因水以名地”“藉水以取名”“因水以制名”等说法,直至唐李吉甫在其《元和郡县图志》中最终明确将其归纳为“因水为名”四字原则[1](P164)。

我们从中可以看到,陕省中“因水得名”的府、州、县不在少数,这与中国古时为农业社会,受河流在农业生产中的重要性决定的,城镇、聚落多以水而定,因水而名。值得注意的是,平利“以县南有平利川故名”,“川”本意指“贯穿通流水也”,为河流、水道之意,而在后期词义不断发展延伸,又有山间或高原上平坦而地势低的地带,即平川之意,此处平利县所指之“平利川”即为此意。与此相反,如延川因有吐延川故名,吐延川在“秀延水即辱水,一名清涧水,又名吐延水,今俗名县河”[2](P4);葭州因境内有葭芦川故名,“葭芦川本名茹芦水,源出榆林之双山堡,南流六十里入州境……又东南流十里至州治,环城而南达狮子崖、营盘山,东入黄河”[3](P35)。由此可见延川、葭州确以水得名,对于“川”等词义丰富之词需相互对校,以免错讹。

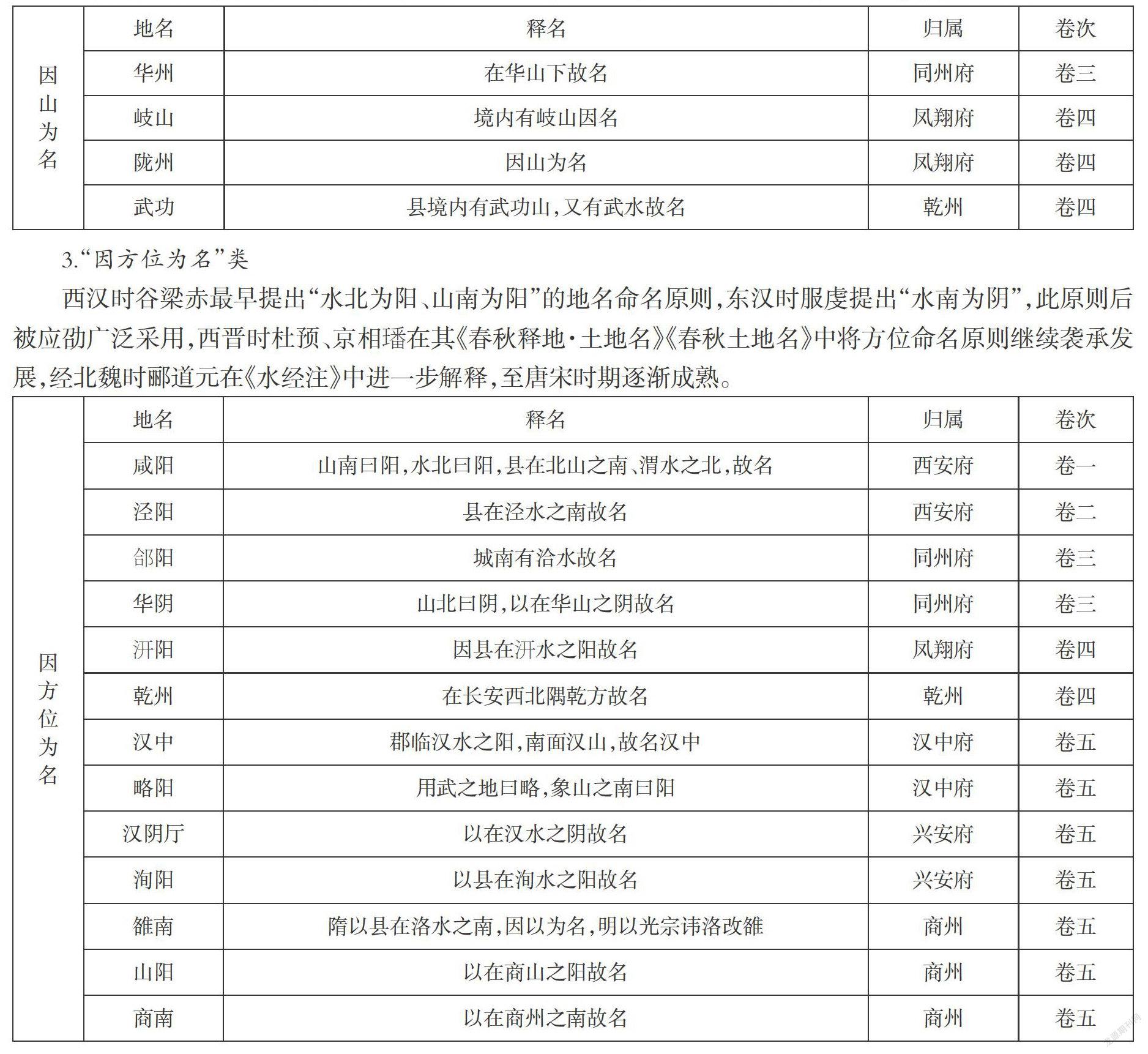

2.“因山为名”类

《汉书·地理志》中即以运用山水解释地名,至东汉时应劭提出“因山名县”的原则雏形,东晋时常璩在《华阳国志》将其归纳为“因山名也”,南朝刘宋时盛弘之在其《荆州记》中将其简洁升华为“因山为名”,后北魏郦道元在其《水经注》中将“因山为名”加以继承和发扬光大,对后世诸地名学著作、地志编纂影响极大。

3.“因方位为名”类

西汉时谷梁赤最早提出“水北为阳、山南为阳”的地名命名原则,东汉时服虔提出“水南为阴”,此原则后被应劭广泛采用,西晋时杜预、京相璠在其《春秋释地·土地名》《春秋土地名》中将方位命名原则继续袭承发展,经北魏时郦道元在《水经注》中进一步解释,至唐宋时期逐渐成熟。

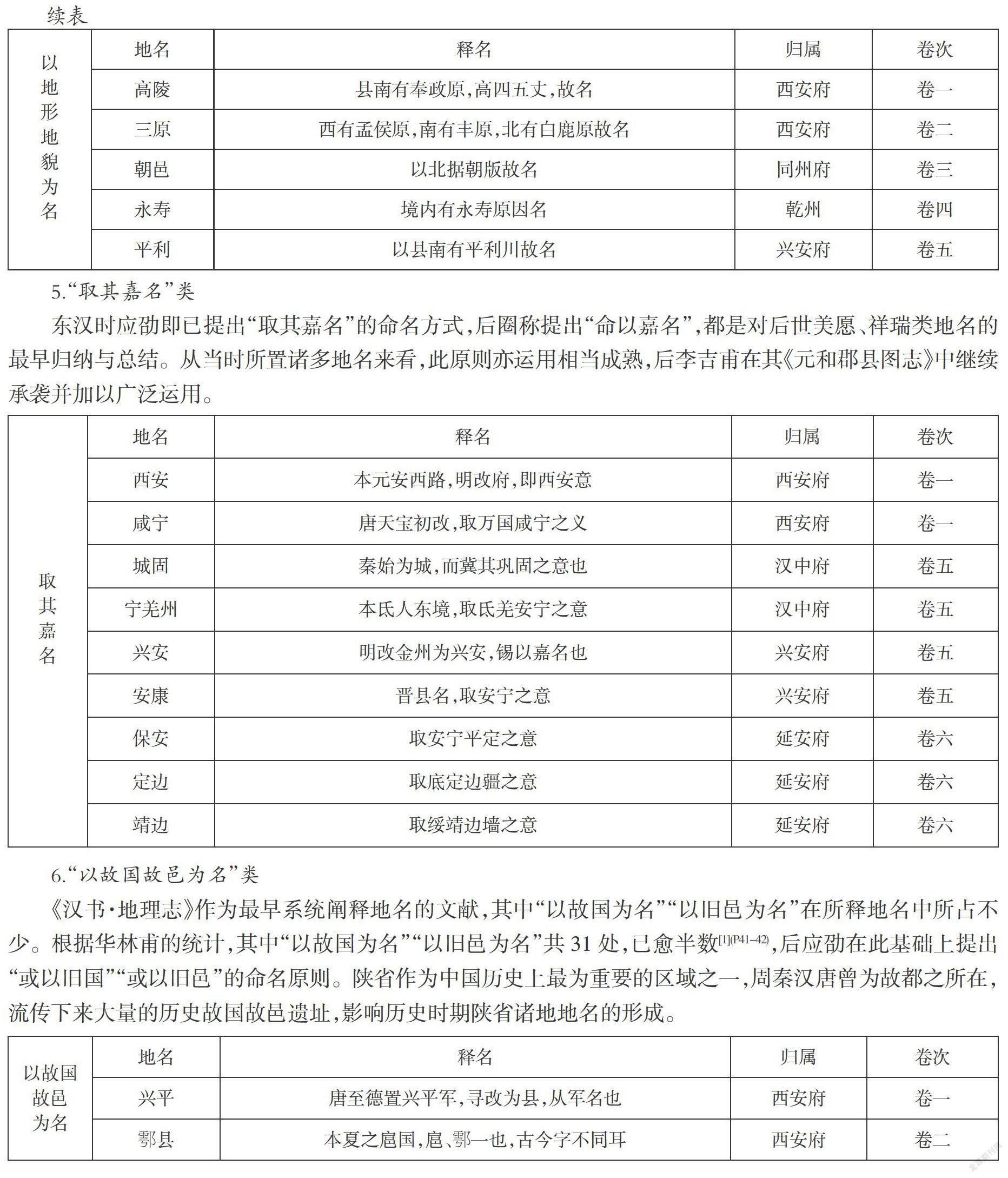

4.“以地形地貌为名”类

东汉时应劭即已提出“或以川原”的命名原则,经魏晋南北朝时诸多地名学家及其著作的延伸发展,至中唐时李吉甫在继承中发展,在其《元和郡县图志》中举一反三,提出地名因山、水以外事物为名的原则,明确提出“因原而名”“因川而名”的命名原则。

5.“取其嘉名”类

东汉时应劭即已提出“取其嘉名”的命名方式,后圈称提出“命以嘉名”,都是对后世美愿、祥瑞类地名的最早归纳与总结。从当时所置诸多地名来看,此原则亦运用相当成熟,后李吉甫在其《元和郡县图志》中继续承袭并加以广泛运用。

6.“以故国故邑为名”类

《汉书·地理志》作为最早系统阐释地名的文献,其中“以故国为名”“以旧邑为名”在所释地名中所占不少。根据华林甫的统计,其中“以故国为名”“以旧邑为名”共31处,已愈半数[1](P41-42),后应劭在此基础上提出“或以旧国”“或以旧邑”的命名原则。陕省作为中国历史上最为重要的区域之一,周秦汉唐曾为故都之所在,流传下来大量的历史故国故邑遗址,影响历史时期陕省诸地地名的形成。

7.其余命名方式

《陕西志辑要》中对于陕省诸地地名解释,除上述主要6类外,还有“因事为名”类、“因年号为名”类、“因物产而名”类、“因对称而名”类、“以堡寨镇关塞台为名”类等多种,因在陕省所占比例较少,故一并论述。

“因事为名”类,《越绝书》中最早提出“因事名之”的原则,后郭璞亦有此类说法,至唐李吉甫时在其《元和郡县图志》中将“因事名之”的原则承袭发扬。《陕西志辑要》中对于长安、富平、南郑等县都是以此为释,如长安县“长安本秦乡名,楚怀王封项羽为长安侯,因以名县”[1](P52),南郑县“周郑桓公遗民南奔汉中,故以南称”[2](P512)。

“因年号为名”类,北魏杨衒之在其《洛阳伽蓝记》中最早提出以年号为名的原则,至唐宋时期增置、改置此类地名是当时政区地名整理的重要内容,如淳化县,“立县之始,宋太宗改元淳化,即以为名”[3](P457)。

“因物产而名”类,以当地物产为该地地名自古即有,班固、应劭、常璩等分别在其著作中对此类地名进行阐释,《汉志》中对于“蓝田”以“山出美玉”而释,《陕西志辑要》对其进行细化因“玉之美者曰蓝,县出美玉”[4](P146)而故名。

“以堡寨镇关塞台为名”类,陕省历史时期长期处于与少数民族对峙前线,如宋夏、宋金、明蒙对峙等,在此过程中修建大量的堡寨、要塞等军事设施,国家一统或安定后在此地置县,常以该地原有镇堡、军寨命名。如,安塞,因宋堡名;安定,因宋堡名;怀远,因明堡名;吴堡,从塞名也。

除此之外,还有“避讳地名”,东汉时应劭始对其进行地名解释。唐宋两代是我国历史时期地名避讳的高峰期,如宜川县“本后魏义川,宋避太宗讳,更义为宜”[5](P680),而雒南县更是具有方位与避讳双层释义,“隋以县在洛水之南,因以为名,明以光宗讳洛改雒”[2](P625-626)。

总体而言,《陕西志辑要》中对陕省诸地等地释名有十一种之多,以“因水为名”为其中之最,有18个之多,此外在“以方位为名”之中涉及“水”的还有8处,共26处,这可客观地反映河流水系在中华文化历史发展中的重要作用,也反映了先民对水的依赖。同样,陕省作为中华文化的重要起源地,存在大量的历史遗迹,因此“以故国故邑为名”的地方亦不在少数。此外,属陕北的延安、榆林、绥德三府州,历史时期多处于中原王朝与游牧民族的交界地带,因此地名多取“安”“边”等字取其嘉意,反映出时人对于安全稳定生活的向往,亦反映出边地不同于中原内陆的发展历史。

三、《陕西志辑要》的地名学价值

首先,地名解释全面。《陕西志辑要》对全省府县地名进行解释,使时人了解本地名称的渊源,亦正如前文所言,作为一部陜西全省志书的辑录性著作,记载的行政区划完整无缺毫无疑问是基本条件,且王氏在《陕西志辑要》成书过程中一直以“沿革为首重”的指导思想,而在考证沿革中对于地名渊源的考释无疑是极其重要的佐证材料。如对于西安府的地名考释,“本元安西路,明改府,即西安意”[1](P45),其中将西安沿革及地名解释相结合,元奉元城在洪武初年全国“改路为府”的政区调整浪潮中改为西安府,明初西北地区面临北元残余势力的威胁,因期望西北安定而故名“西安”,如此即可加深时人对当地历史的认知与理解,增强乡土情怀。

其次,地名辑释贴近地方人士认知。对于地名解释自古以来即有,特别是唐宋以来全国性的地理总志及明清时期诸地方志对于地名解释甚多,而其中何种释名最为恰当、最为时人所认知,实为关键之所在。以“同州”为例,《通典·州郡典》中对于“同州”的释名为“以‘漆沮既从,沣水攸同’,言二水至斯同流入渭,以城居其地,故曰同州”[2](P4514),后《元和郡县图志》《太平寰宇记》皆承袭此说,然北宋《广韵》中载“又有九龙泉,泉有九源,同为一流,因以为名”,其后明清所修诸地方志皆称此说。《尚书·禹贡》为先秦时期地理文献,距离明清两代时间久远,且有关诸河仍有争议,相比而言城南九龙泉贴近时人日常所居,更易理解,因此《陕西志辑要》中沿用《广韵》之解释,贴近时人生活环境,便于认知,故载其为“以城南九龙泉九源同流故名”[3](P247)。

最后,地名辑考简明扼要。除对诸多地名渊源无争议的地名,仅仅以短短数字即已说明,如渭南,“在渭水南故名”;华州,“在华山下故名”;泾阳,“县在泾水之南故名”等等。对于地名复杂之地,亦是尽量简要表述,以助时人了解,如三原,“西有孟侯原,南有丰原,北有白鹿原故名”;鄠县,“本夏之扈国,扈、鄠一也,古今字不同耳”。

然白璧微瑕,《陕西志辑要》中对于部分地名的辑考存在错误,如同官县,《十六国春秋》记载苻坚于祋祤城东北铜官川置铜官护军,后北魏太武帝太平真君七年罢护军,改置铜官县;《元和郡县图志》中亦载“符秦于祋祤城东北铜官川置铜官护军,后魏太武帝改置铜官县”[4](P29);而《陕西志辑要》中记载“符秦于祋祤城东北铜官川置县”[3](P247),明显时间有误。又如安塞县,《陕西志辑要》中释其为“因宋堡名”,遍检安塞诸志,多仅载“邑境内旧建堡凡七”[5](P14),未见有此堡,窃以为宋时安塞易名应为取“边塞安定”之意,非王氏所载之意。

四、结语

嘉道之际,正值陕省诸地方志兴修之低谷时期,王志沂以一己之力,辑考诸志,删繁就简,编《陕西志辑要》一书,填补诸地方志之遗缺,供时人、后世参阅研究。同时在编撰之中贯穿强调首重“沿革”、记载全面、实践考察等修志思想,对于现在的方志学编纂仍有借鉴和启迪意义。

除此之外,王志沂专辟“释名”一栏,专门解释陕省诸地的地名渊源。从所分的诸多种类中来看,河流水系对于陕省诸地地名来源具有重要影响,其中“因水为名”及“因方位为名”中涉水的地名共26处,反映河流水系对于历史发展、先人生活的重要性;而“取其嘉名”的地方在或置县、或易名时多处于战乱之中,地名代表对平稳美好生活的向往。总之,诸地的地名解释反映各地不同的发展历史。《陕西志辑要》中对于陕西诸地的解释涵盖全省各地,辑考简要,同时在解释中贴近时人生活,不仅有助于时人认知故土,增强自身乡土情感,而且对于當今地名学的研究也有重要的价值。(责编:王婷)

Abstract Wang Zhiyi referred to many people's records, and finally completed this book named "Shanxi Chronology Digest " .The book carries out its thoughts of focusing on practical investigation, putting history first and recording comprehensively.There is a column "explain place names" in this book, which explains the origin of place names in Shaanxi Province. It can be divided into more than ten categories.Affected by the geographical environment and historical development, the names of place names in Shaanxi Province are mainly "named for water", "named for mountains", "named for location" and "named for the old city or country".Wang Zhiyi's explanation of place names covers the whole province, is concise, and is close to people's life at the same time. It not only helps people to enhance their local cognition, but also provides reference for today's toponymy research.

Key Words Wang Zhiyi "Shanxi Chronology Digest " Toponymy

——喜迎十九大 追赶超越在陕西