城市轨道交通框架保护和钢轨电位限制装置的配合与应用

田青 粟彪

摘 要:解析框架保护和钢轨电位限制装置保护的工作原理、动作特性,结合整定原则,对三种电流型框架保护配置分类进行了比较分析。

关键词:地铁;框架保护;钢轨电位限制装置

1 直流框架保护动作原理及特性

1.1 框架保护原理

电流型框架保护主要检测设备外壳对地的电流,该保护可以切除绝缘安装的直流开关柜、整流器柜和负极柜内发生正极与框架短路故障。电流型框架保护具有电流和时间保护特性,地和直流开关柜设备框架之间测量电流作为测量变量使用。

电压型框架保护是测量和监视绝缘安装的直流设备框架上的电位,当电位差超出许可范围时,发出跳闸信号。电压型框架保护拥有电压和时间的分段特性,直流负极与直流设备框架之间的测量电压作为测量变量使用。

1.2 框架保护动作特性

(1)当直流设备绝缘发生变化,设备对柜体外壳放电或短路时,电流回路电流达到整定值,电流型框架保护启动,延时期间未返回,向交直流开关发出跳闸命令。

(2)在城市轨道交通的牵引供电直流系统中,直流设备和钢轨都采用绝缘法安装。钢轨对地的绝缘电阻随着绝缘材料性能而变化的,因此电流型框架保护电流回路的电阻是不确定的。当电阻很大时,可能会造成电流回路检测值达不到整定值的要求,从而设备发生绝缘下降而电流型框架保护不动作的情况,电压型框架保护就是为了弥补这个缺陷。

1.3 电流型框架保护设置分类

1.3.1 牵引变电所配置1套框架保护

将牵引变电所内的整流器柜、直流开关柜、负极柜、接触轨隔离开关柜等设备绝缘安装,同时将其框架连接在一起,设置1套框架保护装置。一旦发生框架泄漏故障,本所整流机组交流侧和直流侧断路器全部跳闸,同时相邻变电所的直流馈线断路器跳闸,造成大范围停电。由于大双边供电的倒闸操作需要一定时间,该框架保护配置会对地铁运营造成较大影响。

1.3.2 牵引变电所配置2套框架保护

为缩小故障的跳闸范围,直流开关柜使用1套框架保护装置,负极柜与整流器柜共同使用1套框架保护装置。该框架保护配置增加了投资成本,但提高了对突发事件的应急处置效率。当整流器柜发生框架故障时,只使本所整流机组的交、直流侧断路器跳闸,而且退出工作对相邻牵引变电所没有影响。

1.3.3 牵引变电所配置3套框架保护

每套整流器各设1套框架保护装置,直流开关柜与负极柜共用1套框架保护装置。当单套整流器柜发生框架故障时,不影响另一套整流机组的正常运行。在实际使用过程中,根据需要采用单套整流机组工作,或使2套整流机组均退出运行,通过越区设备快速实现大双边供电。

1.3.4 配置框架保护装置分类对比分析

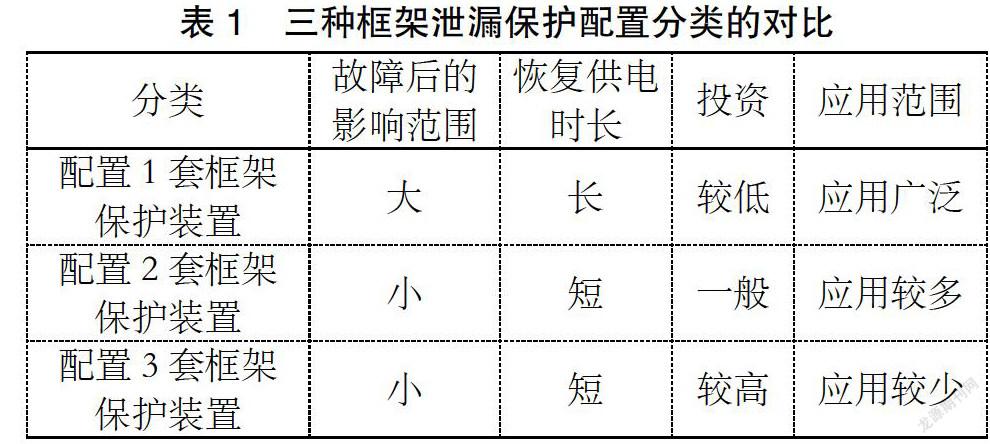

三种框架泄漏保护配置分类的对比如表1所示。

通过比较,配置2套框架保护装置不仅投资相对较少,而且能极大程度上提高供电系统的可靠性。

2 钢轨电位限制装置原理及动作特性

2.1 钢轨电位限制装置原理

钢轨电位限制装置一端接钢轨,一端接变电所接地网,检测钢轨和地之间的电压。回流线与地之间可能產生的接触电压将被低电压限制器在极短的时间内降低并限制在安全范围内。

2.2 钢轨电位限制装置动作特性

当供电分区没有车辆行驶时,牵引直流系统运行正常情况下,钢轨对地电位为零;当供电分区有车辆行驶或接触轨(网)发生短路故障时,钢轨电位快速升高,为了保护人身安全,当钢轨电位达到一定值时,钢轨电位限制装置将钢轨与接地网短接,从而降低钢轨电位。

3 电压型框架保护与钢轨电位限制装置的配合应用

某地铁线路电压型框架保护与钢轨电位限制装置的定值对比如下表所示:

通过电压型框架保护与钢轨电位限制装置的定值对比可以得知电压型框架保护与钢轨电位限制装置的动作有选择性,当轨电位升高到一定值时由钢轨电位限制装置优先动作,使钢轨与地接通;当发生框架泄漏故障时,电压型框架保护比钢轨电位限制装置先动作或都动作。

4 结论

对三种电流型框架保护配置分类进行对比分析,配置2套框架保护装置较为合适,不仅投资相对较少,而且能较大程度的提高供电系统的可靠性,提高应急处置效率。

直流设备外壳等效为直接接地,钢轨与变电所直流设备负母排相连接。因此,电压型框架检测电压相当于钢轨和地之间的电压。轨电位限制装置的动作电压值比框架保护电压值设计得低,亦可以理解为电压型框架保护是轨电位限制装置的后备保护措施。两种类型保护的独立配置及保护动作的选择性,使得两者保护的配合与应用能充分确保当轨电位升高或发生框架泄漏故障时的人身和设备安全。

参考文献:

[1]于松伟,杨兴山,韩连祥.城市轨道交通供电系统设计原理与应用[M].成都:西安交通大学出版社,2008.

[2]黄德胜.地铁牵引供电系统保护[J].都市快轨交通,2005(6).

[3]GB/T10411-2005,城市轨道交通直流牵引供电系统[S].北京:中国标准出版社.

[4]金雪丰,郝德清,张文军.轨道交通框架保护及轨电位限制系统设计[J].船电技术,2010,30(11):62-64.

[5]王丽伟.地铁直流框架泄漏保护设置方案分析[J].铁道工程学报,2012(12):108.