浅析维吾尔语动物谚语的翻译技巧

杨连连 靳奇异龙子慧 阿卜杜拉·麦麦提祖农 阿依古丽·阿卜力米提

摘要:谚语是一种语言中非常重要的组成部分,蕴含着非常丰富的文化内涵。谚语是源于人们对生活的经验总结和概述,便于人们记忆和互相传达的语言,简练且生动形象。维吾尔族具有悠久的历史和丰富的文化遗产,维吾尔语谚语在民间口头文学作品中占有重要的地位,动物谚语是其中一类。本文首先讨论动物谚语的特点,进而分析动物谚语的翻译方法、翻译技巧和翻译维吾尔语动物谚语应注意的问题,以期对谚语的互译领域进行基础性研究。

关键词 维吾尔语;动物谚语;翻译技巧

中图分类号:G4 文献标识码:A 文章编号:(2021)-2-198

引言

谚语是人们的口头上集体创作的产物。在漫长的历史长河中, 人们把自己在劳动生产和与生活斗争过程中所积累的心得和经验, 用最精炼的语言表达出来, 又在世代口耳相授的流传过程中, 不断琢磨, 终形成了谚语。它真实地反映了人民群众的思想感情, 出色地表达了人民群眾的全部生活和社会、历史经验。2维吾尔语谚语植根于人民之中,流传广泛,应用非常普遍,它给人民以生活真理的启示,助人以认识事物的方法。

在人类历史发展过程中, 动物一直与人类有着密切的关系,并对人类的生存、发展有着深远影响。人们常常借动物来比喻和表达情感,谚语中就有很大一部分带有动物词汇的谚语, 阐释了丰富的文化内涵。本文通过探讨动物词汇谚语的特点, 进而分析了动物谚语的翻译方法和翻译技巧,以期对动物谚语及其他谚语的互译提供参考。

一、动物谚语的特点

在语料基础上,我们发现,谚语有四个重要特点。1.固定性。谚语是人们日常生活经验的结晶,是社会文化生活长期演绎发展的结果。在结构上,具有相对稳定性,各个组成部分一般不可拆开或者替换使用。2. 统一性。谚语是约定俗成的、在语义上不可分割的统一整体,不能按照字面意思逐字解释,而应该从整体角度去理解其特殊存在的意义和人们习惯使用的属性。3. 哲理性。谚语在内容上有丰富的哲理,是人们对生活经验的总结和概述,反映了人民群众在生产和劳动过程中所积累的经验和感悟,是有真理可循的。4. 民族性。谚语是每个民族在自己的历史发展过程中形成的,由于各个民族所处的社会环境、自然条件不同,所以在谚语的内容、形式、取材和表现手法等各方面都有其显著的民族特点和地方色彩。

二、翻译方法

翻译是把一种语言所传达的信息转换为另外一种语言的过程,使译文读者得到与原文读者大致相同的感受。不同语言都有各自不同的文化色彩和民族地方特色,其表达方式、社会历史含义以及由此所引起的想象和比喻意义都会有所不同。谚语翻译尤为如此,动物词汇的谚语翻译也不例外,要有效地翻译动物词汇谚语,可遵循以下几种翻译方法。

1.直译法

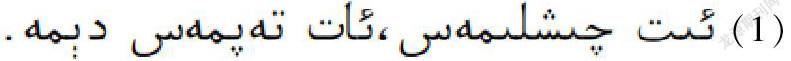

直译法是指在译文语言条件许可时,直接进行对照翻译的方法。直译法既能保持原文的内容,又能保持原文的形式。特别指保持原文的比喻、形象和民族地方色彩等。但直译并非字字对应的死译,而是尽量再现原语表达形式的过程,更好地保留原汁原味。在动物词汇谚语翻译过程中,当双方用同一种动物表达相同或相似的字面意义、形象意义和隐含意义时,就可使用直译法,这样便于读者的理解。如:

此句谚语译为莫道狗不咬人,马不踢人。指狗和马都是畜生,要时刻提防它们伤害人。比喻与人交往,也应该提高警惕,以防不测。

此句谚语译为母牛踢牛犊,牛犊不觉痛。比喻亲友之间互有伤害,并不记恨。

此句谚语译为白狗一走,黑狗又到。比喻走了一个野心家,又来了一个更凶恶的坏蛋。

2.意译法

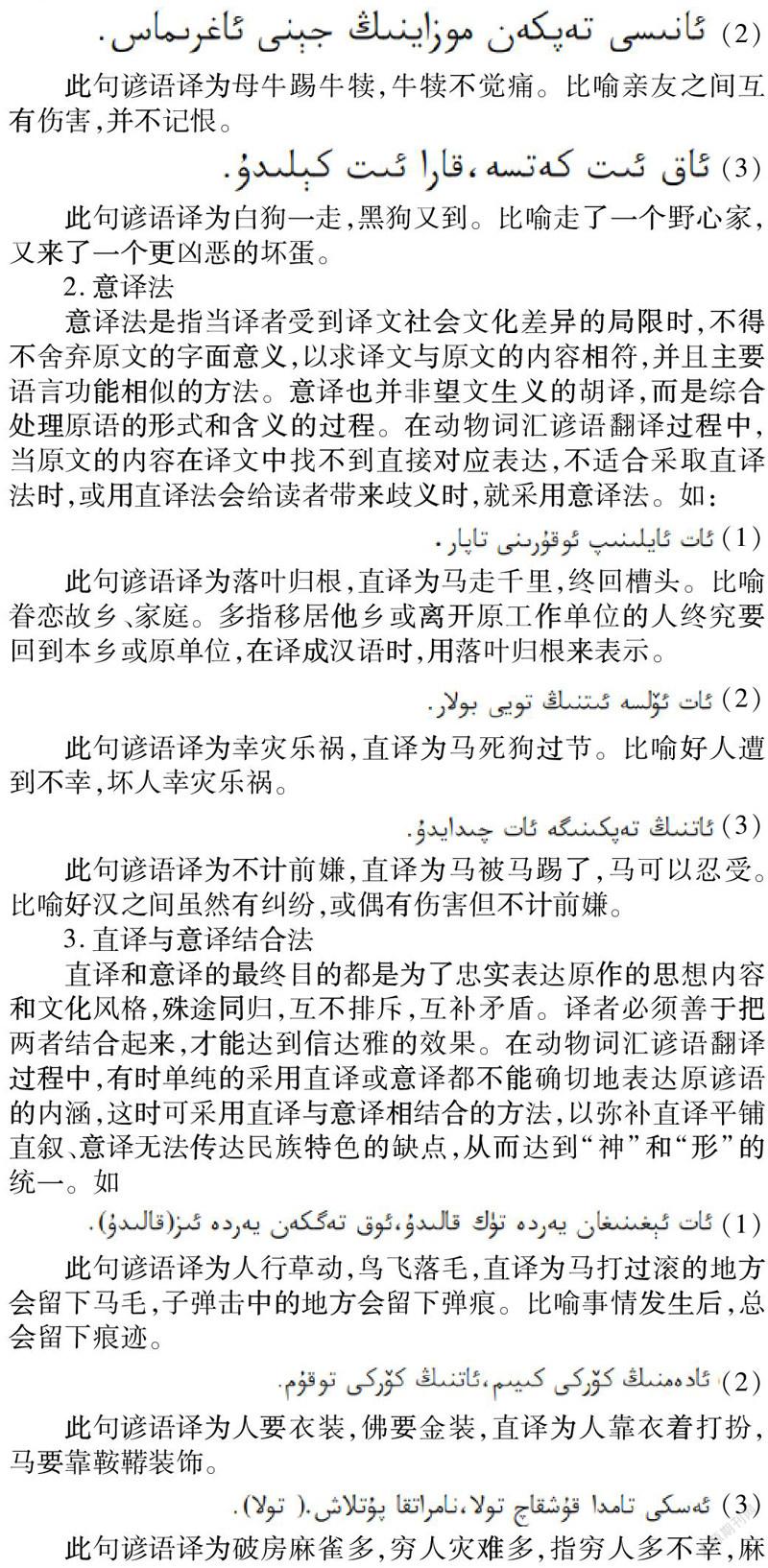

意译法是指当译者受到译文社会文化差异的局限时,不得不舍弃原文的字面意义,以求译文与原文的内容相符,并且主要语言功能相似的方法。意译也并非望文生义的胡译,而是综合处理原语的形式和含义的过程。在动物词汇谚语翻译过程中,当原文的内容在译文中找不到直接对应表达,不适合采取直译法时,或用直译法会给读者带来歧义时,就采用意译法。如:

此句谚语译为落叶归根,直译为马走千里,终回槽头。比喻眷恋故乡、家庭。多指移居他乡或离开原工作单位的人终究要回到本乡或原单位,在译成汉语时,用落叶归根来表示。

此句谚语译为幸灾乐祸,直译为马死狗过节。比喻好人遭到不幸,坏人幸灾乐祸。

此句谚语译为不计前嫌,直译为马被马踢了,马可以忍受。比喻好汉之间虽然有纠纷,或偶有伤害但不计前嫌。

3.直译与意译结合法

直译和意译的最终目的都是为了忠实表达原作的思想内容和文化风格,殊途同归,互不排斥,互补矛盾。译者必须善于把两者结合起来,才能达到信达雅的效果。在动物词汇谚语翻译过程中,有时单纯的采用直译或意译都不能确切地表达原谚语的内涵,这时可采用直译与意译相结合的方法,以弥补直译平铺直叙、意译无法传达民族特色的缺点,从而达到“神”和“形”的统一。如

此句谚语译为人行草动,鸟飞落毛,直译为马打过滚的地方会留下马毛,子弹击中的地方会留下弹痕。比喻事情发生后,总会留下痕迹。

此句谚语译为人要衣装,佛要金装,直译为人靠衣着打扮,马要靠鞍鞯装饰。

此句谚语译为破房麻雀多,穷人灾难多,指穷人多不幸,麻烦事接连不断。

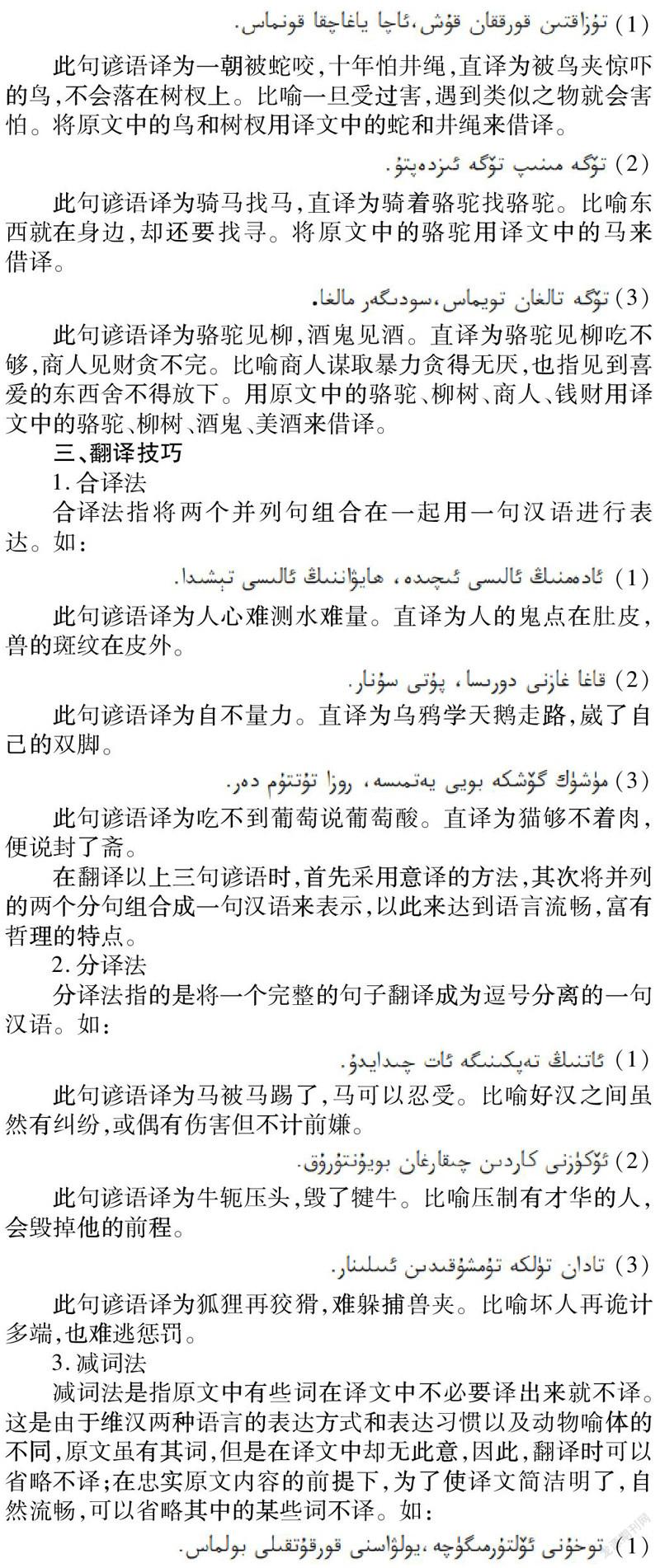

4.借译法

动物千姿百态,特征各异,常被用来描述有关人或物的某种品质或性格,使其表达鲜明,形象生动。但同一动物在不同语言中象征意义的褒贬不一,折射出不同的民族性格、民族心理以及民族观念,在这种情况下就可以使用借译法。但是借译法的使用非常有限,只有对两种语言的谚语都非常了解时才能够应用自如。如:

此句谚语译为一朝被蛇咬,十年怕井绳,直译为被鸟夹惊吓的鸟,不会落在树杈上。比喻一旦受过害,遇到类似之物就会害怕。将原文中的鸟和树杈用译文中的蛇和井绳来借译。

此句谚语译为骑马找马,直译为骑着骆驼找骆驼。比喻东西就在身边,却还要找寻。将原文中的骆驼用译文中的马来借译。

此句谚语译为骆驼见柳,酒鬼见酒。直译为骆驼见柳吃不够,商人见财贪不完。比喻商人谋取暴力贪得无厌,也指见到喜爱的东西舍不得放下。用原文中的骆驼、柳树、商人、钱财用译文中的骆驼、柳树、酒鬼、美酒来借译。

三、翻译技巧

1.合译法

合译法指将两个并列句组合在一起用一句汉语进行表达。如:

此句谚语译为人心难测水难量。直译为人的鬼点在肚皮,兽的斑纹在皮外。

此句谚语译为自不量力。直译为乌鸦学天鹅走路,崴了自己的双脚。

此句谚语译为吃不到葡萄说葡萄酸。直译为猫够不着肉,便說封了斋。

在翻译以上三句谚语时,首先采用意译的方法,其次将并列的两个分句组合成一句汉语来表示,以此来达到语言流畅,富有哲理的特点。

2.分译法

分译法指的是将一个完整的句子翻译成为逗号分离的一句汉语。如:

此句谚语译为马被马踢了,马可以忍受。比喻好汉之间虽然有纠纷,或偶有伤害但不计前嫌。

此句谚语译为牛轭压头,毁了犍牛。比喻压制有才华的人,会毁掉他的前程。

此句谚语译为狐狸再狡猾,难躲捕兽夹。比喻坏人再诡计多端,也难逃惩罚。

3.减词法

减词法是指原文中有些词在译文中不必要译出来就不译。这是由于维汉两种语言的表达方式和表达习惯以及动物喻体的不同,原文虽有其词,但是在译文中却无此意,因此,翻译时可以省略不译;在忠实原文内容的前提下,为了使译文简洁明了,自然流畅,可以省略其中的某些词不译。如:

此句谚语译为杀鸡儆猴。直译为不向鸡动刀子,就吓不住老虎。比喻不惩罚一人便警戒不了其他人。省略翻译老虎,用译文中的猴子代替。

此句谚语译为鸠占鹊巢。直译为水鸪鸪占了喜鹊巢。比喻强占别人的房屋、土地等。省略翻译的译文更加精炼,语言流畅,文笔优美。

此句谚语译为黑牛变不了白牛。直译为黑的白不了,疯子好不了。比喻有些事物难以改变本来面貌。省略翻译疯子好不了,用黑牛变不了白牛来代替原文。

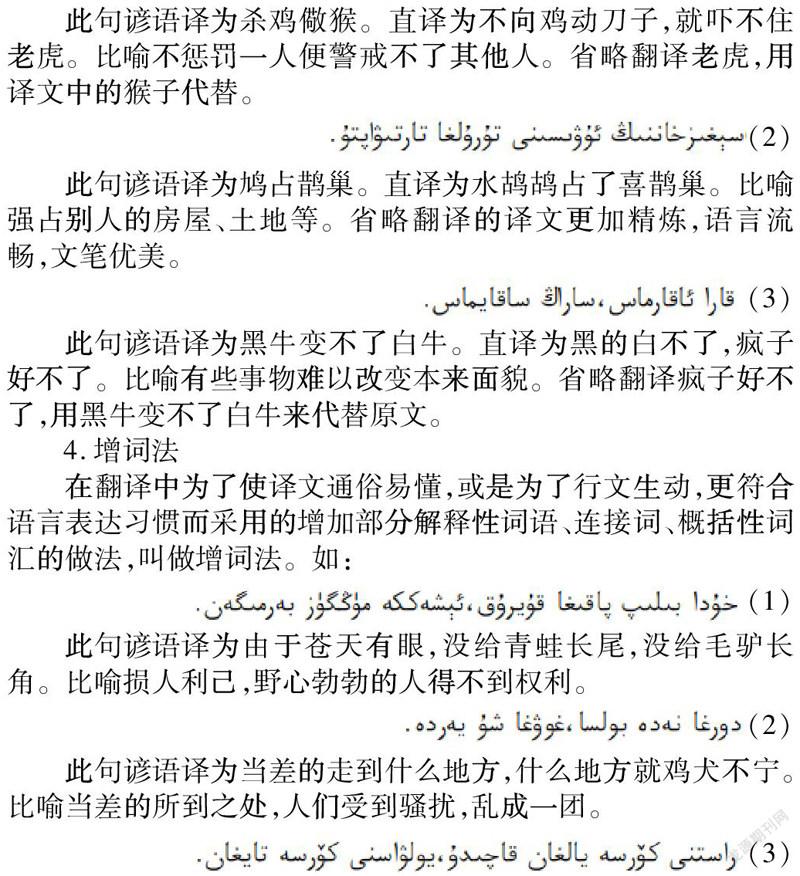

4.增词法

在翻译中为了使译文通俗易懂,或是为了行文生动,更符合语言表达习惯而采用的增加部分解释性词语、连接词、概括性词汇的做法,叫做增词法。如:

此句谚语译为由于苍天有眼,没给青蛙长尾,没给毛驴长角。比喻损人利己,野心勃勃的人得不到权利。

此句谚语译为当差的走到什么地方,什么地方就鸡犬不宁。比喻当差的所到之处,人们受到骚扰,乱成一团。

此句谚语译为见到真的,假的逃走;见到老虎,猎狗逃走。比喻真善美存在的地方,假丑恶无法站稳脚跟。

四、 谚语翻译中应注意的问题

第一、谚语翻译非常注重口语化。与成语和格言相比, 谚语更容易理解,更接近生活,是人们世代相传的生活经验的精华,所以译文也同样要具备这一特点,生活化便更易于人们的理解。

第二、谚语翻译要注意语言的艺术性。要注意用词的精炼和上下两句的对仗。不能只用过于随便的口语句子来翻译原文的大意。译文要尽可能体现原文在语言表达中的风格特征、修辞方式等等。

第三、谚语翻译时尊重意义表达优先的原则。维吾尔语中含有动物词汇的谚语,在翻译成汉语时,不一定用相应的动物词汇,尤其在意译或借译时,可用汉民族特有的词汇代替维吾尔语谚语中的动物词汇,保持意义的对应。切不可生搬硬套,偏离原文含义,造成对原意的模糊不清。

五、结语

动物谚语是维吾尔语谚语中突出的非常重要的组成部分,蕴含着非常丰富的文化内涵。其翻译领域具有很多值得深究的部分。在翻译过程中,除了要能够准确地表达原文意义,还应该注重保持原文风格, 言简意赅, 通俗易懂。在不同情况下, 采用不同的翻译方式和翻译技巧, 最终达到准确传达其含义的目的。在没有对应表达的特殊情况下注意转换,特殊情况特殊处理,最终达到尽可能准确表达的效果。

参考文献

[1]黄祥荣.维吾尔族谚语[M].四川:四川民族出版社,1981:1-3

[2]楚风.中国谚语集萃[M].北京:中国纺织出版社.2000.

[3]王金花.含有动物词汇谚语的俄汉互译研究.内蒙古财经学院学报(综合版).2012年(06):97-99

[4]马俊民.维汉对照维吾尔谚语[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社.2007.8

本文系西北民族大学国家级大学生创新创业训练计划项目(浅析维吾尔语动物谚语的翻译技巧)研究成果。课题编号:202010742025

西北民族大学中国语言文学学部