格库铁路新疆段路基防风沙综合治理研究

韩瑞平

摘 要:针对不同段落风沙特点,提出不同的防护理念,结合现场调研,根据沿线风沙灾害调查、风动力环境分析以及沙源定量判别,将格库线新疆段风沙灾害分为四个区段,根据全线风沙科研监测的风速、风向、输沙量及输沙率等风沙特征主要参数,再结合四个风沙分区不同特点,又将四个风沙风区内危害程度进行了细化,划分为极严重、严重、中等、轻微、极轻微五种铁路沙害程度。根据输沙量、最大积沙容量、各区防沙体系理论宽度的研究,采用因地制宜的有针对性的防治措施,构建了行之有效、经济合理的立体防沙治理体系。为类似工程提供借鉴。

关键词:铁路;防风沙;治理措施

1958年我国第一条沙漠铁路—包兰铁路通车,在随后的60年时间里,我国相继修建了多条沙漠铁路,积累了丰富的风沙治理经验。包兰线沙坡头段首创了“五带一体”铁路治沙防护体系[1]。兰新线玉门段以灌溉林带为主体,在林带外缘挖沟筑堤,并在防沙堤上设栅栏组成前沿阻沙带,建立了戈壁地区防风治沙体系[2]。青藏铁路采取平铺卵石、石方格沙障、高立式沙障等措施,不断增加积沙高度,利用沙丘愈高移动越慢的规律控制流沙,达到以沙阻沙的效果[3]。截至目前,我国已成为世界上沙漠铁路分布最广的国家。

铁路作为线性建筑,沿线经常会穿越多种风沙地貌,而风沙流具有明显的地域特征,由于不同路段风向风速、沙源丰富程度等存在差异,导致形成不同的沙害形式。因此,不同地区和地段需要采取相适应得措施进行风沙防护。格库铁路新疆段结合现场实际情况,因地制宜,建立起经济合理、阻固结合的纯工程防护体系。

1 工程概况

1.1 工程情况

新建格尔木至库尔勒铁路工程新疆段地处新疆巴音郭楞蒙古族自治州境内。正线长度141.311 km,沿线经过阿尔金低中山区和塔里木盆地一级地貌单元,多次跨越塔里木河、恰拉干渠及G218国道,总体地势为东高西低。

1.2 风沙环境特征

通过对多年气象资料和气象数据的分析,格库铁路新疆段沿线风沙环境总体为:

(1)格库铁路新疆段近10年极大风速(10 m高)介于21 m/s~41 m/s之间,起沙风所在风向主要以偏东风(NNE、NE、ENE和ESE)为主,存在次风向偏西风(SW、WSW、W、WNW和NW),偏东风为主害风,偏西风为次害风。

(2)2018年监测的最大风速(10 m)介于17.1 m/s~

31.1 m/s,平均风速介于1.7 m/s~5.4 m/s,起沙风频率介于2.86%~22.8%;起沙风向以偏东风(ENE、E和ESE)和东北风为主(NE),存在次风向SW、WNW和NW,与多年起沙风风向一致。

(3)沿线近10年来风能趋于降低,最大值是最小值的1~2倍。监测数据计算输沙势介于41 VU~830 VU,根据风能环境分类,将格库铁路新疆段分为三个风能区:1)高风能环境,分布在阿尔金山山前戈壁和台特玛湖干湖盆及周边区域。2)中风能环境,分布在DK901~DK987区域。3)低风能环境,主要分布于34团到尉犁县的绿洲边缘。

(4)2018年输沙量介于2 m³/m~11 m³/m,最大值出现在台特玛湖及周边的泥漠区。主风向(偏东风)输沙量占80%以上,沿线风沙路基两侧都需要设置防沙措施。防沙设计值需参考区域输沙量的变化规律,除绿洲边缘流动性沙丘区外,其他区域需适当的增大输沙量防沙设计参考值。

2 沙害类型及成因分析

通过沿线风沙灾害调查、风动力环境分析以及沙源定量判别,将格库铁路新疆段风沙灾害划分为四个主要的区段:阿尔金山山前戈壁区,台特玛湖干湖盆区,塔河下游泥漠区,绿洲边缘流动性沙丘区。

各区造成风沙灾害的源动力—风沙流性质不同:一区为戈壁风沙流,二区为干湖盆风沙流,三区主要为干河床泥漠风沙流,四区为沙漠/沙地风沙流。

若羌到米兰段,沙源可分为两种,一是米兰河等河流干河床冲积物在偏东风作用下堆积于河流西岸形成的新月形沙丘及沙丘链,经复合指纹法定量判别,沙丘贡献了路基积沙的77%;二是阿尔金山前洪积扇地势平坦处的冲洪积物在偏东风作用下形成的灌丛沙包以及沙砾质戈壁。台特玛湖干湖盆区路基沙害沙源主要为干湖盆地表,经复合指纹法定量判别,干湖盆贡献了路基积沙的86%;塔河下游泥漠区路基沙害沙源主要是为孤立流动性沙丘,隶属于库鲁克塔格沙漠;绿洲边缘区沙源为流动性沙丘/沙地。

调查中结合现场实际情况,重点核查风沙的沙源(土地沙漠化程度)和年输沙量(积沙沙害程度)这两个实物化指标,结合现场情况进行了风沙危害程度的划分。

根据全线风沙科研监测的风速、风向、输沙量及输沙率等风沙特征主要参数,再结合四个风沙分区不同地表植被情况、积沙到达路基本体、桥涵工程的位置、积沙程度、发展趋势,以及路基本体、桥涵及上部建筑积沙给运营带来的危害大小等方面,本着“重点地段重点防护、强化风沙严重地段弱化輕微地段及合理控制投资”的原则,将四个风沙风区内危害程度进行了细化,划分为极严重、严重、中等、轻微、极轻微五种铁路沙害程度,其中极轻微地段暂不防护。

3 风沙路基防护

3.1 相关数据分析

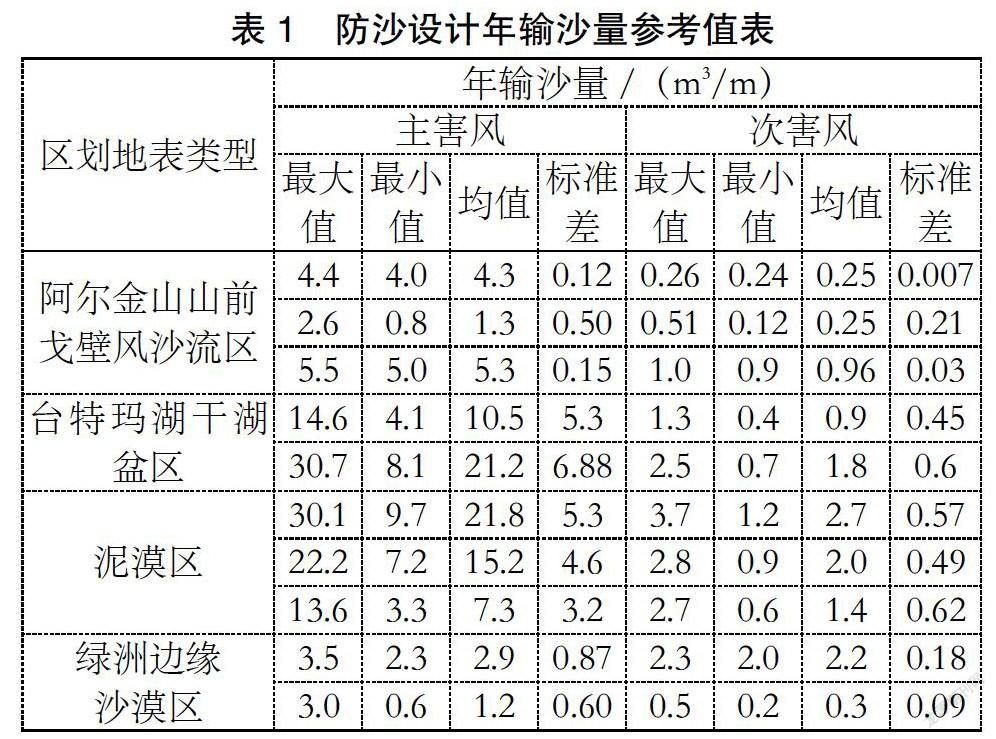

根据风沙环境类型、风向及沙源分布、输沙量大小划分区段,在区段基础上根据本区段内情况再进行分类,收集近10年来沿线风能进行模拟未来10年风沙情况,结合当地水源等情况设置防护型式。防沙设计年输沙量参考值,具体数值见表1。

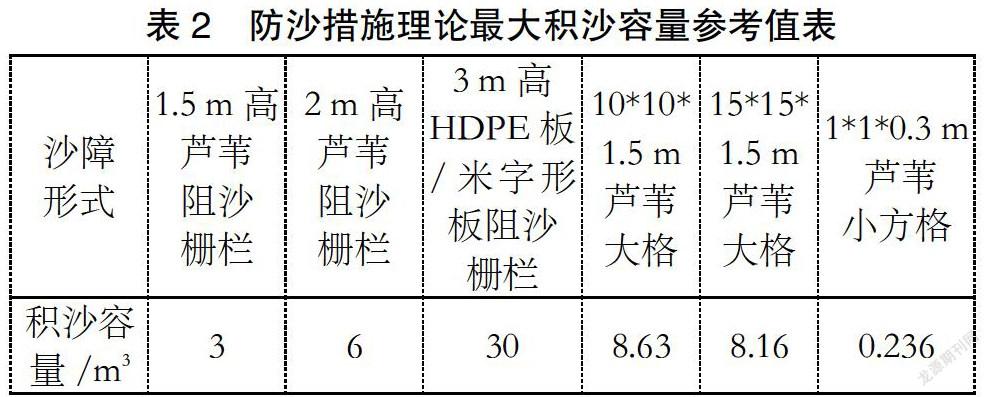

通过野外观测和室内风洞实验,界定阻沙栅栏、大网格和低立式固沙方格等防沙措施的积沙容量,根据年输沙量计算每种防沙措施的防护年限,从而得到防沙体系理论宽度。估算各种防沙措施理论最大积沙容量如表2所示:

3.2 各区防沙体系理论宽度

3.2.1 戈壁地区

戈壁地区采用多道高立式阻沙栅栏和芦苇大方格的防沙模式。栅栏高度按2 m计算,阻沙栅栏障后4H为主要积沙区范围,根据积分计算,单道阻沙栅栏1 m宽度积沙容量约为6 m3,10×10×1.5 m大方格阻沙能力为8.63 m3/m。如果防护年限设置为5年,大方格理论宽度见表3。

3.2.2 干湖盆地区

干湖盆地区采用多道高立式阻沙栅栏和芦苇大网格的防沙模式,栅栏选用抗风强度高的材料,阻沙栅栏高度设置为3 m。栅栏高度按3 m计算,根据障后7H和障前1H的积沙区范围,通过积分计算,单道3 m高栅栏积沙容量约为30 m3/m,10×10×1.5 m大网格阻沙能力为8.63 m3/m。如果防护年限设置为5年,大方格理论宽度见表4。

3.2.3 泥漠地区

泥漠地区采用多道高立式阻沙栅栏和低立式芦苇方格的防沙模式,芦苇方格尺寸为1×1×0.3 m。栅栏高度按2 m计算,障后4H为主要积沙区范围,根据积分计算,单道栅栏1 m宽度积沙容量约为6 m3,1×1×0.3 m低立式芦苇方格的积沙容量为0.236 m3/m。如果防护年限设置为5年,固沙带理论宽度见表5所示。

3.2.4 绿洲边缘流动性沙丘地区

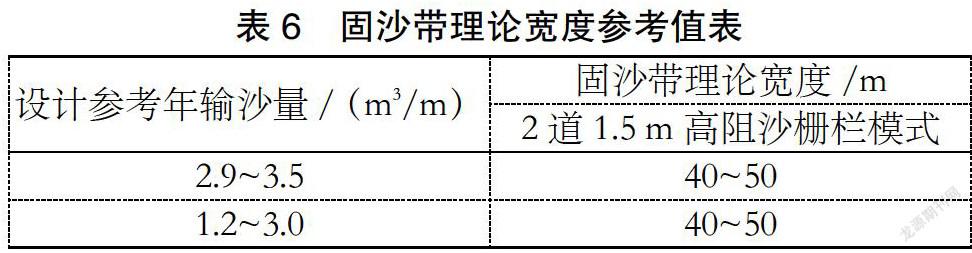

沙丘地区的防沙体系模式采用前沿阻沙栅栏和低立式芦苇方格的模式,栅栏高度设置为1.5 m。障后4H为主要积沙区范围,通过积分计算,单道栅栏1 m宽度积沙容量约为3 m,1×1×0.3 m低立式芦苇方格的积沙容量为0.236 m3/m。若防沙体系防护年限至少为5年,固沙区的理论宽度见表6所示。

3.3 各区段防护措施

根据各区段风沙特性、表现形式及危害程度,分别采取行之有效、经济合理的风沙防护措施。

3.3.1 各区段综合治理原则

(1)戈壁荒漠区采用“以阻为主、以固为辅、阻固结合”的防护体系;阻沙措施采用芦苇把沙障,布设高度为2.0 m;固沙措施采用芦苇大方格沙障;戈壁洪水漫流地区,可采用“一沟两堤”式风沙防护模式,利用积沙沟续存洪水进行恢复自然植被防沙。

(2)湖盆盐渍化荒漠区采用“以阻为主,兼顾固沙”的防护体系;阻沙措施采用HDPE板阻沙障、米字形塑料抑风板阻沙障等抗风力强、耐盐碱强的工程措施,布设高度为3 m;固沙措施采用芦苇大方格沙障,铁路附近40 m范围内采用固沙防止岩盐风蚀。

(3)泥漠区采用“因地制宜,阻固并用”的防护体系;阻沙措施主要采用芦苇把沙障,布设高度为2.0 m,但区域内强风能区,采用抗风能力强的防沙材料,阻沙栅栏高度设置为3 m;固沙措施采用芦苇小方格沙障。

(4)绿洲沙丘(沙地)区段,采用“以固为主,阻固并举”的防护体系;阻沙措施主要采用芦苇把沙障,布设高度为1.5 m;固沙措施采用芦苇小方格沙障和芦苇大方格沙障。

(5)芦苇把阻沙障孔隙率以30%~40%为宜,前沿外围措施阻沙措施可以取大值,内侧阻沙措施可以取小值。

(6)沙障间距在地形起伏较大的流动沙丘地区,阻沙措施的布设距离以15H为宜;在地势平坦地表的戈壁地区,阻沙措施的布设距离以20H为宜。阻沙障布设的数量越多,风沙防护效果越优。多道沙障能起到逐层阻截风沙流的效果。

3.3.2 各段代表性防护措施

(1)戈壁风沙流路基:

1)中等风沙流地段。迎主导风向侧:路基坡脚(或堑顶)外依次设置40 m宽空留带+30 m宽芦苇把大方格带+50 m空留带+2道2 m高芦苇把阻沙障(沙障间距40 m)+60 m

空留带+1道1.5 m高土堤顶部设1.5 m高芦苇把阻沙障,总防护宽度220 m。

2)山前戈壁风沙流地段,利用上游洪水拦截进行绿色防护,设置蓄水沟,利用挖沟土方设置土堤拦水。

(2)干湖盆区盐漠风沙流路基极严重风沙流地段迎主导风向侧:路基坡脚外依次设置 20 m宽隔离带+40 m宽芦苇小方格固沙带+35 m宽空留带+2个45 m宽芦苇把大方格带(带间距40 m)+80 m空留带+4道4 m高阻沙障(下部2 m高土堤,内侧3道顶部设2 m高HDPE板阻沙沙障,外侧1道顶部设米字形塑料抑风阻沙板阻沙障,沙障间距80 m),总防护宽度545 m。

(3)塔河下游泥漠区风沙流路基轻微风沙流地段迎主导风向侧:路基坡脚外依次设置100 m宽芦苇小方格固沙带+30 m空留带+2道1.5 m高芦苇把阻沙障(沙障间距30 m),总防护宽度160 m。

(4)绿洲边缘沙漠路基严重风沙地段迎主导风向侧:路基坡脚外依次设置200 m宽芦苇小方格固沙带+30 m空留带+3道1.5 m高芦苇把阻沙障(沙障間距30 m)总防护宽度290 m。

4 结束语

通过对沙害类型及成因的现场调查和试验研究,将格库铁路新疆段沙害路基分为四个主要区段,又细化为不同的危害程度,针对每种情况结合输沙量、最大积沙容量和各区段防沙体系理论宽度的研究,分别提出了不同的防护理念,因地制宜的采取经济合理的防沙治理措施,构建了行之有效的有地域特色的风沙防护体系。

参考文献:

[1]徐峰.铁路沙害整治及其研究方向[J].中国沙漠,1994,14(2):69-74.

[2]玉润心.玉门地区铁路防沙体系建设的研究[J].中国沙漠,1997,12(1):427-431.

[3]郝晓杰.青藏铁路格拉段沙害防治措施研究[D].北京:中国铁道科学研究院,2012.