《史记》中的《齐太公世家》和《鲁周公世家》:大户人家出山东

司馬迁在《史记·世家》各篇中,以历史学家的特有方式向众人昭示:支撑人类社会生生不息、绵延不绝的,除了人的生物特性,还有基于共同文化基因的向善的情感与道德。

《史记》中的《齐太公世家》和《鲁周公世家》,写的都是今天的山东地区的早期历史,而且“齐鲁”二字,在今天的很多场合,已经成为密不可分的一个专有名词了。从文献角度看,之所以把两篇放在一起讲,理由有3个:一个是这两篇世家的前半部分,都涉及西周早期的政治史,互相印证,共同成为《周本纪》的重要补充;其次是这两篇世家记叙的齐鲁两个地缘相邻的世系大姓之国,虽然自始至终都没有被对方吞并,却难解难分;最后,是这两篇前半部分以外其他部分的内容,多出于同一个古文献来源,就是《春秋左氏传》。

姜太公确有其人

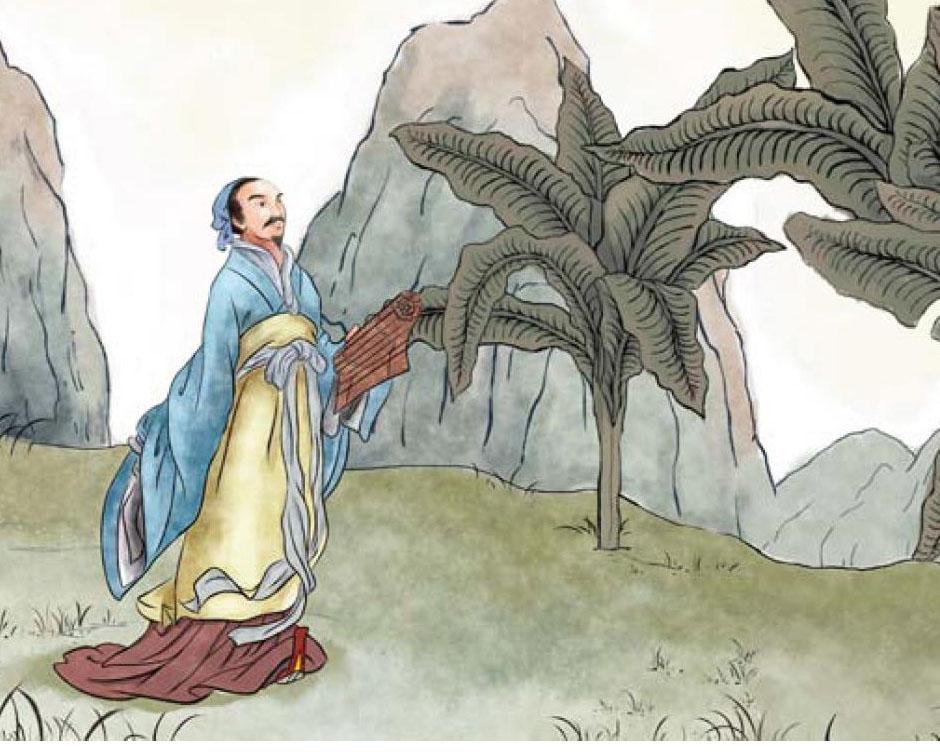

翻开《齐太公世家》,打头的第一位名人,就是姜太公。姜太公我想即使您没读过《史记》也一定知道,就是明代小说《封神演义》里大名鼎鼎的姜子牙。不过,在《史记》的《齐太公世家》里,这姜子牙的来路,其实已经不太清楚了。

《齐太公世家》里从头到尾都没有出现“姜子牙”这一称呼,只是说,齐太公姓吕名尚,祖先曾经做过四岳,参加过大禹治水的项目,还蛮有成绩的。到了唐虞时候和夏朝,后代就被封在吕和申这两个地方。他们本来姓姜,姜太公的姜就是这么来的。后来到夏朝和商朝之际,后代枝繁叶茂,而吕尚算是姜家的正宗后裔,不过因为受封在吕这个地方,姓氏也依从了封地的名号了。

接下来,太史公讲的,就是著名的姜太公钓鱼故事了。不过司马迁显然对这个故事的真实与否难以把握,所以他采用了《史记》撰写时常用的方式,并列了3种不同的说法。

第一个版本,是钓鱼偶遇西伯版。说是吕尚曾经有一阵经济上很困难,年纪又大了,就想了个用钓鱼来跟周朝西伯拉上关系的金点子。结果那边是西伯到渭水的南边考察工作,顺便休息休息,打个猎,这边吕尚估计是打听好了领导走访基层的路线,反正不管怎么样,双方“偶遇”了。和领导聊了会儿天,领导觉得这位老先生很不错啊,就实话实说:“我老爸太公说过,会有一位圣人来到咱们周国,周因此会大兴。您应该就是那位圣人吧?我们家老太爷盼望您很久了!”于是,西伯就给了吕尚一个雅号,叫“太公望”,还亲切地拉吕尚坐上了他的专车,一起回家,并很快就拜吕尚为师。

第二个版本,是离开纣王归顺西伯版。说是姜太公知道很多古今轶事,还曾经做过商纣王的臣下。但因为看出商纣王做事太野,不守规矩,就离开了。反身进了游说家的行列,在诸侯间游说,但毫无收获,最后还是归顺了西伯。

第三个版本,是智救西伯版。说是姜太公原本是个隐居于海滨的隐士,西伯因为受到坏人的诬告而被关进羑里时,下面的散宜生、闳夭等设法相救,就把老朋友姜太公也召唤了进来,组成了个3人营救小组,花了点钱,还用了美人计,终于把西伯给顺利地解救了出来。

《史记·齐太公世家》所记的上述3个版本,具体来自什么文献,今天我们已经无法考证了。需要指出的是,因为《史记》的记录是如此地不确定,加上后来有《封神榜》那样的小说推波助澜,所以一直到现代,姜太公是不是真实的历史人物,学界中还是不无疑虑的。

2010年,在山东省高青县陈庄遗址的考古勘探和发掘中,出土了一批西周早期的青铜器,其中一件器物上,有“丰启作厥祖甲齐公宝尊彝”11个字的铭文,虽然学界对此铭文尚未达成完全统一的解释,但有一点已经形成基本的共识,就是这段铭文中出现的“齐公”,应该就是齐的开国之君姜太公吕尚;而且其中的“甲”字,应该是姜太公死后的日名(用于祭祀的名字)。所以姜太公实有其人,《史记·齐太公世家》记载的吕尚,是无可置疑的。

有意思的是,《齐太公世家》在记录吕尚遇西伯而发迹的故事之后,所写的一句话,在后代引起了巨大的争议:“周西伯昌之脱羑里归,与吕尚阴谋修德以倾商政。”意思是周国的西伯姬昌,从羑里监狱回来以后,就跟吕尚“阴谋修德”,准备颠覆商朝。

如果我们心平气和地阅读古文献,就会发现,“阴谋”一词,在这里并无贬义,只是表示私下商量的意思。而即使是那样私下的商量,首先考虑的还是“修德”,就是要通过修炼个人的德行来凝聚人心,战胜残暴的商纣王,正说明无论是西伯还是吕尚,在“倾商政”这件事上,心地是无比纯正的。

周公奔楚的故事

《鲁周公世家》的前半部分,跟《齐太公世家》记叙的时间基本是重合的。这是因为周王朝把鲁地分封给周公旦(周文王的儿子),跟把齐分封给吕尚是同时的。

在《鲁周公世家》里,还记了不少不见于《周本纪》或《周本纪》记录不详的史事。其中最引人注目的,是周公奔楚。

说是周武王去世后,周公旦看侄儿周成王年纪太小,就留在京师代成王管理王朝事务。有一回小成王生病了,周公就剪了自己的指甲,把它们沉入黄河里,并向河神祷告说:“咱们成王年纪小,还没有什么见识。打扰神灵诸位的是姬旦我啊。”然后就把这祷告的策文藏在了王府档案馆里,成王因此病也好了。后来成王长大了,周公总算可以松口气了,却有人在成王跟前诬告,说周公当年曾经对您做了啥啥啥的,结果周公百口莫辩,只好出逃。逃到哪里去呢?南方的蛮荒之地——楚。

这个周公奔楚的故事,不见于其他先秦经典,但在《史记》里出现了两次:一次是《鲁周公世家》里,还有一次是在后面的《蒙恬列传》里。尽管宋代以来就有人怀疑其事的真实性,甚至认为这是秦汉时候人编造的故事,但更多的学者认为实有其事。

不过细心的读者会问,周公都分封到鲁了,他和成王闹不愉快,为什么不向东跑到自己的封地去,而要往南跑到蛮荒之地去呢?

这里面有一个用何种跑的方式,表示自己绝无二心的问题。跑到东边自己的封地去,以周公的影响,有被误认为另立中央的危险;而往南跑到楚地去,表示的是我决没有觊觎王位的意思。此外,按照著名历史学家徐中舒先生的意见,周公奔楚,可能还有更现实的目的,就是联合南方势力,为驱除威胁周王朝的东方势力作准备。

周公奔楚故事的结局,还算是光明的:成王去档案馆查到了周公当年入藏的策文,泪流满面,赶紧请回了奔楚的周公,误会就此消除。

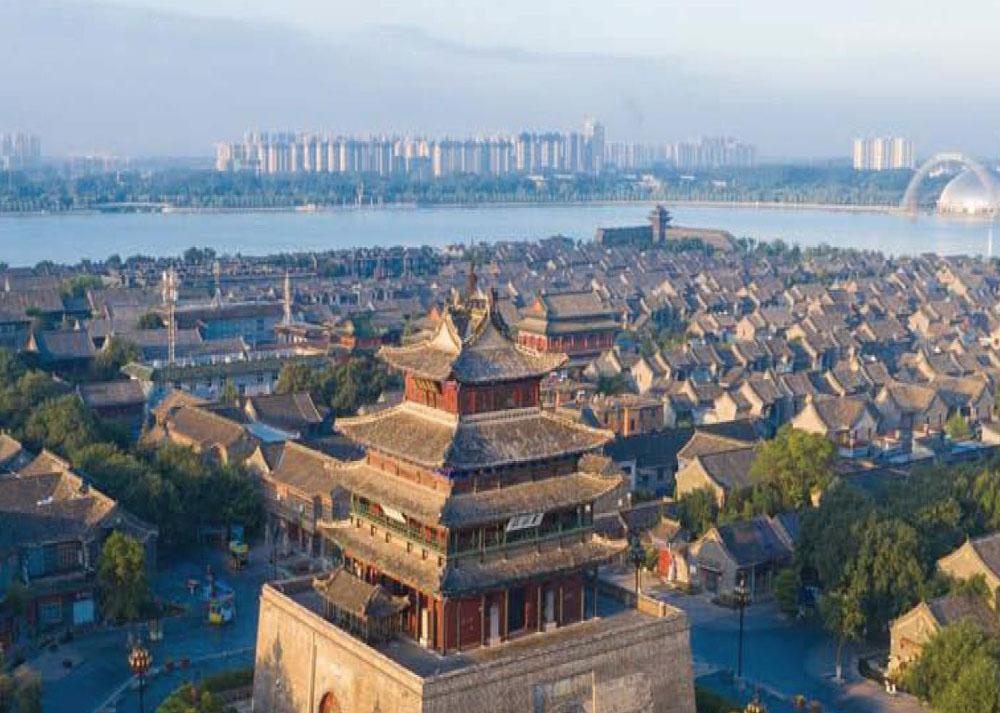

齐鲁两地的治理之道

与姜太公吕尚不同的是,周公终其一生都没有亲临封地鲁,而是把封国交给了儿子伯禽打理。

在《鲁周公世家》里,记录了齐鲁两个封国的实际主人见周公时的有趣对话。由这些对话,可见周王朝初封齐鲁时,周公后人和姜太公不同的治国理政方法。

鲁公伯禽是到了3年以后才去京都向既是他爸、又是上级主管领导的周公汇报鲁国的工作的。周公问:“何迟也?”意思是你这工作怎么推进得这么慢啊。伯禽回答说:“变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。”意思是我改变了当地的习俗,革新了他们的礼仪制度,丧葬制度方面按礼仪要等3年然后才能除丧服,所以才这么慢。

相比之下,太公封于齐,只过了5个月,就亲自到京城向周公汇报工作了。周公问:“何疾也?”意思是你怎么干得这么快。太公的回答是:“吾简其君臣礼,从其俗为也。”意思是我简化那地方君臣之间的礼仪,顺应当地的民俗办事。

等到后来看到伯禽那么晚才赴京汇报,周公就叹息说,唉,鲁国将来是要朝北面侍奉齐国了。为什么呢?他解释说:“夫政,不简不易,民不有近;平易近民,民必归之。”意思是国家的政策,如果不简单容易,老百姓是不会亲近的;只有平易近人,老百姓才一定会归顺。

而一般认为,齐、鲁两地后来民风不无差异,齐国有自由之风,乃至一度流行神仙道家之说,而鲁国崇尚礼仪,到汉代盛行儒家,重视教育,追溯上去,就是因为姜太公和伯禽两人最初的治国理念不同所导致的。

《齐太公世家》和《鲁周公世家》所记齐鲁两国不同的治国理政方法,無疑隐含着两国间的差异和竞争。在之后的历史中,两国还出现过公开化的争斗。其中最典型的例子,发生在齐桓公时期。

小白的称霸之路

作为姜太公的后裔,春秋五霸之一齐桓公,名字是如雷贯耳。但其实他的本名还蛮萌的,叫小白。

《齐太公世家》所记小白的故事,根据的是《左传》。说小白是在宫廷政变中被杀的齐襄公的小弟弟,在襄公还在世,但已经众叛亲离时,躲到了齐国的邻国莒国避难。而当时他的另一个哥哥公子纠,则跑到鲁国避难。等到杀齐襄公夺权上位的齐君公孙无知也被人杀了以后,这齐襄公的两个亲弟弟,就为了争夺新王的位置,而开启了短跑回家模式,当然是谁最快回到家,谁就是齐国的新一届领导人啦。

哥哥公子纠这边的后援,是他母亲的娘家鲁国。尽管都是大户人家出身,但碰到有可能做老大这样激动人心的事,手段是否合乎道德也就顾不上了。当时作为公子纠高参的春秋名流管仲,就受命使了个阴招,派兵挡在小白回国的必经之路上,等小白出现时,放了几乎致命的一箭——还好没射中人,只射中了小白衣袍上的带钩。小白知道对方虽然是亲哥哥,却是要自己性命的,就将计就计,装死。管仲上当了,就回复鲁国方面说,小白死了。这下鲁国欢送公子纠就不急了,过了6天,才慢吞吞地回到齐国。等进了国门才傻眼,弟弟小白已经在国内地下组织的接应下,成功地登基成为齐桓公了。

小白就这样智取了齐国最高领袖的位置。那边的鲁国自然不干了,两边就不免开打。结果是鲁国战败,并被齐国要求杀死公子纠。而小白尤其得意的,是趁机把死对头的高参管仲,用非正常的方式,作为高端人才引进到齐国。后来齐国能称霸一时,反水的管仲功不可没。

大户人家的风范

当然,齐、鲁两国后来走下坡路的情形,也十分相似。在齐国有田氏代齐。因为这之后的齐,已非姜太公之齐,所以《史记》另写了《田敬仲完世家》记其事。在鲁国,则相继出现了在下面一心闹腾鲁公的诸位大臣们,包括成语“庆父不死,鲁难未已”的臣子庆父,以及后来权力大于鲁公的季氏和“三桓”。自然,无论是齐国还是鲁国,一切因为“林子大了,什么鸟儿都有”而出的状况,在公卿之家都出现了。

在《齐太公世家》和《鲁周公世家》里,最能显出大户人家风范的,在我看来是《齐太公世家》里写的齐太史三兄弟。面对权臣篡位的崔杼,齐太史恪尽史官的职守,坚持写下“崔杼弑庄公”的历史记录,结果被崔杼杀害;继续承担史官之职的齐太史的弟弟,无惧死亡,照书不误,又被崔杼杀害;而齐太史的小弟弟再继史官之位,前赴后继,仍然倔强地写下“崔杼弑庄公”,崔杼害怕了,只能放过他。中国传统的历史记录,尤其是相对早期的历史记录,能够保持一种既有连续性、又饱含真实性的特质,正是由于有这样一批世代恪守职业道德的高水准的史官。

司马迁在《齐太公世家》的最后,特意称赞齐国“洋洋哉,固大国之风也”,虽然从上下文看,主要是基于对姜太公和齐桓公的赞赏,但作为一代历史学家,你能说他的这种称颂中,会没有包含一点对于齐太史三兄弟的由衷赞叹?

(摘自中华书局《血缘:〈史记〉的世家》 作者:陈正宏)