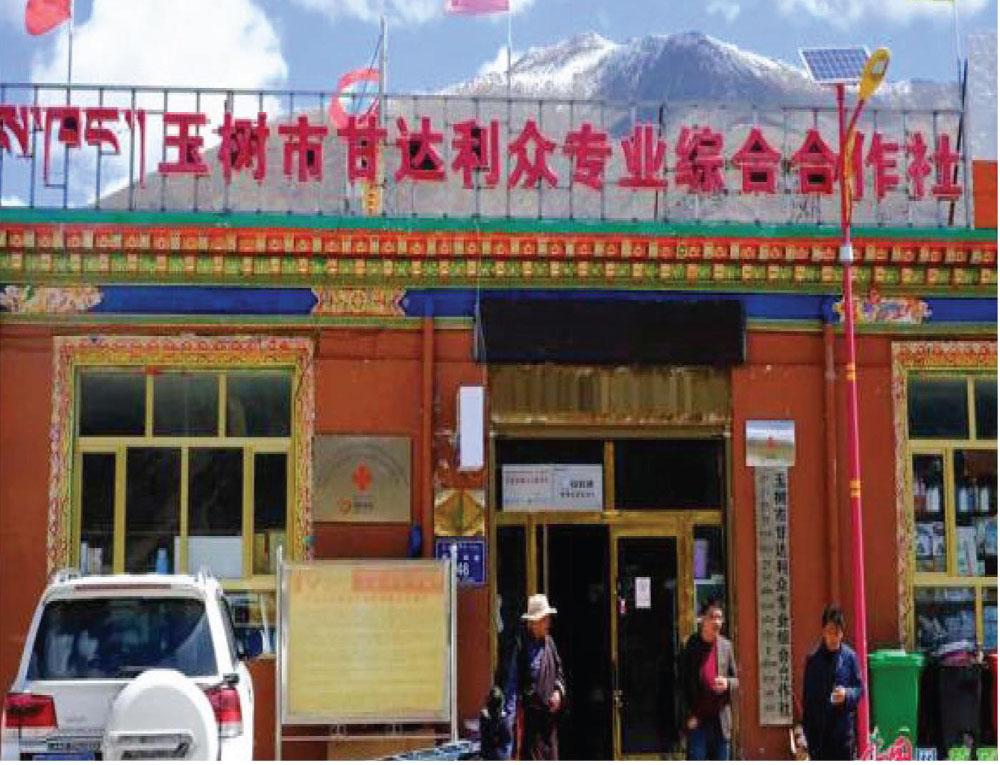

乡村可持续发展的必经之路

玉树灾后重建,甘达村合作社启动运作初期,就通过运输队项目获得了可观的收益;随着灾后重建结束,他们又抢抓玉树高原旅游城市定位的机遇,申请客运线路经营,尝试运输队转型;因为当时一些特殊的原因,客运转型没能成功,但他们又开始尝试做大宗批发生意,终于取得了比较好的成效。甘达村合作社各个层面取得的进展,正是多年来我们这些扶贫干部一直孜孜以求的。

纵观整个发展过程,甘达村合作社基于良好的治理机制和恰当的管理,始终在着眼未来,不断积累能量,持续拓展、投资、开发有市场潜力的项目。成长过程中,虽然取得了可观的收益,但没有短视地把收益全部分掉,而是始終保留一部分储备金,用于新项目的发展;虽然有挫折和失败,但他们没有被一时的困难击垮,可见已经形成了相当的抗风险能力;特别是理事会的成功换届,说明合作社的治理是有效的,机构可持续发展是有制度保障的。

合作社的成长,带动了村民的成长,也带动了整个村庄的经济社会发展。村民们的实际收入增加了,对未来也更有信心了。

我们没想到,一直以来梦寐以求的村庄可持续发展愿望,竟然在平均海拔4200米的玉树,在工作开展难度如此大的环境中,在甘达村这样一个少数民族贫困村庄实现了。回顾甘达村合作社发展历程,对照大凉山的实践和民乐村的教训,我认为甘达村项目的成功有以下5个关键点。

以市场为导向

用今天的眼光去回看,以市场为导向似乎很容易理解,但是在乡村建设实践中要坚持这个立场并不容易。在不同历史背景的乡村建设语境中,从不同的视角出发,可以得出截然不同的侧重点,比如教育、健康、环保、文化、建筑等。虽然这些问题的确都很重要,也不乏各种乡建流派在乡村做相应实践,但是从这些问题入手能不能解决村庄的可持续发展?我们经过反复的实践,得到的答案是否定的。

乡村建设项目一定要做老百姓最关心的事,找到老乡最迫切、最根本的需求,否则很难得到村民持续的参与和支持。而现阶段我国大部分贫困村的最大的需求,就是通过经济发展,实现收入的增加。只有这一根本的需求解决了,村民收入增加,生活改善,我们想要看到的公共服务才会得到稳定提高。没有持续稳定的经济来源作为基础,其他项目往往都是空中楼阁,难以持久。

以有竞争力的产品为立足点

我们强调以市场为发展导向,就是要引导村庄经济与市场接轨。靠什么跟市场接轨?只能靠有市场竞争力的产品(服务)。村庄生产的产品或服务必须要满足市场需求,才能够通过参与市场交换,把产品变成商品,实现生产价值。

不同的村庄有不同的资源禀赋,可以根据本村的特点,立足自身的优势,开发出不同的商品。既可以是有形的工农业产品,也可以是无形的服务产品。比如民乐村的獭兔产品、食用菌产品,这些属于有形的农产品;而甘达村的运输队、批发站,以及后来我们支持的乡村旅游项目,就属于无形的服务产品。有些地方不具备发展上述项目的资源,但是拥有比较丰富的劳动力,这也可以成为村庄的优势资源,可以以提供劳务服务的方式,让劳动力资源通过市场实现价值。

如果不能提供合格的产品投入市场,并得到市场认可,“以市场为导向,与市场接轨”就成了一句空话。而靠社会爱心、靠政策扶持的项目,不管投入的力度有多大,只要没有形成有竞争力的产品或服务,就一定是阶段性的,不能长久。

合作是一切的基础

生产合格的产品,提供有竞争力的服务,赢得市场的认可,这道理说起来简单,听起来也不难懂,但在传统的小农户分散经营模式下,却是难以做到的。

以甘达村的运输服务项目来说,如果是单家独户搞运输,首先大家基本都没有能力买车,自然无法企望这样的项目;即便个别农户有足够的人脉资源和信用,东挪西借凑钱买了车,也难以形成规模,只能接一些任务简单、利润有限的小生意。

而甘达村的车队因为聚拢了资源,形成了规模效应,既有挖掘机,又有装载机和长途运输车,车辆种类齐全,是一个完整建制的车队。运输队内部既有分工又有配合,可以独立胜任一个大型建设工地的建材装载、运输工作,在市场中才具备了参与竞争的能力和优势。在灾后重建末期,甘达村合作社可以顺利地外包车队,建制完整同样起到了决定性作用。而这种服务显然是单家独户的小农经营模式难以满足的,这种机会也是他们触摸不到的。

即便是农产品的生产,单家独户的生产方式也很难做出有竞争力的产品。产品要有竞争力,主要看两个指标,一是产品质量,二是产品价格。在传统单家独户为生产单位的模式下,农户的生产技术和经营管理能力千差万别,很难生产出标准统一、质量稳定的农产品;而每家农户几十亩地甚至只有几亩地的生产规模,难以达到合理的资源配置,实现规模效益,降低生产成本。即便能生产出合格的产品,也必定难以形成价格优势。

在农户各行其是,没有监督的生产条件下,很难形成对产品质量的有效约束。各自为营的农户为了自身利益最大化,贪图眼前利益,谁都不会真正为产品质量负责,只要有利可图,就会过量使用化肥、农药来降低生产成本,提高作物产量,出现劣币驱逐良币的现象。一旦农产品质量出现大的问题,往往会损害一个村庄甚至一个区域的市场声誉,让村庄的未来蒙上阴影。

如何破解这个难题?合作,唯有合作才是唯一的出路。只有通过建立合作社(或其他形势的联合体),把分散的小农生产方式转变为规模经营,通过行之有效的制度约束,充分整合全村资源对接市场,才能够保证产品和服务质量,实现规模效应。

充分发挥带头人作用

合作社建立之后,集中起来的村庄资源交给谁来管理和经营,这是一个至关重要的问题。对照甘达村和民乐村项目的成败,两个村在前述3个方面几无差别,正是在发挥本村能人作用方面的差异,导致了两个村庄迥然不同的实践结果。

村庄能人的优势或价值主要体现在3个方面,一是信任基础,二是观念引领,三是压力机制。

首先,村民选出来的村庄能人具备村民信任的基础。

民乐村发展简单依赖外来能人的风险很大,一是对外来者真实的能力和水平了解不充分,无论是技术水平还是管理水平,变量有多大风险就有多高;二是即便这些风险都可以排除,也还存在外来者与村民融合建立信任的困难,如果得不到村民信任,仍然难以做成事业。

假如和民乐村一样,甘达村运输队是由外来的人管理,当运输队赚到钱后外来的经理建议钱先不分给大家,而是继续投资买车扩大经营规模,村民们会是什么反应?即使村民们同意了他的建议,用赚来的钱购置了客车,用于经营客运线路,当新的客运项目赚不到钱,甚至一直在亏损的时候,村民们又会是什么反应?

按照民樂村的剧情推演,村民们大概率会怀疑他,为什么不把赚的钱分给大家?项目亏损,这里面是不是有什么利益输送?钱会不会被贪掉了?在这样的经营环境中,一方面,外来的经理可能轻易不敢冒风险,经营上缩手缩脚;另一方面,一旦经营失利,必然会丧失村民的信任,失去东山再起的机会。

但甘达村的情况就完全不同了,因为巴桑扎西是村民敬重的能人,是村民选举出来的理事长,相互有信任基础,也有基本的默契,巴桑扎西可以放开手脚去尝试。即使客运项目失败了,村民还能够给予足够的包容,理事会还有机会去开辟批发生意。如果没有这个信任基础,说不定甘达村的项目也和民乐村一样,早就已经夭折了。

其次,村庄能人在改变村民传统观念方面可以发挥不可替代的引领作用。

要引导村民参与合作社,通过合作改变传统的小农户生产经营方式,这涉及农民观念的转变,谈何容易。在我国乡村,以农民家庭为生产单位的单家独户生产方式有着悠久的历史,从不习惯合作到愿意相信和依靠他人,愿意把自己的资产交给别人去抱团合作经营,这是一个非常大的跨越,是小农意识到现代商业思维的转变。我们在乡村发展项目中最难、花精力最多的工作,就是和农民围绕此问题的沟通工作,遇到的绝大部分问题,都是观念冲突问题。

能不能引导村民从传统的小农思维模式转变成适应市场要求的新农人思维模式,这是合作社能够真正发挥作用的前提。道理虽然并不高深,但是千难万难,观念改变难;千变万变,习惯难改变。而村庄能人恰恰在这方面可以发挥不可替代的作用。往往外来的专家或工作人员苦口婆心花几天工夫也没办法让村民接受的道理,村里有威信的人可能几句话就能让村民心服口服,把问题解决了。这里面除了沟通技巧和共同语言,更重要的还是信任的基础。

村庄能人因为有信任的基础和威望,容易凝聚全村共识,取得项目的成功。而村民们相信“眼见为实”,只有让村民尝到实际的甜头,观念才能转变过来。因此,项目的成功反过来又会增强村民对新的生产经营方式的信心,接受新观念和新方法,实现全村村民素质的提高和进步。而村民素质的提高,就会进一步形成村庄可持续发展的坚实基础。

其三,村民对能人有一种天然的压力传导机制,鞭策其拿出最大的本事,赢得村民的认可和口碑。

与外来的经理人相比,村庄能人的动力机制也有很大不同。除了项目做好了可以有更好的收益这一经济目标,村庄能人比外来能人更在乎村民的口碑和评价,这涉及乡村的特殊社会背景。

由于乡村是熟人社会,很多村里人都沾亲带故,对管理者有天然的伦理约束,项目如果做垮了,管理者不仅自己会受到经济损失,而且面子上过不去,没法跟村里人交代。在这种压力机制下,村民选出本村的能人和精英来管理集体产业,很大程度上避免外来合作者容易出现的短期行为现象和损害村民利益的情况发生。

我们在日常接触和交流中可以明显感受到,对巴桑扎西和整个班子来说,分红是一个不小的压力。如果不能让村民每年拿到钱,他们自己就会觉得脸上无光,而继任的理事长同样有这样的压力。给村民分红几乎成了传统,上一任理事长做到的事情,他必须也要做到,压力逼着他使出吃奶的力气也要把项目经营好,否则就无颜面对本村的村民。

不能包办

作为项目援建方,不管我们多么喜爱这个村子,我们都要始终明白,早晚有一天项目要结束,我们要离开村庄,甚至可以说我们来到村庄的目的就是为了有一天能够放心地离开。因此我们的工作重点是乡村自我发展能力的建设,目标是可持续,而不能让他们对外力产生依赖。否则项目结束,失去外部力量的支持,一切就很容易回到原来的样貌。

从最初的大凉山项目开始,无论是调研工作,还是项目的具体实施工作,我们都强调村民参与的积极性,时时警醒我们自己有没有替代村民的作用。在民乐村选择产业项目时,我们就险些替村民做主走了弯路,幸亏醒悟及时。在玉树扶贫项目中,我们仍然秉持这个基本工作原则,注重调动村民的主动性。但要时时都能把握好这一点其实并不容易,平衡难度很大。

现在回过头去看汶川灾后重建工作,或许因为民乐村项目是一根独苗,只能成功不能失败的心理驱使我们投入了过多的精力,结果给村民造成一个错觉,认为这个项目是中国扶贫基金会的项目,从而让村民产生了依赖心理,甚至是旁观者的心态。与民乐村情况不同的是,玉树灾后重建工作中,我们在多个村同时启动了4个不同的项目,客观上分散了精力,对项目参与相对较少,可能反倒保护和激发了村民参与的热情和积极性。合作社的相关事务主要都是靠村民们自己去商量、讨论和决策,反而激发了他们的内生动力,增强了他们的主人翁意识。

从2000年开始产生通过集中资源投入堵住贫困村发展漏斗的想法,2001年开始付诸行动,经过大凉山的实践、民乐村的磨炼,实践过程中我们对乡村发展方向和规律的认识经过不断修正、深化和完善,一直到甘达村,这条乡村发展之路终于走通了。我们的实践证明,以市场为导向,以合作为基础,以能人为抓手,以产品为起点,这是乡村可持续发展的一条必经之路。虽然走这条路的未必都会成功,但不走这条路就一定难以成功。

(摘自商务印书馆《乡村振兴与可持续发展之路》 作者:刘文奎)