华北石质山区不同土地利用方式对土壤生物理化性质的影响

潘名好, 朱庆征, 巩闪闪, 张志华, 雷 浪, 孔玉华

(河南农业大学林学院,450002,郑州)

土壤微生物生物量是土壤生态系统的重要组成部分,参与土壤有机质的分解、土壤养分的转化与循环、腐殖质的形成等过程,是土壤活性养分储备库[1]。土壤微生物量碳、氮是环境变化最为敏感的生命指标[2],可以直接和水溶性有机碳、氮相互作用并参与土壤生物化学转化过程[3]。土壤酶主要来源于土壤微生物,其活性代表了土壤中物质代谢的旺盛程度,很大程度上可以反映土壤微生物的活性,是土壤肥力的重要指标[4]。土壤微生物生物量与酶活性能灵敏地响应环境因子、土地利用方式的变化[5-6],因此,土壤微生物生物量和酶活性可用于评判土壤质量的变化,并作为反映生态系统功能转变的重要生物指标来指导土壤生态系统的管理[7-9]。

土地利用和覆盖方式的改变在全球、区域及地方范围的气候变化中发挥着重要作用。土地利用方式的改变可以通过改变土地覆盖[10]或者农业活动,进而对土壤的物理、化学和生物学特性产生显著且持久的影响[11]。目前,国内外围绕土地利用方式对土壤有机碳、土壤养分和土壤理化特性的影响等开展了大量研究[12-13],而关于其对土壤微生物特性和酶活性的研究报道较少[7-9]。表层土壤微生物对土地利用方式的改变有强烈的响应,深层土壤其生物量和活性则逐渐降低[8]。据报道,大部分微生物的活动集中在0~30 cm土层,在相似的土壤条件下深层土壤中微生物群落结构和功能趋于相似[9]。土壤微生物特性和酶活性对不同土地利用方式的响应不尽相同,选择合理的土地利用方式是实现地区可持续发展的重要措施。

华北石质山区地处华北平原西侧,是华北平原重要的生态屏障。该地区土壤贫瘠、干旱缺水、水土流失严重,具有众多未造林或造林地差的石灰岩丘陵山地。当前,对该区的研究报道主要集中在不同人工林类型对土壤理化性质影响等方面[14-16],关于土地利用方式对土壤微生物量碳氮及碳氮循环关键酶活性的影响鲜有报道;因此,笔者以华北石质山区3种土地利用方式:农田、撂荒地和人工林(刺槐(Robiniapseudoacacia)、栓皮栎(Quercusvariabilis)和侧柏(Platycladusorientalis))为研究对象,采集0~10、10~20和20~30 cm土层土壤,测定分析土壤微生物量碳、氮含量以及土壤脲酶、过氧化氢酶、β-葡萄糖苷酶和蛋白酶活性等因子,探讨不同土地利用方式对土壤微生物量碳、氮含量以及酶活性的影响,从而为该地区土壤质量提高和生态系统的可持续利用提供理论依据。

1 研究区概况

研究区位于河南省济源市境内,隶属于中国森林生态系统定位研究网络(Chinese Forest Ecosystem Research Network,CFERN)的黄河小浪底森林生态系统定位研究站(E 112°28′,N 35°01′),平均海拔为410 m。该地区属于暖温带大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,年平均气温14.1 ℃,全年日照时间>2 300 h,无霜期220~230 d,年均降水量641.7 mm。土壤类型主要为棕壤和花岗片麻岩等土壤母质发育而来的山地褐土,土壤厚度薄且保肥保水能力差。该地区代表性土地利用方式有农田、撂荒地和人工林3种。农田耕作方式主要以油菜-玉米轮作为主。人工林代表性树种有栓皮栎、刺槐和侧柏。林下主要植被有荆条(Vitexnegundo)、铁线莲(Clematisflorida)、扁担杆(Grewiabiloba)和酸枣(Ziziphusjujube)等。

2 材料与方法

2.1 样地选择

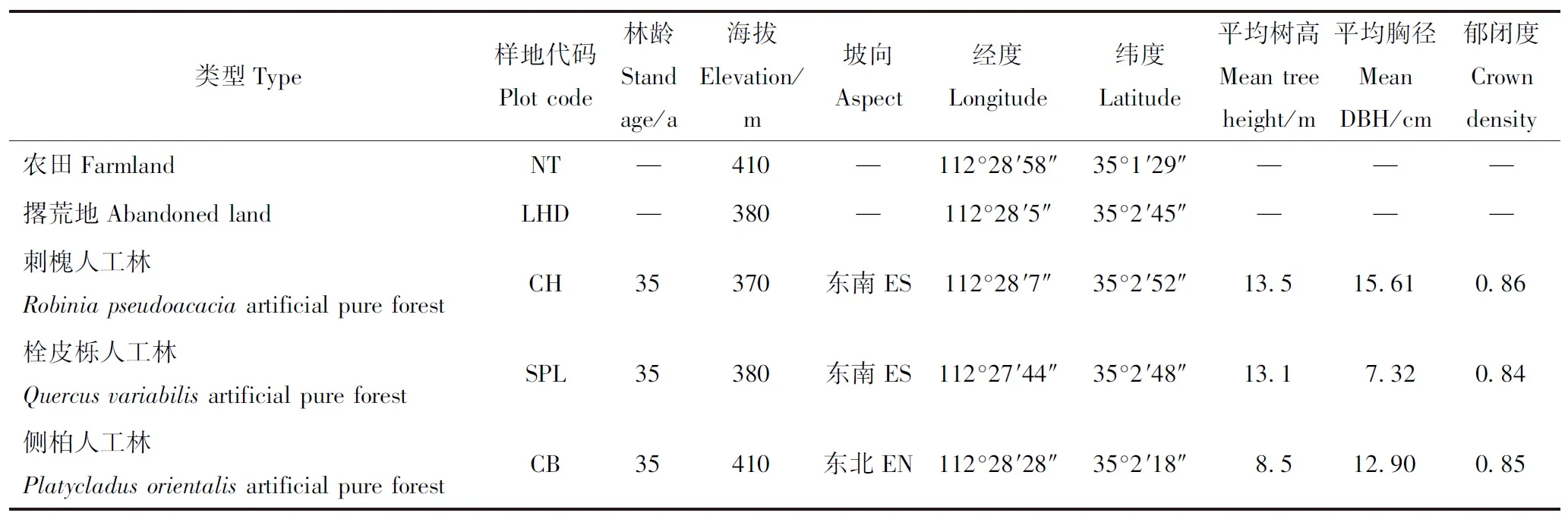

2019年10月在研究区内选择坡向坡位、海拔基本一致的3种典型土地利用方式:农田、撂荒地和人工林(刺槐、栓皮栎和侧柏),共5块样地,样地基本概况见表1。

表1 研究区5个样地基本概况

2.2 样品采集与处理

于2019年10月中旬无雨天气进行土壤样品的采集。在每个样地按“S”形设置3个采样点,去除地表可见凋落物后挖取0~30 cm土壤剖面,分3个土层(0~10、10~20和20~30 cm)采集约500 g土样,设置3个重复,同时采集环刀样品以用于土壤密度、含水率和孔隙度等物理指标的测定。土样过2 mm土壤筛后等量分成2份,1份新鲜土样置于4 ℃冰箱中暂时保存,用于土壤微生物量碳(microbial biomass carbon,MBC)、微生物量氮(microbial biomass nitrogen,MBN)、溶解性有机碳(dissolved organic carbon,DOC)、溶解性氮(dissolved nitrogen,DN)含量和脲酶、过氧化氢酶、β-葡萄糖苷酶、蛋白酶活性的测定;另1份土样自然风干后用于土壤pH、速效磷(available phosphorus,AP)、速效钾(available potassium,AK)、碱解氮(available nitrogen,AN)、全氮(total nitrogen,TN)和全碳(total carbon,TC)等指标的测定。

2.3 土壤指标的测定

土壤MBC、MBN含量采用氯仿熏蒸提取法测定[17];土壤DOC、DN含量分别采用TOC分析仪(TOC-5000,日本)和肼还原法测定;土壤过氧化氢酶活性采用高锰酸钾滴定法测定;土壤β-葡萄糖苷酶活性采用硝基酚比色法测定;土壤脲酶活性测定采用苯酚钠-次氯酸钠比色法;土壤蛋白酶活性测定采用Folin-Ciocalteu比色法;土壤TC和TN含量采用自动元素分析仪测定(EURO EA 3000,意大利);土壤AN、AP和AK含量分别采用碱解扩散法、碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法和醋酸铵浸提-火焰光度计法测定;土壤pH采用浸提酸度计(Hanna-HI98 128,日本)测定;土壤含水率采用烘干法测定;土壤密度与土壤孔隙度通过环刀法与土壤三相仪(Daiki-1130,日本)相结合测定。

2.4 数据处理

采用多因素方差分析法分析土地利用方式和土层深度对土壤微生物量碳、氮及酶活性的影响,显著性水平P为0.05;Pearson法对各土壤因子进行相关性分析。所有统计分析均采用SPSS 20.0软件(IBM,纽约,美国)进行,用Microsoft Excel 2010进行图表绘制。

3 结果与分析

3.1 土壤微生物量碳氮含量的变化

不同土地利用方式下土壤MBC和MBN含量(0~30 cm)变化显著(P<0.05)(表2)。土壤MBC含量变化范围为10.97~343.29 g/ha,其总储量(0~30 cm)呈现NT>CB>SPL>LHD>CH的规律(图1a);土壤MBN含量变化范围为1.76~68.36 g/hm2,其总储量(0~30 cm)呈现CB>NT>SPL>CH>LHD的规律(图1b);其中NT土壤中MBC总储量分别比LHD、CH和SPL高752%、927%和537%,MBN总储量分别高332%、227%和79%(P<0.05);在3种人工林中,CB土壤MBC和MBN含量(0~30 cm)均最高(P<0.05),而SPL和CH之间差异不显著。土层深度对MBN变化有显著影响(P<0.05)(表2)。NT在10~20 cm土壤MBC和MBN含量最高,但3个土层含量之间差异不显著(P>0.05)。LHD土壤在10~20 cm中MBC和MBN含量显著低于其他土层。3种人工林土壤0~10 cm中MBN含量显著高于20~30 cm。

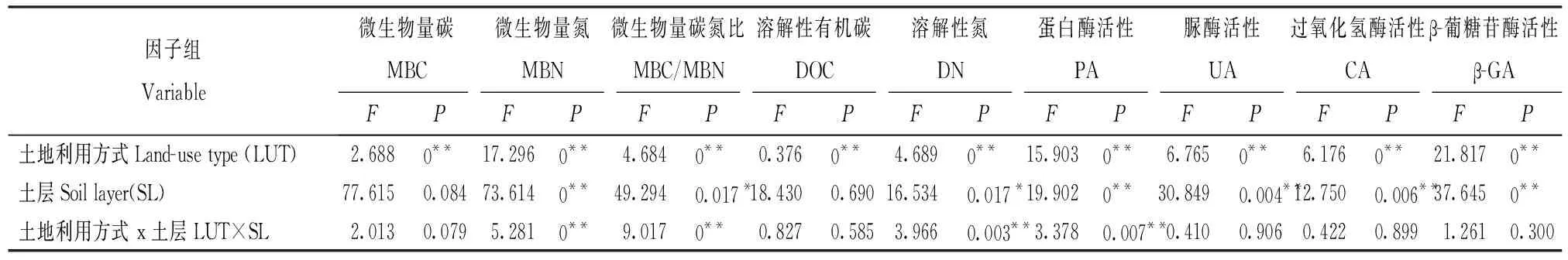

表2 土地利用方式与土层深度对土壤MBC、MBN含量和4种酶活性及其他土壤性质影响的方差分析

不同小写字母代表同一土层不同样地之间差异显著(P<0.05),不同大写字母代表同一样地不同土层之间差异显著(P<0.05)。Total表示0~30 cm土层的总储量。误差线为标准偏差(SD)。下同。Different lowercase letters indicate that different plots are significantly different in the same soil layer (P<0.05),and different capital letters indicate that different soil layers are significantly different in the same plot (P<0.05). NT,LHD,CH,SPL and CB refer to farmland,abandoned land, Robinia pseudoacacia artificial forest, Quercus variabilis artificial forest,and Platycladus orientalis artificial forest respectively. Total refers to the total storage of the index among 0-30 cm soil layer. Error bar is standard deviation (SD). The same below.图1 不同土地利用方式下土壤MBC、MBN含量的变化Fig.1 Variations of soil MBC and MBN contents under different land-use types

Average为在0~30 cm土层的平均值。Average refers to the average value of 0-30 cm soil layer.图2 不同土地利用方式下土壤酶活性的变化Fig.2 Variations of soil enzyme activity under different land use types

3.2 土壤酶活性的变化

不同土地利用方式下4种土壤酶活性(0~30 cm)变化显著(P<0.05)(表2),其中土壤过氧化氢酶、β-葡萄糖苷酶和蛋白酶活性均表现为SPL最低,脲酶活性表现为CH最低(图2)。土壤过氧化氢酶活性变化范围为0.52~1.19 mL/(g·h),其均值呈CH>NT≈CB>LHD>SPL的规律,CH、NT和CB分别比SPL高90%、75%和75%(P<0.05)(图2a)。土壤脲酶活性变化范围为0.06~0.87 mg/(g·h),其均值呈LHD>NT>CB>SPL>CH的规律,LHD、NT、CB和SPL分别比CH高562%、536%、514%和302%(P<0.05)(图2b)。土壤β-葡萄糖苷酶活性变化范围为0.13~1.51 mg/(g·h),其均值呈NT>CB>LHD>CH>SPL的规律,NT、CB和LHD分别比CH和SPL高95%、91%和62%,403%、391%和318%(P<0.05),CH与SPL之间也差异显著(图2c)。土壤蛋白酶活性变化范围为7.44~78.97 μg/(g·h),其均值呈CB>CH>NT>LHD>SPL的规律,其中CB、CH、NT和LHD分别比SPL高442%、388%、315%和234%(P<0.05)(图2d)。

所有土地利用方式下4种酶活性均随土层深度的增加而降低,呈表层富集现象(P<0.05)(表2)。5个样地0~10 cm土层土壤过氧化氢酶活性是20~30 cm土层的1.16~1.65倍(P<0.05);土壤β-葡萄糖苷酶活性为1.37~3.60倍(P<0.05);土壤脲酶活性为1.25~2.78倍(P<0.05);土壤蛋白酶活性为1.06~1.54倍(P<0.05)。

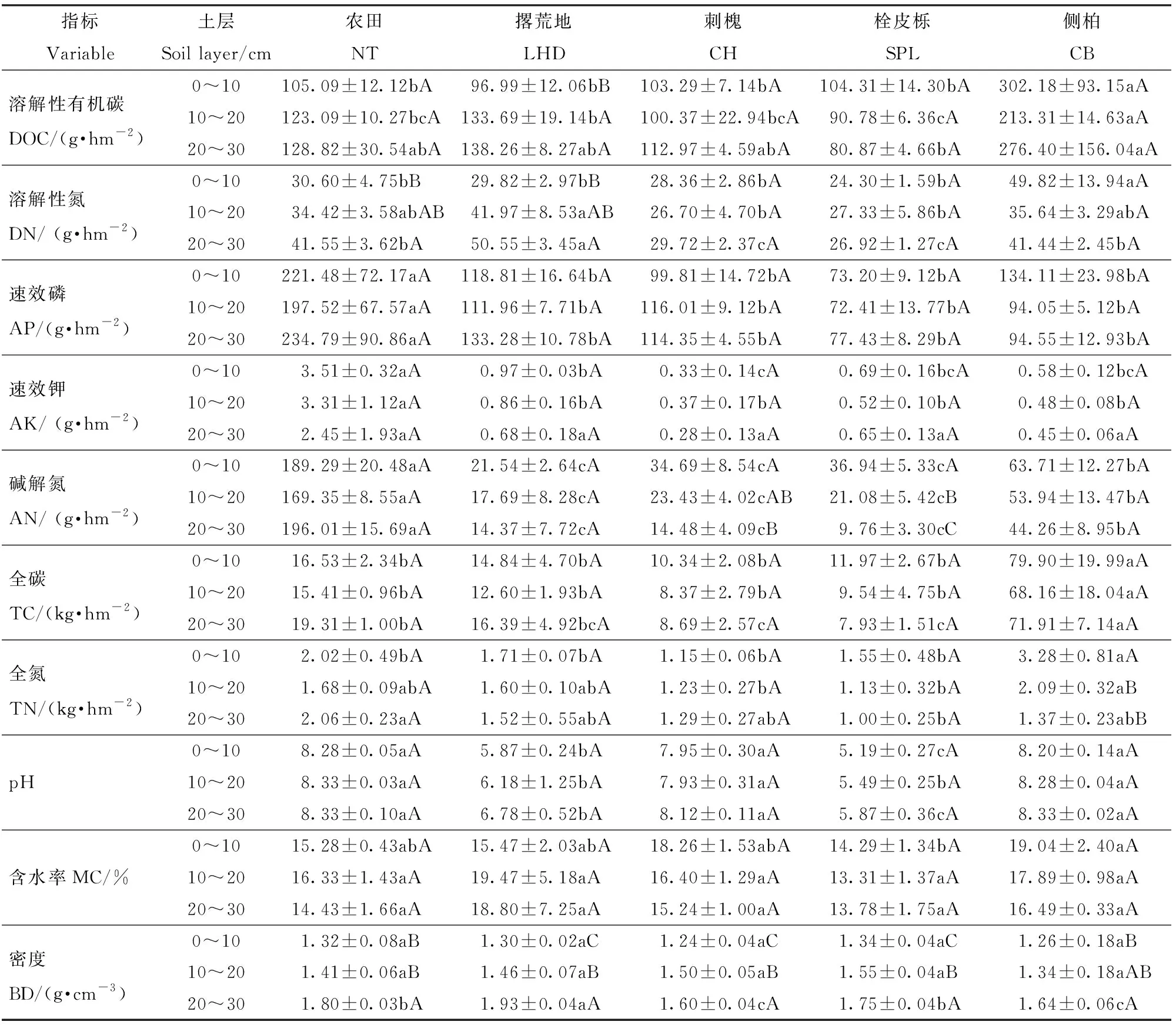

3.3 土壤理化性质的变化

0~30 cm土层土壤DOC和DN总储量均呈CB>LHD>NT>CH>SPL;土壤TC和TN总储量均呈CB>NT>LHD>SPL>CH;土壤AN、AK和AP总储量均呈NT显著高于LHD、CH、SPL和CB;土壤pH呈NT>CB>CH>LHD>SPL;土壤含水率、密度等物理性质无明显规律(表3)。

表3 不同土地利用方式下土壤理化性质特征

3.4 土壤微生物量碳氮及4种酶活性与土壤理化性质的相关性分析

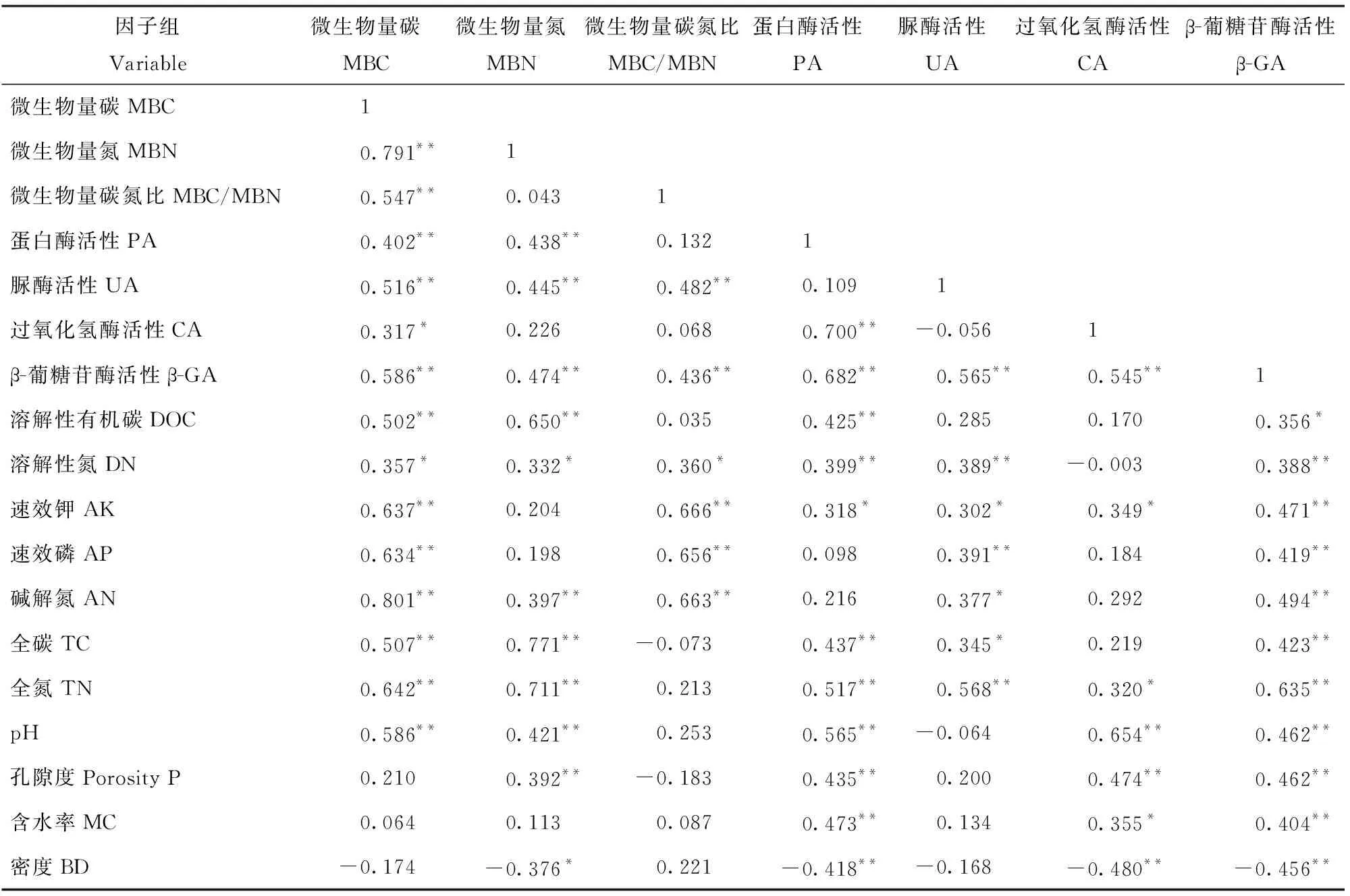

土壤MBC、MBN均与土壤DN、DOC、AN、TC、TN和pH呈显著或极显著正相关,土壤MBN与土壤密度显著负相关。土壤MBC/MBN与土壤DN、AK、AP和AN呈显著或极显著正相关。土壤过氧化氢酶活性与土壤AK、TN、pH、孔隙度和含水率呈显著或极显著正相关;土壤β-葡糖苷酶活性与其他土壤因子均极显著正相关(P<0.01);土壤脲酶活性与土壤DN、AP和TN含量呈现极显著正相关(P<0.01),与土壤AK、AN和TC含量呈显著正相关(P<0.05);除土壤AP和AN含量外,土壤蛋白酶活性均与其他土壤因子极显著相关(P<0.01);除土壤脲酶活性外,其他3种酶活性均与土壤密度极显著负相关(P<0.01)(表4)。

表4 土壤MBC、MBN含量及4种酶活性与土壤理化性质间的Pearson相关系数

4 讨论

土壤微生物生物量与酶活性是影响土壤质量的重要生物指标,受土壤理化性质、根系、植被类型、凋落物量、化肥施用水平、土地耕作模式以及土壤水热条件等的影响[4,5,18]。本研究结果表明土地利用方式对土壤MBC和MBN有显著影响(图1,表3),除侧柏人工表现出较高的土壤MBC和MBN含量外,农田土壤MBC和MBN含量显著高于刺槐和栓皮栎人工林,这与Fang等[19]和赵妮等[20]的研究结果不一致。可能是由于施肥和秋收后留在土壤中的玉米根茬向农田土壤中输入大量的养分和丰富的底物,促进土壤微生物的繁殖,进而提高了土壤MBC和MBN含量[4,21]。与农田相比,撂荒地土壤MBC与MBN含量显著下降(图1),这与大部分研究结果相一致[20,22]。不同人工林类型土壤微生物生物量主要受到凋落物量、细根生物量、林内气候类型等影响[15,23]。本研究中侧柏人工林土壤MBC和MBN含量(0~30 cm)显著高于刺槐和栓皮栎人工林(P<0.05),这主要是由于侧柏根系发达,具有较高的细根生物量[16]、年均凋落物量[15]及良好的土壤养分条件(表2),从而促进了土壤微生物的活性,显著提高了土壤微生物生物量。土壤微生物量碳氮比是反映土壤氮素供应能力的重要指标,可影响土壤微生物的群落结构和组成[6]。本研究发现农田、撂荒地和侧柏人工林土壤MBC/MBN均高于刺槐人工林和栓皮栎人工林,说明农田、撂荒地、侧柏人工林的土壤微生物群落组成结构更稳定,更有利于养分的积累。

本研究中土地利用方式对土壤4种酶活性均有显著影响(表3),较3种人工林,农田和撂荒地均表现出较高的酶活性,这与乔赵崇等[5]、Silva等[7]研究结果并不一致,除气候类型和土壤条件差异外,其主要原因是土壤施肥和有机物料的补充[4,21,24]。农田施肥和玉米根茬留田提高了土壤养分含量(表2),增加了作物根系生物量和根系分泌物,从而提高土壤酶的活性[4,21]。撂荒地土壤酶活性较高可能是少量的小麦秸秆残留在土壤中,秸秆的分解作用促使微生物向土壤中释放大量养分和酶类等活性物质[24]。侧柏人工林4种土壤酶活性均比较高,这与诸多研究结果相一致[16,25],其主要原因是侧柏是常绿针叶林,具有较高的年均凋落物量[15],土壤密度偏小(表2),土质疏松,土壤养分状况较好[18],从而提高了土壤酶活性。栓皮栎人工林4种土壤酶活性均较低,主要是由于其凋落物数量少且保水性差,有机质归还量较少,且由于其深根性的特征,导致土壤微生物活动减弱[14]。刺槐人工林土壤MBC和MBN含量以及β-葡萄糖苷酶、脲酶活性均表现出较低水平,说明刺槐人工林的种植对改善土壤质量表现不佳,这与薛萐等[26]研究结果一致。

笔者发现3种人工林土壤MBN含量及4种酶活性均呈表层(0~10 cm)显著高于深层(20~30 cm)的现象,这主要是枯落物在表层土壤累积,土壤有机质含量高,且表层土壤密度小(表2),水热和通气条件良好;而随着土层深度的增加,通气条件变差,土壤养分减少,微生物活动也逐渐减弱[9]。相关性分析发现土壤MBC、MBN及酶活性与土壤化学性质或物理性质呈显著相关性(表4),表明土壤物理、化学、生物性质之间紧密相关。土壤MBC和MBN含量与4种土壤酶活性两两之间亦存在显著正相关或负相关关系,这与诸多研究结果一致[5,16,25]。土壤MBC、MBN含量和4种土壤酶活性与其他土壤养分因子联系紧密,可作为反应该区域不同土地利用方式下土壤质量变化的重要指示性指标。

5 结论

华北石质山区不同土地利用方式对土壤微生物量碳、氮含量及过氧化氢酶、蛋白酶、β-葡萄糖苷酶和脲酶活性均有极显著影响(P<0.01),其中农田耕作和侧柏人工林的种植表现出较高的微生物生物量和酶活性。农田撂荒后土壤微生物量碳、氮含量显著下降(P<0.05),但其土壤酶活性下降较缓慢。3种人工林中,侧柏林下土壤微生物量碳、氮含量显著高于刺槐和栓皮栎(P<0.05),其酶活性显著高于栓皮栎(P<0.05)。农田耕作和侧柏人工林的种植有利于改善土壤理化及生物学性质,提高土壤肥力,是华北石质山区实现可持续发展合理的土地利用方式。