壮族马骨胡作品《岜椎谣》的创作分析与演奏诠释

于腾腾 广西大学行健文理学院

《岜椎谣》是壮族马骨胡艺术代表性传承人黄一格和南路壮剧代表性传承人苏朝甫共同创作的马骨胡作品,这首作品曾获得创作奖和多个演奏奖。文章对这首作品进行音乐创作分析和演奏诠释,旨在为马骨胡学习者提供《岜椎谣》的演奏技巧及其风格方式,同时为马骨胡音乐创作提供思路,以丰富马骨胡音乐作品曲库,立足课程思政,促进学生准确掌握本作品中壮族音乐风格特点和技法,践行文化自信,活态传承壮族马骨胡艺术。

马骨胡是壮族极具特色的拉弦乐器,因用马的腿骨做琴筒而得名。马骨胡音乐早期的代表作品有《壮乡春早》《观花山壁画有感》《右江两岸好春光》《壮山马铃响》等,随着时代的发展和人们审美水平的提高,马骨胡音乐新作品市场需求也日益增长。壮族马骨胡艺术代表性传承人黄一格创作的一系列马骨胡独奏、齐奏、重奏作品填补了当代马骨胡音乐作品的空白,同时也促进了壮族马骨胡艺术的活态传承。

《岜椎谣》短小精悍,风格浓郁,易于传播演奏,曾获得第七届广西音乐舞蹈比赛器乐乐曲创作优秀奖,广西壮族自治区第二届全区基层文艺汇演器乐比赛一等奖等。此外,《岜椎谣》还亮相中国音乐学院、中央民族大学、厦门大学等高等院校音乐厅。笔者通过对《岜椎谣》演奏诠释,细化标注全谱演奏技法,解读演奏方法,梳理规律,便于学习者演奏掌握,对作品音乐创作背景、曲式结构分析,挖掘其音乐本体特质,探究作品的思想内涵、情感、风格,进一步为马骨胡音乐创作提供思路,以丰富马骨胡音乐作品曲库,活态传承壮族马骨胡艺术。

创作背景

《岜椎谣》创作于2012年,曾用名《壮乡美》《心灵畅想》《云山谣》,是根据广西德保壮族童谣创作而成,恰到好处地将地方民族语言发音及其旋律音调相融合。“岜椎”是壮语bya saeu [phja1 θau1]的音译,意思是像柱子一样的山,即德保当地的云山。云山坐落在广西百色市德保县城西部,是当地居民的神圣之山,受到当地居民的敬仰和保护。《岜椎谣》作品欢快、精炼,运用壮族本土音乐语言呈现了云山脚下,人杰地灵,德保壮乡老少天人合一,儿童欢闹、青年向上、老人安享晚年,表现了一片祥和、欢愉、美好的壮民族生活场景。

创作者黄一格,于2011年5月被广西壮族自治区文化厅认定为自治区级非物质文化遗产壮族马骨胡艺术代表性传承人,广西德保人,德保是壮族马骨胡主要流传地。黄一格数十年精心钻研壮族马骨胡艺术,不论是在马骨胡教学、传承、制作改良、马骨胡音乐创作等方面,都做出了突出贡献。黄一格在马骨胡音乐创作上,注重母语语音的运用,将马骨胡这件乐器回归到壮民族文化语境中,所创作的音乐极具壮民族风格特点,风格浓厚,一气呵成,朗朗上口。

音乐创作分析与演奏诠释

本曲为有前奏有结束句的再现单三部曲式,分为A、 B、A’三个部分,再现部分为完全再现。主调为D羽七声清乐调式,作品结构紧凑,节奏明快,情绪欢悦,壮民族音乐风格地道纯正。马骨胡演奏这首作品时按照a1、e2定弦,奏(37弦)。

本曲图示如下:

(图1)

引子部分:1-6小节,速度为80,中速稍快。四二拍节奏,3小节为一个乐句,上下两句采用相同的音乐节奏型,在音符音高上加以区别,引子部分为方整性结构。明快的引子带入感强,两句6小节交代了音乐形象和曲风特点。

(图2)

A部分:7-29小节

(图3)

A部分分为三个小乐句,乐句长短分别为7、9、5小节,为非方整性结构。a乐句在节奏上没有使用长音,运用附点、切分、前十六后八分音符、前八后十六分音符的紧凑节奏型,融合强弱不断交替,进行对比,抑扬顿挫,尤其是小三度的滑音处理(见图4、图5),壮族韵味浓,将孩童嬉闹玩耍的场景勾勒得淋漓尽致,呈现出一片欢快、童真的画面。

(图4)

(图5)

b乐句共9小节,每2小节开始句都采用了同头乐句引领(见图6),强调了主题音乐调性主音。四个乐节呈级进趋势,内在力量对情绪起到推升作用。本段音素的节奏分配错落有致,八分音符和十六分音符之间规律收放有致,从容不迫,这也是第一段创作上的巧妙之处。

(图6)

c乐句在节奏上出现了细微的变化,三个音符的提弓演奏(见图7)引领了十六分音符的节奏型,且多为同音重复的十六分音符,这种短促的同级音符运行,在演奏力度上要求有强弱对比效果,演奏技巧及音乐处理上要求内敛含蓄,充分展现了马骨胡这件乐器的性能特点。提弓是马骨胡的特色演奏弓法,用“扌”表示,演奏时,将弓子往后提起,演奏出短而弱的效果,紧接着落弓,奏出下一个强音。

(图7)

总体上说,A段用典型的音乐风格描绘出了德保壮族山清水秀、人杰地灵的优美景象,用精巧的结构布局把听众带入到优美浓厚的壮韵音乐意境中。

B部分:33-66小节(见图8),抒情部分。通过改变节奏来变化听觉效果。这样的安排使AB两段形成鲜明的对比,更富感染力。进一步立体地勾勒出壮乡人民安居乐业、丰衣足食、五谷丰登,尽展和谐美好。壮族音乐形象突出,演绎了壮族人民现今的美好生活,带领听众领略德保的瑰丽山水,统揽德保壮乡的风土人情与发展风貌,多维度感触云山脚下的风景美、人美和马骨胡音乐天籁之美。本段演奏技法上多用小三度滑音和大二度倚音,(见图9)使马骨胡乐器性能和独特演奏风格发挥到极致。

(图8)

(图9)

d乐句的四小节衔接上下两段,通过两小节完全相同的节奏呈现,巧妙自然地将作品由第一段A部分的欢愉情绪转换到第二段B部分的抒情流畅,使前后对比更加明显、突出。

在e句开始,乐曲转为G商调式。通过重复间奏句强调,稳定其调性。g句第四小节向前调IV级离调,用前后调共同和弦(前调IV级属和弦、后调IV级原位和弦)形成一个自然的转调过程。本段出现乐曲中唯一一个“4”音,和声色彩性极强。向IV级离调是广西壮族音乐作品中极为特色的创作手法,用法巧妙。

本曲B段中运用了多次转调、离调等和声手法。这些调式调性上的转换营造出朦胧神秘的气息,就仿佛深山中古老的民族,迷人又美丽。

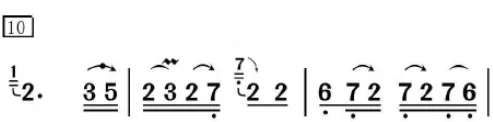

A’部分:66-87小节(见图10),再现段。本曲的再现段的速度快于A段,所以属于具有动力性的完全再现。更热烈的气氛和更高涨的情绪把乐曲推向高潮,本段再现了壮乡人民热爱生活,积极向上,全民携手共创美好未来的喜悦画面。最后结束的部分回到了主音上,为收拢性乐段。

(图10)

乐曲的结束句(见图11)运用前十六后八和四十六的节奏型,伴随着二分音符的规律性交错呈现,结构紧凑不累赘。演奏技法颤弓、滑音、倚音贯穿,速度加快,四拍时值的颤弓之后强收。

(图11)

从全曲标注的细致演奏技法来看,弓法上运用“扌”提弓特色,垫指滑音、小三度滑音、大二度倚音使用较多。滑音和倚音的具体使用,是由壮民族音乐语言及马骨胡乐器音质音色多重因素决定的。这些均是马骨胡常用演奏技法。

活态传承

《岜椎谣》全曲依托于壮族本土音乐语境,地域音乐色彩鲜明,壮族童谣音调运用恰到好处,节奏欢快极具舞蹈性,短小精悍,易于传奏。全曲仅用了一个4,IV离调,突出了这首作品的调式调性色彩,特色巧妙。大二度、小三度倚音、小三度滑音及提弓的演奏技法的运用,形成马骨胡独特的演奏风格。

壮族马骨胡艺术传承人黄一格自小生活在音乐氛围浓厚的家族中,积累了许多壮族音乐原素材,运用音乐创作技法,创作出题材多元、风格韵味十足的壮族马骨胡音乐作品。少数民族地区音乐元素丰富,是音乐作品创作的源泉所在,作为民族音乐人,肩负着民族音乐文化的传承使命,深入田野,身体力行继承民族音乐文化,这也是培养非物质文化遗产项目壮族马骨胡艺术演奏继承人才所必须具备的品质。壮族马骨胡艺术的活态传承,需要好的音乐作品传播,且要植根于文化土壤和生存背景,适度做编创,丰富马骨胡音乐作品库。