口服补铁无效的缺铁性贫血1例治疗

富雪玮 王蔚

摘 要 缺铁性贫血是临床上最常见的一种贫血,其可由许多不同的病因引起。目前全球1/3人口患有贫血,其中大多数由缺铁导致。对于单纯铁缺乏患者,口服补铁为首选治疗方法。而对于非单纯铁缺乏患者,是选择口服补铁还是经静脉途径补铁呢?本文通过对1例病例诊治过程的介绍和相应的文献复习,讨论缺铁性贫血治疗方案的选择原则。

关键词 缺铁性贫血 炎症性贫血 经静脉用铁剂

中图分类号:R556.3 文献标志码:B 文章编号:1006-1533(2021)15-0008-03

Iron deficiency anemia unresponsive to oral iron: one case and treatment

FU Xuewei, WANG Wei

(Department of Hematology, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

ABSTRACT Iron deficiency anemia is the most common type of anemia in clinical practice, which can be caused by many different reasons. Currently, one third of the worlds population suffers from anemia, most of which are due to iron deficiency. For patients merely with iron deficiency, oral iron is considered front line therapy. For patients with not only iron deficiency but also other risk of anemia, should we choose oral iron supplementation or intravenous iron supplementation? This article discusses the principles of treatments for iron deficiency anemia through a case and literature review.

KEY WORDS iron deficiency anemia; anemia of inflammation; intravenous iron

据估计,全球1/3人口患有贫血,其中大多数由铁缺乏引起[1]。临床上,缺铁性贫血有两种类型:一种是因营养因素或各种慢性失血所导致的缺铁性贫血;另一种是与慢性病合并存在的慢性病贫血。慢性病贫血亦被称为炎症性贫血,是继缺铁性贫血后的第二常见贫血类型,常见于慢性感染、长期炎症性疾病、创伤、恶性肿瘤和器官衰竭等患者。对于缺铁性贫血患者,口服铁剂是一种有效、安全、方便、价廉的治疗方法;而对于不能耐受口服铁剂治疗或口服铁剂治疗无效的患者,应当改用经静脉途径补铁[1]。本例患者口服补铁效果差,有自身免疫性疾病,被诊断为炎症性贫血合并缺铁性贫血,其治疗方案与缺铁性贫血不同。

1 病史摘要

患者女,22岁,因“头晕、乏力加重1个月余伴反复低热10 d”于2020年11月2日入院。

2015年11月,患者因出现双下肢疼痛、麻木进行性加重9个月,突发腹泻和双下肢无力,无法站立,被当地医院诊断为“多发性硬化症”,经人免疫球蛋白、甲泼尼龙治疗有效。2016年9月,在停用甲泼尼龙5个月后,患者出现视力模糊并进行性加重,3 d后又出现眼眶疼痛。当地医院诊断为“球后视神经炎”,再次给予人免疫球蛋白和甲泼尼龙治疗。患者视力明显恢复,眼痛缓解,后以泼尼松维持治疗。2019年12月,患者停用泼尼松数月后,其多发性硬化症和球后视神经炎复发,遂接受了大剂量甲泼尼龙冲击治疗。但治疗3 d后,患者突发下腹痛伴血便,血常规检查显示血红蛋白水平为99 g/L(最低至83 g/L),粪便隐血检查结果为阳性,停用甲泼尼龙后的胃肠镜检查未见明显溃疡出血灶。经输注红细胞悬液2个单位以纠正贫血和口服琥珀酸亚铁(商品名:速力菲)3次/d、0.1 g/次治疗,患者血红蛋白水平恢复正常,继续口服泼尼松1次/d、10 mg/次维持治疗。

2020年9月,患者无明显诱因下出现头晕、乏力、气促、活动耐力下降等症状,且活动后程度加重,血常规检查显示血红蛋白水平为109 g/L,白细胞和血小板计数正常。给予口服琥珀酸亚铁3次/d、0.2 g/次治疗2周后,患者的头晕、黑蒙、乏力等症状反而较前加重,并出现持续性低热伴大关节疼痛,体温最高至38.5 ℃,故来我院急诊就诊。血常规检查显示血红蛋白水平为58 g/L,平均红细胞体积为78.3 fL,网织红细胞百分比为2.32%,白细胞和血小板计数正常。患者严重贫血且口服补铁无效,为明确其贫血病因,将患者收住入院。

既往史和个人史:素食为主。2013年被诊断为“支气管哮喘”。既往月经量较大,2020年3月起月经量减少。

入院查体:身高167 cm,体质量47 kg,体温37.7 ℃,心率75次/min,呼吸12次/min,血压101/98 mmHg。神志清,贫血貌,全身皮肤黏膜未见异常,全身浅表淋巴結无肿大,未见皮下出血点,未见皮疹。颈软,双肺呼吸音清晰,未闻及干、湿性啰音。腹平坦,腹壁软,全腹无压痛,无肌紧张和反跳痛,肝、脾肋下未触及,肝、肾脏无叩击痛,双下肢无水肿。

入院后检查(测):

血常规:白细胞计数5.16×109/L,血小板计数309×109/L,红细胞计数2.11×109/L(↓),血红蛋白51 g/L(↓),平均红细胞体积80.1 fL(↓),网织红细胞百分比2.32%。

铁代谢:血清铁蛋白5.84 ng/mL(↓),血清铁1.6μmol/L(↓),铁饱和度2%(↓),总铁结合力72.4μmol/L。维生素B12和叶酸水平正常。促红细胞生成素>750.0 IU/L(↑)。C-反应蛋白<0.50 mg/L,降钙素原0.05 ng/mL。肝、肾、甲状腺功能正常。抗核抗体谱阴性。Coombs试验阴性。

腹部B超:未见异常。

胃镜:胃窦黏膜散在糜烂,诊断为充血渗出性胃炎。

骨髓涂片:骨髓象增生较活跃,粒系各期比例尚可,部分伴退行性变;红系增生活跃。铁染色:外铁,10堆骨髓小粒均阴性;内铁,幼红细胞2%阳性(1粒)。内外铁水平均较低。

流式细胞仪:未见明显异常造血细胞群。

染色体核型:46,XX[20],无数目和结构异常。基因:未见急性髓系白血病基因。

初步诊断:①缺铁性贫血;②炎症性贫血;③多发性硬化症;④球后视神经炎;⑤支气管哮喘。

2 治疗经过

患者入院时的血红蛋白水平仅为51 g/L,故输注红细胞悬液2个单位,并经静脉缓慢滴注蔗糖铁(商品名:维乐福)100 mg。次日再次经静脉缓慢滴注蔗糖铁100 mg,但患者出现全身麻木和胸痛,遂暂停用药。血常规检查显示,患者红细胞计数为2.79×109/L(↓),血红蛋白水平为71 g/L(↓),平均红细胞体积为79.6 fL(↓),网织红细胞百分比为2.50%(↑)。针对患者的自身免疫性疾病(多发性硬化症和球后视神经炎),请风湿科和神经内科医师会诊,制定治疗方案。患者贫血症状好转后出院。

3 分析和讨论

患者第1次(2019年12月)出现贫血是在接受大剂量甲泼尼龙冲击治疗后,当时患者便血,为失血后缺铁性贫血,便血停止后口服补铁有效。患者第2次(2020年9月)贫血为缺铁性贫血伴炎症性贫血,因为同时有发热、关节疼痛等症状,且其有自身免疫性疾病史近5年并曾多次发作。

骨髓涂片检查显示,患者内外铁水平均较低。再考虑到患者血清铁水平、铁蛋白水平和铁饱和度均下降,故缺铁性贫血的诊断很明确。正常情况下,血清铁蛋白水平<30 ng/mL提示绝对性缺铁[1]。而在全身炎症状况或肝细胞受损情况下,缺铁的诊断标准应提高[2]:血清铁蛋白水平为30 ~ 100 ng/mL即强烈提示绝对性缺铁。患者被诊断为炎症性贫血的主要依据是:①口服补铁无效;②低热和关节疼痛症状,提示自身免疫性疾病正处于活动期;③既往较长期的自身免疫性疾病史。慢性炎症性贫血会导致铁调素水平升高,由此降低十二指肠上皮细胞和巨噬细胞的膜铁转运蛋白表达水平,使得十二指肠膳食铁吸收减少和巨噬细胞铁释放减少[3]。

对于缺铁性贫血患者,口服补铁无效时应考虑:①缺铁性贫血的诊断是否正确;②是否合并炎症性贫血;③是否存在未予控制的活动性出血;④有无导致铁吸收障碍的胃肠道因素;⑤患者用药依从性。

本例患者口服补铁无效的原因包括:充血渗出性胃炎可能导致的隐性失血;自身免疫性疾病导致的炎症性贫血影响膳食铁吸收;素食为主,铁摄入量少;上次出现缺铁性贫血后口服补铁时间<3个月。

缺铁性贫血的治疗原则是补充足够的铁,直到恢复正常的铁贮存量,同时去除引起缺铁的病因。口服铁剂使用方便、价格低廉,是缺铁性贫血的首选治疗药物。当然,口服铁剂治疗也存在缺点:高达70%的患者口服铁剂(尤其是硫酸亚铁)后会出现胃肠道不良反应;吸收少(10% ~ 20%),生物利用度低,每日需3次服药,全身炎癥状况下的生物利用度更低,患者依从性较差;需持续用药数月方能纠正贫血和补足铁贮存量。相比之下,经静脉途径补铁能更快、更有效地提高患者的血红蛋白水平和铁贮存量,可在短时间(15 ~ 60 min)内即向严重缺铁性贫血患者体内注入高剂量的铁(1 000 mg)[2]。此外,经静脉用铁剂(以下简称为“静脉铁剂”)在全身炎症状况下也能被很好地吸收,患者依从性较好。静脉铁剂的缺点包括价格较贵,并可能发生注射部位不良反应和较为严重的过敏反应。

静脉铁剂的适应证为:①患者不能或不愿耐受口服铁剂的胃肠道不良反应(如老年人、有妊娠相关胃肠道反应的孕妇,以及患有可能会加重口服铁剂不良反应的胃肠道疾病患者)或口服补铁无效患者;②患者更需要在短时间内补足铁贮存量;③患者持续性失血,且口服铁剂已不能满足补铁需求(如严重子宫出血患者);④解剖学或生理学因素影响口服铁剂吸收(如胃肠手术后)的铁缺乏患者;⑤因全身炎症状况而干扰铁代谢稳态的铁缺乏患者;⑥将接受预计失血量为中至大量(>500 mL)手术的患者;⑦6周内将接受手术的铁缺乏患者[4]。

铁是细菌的一种重要生长因子。长期以来,人们一直认为,铁过载患者的感染风险增高。但近年来的一些研究发现,铁剂的使用与感染风险之间没有必然的联系。一项以117 050例血液透析患者为对象的研究发现,与不使用铁剂的患者相比,长期经静脉途径补充低剂量铁剂患者的感染相关风险和死亡率均无显著变化[5]。另一项对626例慢性肾病患者进行的56周研究也发现,接受经静脉途径补充高剂量铁剂(羧基麦芽糖铁500 ~ 1 000 mg/4周)、低剂量铁剂(羧基麦芽糖铁200 mg/4周)和口服铁剂(硫酸亚铁200 mg/d)治疗患者的随访期内感染率没有显著差异(分别为3.9%、3.3%和3.8%)[6]。虽然铁剂的使用剂量与感染风险之间没有关联,且经静脉途径补铁治疗患者的死亡率和其他严重不良事件发生率也没有增高,但因铁是细菌和其他病原体的生长因子,故对活动性感染患者,仍应避免使用静脉铁剂,直至其感染症状消退。总的来说,静脉铁剂禁用于活动性感染、孕期3个月内和对铁剂过敏的患者。

常用的静脉铁剂为蔗糖铁,其用药方案通常为:根据患者血红蛋白水平,每周用药2 ~ 3次,每次经静脉输注5 ~ 10 mL(100 ~ 200 mg),每次输注时间>15 min[7];对于有药物过敏史的患者,推荐先经静脉缓慢推注试验剂量[1.25 mL(25 mg)]。蔗糖铁治疗每周不得>3次,每次用药剂量也不推荐>15 mL(300 mg)。蔗糖铁不能以肌内注射或按患者需补充的铁的总量一次性全剂量方式给药。缺铁性贫血患者需补充的铁的总量可按以下公式计算:需补充的铁(mg)=体质量(kg)×0.24×[需达到的血红蛋白水平(g/L)-现实际血红蛋白水平(g/L)][4]。

由于担心发生过敏反应,经静脉途径补铁仍未被广泛接受。而事实上,由静脉铁剂引起的真正危及生命的过敏反应非常罕见。Avni等[8]系统分析了经静脉途径补铁的安全性,发现经静脉途径补铁与患者严重不良事件发生率增高之间无相关性。尽管使用静脉铁剂较为安全,但患者可能出现轻度输液反应,后者常被误认为是严重的不良事件。

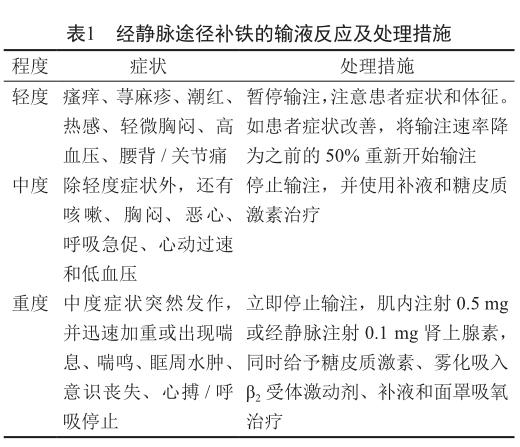

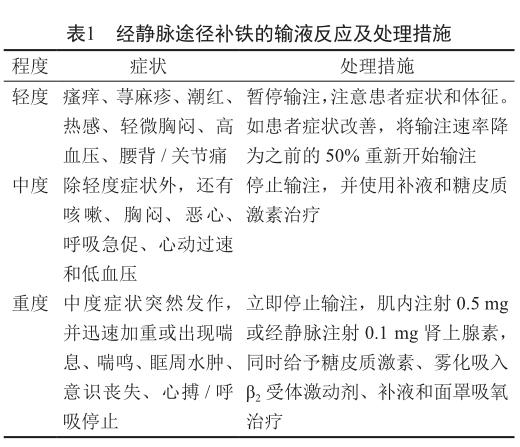

静脉铁剂治疗的主要不良反应是轻度输液反应(表1),具体包括恶心、呕吐、头痛、潮红、肌痛、瘙痒、关节痛、背痛和胸部疼痛等症状,发生率通常<1%,且一般不会发展为更严重的输液反应。对于轻度输液反应,可暂停输注,待症状缓解后再以较慢的速率重新开始输注;对于更严重的输液反应,可使用补液和糖皮质激素治疗[9]。当然,患者如在接受某种静脉铁剂治疗时出现输液反应,也可考虑改用其他静脉铁剂。欧洲药品管理局建议,应在每次经静脉输注铁剂期间及之后至少30 min内密切监测患者的过敏症状。Rampton等[10]也建议,应在输注过程中每15 min观察1次患者情况,并在输注完成后30 min再观察1次,尤其是对于曾在静脉铁剂治疗中出现不良反应或对1种以上药物过敏、既往有严重呼吸系统或心脏疾病,以及正在服用β受体阻滞剂或血管紧张素转化酶抑制剂治疗的患者。

4 治疗后的随访和缺铁性贫血预防

本例患者适用静脉铁剂,输注蔗糖铁后出现的胸痛可用轻度输液反应来解释,可在减慢输注速率后继续使用静脉铁剂治疗。根据患者实际情况计算总补铁量,约需补铁1 000 mg,可选用蔗糖铁,在2周内补足铁贮存量,患者血红蛋白水平将在1 ~ 2个月内达到正常水平。使用静脉铁剂治疗后,通常应在4 ~ 8周后再次评估患者的贫血状况和铁代谢指标。对于炎症性贫血和缺铁性贫血共存的患者,在经静脉途径补铁后需密切随访其血红蛋白水平和铁代谢指标;对于慢性失血和慢性疾病并存的患者,还需随访其慢性失血情况(胃镜检查、月经量观察、粪便隐血检查)和慢性疾病的进展情况(如发热、关节疼痛等)。

对于罹患慢性疾病或月经量多且无法纠正的多次复发的缺铁性贫血患者,需考虑预防性补铁,长期口服铁剂或定期经静脉途径补铁。其中,对于存在轻度贫血的患者,每日小剂量口服补铁(如50 mg)或每隔1 d中等剂量口服补铁(如100 mg)能提高其对口服铁剂治疗的耐受性和疗效[3]。若患者不能耐受口服铁剂治疗或治疗无效,或出现活动性出血、全身炎症,或需迅速恢复血红蛋白水平时,即使其仅为轻中度贫血,也应及时改用经静脉途径补铁。

对于补铁治疗患者需定期随访,一般每个月进行1次血常规检查,3个月进行1次铁代谢指标检查,以评估治疗效果,并决定是否需改变治疗方案。

参考文献

[1] Auerbach M, Adamson JW. How we diagnose and treat iron deficiency anemia [J]. Am J Hematol, 2016, 91(1): 31-38.

[2] Mu?oz M, Gómez-Ramírez S, Besser M, et al. Current misconceptions in diagnosis and management of iron deficiency [J]. Blood Transfus, 2017, 15(5): 422-437.

[3] Moretti D, Goede JS, Zeder C, et al. Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted young women [J]. Blood, 2015, 126(17): 1981-1989.

[4] 中華医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组. 静脉铁剂应用中国专家共识(2019年版)[J]. 中华血液学杂志, 2019, 40(5): 358-362.

[5] Brookhart MA, Freburger JK, Ellis AR, et al. Infection risk with bolus versus maintenance iron supplementation in hemodialysis patients [J]. J Am Soc Nephrol, 2013, 24(7): 1151-1158.

[6] Macdougall IC, Bock AH, Carrera F, et al. FIND-CKD: a randomized trial of intravenous ferric carboxymaltose versus oral iron in patients with chronic kidney disease and iron deficiency anaemia [J]. Nephrol Dial Transplant, 2014, 29(11): 2075-2084.

[7] Auerbach M, Gafter-Gvili A, Macdougall IC. Intravenous iron: a framework for changing the management of iron deficiency [J]. Lancet Haematol, 2020, 7(4): e342-e350.

[8] Avni T, Bieber A, Grossman A, et al. The safety of intravenous iron preparations: systematic review and metaanalysis [J]. Mayo Clin Proc, 2015, 90(1): 12-23.

[9] DeLoughery TG. Safety of oral and intravenous iron [J]. Acta Haematol, 2019, 142(1): 8-12.

[10] Rampton D, Folkersen J, Fishbane S, et al. Hypersensitivity reactions to intravenous iron: guidance for risk minimization and management [J]. Haematologica, 2014, 99(11): 1671-1676.