基于创新能力培养的《单片机》课程教学研究

崔晗,黄思博,林宏翔,魏晓慧

(惠州学院电子信息与电气工程学院,惠州516007)

0 引言

创新能力与科技水平关乎社会发展、民族进步和国家的兴旺发达。培养创新精神、提升科研能力已经成为新时代高等教育的首要课题。《单片机》课程是一门基础性、技术性、工程性、实践性很强的工科电类专业课程,综合融入了编语言、微机接口、通信技术等知识,是一门入门基础教学课程。该课程作为电子专业最重要的核心课程之一,是电子信息和自动化技术领域非常关键和非常重要的技术,在工业控制、智能电表、工业机器人、信号处理和家用电器等领域有着广泛应用[1-2]。

对于《单片机》这门课程无论是只学习51还是只学习STM32都是不尽合理的。本次教学改革在教学内容、教学方式、教学评价上都进行的一定程度的改革[3]。

1 模块化授课51单片机

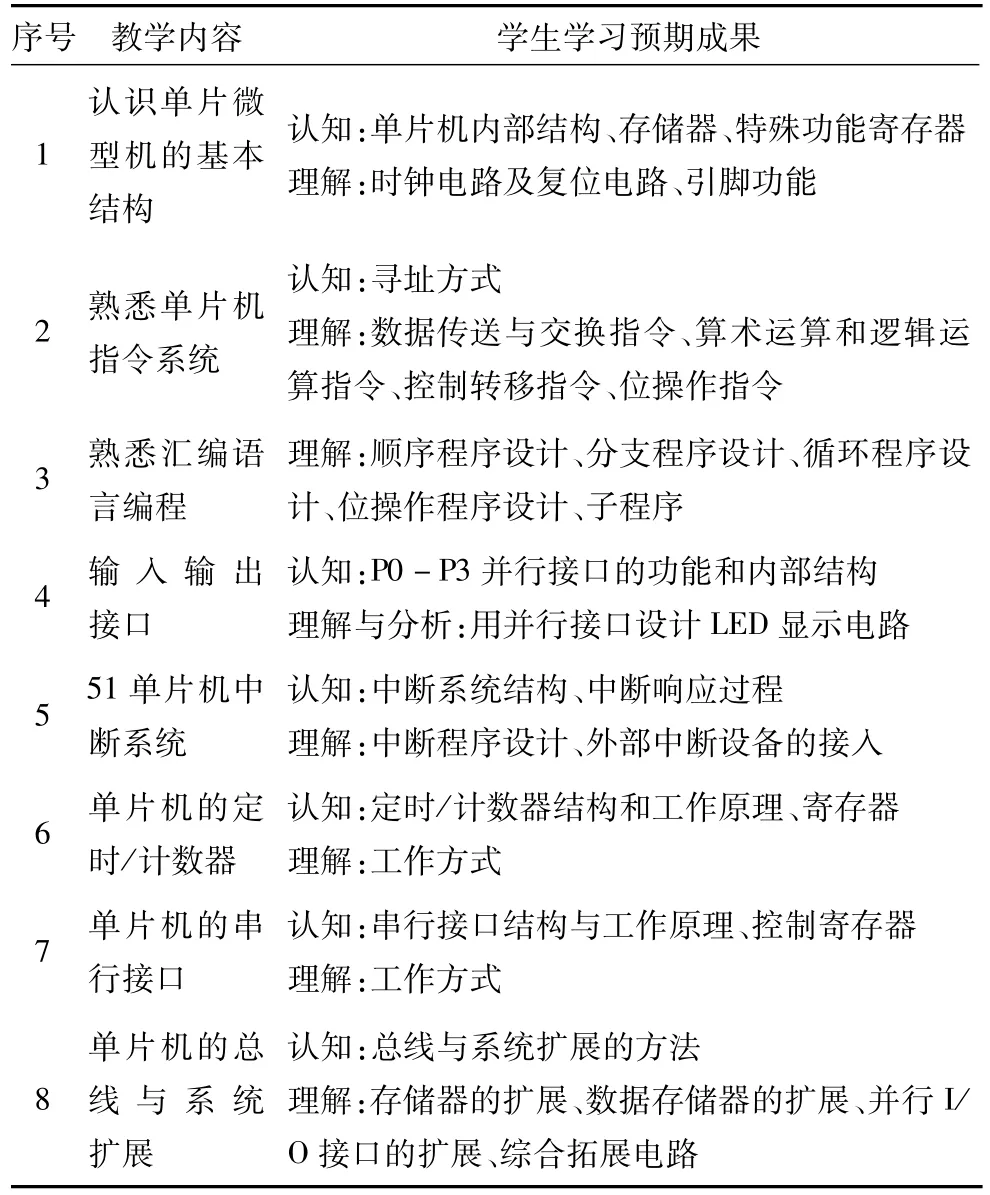

以往的51单片机教学是按照先理论再实操的步骤开展。从长期的实践教学来看,这种教学方式存在一定的弊端:学生在初次接触理论教学(见表1)时,由于缺乏对单片机原理构造和实际用途的认知,理论知识理解起来略感抽象、吃力,理论和实践做不到“无缝对接”。针对这一问题,我们对51单片机授课模式进行改革,同样的授课内容,在保证数量不变的条件下,我们对学习内容进行分解,重构学习内容,从而保证授课质量的提高。

表1 传统51单片机教学内容

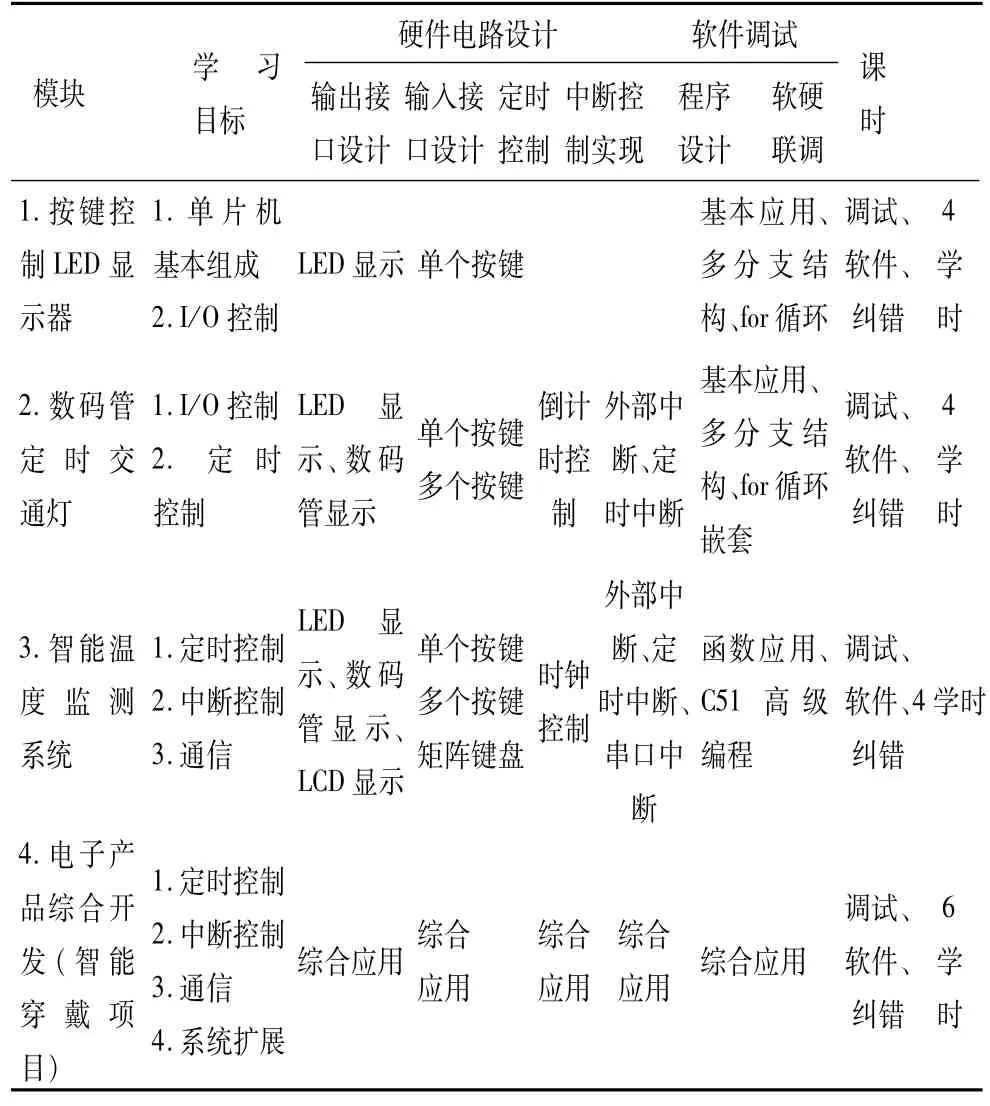

首先将具体授课内容分成固定内容和动态内容。固定内容包括主要讲解单片机概念和原理;对于动态内容,构建模块、课题、任务“三位一体”教学体系结构,采取“化整为零”的方式,将课程有机分解成多个模块(见表2),模块由若干课题组成,课题由若干任务组成,任务又包括目标、分析、相关知识和实施四个部分。将教学授课场地调整为实验室,每个模块和真实的环境相结合,把教学模块放到真实的环境中。这样可以缩短51单片机授课学时,短时高效地让学生们对51单片机有了深刻的理解[4-7]。

表2 动态模块化授课内容

2 配以“口袋式”实验平台,增强学生自主学习能力

传统的实验教学主要依托体积大且笨重的实验箱,虽然集成了较多的外设资源,但很多实验都是验证性的实验,学生的自主设计性不强。而且受到时间、地点的制约,只能在实验课时间在实验室完成实验,导致实验箱资源的浪费。2012年,美国德州仪器公司(TI)提出了“口袋实验室”理念。所谓口袋实验室,是指不受时间、空间限制的,并且实验功能丰富的小型开发板,方便学生学习和二次开发[8]。便携性的实验平台可以解决上述问题,通过购买或者自制便携式的“口袋式”实验平台,此类实验平台价格较低,学生办理相关手续可以每人外借一套,配合学生自己的笔记本电脑,在宿舍、图书馆或者教室也可以继续做实验和开发,可随身携带,学生有想法随时可以做实验验证,真正做到实验室开放性。

学生的实验按照“吃透原理、夯实基础,拓展创新、提升能力”的原则和靶向,既要通过演示和验证性实验,采用经典的技术、方法和手段,通过独立完成的方式,将经典实验按照实验原理要求演示得“一目了然”,让学生掌握实验的基本操作和基本技术,确实让学生学懂弄通、吃透悟透原理,领悟设计者的原创思想;又要注重突出综合性、设计性、综合设计性和开放性实验,采取独立或合作完成的方式,引导学生开动脑筋、活跃思维,做到举一反三、触类旁通,努力提高学生拓展创新能力,力争使学生的实验水平达到实验室的最高水平。

3 增加以STM32为主的项目应用

在51单片机的理论与实操学习的基础上,适当增加STM32单片机的入门学习。由于STM32系列单片机属于ARM系列,单片机原理上更加复杂,实践性更强[1],所以不太适合51单片机那种以各个知识点为主线逐步对各个知识进行讲解的授课方式。在教学方法上,本次教学改革着重对学生的实践能力进行培养,因为学生对STM32理论知识的理解(书本内容)与具体的实践项目之间其实是有很大差距的。所以学生对STM32的知识点的掌握不是要求大而全,而是要求短时间内能够把所学的一些知识点能够灵活的运用到实际的项目过程中,这样把一些从理论上学到的一些知识点能够分散到一些由浅入深的项目中去。通过理论教学与项目操作练习相结合的模式,让学生逐个项目不断攻克难关,取得项目开发过程中的实际经验。例如通过基于STM32智能可穿戴项目,可以对STM32里各个模块有了初步的使用了解,同时教会学生们查阅手册。

4 结语

通过对《单片机》课程内容和教学方式的改革,教学内容覆盖面增大,整个教学内容从简单的51单片机过渡到复杂的ARM系列STM32单片机,教学方式从理论和实践单独开展,转换到理论与实践紧密结合,使其收益面扩大,使所学的各种理论知识能够真正的实现知识上的融会贯通,让学生充分融入到项目的设计和开发过程中去,助力学生参加各类学生竞赛,增强学生做毕业设计的能力,增加学生的毕业就业面,真正培养出具有项目开发能力和设计能力的人才,能够为学生提供更多的锻炼机会,对其毕业就业也有很大的帮助,从而对提高教学质量产生非常深远的影响。