“洛图”演义与秦汉时期的科学“祛魅”*#

张树国 杭州师范大学

无论在西方还是古代中国都存在一个源远流长的神秘学传统。据荷兰学者哈内赫拉夫(Wouter J.Hanegraaff

)研究,神秘学(esotericism

)似乎是一个难以捉摸的研究领域,是一直被边缘化为“被拒知识”(rejected knowledge

)的那种世界观、修习和认知方式。西方神秘学概念中包含了三种最常见的模型:第一种模型指向具有古代根源的“附魔性”(enchanted

)的前启蒙世界观;第二种指向启蒙运动之后出现的形形色色以探寻“隐秘知识”(the occult

)的潮流和组织,以替代传统宗教和理性科学;第三种指向宗教本身的一种普遍的“内在”灵性维度。

“神秘学”与古代中国数术、方技、占星术等通称为“玄学”的知识领域毫无违和之感,战国、秦、汉时期尤为突出。一方面是由于这一时期春秋以前天子、国君对天学的垄断被终结,同时神性宇宙世界观崩塌,战争频繁,国家处于生死存亡中,天文星占学获得了异常迅猛的发展;另一方面,汉初黄老思想盛行,社会风气比较宽松自由,中央皇朝以及藩国学术产生了探索天文星占这一原始神秘学的热情,出现了一些追求神秘知识的精英团体对此进行的思考与探讨。比如,淮南王刘安幕府成员对天地精神、日月运行以及大地神话、人类由来等许多问题进行的探讨。由刘安及其门人搜集资料并撰写而成的《淮南子•天文训》是西汉初期天文探讨的代表性成果,而司马迁《史记•天官书》则对上古星官系统做了清晰有序的记载。英国汉学研究者德里克•沃特兹(Derek Walters)就认为周汉时期是中国占星术的黄金时期(golden age of Chinese astrology),其因有二,首先是这一时期产生的这些文本呈现出了在西方概念染指此一领域之前中国星占学的本来面目;其次,这些文本在使后世读者对中国古人心灵世界有更清晰的了解上,其功能远胜于概论类的评论与解释之作。1977年在安徽阜阳从汉代汝阴侯夏侯灶墓中出土的天文仪器,对了解西汉初年天文星占水平提供了直观的材料。如,在汝阴侯夏侯灶的棺床边出土的“鹬(yù)鸟生肖印”暗示了墓主人可能为天文爱好者,进而使人们得以窥见当时的天文星占情况。“鹬鸟生肖印”中的“鹬鸟”是被古人视作能知天的一种鸟类,对此《说文》解释:

鹬,知天将雨鸟也。从鸟,矞声。《礼记》曰:知天文者冠鹬。

段玉裁注:“引《礼记》者,汉志百三十一篇语也。”《礼记》曰:“句不见今本小戴《礼记》。”《左传•僖公二十四年》:

郑子华之弟子臧出奔宋,好聚鹬冠。郑伯闻而恶之,使盗诱之。八月,盗杀之于陈、宋之间。

杜预注:“鹬,鸟名。聚鹬羽以为冠,非法之服。”郑国国君之所以杀掉戴“鹬冠”的子臧,是由于他害怕这位天文爱好者窥破“天机”危害自己的统治。同理,汝阴侯墓出土的“鹬鸟生肖印”在传达墓主人生前雅好的同时,也让人们看到当时对天文星占的研究可能是在隐秘状态下进行的。

汝阴侯墓中出土的天文仪器还包括太一行九宫盘、六壬式盘。此外,还有卮器。这些出土文物对了解二十八宿的星分度、日月运行黄道及赤道的维度、对思考和研究秦汉时期的文学问题具有重要的价值。

笔者注意到,上文我们提到的汝阴侯墓中出土的卮器中,卮下有阀门,上有文字“容五升”。这说明这一卮器并非酒卮,而可能是漏卮。古代通过漏卮中的水流量计量昼夜时间,可无限循环。《庄子》中的“卮言”即取象于此,与论辩性质的语言流(verbal flow)异质同构,表征天地自然、日月运行与人生形式无穷循环的本体论。而太一行九宫盘是一件与秦汉颛顼历(通行时间前221—前104)关系密切的仪器,其将四季运行变化的根源归结于至尊神太一的“游宫”。这对确定西汉初年文学作品的基本时间具有重要价值,如笔者已利用颛顼历考定《楚辞•大招》是由陆贾创作、应用于汉高祖刘邦大殓入殡礼上的招魂文本。《安世房中歌》十七章是高祖死后由叔孙通创作,组诗吸收了高祖唐山夫人的四首楚声作品;《九歌》中“东皇太一”名称就来源于“太一游宫”,在人们的宗教想象中居于中央天庭“紫宫”的至尊神太一在春季乘着北斗这一“帝车”来到天区东南方“东皇”太昊所在地,“东皇”太昊因此成了“太一之佐”而合称“东皇太一”,人间帝王在此时举办娱乐至尊大神的祈春典礼。本文利用新出土秦汉简帛以及考古文物“六壬式盘”,发现所谓《洛书》源于“洛图”,而“洛图”取象于《易纬》,是对大地八方的“建模”,从而揭示四时风气与万物荣衰的奥秘,与《乾凿度》以及《洪范五行传》等书具有共时性及同质性。

一、《易纬》星占学与秦汉时期的科学主义

秦汉时期天文星占利用《周易》以及《易传》《易纬》对天地之道进行解释,在东汉时结集而成《易纬》六篇,《后汉书•方术传》记樊英“又善风角、星算,《河》《洛》七纬,推步灾异”。对此,李贤注:

《易》纬:《稽览图》《乾凿度》《坤灵图》《通卦验》《是类谋》《辨终备》也。

《河图》《洛书》虽与《易纬》并列,实际上二者有很深渊源。上古经典只有《周易》经传具有宇宙论之类相对系统的知识,因此具有阐释的无限可能性。从战国时代《周易》“十翼”到两汉谶纬,无不依傍《周易》阐述其宇宙自然之说。可以说,《周易》及《易传》《易纬》就是这一时期神秘学宝典。《周易•系辞上》:

易与天地准,故能弥纶天地之道,仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故,原始反终,故知死生之说。

《系辞下》:

圣人有以见天下之赜而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象;圣人有以见天下之动而观其会通,以行其典礼,系辞焉以断其吉凶,是故谓之爻。言天下之至赜(zé)而不可恶也,言天下之至动而不可乱也。

郑玄注谓“乾刚坤柔,各有其体,故曰拟诸其形容”。上文提到的“天下之赜”、“天下之至赜”中之“赜”,《孔疏》注“谓幽深难见。”《汉书•律历志上》 中“探赜索隐”,颜师古注“赜亦深也。”这些幽隐深赜之学主要指天道而言,与所谓“神秘学”(esotericism

)并无二致。可以说,在秦汉时代对“天下之赜”的探究热情是以《易》学为基础而展开的。英国汉学家葛瑞汉(A.C.Graham)认为,“我们完全可以花费很长时间来研究从孔子(前551—479)到韩非(前233年卒)的所有哲学家,而毫不提到宇宙论这个词”,然而—再往前走一步进入《吕氏春秋》(前240)和《周易》的“十翼”便会发现我们迈入了一个庞大的系统。在这个系统中,社会和宇宙在并置和谐与分隔冲突的秩序中关联起来;这一秩序由与阴阳相关的对立部分构成的链条开始,又可分解为与五行相关的四与五(四季、四方、五色、五声、五觉、五味……),再往下是与八卦和六十四爻相关的依次分解。在这个框架里,解释与暗示成了依框填空,这就为诸如天文学、医学、音乐、占卜以及后来的炼丹术和风水术等原始科学提供了有条理的观念。

法国汉学家汪德迈(Léon Vandermeersch

)称《易经》为“中国思想的《圣经》”,而“占卜”成为关联宇宙的“准科学”,认为占卜学的目的是与将来建立关系,是一种时间科学,中国科学不似古希腊始于几何,而是始于时间学。在《汉字与〈易经〉》一文中,汪德迈认为商代占卜技术已变成了准科学,占卜先于文字。占卜学成了中国史学及文学的先导,可以说这一思维成果是独特的。《易经》源初关联命运与人事休咎悔吝,直到《周易》“十翼”才关系到宇宙论的命题。到秦汉时期,古代宇宙论思想主要体现在《易纬》六篇中。其中《乾凿度》出自秦汉,已为学界公认。除《易纬》六篇外,尚有《乾坤凿度》一书,即宋代晁公武著录为“《坤凿度》二卷”。《乾坤凿度》首见于北宋田镐编《荆州田氏书目》(见《宋史•艺文志》),它比《乾凿度》晚出,为后人所辑录,但其内容可与《乾凿度》相互印证。不过,“乾坤凿度”或“坤凿度”的名称是有问题的。这是因为《周易》中“坤”代表大地,依古代认知,大地是四方形而非圆周形,应该用里距,怎会用“度”来表示呢?“坤凿度”是宋朝人在不明白“凿度”真义情况下命名的。《乾坤凿度》虽为宋人辑佚,但其主要思想却来自西汉,因而与《洛书》起源有密切关系。然而具体何时、怎样“凿”的“度”以及“度数”如何,这些存在于当时精英阶层的隐秘知识已经长久不为人所知了,笔者后文有论述。可以说,在秦汉时期对天文星占这一神秘领域的探讨中一直存在着早期科学主义“除魅”或“祛魅”(disenchantment

)与谶纬宗教化“复魅”(enchantment

)的斗争。“除魅”或“祛魅”这一出自马克斯•韦伯(Max Weber)学说的著名术语,其本义是在强调马丁•路德(Martin Luther)的宗教改革及加尔文教派(Calvinism)对宗教教义的修改,祛除“巫魅”,使宗教力量世俗化和理性化,形成新教伦理,并塑造了资本主义精神。笔者在对“洛图”起源进行初探的同时,也对秦汉时期的神秘学尤其是星占学进行研究,发现秦汉时期天文学探讨具有早期科学主义的“祛魅”性质。“洛图”与《洛书》是有关联但并不相同的两个概念,下面先对《洛书》进行研究。二、《洛书》是西汉灾异政治学“复魅”的表征

《洛书》的起源具有神秘色彩。《周易•系辞下》:“河出图,洛出书,圣人则之。”孔颖达《正义》引《春秋纬》云:

河以通乾,出天苞。洛以流坤,吐地符。河龙图发,洛龟书感,王者沈礼焉。

《孔疏》又引孔安国之说,谓“河图”乃八卦,《洛书》即《尚书•洪范》之“九畴”。《尚书•洪范》“天乃锡禹《洪范》九畴,彝伦攸叙”下,孔安国《传》:“天与禹洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九。禹遂因而第之,以成九类,常道所以次叙。”之所以会产生“神龟负文”而出“《洛书》”的传说,是因为殷商时代沿续着龟崇拜的历史,以甲骨占卜,因此神龟一直充当着天地神人之间的“灵媒”。汪德迈(Léon Vandermeersch

)认为,“龟因其有机体的宇宙性而为独一无二之动物:龟背拱如上天,龟腹平整,方如大地。与世寿不同,龟寿不见尽头”。《洪范》“九畴”如下:初一曰五行;次二曰羞用五事,次三曰农用八政;次四曰叶用五纪;次五曰建用皇极;次六曰艾用三德;次七曰明用稽疑;次八曰念用庶征;次九曰享用五福,畏用六极。

今本《尚书•洪范》与《汉书》所引文字稍有不同,“羞用五事”之“羞”为“敬”,“叶用五纪”之“叶”作“协”,“艾用三德”之“艾”作“乂”,“畏用六极”之“畏”作“威”。刘歆认为《洪范》“九畴”即“雒(洛)书”本文,并将其与所谓“洛图”附丽在一起。下图见于朱熹《周易本义》卷首,相传即“洛图”:

朱熹题解:

《洛书》盖取龟象,故其数戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足。蔡元定曰:图书之象,自汉孔安国、刘歆、魏关朗子明,有宋康节先生邵雍尧夫皆谓如此,至刘牧始两易其名,而诸家因之,故今复之,悉仍其旧。

据朱熹如上所说,可知此图具有广泛代表性。蔡沈《书集传》著录“《洛书》之图”与上朱熹《周易本义》中“洛图”(图1)基本一致。不同处只在做如下增补:在上“九”标注“南,前”,下“一”标注“北,后”,左“三”标注“东,左”,右“七”标注“西,右”。并引关子明云:“《洛书》之文,九前一后,三左七右,四前左二,前右八后,左六后右”,又引邵雍之说:

图1 朱熹《周易本义》卷首所示洛图

圆者星也,历纪之数,其肇于此乎?方者土也,画州井地之法,其放于此乎?

《洛书》之图还可见明本《三才图会•文史一卷》,与朱熹《周易本义》描述一致,云“《洛书》盖取龟象,故其数戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足”。从上述引文来判断,只有邵雍认为《洛书》之图是“星图”。宋以后学者主要是用语言数字对这个平面图进行描述,所谓“盖取龟象”云云,将此图导入幽冥,而真义则不甚了了了。

宋儒所谓“戴九履一”之论,出自隋代萧吉《五行大义•论九宫数》所引《黄帝九宫经》,认为此图为“太一行九宫图”,谓“戴九,履一,左三,右七,二四为肩,六八为足,五居中宫,总御得失”。其中“九宫”顺序为:

其数,则坎一,坤二,震三,巽四,中宫五,乾六,兑七,艮八,离九。太一行九宫,从一始,以少之多,顺其数也。

萧吉《五行大义》具有重要价值,一是保留了秦汉科学探讨的成果,这点将在本文第三节以后继续探讨;二是保留了西汉古说及刘歆“洛图”,将“洛图”之“数”与《洪范》“九畴”比附在一起,将卦数与自然休咎及政治生活进行了联姻。下文所引即萧吉对洛图的解释(括号中内容为笔者所加“按”语):《尚书•洪范》云:“初一曰五行”(按:即图中坎一),位在北方,阳气之始,万物将萌;“次二曰敬用五事”(按:即坤二),位在西南方,谦虚就德,朝谒嘉庆;“次三曰农用八政”(按:即震三),位在东方,耕种百谷,麻枲蚕桑;“次四曰协用五纪”(按:即巽四),位在东南方,日月星辰,云雨并兴;“次五曰建用皇极”,位在中宫,百官立表,政化公卿;“次六曰乂用三德”(按:乾六),位在西北,抑伏强暴,断制狱讼;“次七曰明用稽疑”(按:即兑七),位在西方,决定吉凶,分别所疑;“次八曰念用庶征”(按:即艮八),位在东北,肃敬德方,狂僭乱行;“次九曰享用五福,威用六极”(按:即离九),位在南方,万物盈实,阴气宣布,时成岁德,阴阳和调,五行不忒。

由如上文字可见,萧吉在《五行大义》中主要是将《洪范》中“九畴”文义与东、南、西、北、中方位相对应,并利用“五行大义”之说对“九畴”进行解释。这一思路并非萧吉独创,而是来自西汉《洪范五行传》。《汉书•五行志》说:“刘歆以为伏羲氏继天而王,受《河图》,则而画之,八卦是也;禹治洪水,赐《雒书》,法而陈之,《洪范》是也。”又引刘歆之说:

凡此六十五字,皆《雒书》本文,所谓天乃锡禹大法九章,常事所次是也。以为《河图》《雒书》相为经纬,八卦、九章相为表里。

据班固所论,自刘歆始将《洪范》“九畴”与《洛书》八卦方位相对应,而《洛书》八卦之方位即本文所谓“洛图”。《汉书•叙传》:

《河图》命庖,《洛书》赐禹,八卦成列,九畴逌叙。

对此李奇注:“《河图》即八卦也。《雒书》即《洪范》九畴也。”师古注:“庖,庖牺也。逌,古攸字。”《洪范》之“九畴”,《汉书》称为“大法九章”,其来源具有神秘性。古代思想界往往认为“洪范九畴”由于与“洛(雒)书图”关联密切,因而对其的解释也充满了神秘性。刘歆之说并非自我作古,也是其来有自的,与西汉流行的《洪范五行传》关系密切。关于《洪范五行传》之来源有三种说法。

第一种认为《洪范五行传》出自伏生《尚书大传》。《宋书•五行志》:“逮至伏生创纪《大传》,五行之体始详;刘向广演《洪范》,休咎之文益备。”《晋书•五行志》:

汉兴,承秦灭学之后,文帝时,虙生创纪《大传》,其言五行、庶征备矣。

《隋书•经籍一》:“《尚书大传》三卷,郑玄注。”据清人辑录《尚书大传》,伏生释《鸿范》五行之文,如“水火者百姓之所饮食也,金木者百姓之所兴作也,土者万物之所资生”,云云,只有寥寥几句,阐释手法相当朴素,因此《洪范五行传》不可能出自伏生。

第二种认为《洪范五行传》出自汉武帝时夏侯始昌。《汉书•五行志第七中之上》:

孝武时,夏侯始昌通《五经》,善推《五行传》,以传族子夏侯胜,下及许商,皆以教所贤弟子。其传与刘向同,唯刘歆传独异。

《汉书•夏侯胜传》:“胜少孤,好学,从始昌受《尚书》及《洪范五行传》,说灾异。”时昌邑王刘贺无道,夏侯胜谏曰:“天久阴而不雨,臣下有谋上者”,时霍光与张安世谋废立,疑安世漏言,安世实未言,乃召问胜,胜对以《洪范五行传》,云“皇之不极,厥罚常阴,时则下人有伐上者”,霍光、张安世大惊。

第三种认为《洪范五行传》为刘向、刘歆所作。《汉书•五行志第七上》:

宣、元之后,刘向治《谷梁春秋》,数其祸福,传以《洪范》,与仲舒错。至向子歆治《左氏传》,其《春秋》意亦已乖矣;言《五行传》,又颇不同。

对此师古注:“以《洪范》义传而说之。传字或作傅,读曰附,谓附著。”又注“错”为“互不同也”。《汉书•艺文志》“《书》九家”著录“刘向《五行传记》十一卷”,据此可知,刘向《五行传》又称《五行传记》,“传(傳)”非“傅”之谓也。《隋书•五行志》记南北乱世直至隋代灾虐妖妄之事,多引《洪范五行传》以为案断,而未题作者之名,惟《五行下》“大业七年,砥柱山崩”下,引“刘向《洪范五行传》曰:山者,君之象”一条,据此可知《隋书》以刘向为《洪范五行传》的作者。《隋书•经籍一》著录“《尚书洪范五行传论》十一卷”下,注曰“汉光禄大夫刘向注”。清赵翼《廿二史札记》卷二“汉儒言灾异”条,云:

《汉书•艺文志》有刘向《五行传》十一卷,是以言《五行传》者皆以为刘向所作,然《汉书•五行志》先引“经曰”则《洪范》本文也;次引“传曰”,颜师古初未注明何人所作。今观夏侯胜引《洪范五行传》以对张安世,则武帝末已有是书,不自刘向始也。

赵翼认为“然则(夏侯)胜所引《洪范五行传》,盖即(夏侯)始昌所作也,其后刘向又推演之,成十一篇耳”。陈侃理在其所著《儒学数术与政治》一书中就《洪范五行传》的作者问题考辩后认为隋唐时期通行的《洪范五行传》是刘向注本,后世传、论不能仔细区分,因此误认为《五行传》为刘向作。据前文所引《汉书•五行志》,刘歆亦“言《五行传》,又颇不同”,“(刘歆)以为河图、雒书相为经纬,八卦、九章相为表里”,说明在《洪范五行传》中八卦与《洪范》“九畴”就已经“相为表里”对应上了。明刻本蔡沈《书集传》“九畴本《洛书》数图”(图2)则将《洪范》“九畴”与上引“九宫”中的“八宫”(除中宫“建用皇极”之外)及八卦一一对应,其方位与萧吉《五行大义》说基本一致,其说当本之于刘歆。

图2 隋代萧吉《五行大义》中所示西汉刘歆“洛图”

刘歆通晓古书历算之类科学知识,曾作《三统历》。在政治上,作为王莽国师,其将卦象、卦数等易纬知识的《洛图》与所谓《尚书·洪范》“九畴”对应、将现实政治与神秘的宇宙论和鬼神观联系来进行政治投机,取得政治合法性。这种基于阴阳五行学说的机械比附并不需要太多知识修养也能理解,因为这是建立在玄学而非科学推理的基础上,体现为命定论,因此根本不可能有切实的根据。而且,这个所谓“九畴本《洛书》数图”体现了葛瑞汉(A.C.Graham)所谓“关联思维”(correlative thinking)特点,虽出于西汉晚期,但并不是“洛图”的真图。《易》象要由《易》数来推求,“洛图”也是如此,怎样来“求”得此“象”呢?这就要对其背后蕴含的科学因素进行探究。“洛图”源于具有科学意义的“太一行九宫图”,实际上产生在西汉初年的藩国之中。

三、真实的“洛图”为“太一行九宫图”

除所谓“九畴本《洛书》数图”之外,萧吉《五行大义》保存了所谓“太一行九宫法”,主要出自《周易•乾凿度》。《四库全书简明目录》著录“《周易•乾凿度》二卷”,认为《乾凿度》“太乙行九宫法即后世《洛书》所从出,在纬书之中特为醇正”。《四库提要》卷六《周易•乾凿度》下云:

说者称其书出于先秦,自《后汉书》、南北朝诸史及唐人撰《五经正义》,李鼎祚作《周易集解》,征引最多,皆于《易》旨有所发明,较他纬独为醇正。至于太乙九宫、四正四维,皆本于十五之说,乃宋儒戴九履一之图所由出,朱子取之,列于《本义》图说,故程大昌谓汉魏以降言《易》学者皆宗而用之,非后世所托为,诚稽古者所不可废也。

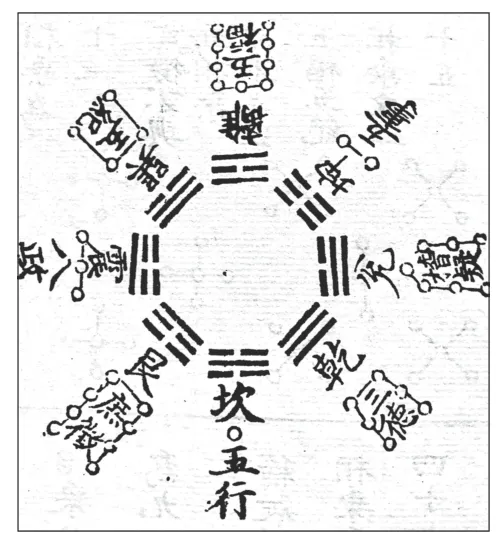

清儒认为宋儒“戴九履一”等论调,出自《乾凿度》所谓“太乙游宫” “四正四维”之说,并认为是“《洛书》所从出”,但图一朱熹《周易本义》所载“《洛书》图”已经看不出“太乙游宫”的痕迹了。天文史学家潘鼐、崔石竹编著《中国天文》一书叙述古代天文学成就,采用了一幅“《洛书》图”,认为夏禹治水时神龟负图实际上是最古老的星图(下图3),与前文邵雍之说相同,但未作解说。此图与《周易本义》附图(图1)相比较,八卦卦数与方位基本一致,属于“离南坎北” “震东兑西”的文王后天卦象,但配以八卦卦名及子午、卯酉的坐标线,以乾居戌亥之位,艮位居丑寅,巽位居辰巳,坤位居未申,其来源无疑要比朱熹《周易本义》、蔡沈《书集传》之“《洛书》图”要早得多,可以说宋儒“《洛书》图”充其量是此图的“简图”。与此图相关的解释,清代黄奭《汉学堂丛书》本《易·乾凿度》可资参考:

图3 天文史学家潘鼐、崔石竹编著《中国天文》所示“太一游宫图”

易变而为一,一变而为七,七变而为九,九者,气变之究也,乃复变为一。初以四二,以五三以上,此之谓应阳动而进,阴动而退,故阳以七,阴以八为彖。阳变七之九,阴变八之六。

据《乾凿度》可见,从“一”至“九”实际上既是卦位图,也是方位图,与萧吉《五行大义》相同。诸位看官对这张图由一至九“卦气”之间变来变去的神秘解释,大可不用理会。实际上这是“四方” “五位”及“八方”的地理及空间布局,体现了古代数术与方位对应的观念,根本不是什么“古老的星图”!下面对这一“太一游九宫图”进行解释:

1.“一”为坎,“七”为兑,“九”为离,“三”为震,代表北、西、南、东方位,即“四正”也就是“四方”观念;

2.日影与子午、卯酉线重合,为古人测量“二分”(春分、秋分)“二至”(夏至、冬至)的“子午线”,子午、卯酉交点为“中”,为中央土位,即“五位”。

3.“四”为辰巳,为东南之巽位;“二”为未申,为西南之坤位;“六”为戌亥,为西北之乾位;“八”为丑寅,为东北之艮位。巽、坤、乾、艮为“四维”;

4.“四维”与“四正”构成“八方”“八风”观念,在此基础上形成自然之气的阴阳消息作用。

上图实际上是《乾凿度》“立乾、坤、巽、艮四门”以及“立坎、离、震、兑四正”的图示。《乾凿度》记“孔子曰”,所谓“易始于太极,太极分而为二,故生天地。天地有春秋冬夏之节,故生四时。四时各有阴阳刚柔之分,故生八卦”,下文“八卦成列,天地之道立,雷风水火山泽之象定矣”,说明八卦是对“天地之道”以及诸多自然元素的“建模”,其具体对应关系,见以下解说:

其布散用事也,震生物于东方,位在二月;巽散之于东南,位在四月;离长之于南方,位在五月;坤养之于西南方,位在六月;兑收之于西方,位在八月;乾剥之于西北方,位在十月;坎藏之于北方,位在十一月;艮终始之于东北方,位在十二月。八卦之气终,则四正、四维之分明,生长收藏之道备,阴阳之体定,神明之德通,而万物各以其类成矣。皆易之所包也,至矣哉易之德也!

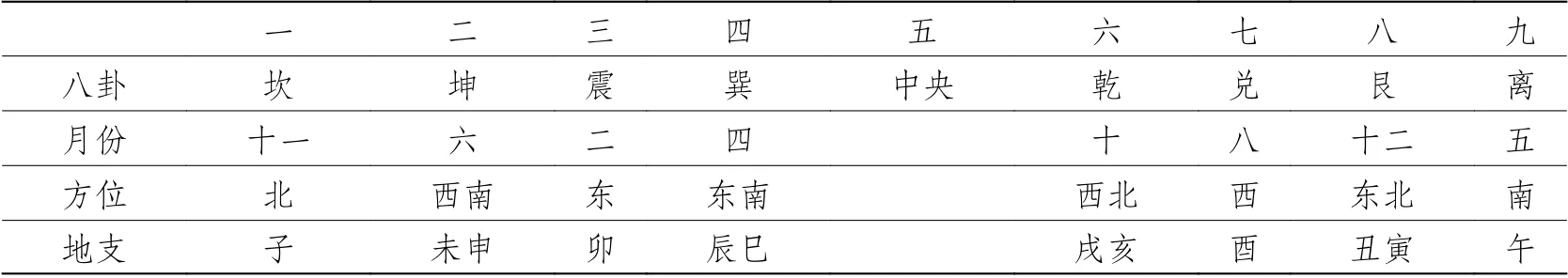

引文中心意思强调“八卦之气”或简称“卦气”隐喻自然“八风”风气,对自然万物生长与收获所起的作用。上文数术、八卦、方位、月份的对应关系,可一目了然表示为下表所示关系:

表1 《乾凿度》中数术、月份、八卦、方位及地支的对应关系

上述八卦及其方位之“四正” “四维”,具体来说就是坎—北、震—东、兑—西、离—南“四正”,乾—西北、坤—西南、巽—东南、艮—东北“四维”。此也即上文所说“八卦之气终,则四正、四维之分明,生长、收藏之道备”之义,八卦与方位、时序(月份)相对应,尤其是与十二地支而不是与甲乙丙丁等天干相配,这说明图三“太一游九宫图”的重心是放在大地而非上天,因而也就更看不出这是古老的星图。天干代表天空,早在甲骨文时代,商王庙号如大乙、上甲微、武丁之类,均采用“王号+天干”的形式。汪德迈(Léon Vandermeersch)认为对祖先的祭祀与其天干同日,“庙号表明祖先在宇宙中的地位”。《易纬》中的“天干”与天空、宇宙相关,“地支”则与大地相联系。

“太一游九宫图”体现了《乾凿度》“四正四维”之说和乾位崇拜的观念;而其与秦汉之际(前221—前104)行用的颛顼历有密切关系,则说明其起源很早。《乾凿度》“孔子曰”:

乾者天也,终而为万物始;北方,万物所始也,故乾位在于十月。艮者,止物者也,故在四时之终,位在十二月。巽者,阴始顺阳者也,阳始壮于东南方,故位在四月。坤者,地之道也,形正六月。四维正纪,经纬仲序,度毕矣。

郑玄对此注曰:“四维正四时之纪,则坎、离为经,震、兑为纬,此四正之卦为四仲之次序也。”乾位在八卦“四正” “四维”中占有突出地位,于方位代表“万物之所始”的西北之位,于月份为十月,也就是颛顼历的“岁首”。从秦始皇二十六年(前221)到汉武帝元封七年(前104,是年五月改为太初,推行太初历)之间通行的颛顼历以十月即“亥月”为岁首,史家记事及官府“质日”记时均以“冬十月” “冬十一月” “冬十二月” “正月”(秦时避始皇讳,改为端月)、“二月”以至“九月”为顺序,闰月则为“后九月”。因此在《易纬》中颇多乾位或亥位崇拜的文字,《乾凿度》“孔子曰”:

乾坤,阴阳之主也。阳始于亥,形于丑,乾位在西北,阳祖微据始也。阴始于巳,形于未,据正立位,故坤位在西南,阴之正也。君道倡始,臣道归正,是以乾位在亥,坤位在未,所以明阴阳之职,定君臣之位也。

从图三“太一游宫图”可见,乾居戌亥之位,坤居申未之位,图中尚有子、丑、寅、卯等十二地支与八卦的对应关系,但需注意的是:

第一,图中的八卦与方位、时序(月份)、地支有对应关系,但却没有甲、乙、丙、丁等“十干”的对应关系。这意味着,若此图为“天图”,则不可能没有天干,因而此图应为“地图”。

第二,在《乾凿度》“四维正纪,经纬仲序”下有“度毕矣”三字,其中“度”与《乾凿度》书名之“凿度”来源密切相关。西汉初期已经对日月五星经行的二十八宿“星分度”作了清晰的观测,并确定了基本“度数”(关于此笔者后文将论述),但图一、图三却没有“度”的记录,这再次说明这两张图并不是星图,也即不是“天图”,而是“地图”。

有学者认为“《洛书》图”为“星图”,但仅基于一个个具有神秘符号性质的小圆点的存在,是无法确切论证其性质为“星图”的,因为图中小圆点只是数数(shǔshù)的个数。幸运的是,随着西汉汝阴侯夏侯灶墓的几件重要天文仪器的出土,为我们深入探讨“洛图”之性质是否为“星图”这一问题提供了更为切实的证据。下文试论。

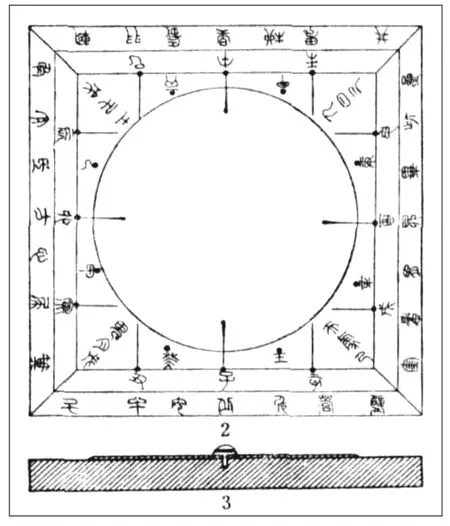

四、上引“洛图”源出西汉汝阴侯夏侯灶墓中所出土六壬栻盘之“地盘”

据《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,西汉汝阴侯夏侯灶墓中出土的比较罕见的三件栻盘和栻盘架,考古学者分别命名为:

1.二十八宿圆盘(由上小、下大两个圆盘组成);

2.六壬栻盘;

3.太乙九宫占盘;每件栻盘都由上下两盘组成。六壬栻盘以及太乙九宫占盘均为上圆下方,称为“天地盘”,其都有针刻、篆书、涂朱文字。上面两幅“洛图”与汝阴侯六壬栻盘有一定关系。“栻”为古代测天文以定时日的工具,对此《史记•日者列传》曰:

今夫卜者,必法天地,象四时,顺于仁义,分策定卦,旋式正棊,然后言天地之利害,事之成败。

《索隐》:“栻之形上圆象天,下方法地,用之则转天纲加地之辰,故云旋式。”一般分为圆盘(象征天圆)、方盘(象征地方),因此称为“天地盘”。占卜必顺天时,观天象,转动栻盘以卜吉凶,《史记•律书》中说:

太史公曰:在旋玑玉衡以齐七政,即天地二十八宿。十母,十二子。

图4 西汉汝阴侯夏侯灶墓中出土的六壬栻盘

张守节《正义》详记“十母”即甲、乙、丙、丁等“十干”以及“十二子”即子、丑、寅、卯等“十二支”。《开元占经》引《太玄经》曰:“天圆地方,极枢中央,动以历静,时乘十二,以建七政。”此句中“圆”与“枢”,在 今本《太玄经•玄莹》中“圆”作“圜”,“枢”作“殖”。这些表述在下面“六壬栻盘”有印证:

1.天盘之内,“璿玑玉衡”即北斗运于中央;

2.在北斗周围,环绕二十八宿;

3.甲乙丙丁等“十干”,代表“天区”东、西、南、北、中不同方位。《淮南子•天文训》云:

何谓五星?东方,木也,其帝太皞,其佐句芒,执规而治春。其神为岁星,其兽苍龙,其音角,其日甲乙。

南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,执衡而治夏,其神为荧惑,其兽朱鸟,其音徵,其日丙丁。

中央,土也,其帝黄帝,其佐后土,执绳而制四方。其神为镇星,其兽黄龙,其音宫,其日戊己。

西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋。其神为太白,其兽白虎,其音商,其日庚辛。

北方,水也,其帝颛顼,其佐玄冥,执权而治冬。其神为辰星,其兽玄武,其音羽,其日壬癸。

《天文训》将“五方”(东、南、中央、西、北)与“五行”(木、火、土、金、水)与天区“十干”配合,可以看做是对如上图四的解说。西方学者用“因素/原动力”去翻译和阐述五行中“行”的概念,作为宇宙系列,环环相生,循环相克,强调其变化属性。但五行首先是名词或者现象,五行转换之间的动力何在?从古代《月令》、《吕氏春秋》“十二纪”、《淮南子·天文训》开始,人们就已经借助于“五方上帝”的神力,将其作为变化的动力之源。

4.子、丑、寅、卯等“十二支”排列有序,在六壬栻盘中都有明确标识。

5.需注意的是,二十八宿两见于六壬栻盘,一在天盘,一在地盘,地盘上的二十八宿实际上是分野图示。《淮南子•天文训》:

何谓九野?中央曰钧天,其星角、亢、氐;东方曰苍天,其星房、心、尾;东北曰变天,其星箕、斗、牵牛;北方曰玄天,其星须女、虚、危、营室;西北方曰幽天,其星东壁、奎、娄;西方曰颢天,其星胃、昴、毕;西南方曰朱天,其星觜嶲、参、东井;南方曰炎天,其星舆鬼、柳、七星;东南方曰阳天,其星张、翼、轸。

“九野”即中央加上八方共九区分野。对其中关系,近代国学大师刘文典引清人洪颐煊云,“二十八宿皆随斗杓所指而言,角、亢、氐离斗杓最近,故古法以此三星为中央天”。洪颐煊所言可见《读书丛录》卷十六。《吕氏春秋•季春纪•圜道》:

日夜一周,圜道也。月躔二十八宿,轸与角属,圜道也。

注引毕沅曰:“二十八宿始角终轸,轸、角相接。”《天文训》之东方、东北等方位,主要就“地盘”二十八宿位置立论。但在栻盘戌亥、辰巳、申未、丑寅“四维”之间有“天豦己”“土斗戊”“人日己”“鬼月戊”,据严敦杰先生解释,天、土、人、鬼四门,见于宋杨惟德《六壬神定经》“天门在西北,西北者戌亥之间;地户在东南,东南者辰巳之间;人门在西南,西南者申未之间;鬼门在东北,东北者丑寅之间”,这栻盘与之全合。以西北戌亥之间为乾位、为“天门”这一神秘认识来自秦汉时代的颛顼历。《后汉书•郎顗传》记郎顗于东汉顺帝时上书:“《诗•氾历枢》曰:卯酉为革政,午亥为革命,神在天门,出入候听,言神在戌亥,司候帝王兴衰得失,厥善则昌,厥恶则亡。”“神在天门”这一宗教认识也来自颛顼历。

图四(汝阴侯六壬栻盘)将十天干、十二地支、二十八宿与东西南北中结合起来,属于天地栻盘。与“天地盘”布局相关的解说,见于《灵枢经•卫气行第七十六》黄帝与歧伯的对谈。歧伯曰:

岁有十二月,日有十二辰,子午为经,卯酉为纬。天周二十八宿,而一面七星。四七二十八星。房、卯为纬,虚、张为经。房至毕为阳,昴至心为阴。阳主昼,阴主夜。故卫气之行,一日一夜五十周于身,昼日行于阳二十五周,夜行于阴二十五周。

《卫气行篇》是主要研究人体的医学,主张应顺从天体阴阳、经纬以“卫气”,医治疾病。李瑞爽(Francis Ruey-Shuang Lee)认为古人可能从气象现象及自然变化中归结出气的思想,气在某种程度上与代表元气、灵魂的“pneuma”相似,西方学者将“气”译成“构型的能量”(configurational energy)。上述引文可以说是对汝阴侯六壬栻盘的一个非常准确的说明:

1.所谓“岁有十二月”即方盘第二周以子、丑、寅、卯等代表月份的十二地支;

2.所谓“日有十二辰”,即十二时制。颛顼历时代通行三个纪日时间,分别为:(1)十二时,如上文以十二地支时间记时;(2)十六时,见于《睡虎地日书甲种•岁篇》,此为秦汉之际标准时间;(3)二十八时,见于《关沮秦汉墓简牍》“线图”简156—181,根据地球自转所见二十八宿的视运动划分的时间。但二十八宿星距度数不一,时间自然也不均匀,所以二十八时制偏于理想,只是附和二十八宿而提出。

3.所谓“子午为经,卯酉为纬”,为测“二至” “二分”的日晷线,已见于图三《太一游宫图》的解说;

所谓“天周二十八宿,而一面七星,四七二十八星”,二十八星宿在六壬栻盘中出现两处,一在天盘,一在地盘,《灵枢经》的解说主要是对地盘的解说。

关于二十八宿的起源一直存在着争议。据陈遵妫(guī)介绍,新城新藏《东洋天文学史研究》认为二十八宿是黄道附近天空的标准点,但竺可桢、夏鼐、李约瑟以及陈遵妫则认为二十八宿是沿着赤道划分的,而不是沿着日月的黄道经划分。钱宝琮则认为战国石申二十八宿是沿黄道划分,而甘德主用二十八舍是沿赤道划分的。但从上图六壬栻盘来分析,二十八宿出现在天盘和地盘之中,可能是综合了赤道与黄道的因素。《史记•律书》:“《书》曰七正,二十八舍”,又云:“舍者,日月所舍。舍者,舒气也。”《索隐》:

七正,日、月、五星。七者可以正天时。又孔安国曰:七正,日、月、五星各异政也。二十八宿,七正之所舍也。舍,止也。宿,次也。言日、月、五星运行,或舍于二十八次之分也。

所谓“房、卯为纬,虚、张为经”显然也是就“地盘”进行解说的,这两条十字坐标线与子午、卯酉线重合。“房至毕为阳,昴至心为阴”,按照顺时针方向房至毕共十四星位为阳,昴至心共十四星为阴。《灵枢经·卫气行篇》强调顺从日月运行的轨迹,达到运气养生的目的。

这件六壬栻盘之“地盘”(图5)与图3“太一游宫图”比较,内容无疑要丰富得多,其相同点体现在:

图5 西汉汝阴侯墓出土的六壬栻盘脱去“天盘”之后的“地盘”

(1)地盘按顺时针方向排列子、丑、寅、卯等十二地支;

(2)戌亥、丑寅、辰巳、未申、子午、卯酉位置相同,这在颛顼历时代具有重大意义。《淮南子·天文训》:“子午、卯酉为二绳,丑寅、辰巳、未申、戌亥为四钩”。其中所谓“二绳”系指位于图形中心互相垂直交叉的坐标线,也即观测日影以确定“二至”、“二分”的子午、卯酉线,其为“四正”;“四钩”指图形四角的“丑寅、辰巳、未申、戌亥”,也即以确定西北、东北、东南、西南之“四维”。

汝阴侯六壬栻盘拿掉中间的“天盘”后,剩下的“地盘”就与图三“太一游宫图”很接近了,如“子午为经,卯酉为纬”,以戌亥、未申、丑寅、辰巳为“四维”等观念基本相同。其中最大的不同点在于,“太一游宫图”有周易八卦以配八方的图示,六壬栻盘中则没有八卦标志。这可能是因为类似“六壬栻盘”这种代表西汉初年科学水平的天文仪器一旦为人们所认可,西汉儒士就与《周易》八卦思想挂起钩来,在《乾凿度》中托名“孔子曰”用八卦理论对“天地盘”进行解说,将八卦与八方、八风一一对应起来,今存《洛图》导源于秦汉时期栻盘中的方盘即“地盘”。刘向《五经通义》云:

八风者,八卦之风。八风以时至,则阴阳变化之道成,万物各以时育生之。

古人根据“八风”来安排生活,如“阊阖风至则解县垂,琴瑟不张。不周风至则正封坛,修田畴。清明风至则出币帛,使诸侯也”,又如“不周风至则修宫室,完边城。广莫风至则诛有罪,断大刑”,“景风至则封有功也”,着重在地面四季风气运行以及生长收藏之间的关系。这在萧吉《五行大义•论八卦八风》中有系统解说:

今分八卦以配方位者,坎、离、震、兑各在当方之辰。四维四卦,则丑寅属艮,辰巳属巽,未申属坤,戌亥属乾。八卦既通八风,八方以调八节之气:故坎生广莫风,四十五日至艮,生条风;四十五日至震,生明庶风;四十五日至巽,生清明风;四十五日至离,生景风;四十五日至坤,生凉风;四十五日至兑,生阊阖风;四十五日至乾,生不周风;四十五日又至坎。阳气生五极九,五九四十五,故左行四十五日而一变也。

《五行大义》对“广莫风” “条风”等名义均有解说,说明其思想源于西汉,系用八卦思想对类似汝阴侯六壬栻盘之“地盘”进行解说,借此仪象天地,推究八风之原由,但传世文献几乎没有对六壬栻盘“天盘”做出解说,这样对“乾凿度”的命名也没法理解了,下面试论。

五、“乾凿度”之命名源于六壬栻盘之“天盘”

日本学者薮内清认为,中国自古以来便认为天以北极为轴旋转,从而把北极视为天的中心,以北极为中心的大圆为赤道,周天度数的分割最初就是在赤道上进行的。关于太阳的运行也是依赤道来表述,十二次、二十八宿的宿度之类,也是依赤道来表述的。假如测定是限制在赤道的度数上,那么只采用粗糙的观测器具即可做出。这只需《周髀算经》中的表或称之为“髀”即一支垂直于地面的木棒和刻漏即可。作为周日运动的结果,赤道上的点由东向西作与时间成比例的度数运动,因此二十八宿的赤道宿度之类,是可以用表和刻漏来进行观测的。当然关于太阳的运行和在赤道上的运行,依靠这两种器具亦可观测。但是太阳是在黄道上运动的,由于季节不同,它可以在南北两方向偏离赤道,因此关于这种偏离南北的度数的测定仅靠表和刻漏就难以完成。英国汉学家李约瑟(Joseph Needham)认为古代中国天文学本质上是天极的和赤道坐标系的,主要依靠对拱极星的观测,而希腊及欧洲中世纪天文学则是黄道坐标系统的,主要依靠黄道星座及其同时圈星(paranatellon,即在同一时圈中但偏离了黄道的星座)的偕日升及偕日落。秦汉之际的颛顼历为四分历,即将一年分为365¼日,因此将周天分为三百六十五度四分度之一(365¼),在天文历法史上是一个重大进步。据唐代太史瞿昙悉达《开元占经》卷二《论天》云:

《周髀》云:日一度二千九百三十二里有奇,夏至景一尺四寸,冬至一丈三尺五寸,周天百七万一千里。

测量二十八宿星次之间的距离,其总和作为周天的度数,即“乾凿度”之“凿度”之意。《乾坤凿度》云:“凿者,开也。圣人开作度者。度,路,又道。圣人凿开天路,显彰化源。”《洛书甄曜度》(一作乾曜度)清河郡本录郑氏注:“乾曜,周天列宿也。度,限次也。”“乾”代表天,“凿开天路”也就是对日、月、五星(金木水火土)这“七曜”的周天路程进行测量,即二十八宿星次之间的度数。如《淮南子·天文训》“正月建寅,日月俱入营室五度”云云,从而为观测星象预报吉凶提供很大方便。关于何时开始“凿度”及度数如何,笔者根据记载进行初步研究。

图6 1978年出土的曾侯乙墓中二十八宿图像

据王健民等学者文章介绍,这幅二十八宿及青龙、白虎图像绘画在漆箱盖上,来自于1978年出土于湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓。据同时出土的钟镈铭文可确定墓葬时间为公元前433年。二十八宿名称为楚文字书写,环绕着中心大大的“斗”字。由此可推知,当时至少已形成了二十八宿的星官体系。汝阴侯出土的六壬栻盘之“天盘”与此图一致。但需要注意两点,一是曾侯乙墓二十八宿图象只有龙、虎二象而没有朱鸟、玄武;二是二十八宿之间没有星距度数的记载。

“四象”中“朱鸟”来源悠久。《尚书·尧典》中就记载,“日中星鸟,以殷仲春”。郑玄对此注曰:“日中,谓春分之日。鸟,南方朱鸟七宿。”《考工记》:

龙旗九斿(yóu)以象大火,鸟旟(yú)七斿以象鹑火,熊旗六斿以象伐,龟蛇四斿以象营室。

郑玄对此注曰:“朱鸟宿之柳,其属有星。星,七星。”注又云:“营室,玄武宿,与东壁连体而四星。”《考工记》出自西汉,说明“玄武七宿”在汉代已经出现了。张衡《灵宪》中亦有,“苍龙连蜷于左,白虎猛据于右,朱雀奋翼于前,灵龟圈首于后。”这是对四象的诗意描述。

漆箱盖二十八星宿图尚没有类似汝阴侯出土六壬栻盘之“星分度”,即二十八宿相邻两宿距星间的赤经差,后称“距度”。《吕氏春秋》“十二纪”记各月月令,如“孟春之月,日在营室”“仲春之月,日在奎”,等等,未云营室几度、奎几度,说明当时尚未有“星分度”。据此,就目前来看,《放马滩秦简》记载“星分度”当为最早记录,同时也记载十二月朔宿。关于放马滩秦简的年代尚存争议,据陈伟《放马滩秦墓简牍概述》介绍,整理者根据该书《志怪故事》中的纪年推断墓主下葬年代当在秦王政八年(前239)以后,而日本海老根量介认为竹简当为秦统一以后抄写。据陈伟《秦简牍合集释文注释修订本》(肆)整理,见简167 壹—178 壹:

角十二,【八月】。亢十二。氐十七,九月。房七。心十、十二,十月。尾九。箕十。斗廿三、廿二,【十一】月。【牛……女……】【十二】月。虚十四。危九。营宫廿,正月。东壁十三。【奎】十五,二月。娄十三。胃十四、十三,三月。【卯(昴)十】五。毕十五,四月。此(觜)觹(xī)六。参九。【东井廿九】,【五月】。【舆鬼五】。【柳】□□,六月。七星十三。张□□,七月。翼十三,轸(zhěn)十五。

有关“星分度”的资料,除放马滩秦简外,又见于汝阴侯二十八宿圆盘(下图七),其上盘直径为23.6 厘米,中间刻六圆点,与盘心孔正好连成北斗星座,边缘密排一周小圆孔,如谷米大小,不透穿,总数推算为365 个。盘刻二十八宿名称和各宿距度,与放马滩秦简“星分度”有合、亦有不合。上引放马滩秦简中 “牛” “女”宿度阙失,汝阴侯圆盘为“牵牛九” “婺(wù)女十”。《淮南子·天文训》记载了完整的“星分度”。《唐开元占经》保存战国甘德、魏人石申《甘石星经》的星度数据以及刘向《洪范传》古度系统。孙占宇在其所著《放马滩秦简及岳麓秦简〈梦书〉研究》一书中,对“星分度的距度系统及相关问题”,通过表格将放马滩星分度、汝阴侯二十八宿圆盘距度、刘向《洪范传》古度以及《汉书》今度系统作一比较。《汉书》“今度”出自贾逵黄道铜仪度数,虽然都是四分历,但相对较晚,与秦汉时期(前221—前104)颛顼历存在一定区别。

图7 西汉汝阴侯墓中出土的二十八宿圆盘

笔者在孙占宇文章图表基础上,采用通行二十八宿名称,其顺序按照《吕氏春秋•圜道》“轸与角属”即轸、角相联,依次为东方苍龙七宿、北方玄武七宿、西方白虎七宿、南方朱雀七宿,将放马滩秦简“星分度”、汝阴侯二十八宿圆盘度数、《淮南子•天文训》“星分度”、《唐开元占经》保存“石氏星经”度数列于下表:

表2 放马滩秦简星分度数、汝阴侯二十八宿圆盘星分度数、《淮南子•天文训》星分度数、《唐开元占经》石氏星经星分度数比较

上述四种测度时代相近。对比可见,其中《放马滩秦简》缺牛、女、柳、张宿度,而汝阴侯圆盘缺角、张、翼、轸宿度,因此也就不知各宿度数之和了。当时奉行颛顼四分历,二十八宿宿度总和与《淮南子•天文训》一致,即各宿度之和为365¼°,与颛顼历标准时间365¼日对应。但放马滩、汝阴侯占盘、《淮南子》各宿度有不一致的情况,怎样理解?二十八宿中各宿都由一定数量的星群组成,若观测者所选距星不一致,则星度自然也会出现不同,但总和则一致。这一时期通行一年为365¼日的颛顼历,因此也就可以了解各度数之和为365¼°。《开元占经》保存“石氏星经”不属于颛顼历,各度数之和则为366¼°。由此我们就可以说,测量星度是在颛顼历365¼这一四分历前提下进行的,是秦汉之际天文星占学方面一个伟大的成就。同时,对星度的测量也是“乾凿度”命名的来源。

六、“洛图”演义中的“祛魅”与“复魅”

由如上论述可见,汝阴侯夏侯灶墓出土的六壬栻盘等观测仪器体现了秦汉时期神秘学领域的天文星占水平。西汉方士化儒生采用《周易》八卦对“地盘”进行解说,而形成《易纬•乾凿度》的思想。反过来也就是说,《乾凿度》可能是最早借用《周易》八卦观念对类似汝阴侯夏侯灶墓占盘、六壬栻盘、二十八宿圆盘之类天文仪器进行解读的著作。就形状来说,秦汉之际的这些天文仪器通常由上下两盘组成,如汝阴侯占盘、六壬栻盘,因而又称为“天地盘”。天圆地方,传世“洛图”主要来源于六壬栻盘之“地盘”,与大地“四方” “五位” “八方” “八风”有关。秦汉时期通行古四分历的颛顼历,将一年时间分为365¼日,由二十八宿环绕着北斗七星,二十八宿星距度数相加而成为周天度数,所构成的封闭性的宇宙圆周为365¼°,成了“天盘”。宋人辑佚而成的“乾坤凿度”或“坤凿度”这一命名,很明显是不成立的。

《乾凿度》解说“地盘”中的“四正”即东、南、西、北四方,“四维”(或“四钩”)指东北、西北、东南、西南,以及由“四正” “四维”构成的“八方” “八风”观念时,将八卦与八方、八风相配。如《乾凿度》所云“八卦之气终,则四正、四维之分明,生长收藏之道备,阴阳之体定,神明之德通,而万物各以其类成矣”,据此 观测农作物春种秋收的生长与收获。但这些“天地盘”在流传过程中遗失了许多细节。同时,在用《乾凿度》等易纬思想对古代天文图进行解读过程中,将八卦象数与《尚书·洪范》“九畴”联系起来,利用《周易•系辞》“河出图,洛出书,圣人则之”的故典,将“九畴”包装为“神龟负图”而出的“《洛书》”,这一机械比附当出于西汉末“国师公”刘歆,借此媚附王莽,为篡权服务。本文采用了马克斯•韦伯“祛魅”(disenchantment

)与谶纬宗教化“复魅”(enchantment

)这一术语,意在说明早期科学观测消除了对宇宙星空所作的巫术化神秘解释,回归了理性认识,完成了“祛魅”的进程,然而,在历史发展中却又被西汉政治投机分子的灾异政治学歪曲利用,成为玄学的命定论,再次走向神秘,于是又再次进入了“复魅”的轨道,再次偏离对宇宙星空作理性认识的道路。此即洛图演变过程中“祛魅”与“复魅”之本质。据江晓原先生说,到汉代为止,中国传统天学的各项内容已告完备,一个富有中国特色的天学体系已经建立起来。其具体表现为:这一时期确立了全国通用的统一历法颛顼历;数理天文学格局的确定;《淮南子•天文训》首次出现了完整的二十四节气、确定了二十八宿的“星分度”,标志天学在古代中国知识体系中的特殊地位;而在东汉时,确立浑天说,出现从黄道测定二十八宿距度的做法,等等。但实际上,这些带有科学主义的“祛魅”性思想成果的探索却并未一直走下去。这是因为这些成果很快为帝王所利用,为其宗教建筑以及祭祀仪式所取法。《洛书》源于“洛图”,起源于秦汉之际对宇宙及“八方” “八风”等地理风水术的探讨,但谶纬对《洛书》“洛图”的解说诸如《洛书灵准听》《洛书甄曜度》《洛书摘六辟》《洛书录运法》《河洛谶》等五篇,则充斥着诸如“人皇九头”(《洛书灵准听》)之类魅惑的神秘解释。东汉科学家张衡上书,云“《河洛》《六艺》,篇录已定,后人皮傅,无所容篡”。李贤对此注曰:“《河洛》五九,《六艺》四九,谓八十一篇也。”由此可知,当时《河图》《洛书》达四十五篇之多。明代孙瑴(jué)《古微书》辑录《河图》十篇,即《河图括地象》《河图始开图》《河图绛象》《河图稽曜钩》《河图帝览嬉》《河图挺佐辅》《河图握通记》《河图杂纬篇》《河图玉版》《龙鱼河图》;《洛书》五篇为《洛书灵准听》《洛书甄曜度》《洛书摘六辟》《洛书录运法》《河洛谶》。日本安居香山、中村璋八搜辑“河图编”43 种,“洛书编”15 种。张衡认为“图谶成于哀平之际”,“宜收藏图谶,一禁绝之”,即主张将这些反科学的迷信彻底扫除。但“图谶”一经产生,就成了两汉统治者证明其统治合法性的工具,成了知识阶层追逐势利的有效途径,因此贾逵、桓谭、张衡等人具有科学主义的“祛魅”性理智认识自然也就淹没于宗教蒙昧的大潮流之下了。“洛图”也渐失其本义,到宋代邵雍、朱熹、蔡沈之时,“《洛书》图”只剩下“简图”。宋儒除了所谓“《洛书》盖取于龟象”,什么“戴九履一” “左三右七”之类的描述外,也就发明不出什么精义了。

早期《洛书》之类的神秘学理论从来就没有摆脱宗教政治的关怀,天文星占学一直是皇家禁脔。上古时代颛顼氏命重、黎“绝地天通”(《国语•楚语》),颛顼氏因此被徐旭生先生称为“大宗教主”,从此天文学为天子所垄断。颛顼历来自秦,相传秦出自颛顼,《史记•秦本纪》:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙,曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。”秦通行颛顼历有取于此。而《吕氏春秋•序意》记吕不韦之说:

尝得学黄帝之所以诲颛顼矣:爰有大圜在上,大矩在下,汝能法之,为民父母。

高诱对此注曰:“圜,天也。矩,地也。”《序意》记载了天地运行之“数”,“行数,循其理,平其私”。有学者认为颛顼历与吕不韦有关,见马非百《秦集史》所引《大衍历议》。王应麟《困学纪闻》卷二《书》云:“不韦《十二纪》成于秦八年,岁在涒(tūn)滩,上古之书犹存,前圣传道之渊源犹可考也。”《吕氏春秋》“十二纪”体现了“法天地”以及“至公”的思想。《圜道》云:“天道圜,人道方,圣王法之,所以立上下。”高诱对此注曰:“上,君。下,臣”。这一“圜道”理念类似于前哥白尼时代的地心说,“因为圆周与中心是上帝,他既无处不在,又处处不在”。而在《史记·天官书》中,“三垣”(紫微垣、太微垣、天市垣)构成一个封闭的圜形空间,是至尊神太一的禁囿,人间君主要效法天道即“圜道”,“臣”要效法“地道”即“方道”。这个时期对天地之道的探讨已经很深入了,如确定二十八宿的“星分度”的观念实际上也是“乾凿度”所从出;对大地“四正”、“四维”、“八方”、“八风”的测定实际上就是“洛书”的起源。

秦汉时期对天地之道以及星占学之类属于神秘学(esotericism

)领域的研究,本来是建基于“祛魅”之上的,因为在此之前关于天文星象的解说几乎都充满神话诗意。如《归藏•启筮》记载日月运行的神话与羲和这个上古神话中的太阳女神与制定时历的女神分不开,“空桑之苍苍,八极之既张,乃有夫羲和,是主日月,职出入以为晦明”(《山海经•大荒南经》注)。但到了秦汉时期,在天文星占探讨中却出现了盖天说、宣夜说以及浑天说,在颛顼历的前提下对“星分度”做出了科学测量,即所谓“凿度”,从而将神话因素从天文观测中驱赶出去。但几乎与此同时,这些“通天”知识也为统治者所利用,成为统治合法性和神圣性的来源。被誉为“现代合法性理论之父”(the father of modern legitimation theory)的马克斯•韦伯(Max Weber)提出合法性的三个基础,即(1)理性基础(rational grounds),其为建立在规则及法律基础上的信仰;(2)传统基础(traditional grounds),其为对被时间销蚀的传统历史圣洁性以及在这些传统下发挥立法角色的行政机构的信仰;(3)克里斯码基础(Charismatic grounds),其为对圣人、英雄以及超凡天赋的人物的崇拜。很明显,西汉末配合王莽篡权的“造神”运动不可能拥有上述“合法性”的基础,但却可以通过利用天文科学探讨的成果来假证之。因此,与宇宙星空的科学主义理性认识几乎同时出现“复魅”性的政治运动,也就毫不奇怪了。刘向《五经通义》云:王者所以祭天地何?王者父事天,母事地,故以子道事也。祭日以丁与辛何?丁者反覆自丁宁,辛者常自克辛也。

《文选•长杨赋》“高祖奉命,顺斗极,运天关”下,李善注引《雒书》:“圣人受命,必顺斗极”,宋均《尚书中候》注曰:“顺斗极为政也。”“极”即北极星,“斗”即北斗星。西汉末年刘歆将《洪范》“九畴”与《洛书》八卦卦数及方位相比附,将天圆地方的原理与对君臣之道的宗教迷信紧密结合,这一做法也体现在郑玄《六义论》对《易》《诗》的解说中,所谓“河图、《洛书》,皆天神言语,所以教告王者也”,“《易》者,阴阳之象,天地之所变化,政教之所自生,自人皇初起”。天文星占学成为统治阶层知识和权力的来源,因此也制约了科学探讨的深度和广度,阻碍了天文学的进一步发展。