临床药师对中药注射剂药品不良反应的回顾性分析与建议

赵汝霞,王 彬

(海口市妇幼保健院药剂科,海口 570203)

药品不良反应(adverse drug reactions,ADRs)指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。中药注射剂广泛应用于儿科常见疾病的治疗,但同时出现的ADRs问题也引起了临床的重视。中药注射剂的成分复杂,有关其引起ADRs的报道日益增多,尤其在婴幼儿中ADRs的发生率较高[1]。儿科应用中药注射剂引发ADRs的主要原因包括组方与成分复杂、辩证错误或使用不当[2]。儿科常用中药注射剂有痰热清注射液、热毒宁注射液、喜炎平注射液等,被广泛用于治疗儿童上呼吸道感染、肺部感染等常见疾病。为促进临床合理使用中药注射剂,进一步了解中药注射剂ADRs的发生特点,海口市妇幼保健院药剂科临床药师对103例采用中药注射剂治疗后发生ADRs的患儿进行回顾性分析与评价,探讨儿科使用中药注射剂发生ADRs的表现、用药品种、给药方式、与年龄的关系等,为临床合理使用中药注射剂提供参考。

1 资料和方法

采用回顾性分析方法,从国家药品不良反应监测中心导出本院2011-01-01-2019-12-31上报的ADRs,筛选出103例儿科使用中药注射剂后发生的ADRs报告,以国家药品不良反应监测中心的评价为关联性评价结果。采用SPSS 22.0软件进行统计,以P<0.05为差异有统计学意义,分别就患儿的年龄、性别、药品种类、临床表现、联合用药、ADRs类型、严重程度及转归情况等进行详细分析。

2 结 果

2.1 一般情况 在103例中药注射剂ADRs中,男性患儿的发生率高于女性患儿,不同年龄段患儿性别构成比较差异无统计学意义(P>0.05),其中1~3岁和4~6岁年龄段的患儿人群最多,有77例(74.76%),见表1。

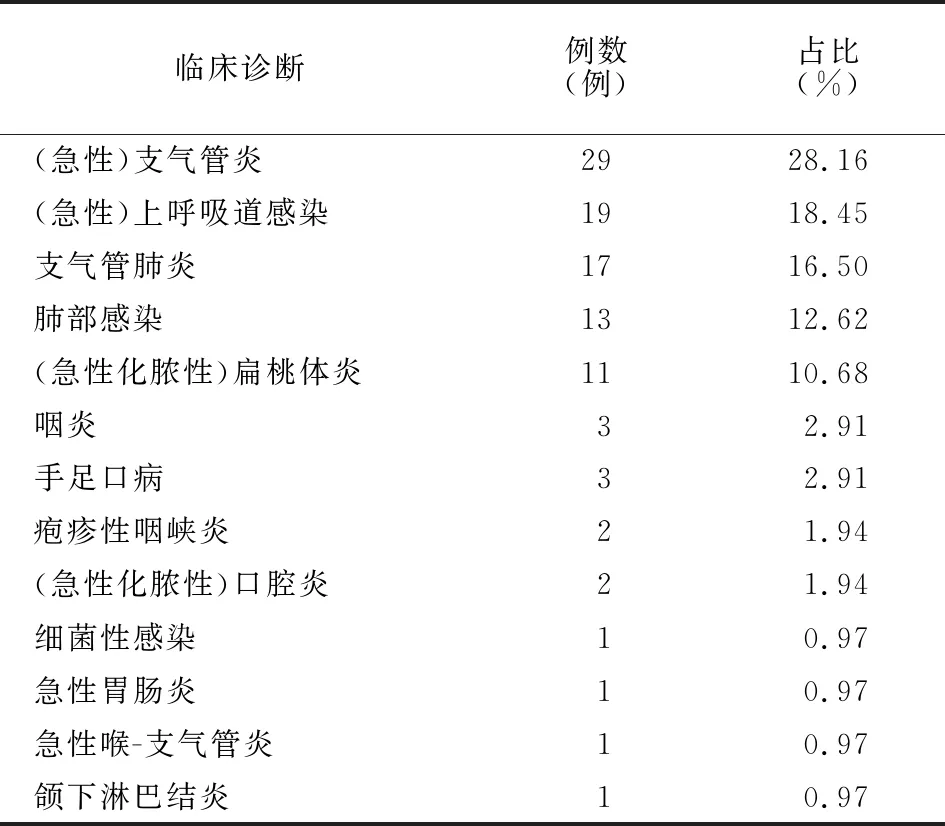

2.2 临床诊断 患儿的临床诊断以呼吸道感染为主,有89例(86.41%)。见表2。

表2 患儿的临床诊断分布

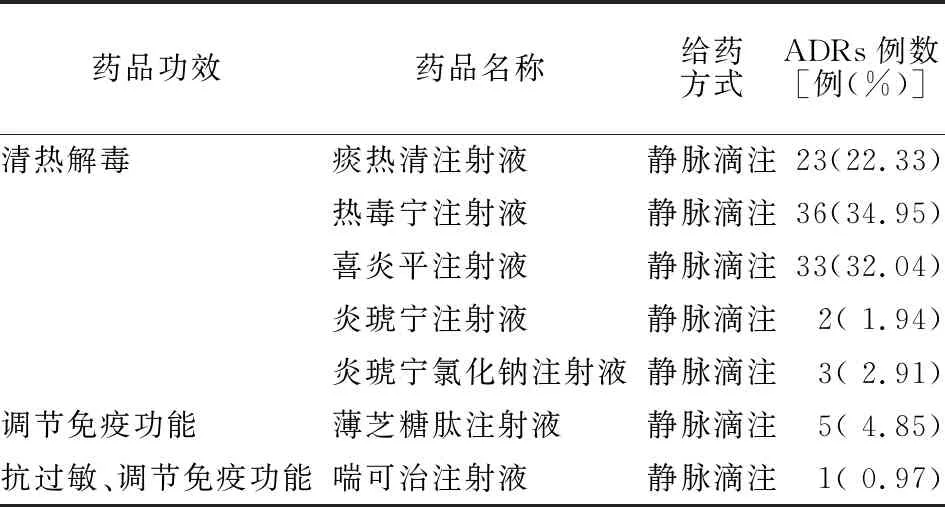

2.3 中药注射剂品种 本研究中ADRs涉及的中药注射剂有7种,其中清热解毒类中药注射液痰热清注射液、热毒宁注射液、喜炎平注射液的ADRs发生率最高,见表3。

表3 引起ADRs的中药注射剂及ADRs构成比

2.4 联合用药情况 发生ADRs的患儿中,有55例(占53.40%)为联合用药, 其中联合抗菌药物48例(占

46.60%),联合中药4例(占3.88%)。联合用药中,53例(51.46%)为二联用药,2例(1.94%)为三联用药。

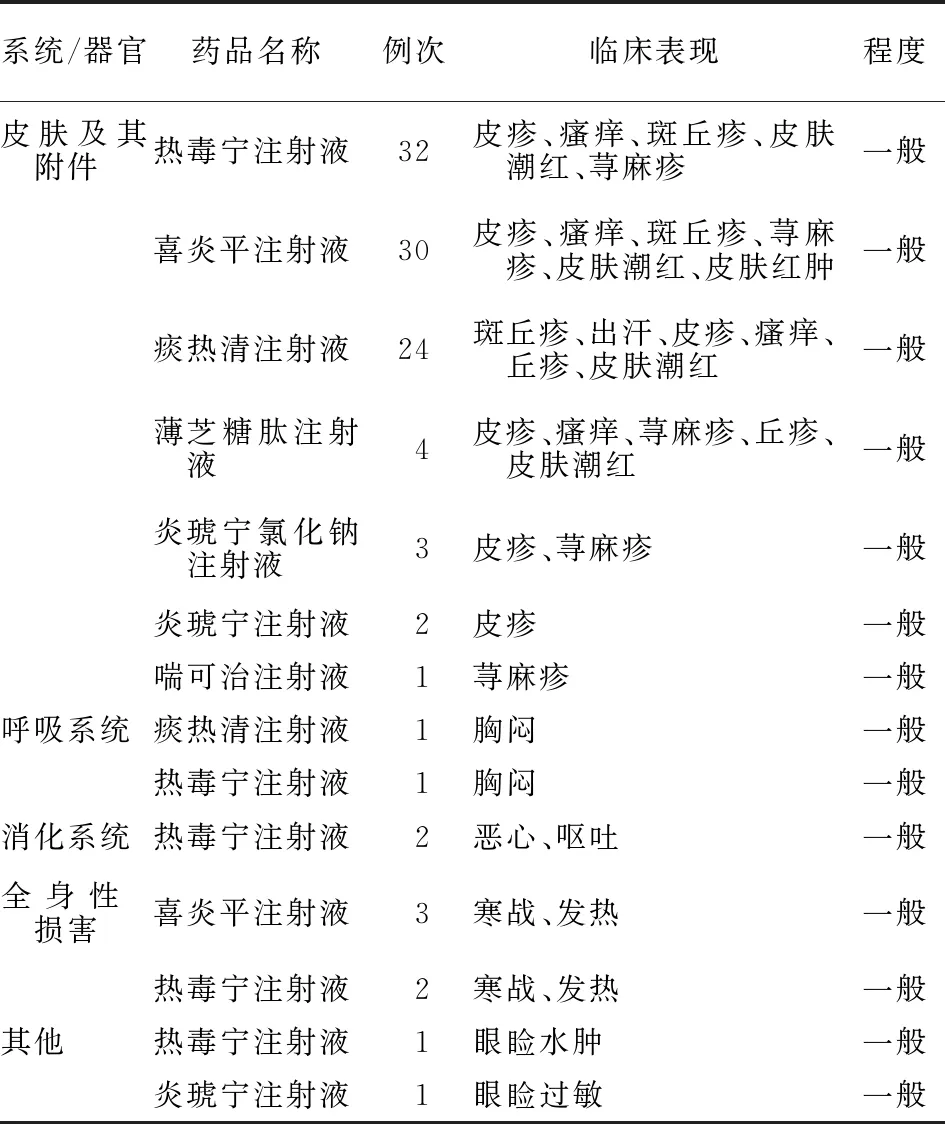

2.5 ADRs累及的系统/器官及临床表现 ADRs累及的系统/器官以皮肤及其附件比例最高,占89.72%,其次为呼吸系统和消化系统,见表4。

表4 ADRs累及的系统/器官及临床表现

2.6 ADRs严重程度及转归 在103例ADRs中,无死亡病例,无严重ADRs,均为一般ADRs,其中一般ADRs 82例(79.61%),新的一般ADRs 21例(20.39%)。2例(1.94%)患儿未因ADRs停药或减量,2例患儿停药或减量后ADRs未减轻,24例(23.30%)停药或减量后反应不明,75例(72.82%)停药或减量后ADRs减轻或消失,均对住院时间影响不明显。

2.7 新的ADRs情况 在103例ADRs中,新的一般ADRs有21例(20.39%),无新的严重ADRs。在新的一般ADRs中,喜炎平注射液的发生率最高(8例,占38.10%),其次是热毒宁注射液和痰热清注射液(各5例,分别占23.81%),薄芝糖肽注射液(2例,占9.52%)和炎琥宁氯化钠注射液(1例,占4.76%)。

3 讨 论

3.1 患儿年龄与ADRs的关系 由表1可见,1~3岁和4~6岁两个年龄段的患儿ADRs发生率较高,可能与这两个年龄段的儿童特殊生理特点有关。儿童的各个器官和免疫系统处于发育阶段,肝、肾功能发育不全,容易导致药品蓄积从而发生ADRs。这两个年龄段的儿童基数大,呼吸道感染是儿童常见的感染性疾病[3],而清热解毒类中药注射剂广泛应用于儿科呼吸系统疾病的治疗。因此,儿童应合理使用中药注射剂,并做好药学监护。

3.2 中医辨证用药与ADRs的关系 本次回顾性统计分析显示,临床开具中药注射剂的均为西医师,缺少中医辨证施治。如发热但证属中医风寒证时,若使用热毒宁等清热解毒类注射液,会加重寒证,出现热势不退、寒战等症状,此属于因辨证不明而引起的ADRs。因此,儿科医师在疾病的诊断与治疗中一定要明确病因病机、证治分型,科学辨证方可使用中药注射剂,避免ADRs,进而保证用药安全,提高疗效[2]。

3.3 中药注射剂与ADRs的关系 (1)中药注射剂成分复杂,含有的大分子物质、辅料、增溶剂、助溶剂等均可能引起ADRs[4]。(2)中药注射剂的生产工艺、质量均是引起ADRs的重要因素[5]。(3)中药注射剂的不当使用亦是引起ADRs的主要因素,应与其他药物分管静脉滴注,禁与其他药物配伍使用[6]。(4)中药注射剂药品说明书不够完善,大部分药品说明书内容过于简单,对ADRs的说明较少。渗透压、pH值、滴速等因素均可引起ADRs,建议中药注射剂药品说明书中“不良反应”栏增加与此相关的ADRs介绍[7]。“药品相互作用”栏缺少药品相互作用信息,建议企业应加大科研力度完善药品相互作用方面的研究,为临床安全用药提供保障。(5)大部分中药注射剂缺少儿童使用剂量,如喜炎平注射液、痰热清注射液、热毒宁注射液等,未标明儿童具体用量,或仅写“遵医嘱”,这也为中药注射剂ADRs的发生埋下了隐患。

3.4 联合用药情况与ADRs的关系 本研究中联合用药率较高,联合用药中二联用药较多。中药有“十八畏,十九反”的说法,即中药的联合使用过程中可能存在配伍禁忌,导致原有药效下降或消失,甚至产生新的毒副作用[1]。中药与西药联合使用同样会存在配伍禁忌。由于中药注射剂成分复杂,其中的一些成分如多糖、多肽、蛋白质可引发过敏反应[2],从而引起ADRs,且多发生于二联或者多联用药。同时,许多药物可与蛋白质形成大分子物质,诱发ADRs。本研究中中药注射剂与抗菌药物的联合用药率为46.60%。热毒宁注射液与青霉素、氨基糖苷类和大环内酯类等药物配伍使用时会产生混浊或沉淀;炎琥宁注射液忌与酸、碱性药物配伍,不宜与氨基糖苷类、喹诺酮类抗菌药物配伍。因此,临床应避免联合用药,如需联用,应严格按药品说明书使用,两药间隔输注,中间使用足量冲管液体或者换管,以减少ADRs的发生。

3.5 给药剂量、溶剂的选择与ADRs的关系 本研究显示,给药剂量不合理的患儿中,剂量偏大的有5例(4.85%),热毒宁注射液禁用于2岁以下儿童,但仍有16例(15.53%)2岁以下患儿使用。中药注射剂多为静脉滴注给药,容易受药物浓度、pH值等多种因素影响,不同溶媒pH值不同,若溶媒选择不当,配伍后会发生理化反应,与其他药物联合或混合使用会导致絮状物、微粒等生成,尤其与抗生素联合应用,增加了ADRs发生的几率[8]。因此,使用中药注射剂应按照药品说明书推荐使用溶媒,同时与其他药品分管或冲管后使用,降低中药注射剂ADRs发生的风险。

3.6 新的ADRs占比情况 本研究显示,新的一般ADRs占20.39%,可见新的一般ADRs的发生率不低,可能与临床对ADRs监测上报意识薄弱,导致统计的ADRs类型较少有关;其次,药品说明书中ADRs部分内容更新不及时,ADRs栏空白或者ADRs类型较少,导致一旦发生ADRs即定义为新的ADRs,使得新的ADRs比例增高。

3.7 ADRs转归情况 目前,本院中药注射剂引起的ADRs尽管未造成严重后果且无死亡病例,但建议将中药注射剂列入高危药品管理。使用时护士应加强观察,保证发生ADRs时能第一时间采取处理措施;同时,需加强医护人员对严重ADRs救治方法的培训,避免出现死亡病例。

3.8 临床药师应加强药学监护 临床上普遍存在中药注射剂不合理使用情况,常见的有超说明书用药、剂量过大、疗程不当、未单独用药或重复用药、溶媒选择不当以及滴速过快等[9],这些不合理用药情况均是引起ADRs的主要因素。李黎明等[10]的研究显示,中药制剂引起的严重ADRs中,注射剂占90%以上。李文智[11]的研究显示,对使用中药注射剂进行治疗的患者实施临床药师干预,可有效降低超适应证用药、用法及用量不当、溶媒用量不足、溶媒选择不当及配伍不当等不合理用药的发生率。由此可见,临床药师的药学干预在中药注射剂合理使用方面起着重要作用。应加强药学监护,在药学查房时,仔细询问患者情况、用药史和过敏史等,密切观察用药反应,从而降低ADRs的发生率。

4 思考和建议

中药注射剂广泛应用于儿童呼吸系统疾病,发生ADRs的风险较大,使用中药注射剂时应做好药学监护,尤其是年龄段为1~6岁的儿童。建议在医疗机构层面:(1)开具中药注射剂时,医师应严格掌握适应证和用法用量;(2)医师应掌握ADRs的救治措施;(3)临床药师应在中药注射剂的适应证、剂量、给药方法方面加强药学监护,并对临床医务人员加强中药注射剂药学知识的培训;(4)门诊药师应加强处方审核;(5)加强中药注射剂的管理,严格把控中药注射剂处方权限,做到合理使用中药注射剂,辨证施治,保证患儿用药安全;(6)加强对医护人员的培训,提高ADRs监测上报意识,对易发生ADRs的药物提高警惕,做好ADRs的救治。在政府层面,应进一步完善儿童安全用药相关的法律法规,支持并鼓励企业完善儿童用药研究,进而完善中药药品说明书。