朴拙天真妙造自然

邱才桢

徐悲鸿先生书法成就为其画名所掩。其书法具有鲜明的个人特色和极强的辨识度。如果把他的书法放在20世纪书法史的背景下,以及画家书法等方面进行观照,对于我们认识更为立体的徐悲鸿,无疑具有重要的意义。

徐悲鸿自7岁起跟随父亲徐达章习字,早年学习颜真卿。1916年,21岁的徐悲鸿成为康有为的入室弟子,得以在康氏家中遍览名碑,深受康氏书法及书学主张影响,开始学习北碑。其时,康有为的“尊碑卑唐”的碑学观已然在全国风行,他在其著作《广艺舟双楫》中有“近世北碑盛行,帖学渐废”之说,并列《尊碑》《购碑》《备魏》等极具操作性的具体条目。徐悲鸿是遵循着其师的理论和实践路线的。在2018年中央美术学院举办的“悲鸿生命:徐悲鸿艺术大展”中,就展出徐悲鸿珍藏且精研的《虢季子白盘》《散氏盘》《石鼓文》《经石峪》《张猛龙》《石门铭》《爨宝子》《爨龙颜》等名碑拓片及出版物。这些碑拓名目都见于《广艺舟双楫》所推介的目录之中。徐悲鸿的书法得力最多的正是先秦以来的金文石刻,他在《徐悲鸿自述》中谈道:“吾因学书,若《经石峪》《爨龙颜》《张猛龙》《石门铭》等诸碑,皆数过。”〔1〕北京徐悲鸿纪念馆里,就有他的大量临作,如《临姚伯多碑》《临(爨)宝子碑》《临开通褒斜道石刊》等。

在“购碑”方面,徐悲鸿也是不遗余力的。他在日本时,就致力于搜购碑帖,还和日本的碑帖收藏家来往密切。为获得存于山西太原的《晋祠碑》的拓本,特意写信给中华书局总经理舒新城,要求中华书局太原分局派人为他拓碑,而且注明:“须觅良工精拓,用好纸,不要省钱。”〔2〕舒新城均遵嘱办理。

徐悲鸿的学书取向,也遵循着康有为倡导的由篆书入手的路径。康有为在《广艺舟双楫》中就谈道:“上通篆、分而知其源,中用隶意以厚其气,旁涉行、草以得其变,下观诸碑以备其法,流观汉瓦、晋砖而得其奇,浸而淫之,酿而酝之,神而明之,能如是十年,则可使欧、虞抗行,褚、薛扶毂,鞭笞颜、柳,而狎畜苏、黄矣,尚何赵、董之足云?吾于此事颇用力,倾囊倒箧而出之,不止金针度与也。”在这里,康有为明确指出,通习篆书,可知书法的源头。他还进一步谈道:“《石鼓文》既为中国第一古物,亦当为书家第一法则也。”

以《石鼓文》为代表的金石书法以圆笔中锋笔法和浑厚沉雄的风格为特色。现存徐悲鸿藏品中即可见《石鼓文》拓片。他集《散氏盘》而书的对联“东井西疆司邑宰,左图右史付传人”也属于这一路风格。他在另一件以青铜器铭文《曾伯簠》而集的对联“哲王绥白狄,导夷具黄粱”的题跋中写道:“曾伯簠,字体茂密雄强,可与散氏盘方驾,客中辄憙临抚,虽未见有所得,亦足为养气助也。”“茂密雄强”一路,“足以养气助也”,应该是当时大多数碑学书家的共识,也构成了徐悲鸿书法的底色。甚至是他大多数的行书作品,都具有以圆笔中锋为主,力求茂密雄强的特色。

从康有为的论著中可知,他对北碑进行了“圆笔”和“方笔”的细致区分。比如“《经石峪》圆笔也,《白驹谷》方笔也。然自以《经石峪》为第一,其笔意略同《郑文公》”。又如“《石门铭》《郑文公》《瘗鹤铭》《刁遵》《高湛》《敬显俊》《龙藏寺》等碑,圆笔也,《爨龙颜》《李超》《李仲璇》《解伯达》等碑,方圆并用之笔也”〔3〕。大体而言,康有为是推崇圆笔的。他在宣统二年(1910)七月十六日《致梁启超书》中谈道:“然汝书之短在方笔多不善转运,若书札能用圆笔更佳”“若无所好,仍以南碑《龙颜》及《石门铭》,诸山摩崖为超绝,若抄诗乎,则以虞褚为妙,帖则小王及米尤为浓妙,大王难得佳刻者也”。在其中,他还特意提到“南碑”,并认为:“南碑数十种,只字片石,皆世希有,既流传绝少,又书皆神妙,较之魏碑,尚觉高逸过之。”徐悲鸿收藏并精研的《瘗鹤铭》《爨龙颜》诸碑,正是康有为推崇的“南碑”“圆笔”系统。有意思的是,梁启超的书法多以方笔为主。而从现存徐悲鸿的书法作品来看,徐悲鸿更多地秉持“圆笔”中锋路线。其中当然也不乏“方笔”方面的尝试,如他就曾临写过《张猛龙碑》。他所书的《庄敬自强》横幅,以及“时穷见节义,国难挺英豪”对联等,都带有明显的方笔特征,似乎表明他在“方圆并用”层面的努力。

正如康有为所说的“书法之妙,全在运笔”,对于“方圆”“顿挫”,康有为也有其整体考量:“方用顿笔,圆用提笔,提笔中含,顿笔外拓。中含者浑劲,外拓者雄强。中含者篆之法也,外拓者隶之法也。”与康有为笔势圆浑、体势开张的书风不同的是,徐悲鸿尽管也力追雄强,但多浑劲内含,而少些纵横捭阖之势。

需要注意的是,徐悲鸿所致力的《经石峪》被康有为认为是“榜书之宗”,“《瘗鹤铭》《泰山经石峪》列入妙品”,康有为就有不少以这类圆笔中锋书写大字乃至榜书的作品。徐悲鸿的书作中也有不少这类风格的大字对联,如“织女机丝虚夜月,石鲸鳞甲动秋风”“岂有蛟龙愁失水,只磨故剑问青天”等,在后者中题跋道“李义山、康南海句,悲鸿,卅三年春初”,也表明了他与康南海在文辞和书法上的双重关联。康有为谈作榜书“须笔墨雍容,以安静简穆为上,雄深雅健次之。若有意作气势,便是伧父。凡不能书人,作榜书未有不作气势者,此实不能自掩其短之迹”。徐悲鸿得之。

晚清以来,碑派名家辈出,路数也不尽相同。徐悲鸿推崇“妙造自然,忘其形迹”的學习方式:“点画使转,几同金石铿锵,人同此心,会心千古。抒情悉达,不减晤谈。”而对于鼓力做作的学习之道,他是持批判态度的。他在《积玉桥字跋》中就谈道:“天下有简单之事,而为愚人制成复杂,愈久愈失去致远者,中国书法其一端已。”并具体谈及何绍基:“今号称善书之何子贞,学《张黑女碑》,方习数字,至于汗流浃背。

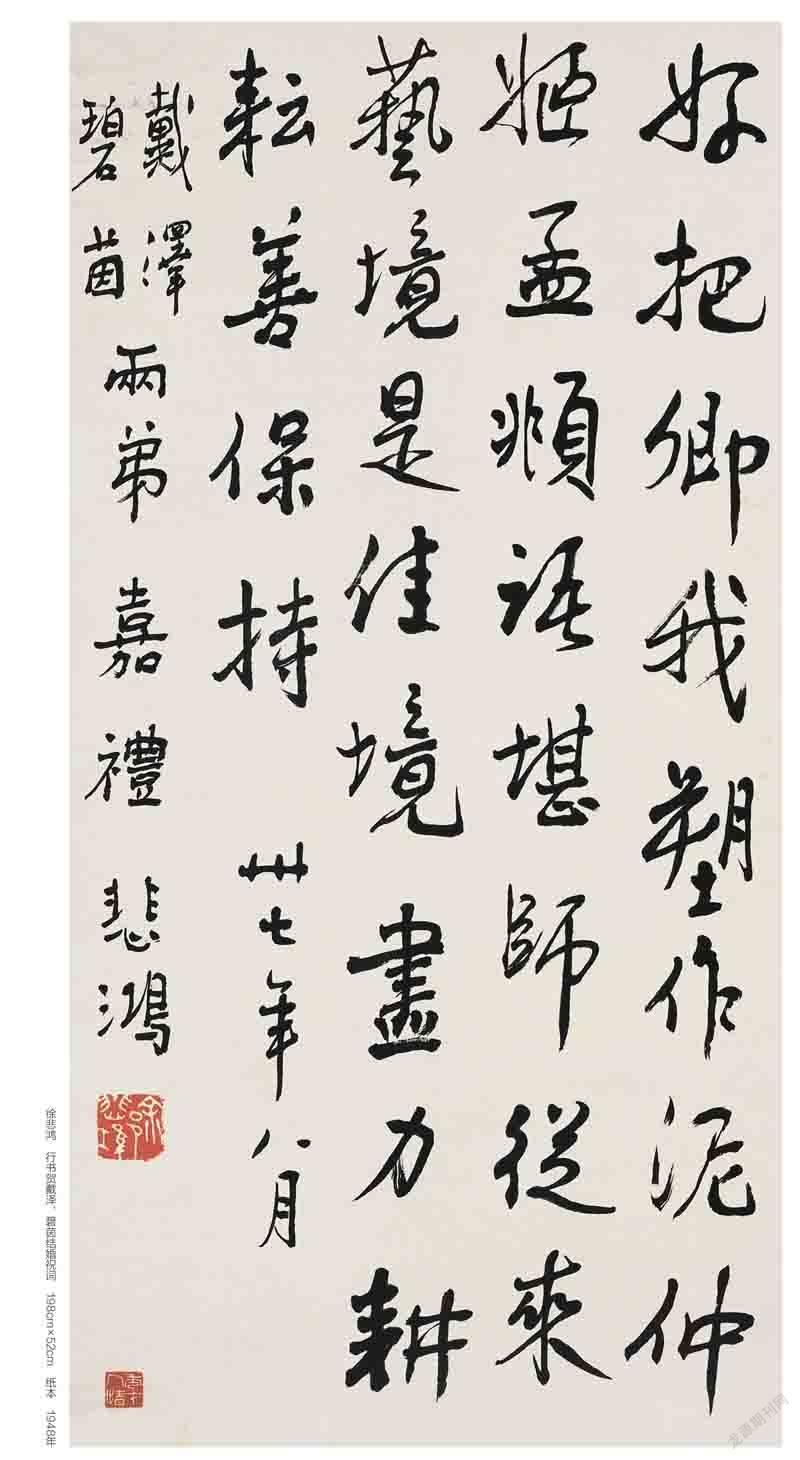

其乖如此,误人如此,安得不去道日远乎?”〔4〕因此,徐悲鸿的书法固然取法吉金石刻,但并不鼓力做作,而是遗貌取神,一任自然。其中锋圆笔浑厚圆劲,真气内含。这些特质不仅见于他的临作,也大量见于其篆书、楷书,乃至行草书等作品之中。他将这种貌似单纯的用笔播散到他所熟悉的多种书体之中。

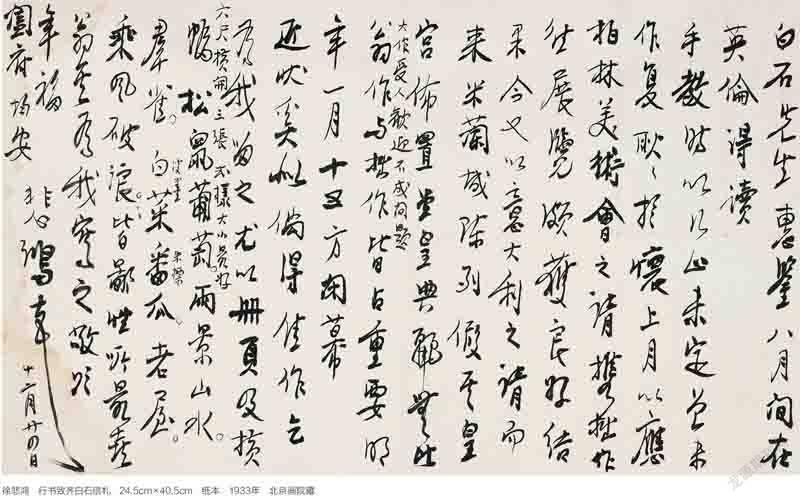

现存徐悲鸿书作中,占大多数的是他的信札。或者说,他当初作为“日常书写”,并不以书法创作为目的的信札,现在已被当作书法来看待。书法史上这种现象比比皆是,秦砖汉瓦、简牍帛书、信札文稿大多已经成了书法史重要的组成部分,如果剔除“为书法创作而创作的书法”,书法史就可能显得干瘪且单薄了。令人称奇的是,徐悲鸿的信札与他“为书法创作而创作的书法”保持着紧密的关联,其用笔、结体、章法等方面并无二致。这也说明,他能够将从书法修为中获得的技巧和习惯浑融无碍地用于日常书写之中。同时,在日常书写的累积中,巩固他的书法技巧及修为,这也是古已有之的传统,与当代书法家“日常书写”与“创作实践”之间的分离是有区别的。也可以说,这些传统在当下已经日渐式微了。

徐悲鸿的信札,既有碑派之浑厚凝练,又流动自然,这不能不说到他对帖学的参悟。北京徐悲鸿纪念馆藏有他的临作《临右军十七帖》《临怀仁集王羲之书圣教序》以及《临苏轼黄州寒食诗帖》。这些临作带有碑学凝重滞涩的痕迹,但也在力追帖学之飞动流美。而在他的信札中,已然将碑学之凝重、帖学之流美结合得非常自然,挥洒无碍。在20世纪,有不少在碑帖融合方面取得卓越成就的书法家,如弘一、沈尹默等人。徐悲鸿亦是其中之出类拔萃者。

作为书法家的徐悲鸿,其书法风格并没有十分明显的前、中、后期变化,其书法之结体在现存1928年的《行书中堂》中已可见端倪,之后,他只是不断地强化其浑厚凝练的中锋用笔。与那种渐变式风格的书法家所不同的是,他较早地确立了自己的风格模式。

作为书画兼能的艺术家,怎样处理其绘画与书法之间的关联?徐悲鸿对待书法和他的绘画一样,具有极高的审美要求,笔下的每个字都在笔画交叉所形成的形状上,在书写处与空白处的关系上极尽变化。以他的楷书对联《流水海棠》为例,每个字都已脱离了纯正方形,而变成倾向于长方形、扁长方形、正三角形、反三角形、梯形……各种不同的形状在一起,互为映衬,相得益彰,并使得整幅作品展现出独特的韵律。这种颇具匠心的审美要求并不表现为极力夸张与恣肆,而是呈现为自然流畅、高雅平和,极好地体现出徐悲鸿“尊德性、崇文学、致广大、尽精微、极高明、道中庸”的治艺准则。齐白石极其赞赏这种高超的审美境界,在徐悲鸿的一封书信上,老人特别写道:“此笺书法,当代画人莫及,因记藏之。”

徐悲鴻兼及篆刻,尚有数方印章存世。仅从这几方印章来看,早年的“江南贫侠”“精爽”取粗率一路,字体在篆隶之间;而“颠沛必于是”“道心唯微”则属于精谨秀雅,字体为工稳的大篆小篆。

对于20世纪书法史的研究而言,徐悲鸿的书法给我们提供了一个重要的、立体的样本。