民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标体系的构建

黄蔓雯 蒋明

[摘要]构建相互嵌入式社会结构和社区环境,是铸牢中华民族共同体意识,推动多民族社区治理的重要途径。由于多元文化的碰撞交融,社区内部张力扩大,民族互嵌式社区的治理在一定程度上存在着多民族融合表面化、社区共同体意识淡薄等一系列问题。论文结合社会系统论、社区治理论的相关原理,厘清民族互嵌式社区的内涵,提出民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标体系的构想。通过差异化选址、探索性因素分析,形成影响居民公共服务幸福感的社区融合、社区治理、社区文化建设、社会医疗、社区教育五个维度及指标体系,为有效评价民族互嵌式社区公共服务提供借鉴。

[关键词]民族互嵌式社区;公共服务;幸福感;指标体系

中图分类号:C955文献标识码:A文章编号:1674-9391(2021)12-0071-10

基金项目:四川省社会科学高水平研究团队“四川民族教育发展研究团队”(川社联发【2017】43号)、西南民族大学中央高校基本科研业务专项基金项目“四川彝区‘幼有所育公共服务调查研究”(2018SQN20)阶段性成果。

作者简介:黄蔓雯(1997-),女,回族,山东济南人,中国农业大学人文与发展学院硕士研究生,研究方向:公共政策,社区治理。北京 100081通讯作者:蒋明(1980-),男,汉族,四川绵阳人,西南民族大学教育学与心理学学院副院长,副研究员,博士,研究方向:民族理论与政策,民族教育管理。四川成都 610064

随着我国市场经济的发展和城市化进程的推进,人口的跨区域流动促进了各民族文化交流的繁荣,形成城市社区各族群众“共居、共学、共事、共乐”的新常态。这种社区格局在给城镇化带来活力的同时,也在一定程度上增加了多元社区张力和族际分化的可能。多民族社区民族元素服务设施配置失衡化、嵌入式民族社区表面化等问题,为社区基础单元和社区公共服务建设的治理带来了新的挑战。

当前,民族互嵌式社区的治理问题成为民族工作的着力点和突破点,得到党和国家的高度重视。习近平在中央民族工作会议中提出,要推进“相互嵌入式的社会结构和社会环境”,需要增进各民族间的相互了解、相互欣赏、相互学习、相互帮助[1]。在十九大报告中,习近平多次强调“民生三感”对当下时代发展的重要意义,也阐述了完善公共服务体系的重要性。党的十九届五中全会在加强社会治理层面提出了“不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感”的新要求。推动建立民族互嵌式社区发展新方向,并不是无源之水,而是蕴藏着深刻的理论指导。推动混合式的民族聚居模式,要从提升居民幸福感入手,通过增强公共服务供给与居民获得感现状的匹配度,用一种更贴近民生的方式,从人本主义出发探索民族互嵌式社区公共服务建设水平和治理能力的提升方向。

一些研究发现,人们对是否适应周围环境有着不同的反应程度,即使在同一件事情上,也会表现出较大的行为差异。殷金朋、赵春玲等[2]通过实证研究指出了居民幸福感与社会保障支出间的关系,发现社会保障地区的差异性有利于提高居民幸福感;赵东霞等[3]阐述了居民的社区意识和对社区情感的深度与居民社区满意度间的关系,其中影响居民社区满意度的因素有居民的感知度、参与社区与参与后的期望比较和社区建设与管理等。Scott A.Cloutier等[4]利用幸福可持续社区指数(SNHI)评估当前美国的可持续发展状况和居民幸福感的潜在联系,发现城市发展状况与居民幸福感呈正相关。以上研究分别在不同程度上揭示了民生与居民幸福感的关系,但就幸福感提升与民族互嵌式社区公共服务建设匹配性问题方面还鲜有研究,尤其是关于这方面指标构建的研究略显不足。由此,基于民族互嵌式社区公共服务的视角,研究居民幸福感指标体系,有着重要意義。

根据指标选择原则,通过文献法、问卷调查法和SPSS分析,将社区满意度理论、社区治理理论以及社区体系理论与社区居民满意度评估体系相结合,通过多次试测与对相关领域专家和学者的咨询,对问卷进行了多次修订,根据民族互嵌式社区界定依据,从社区结构特点、嵌入类型、聚居特点等因素进行分析和划分,确定三个选址类别,而后利用Cronbach的 Alpha值测试量表的效信度,以及用正交旋转法最大方差进行因子分析,构建出基于幸福感的民族互嵌式社区公共服务指标体系。结合实证分析的结果,探索性地对民族互嵌式社区的内涵、类型进行界定和划分。

一、民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标体系核心概念界定

(一)民族互嵌式社区的界定

2014年5月召开的中央新疆工作座谈会首次提出要构建“相互嵌入式”的社区,这是对于现代化城市进程中多元文化构建和少数民族迁移适应的解答。民族互嵌式社区的提出,将各民族相互嵌入的着力点和突破口放在了社区,为进一步解决民族性服务设施配置失衡以及有效地协调民族关系指明了途径与方向。民族互嵌式社区不仅是指在居住格局上的嵌入,更是在居住互嵌的基础上,让各民族在社会互动与体验的过程中彼此接纳、相互融合的过程[5]。民族互嵌式社区在居住模式上,是指在一定区域内,居住着两个或两个及两个以上的民族,这些民族交错而居[6],是社会多元文化相互尊重、相互接纳的利益共同体[7]。通过多元性、主体性以及平等性的嵌入式形态,使其形成“‘利益+情感共同体”向“命运共同体”的升华[8]。以上界定均对民族互嵌式社区的定义有不同程度的探讨,对本文进一步厘清其内涵具有借鉴意义。

(二)幸福感的界定

幸福感一直以来属于积极心理学范畴研究的一个重点,近年来受到各科学者的关注与重视。幸福感的概念并不统一,不同研究者从不同角度以不同方式对其进行概念化。Campion等[9]认为幸福感是有意义及自我实现感,感受着积极情绪,有着心理弹性及社区归属感。Ryff[10]从心理功能的角度定义幸福感。Kiefer[11]指出幸福感是受到个体生理、精神、社会和环境状态每一方面的相互影响。从20世纪60年代开始,心理学家对幸福感内涵和结构的探索促进了幸福感测量指标体系的发展,其研究方向主要分为心理幸福感和主观幸福感。Disabato等[12]使用国际大样本研究发现,快乐论的主观和实现论的心理幸福感区分度很低,潜在相关为0.96。而Francisco Benita等[13]研究探讨了公共空间、即时环境和瞬时主观幸福感(M-SWB)之间的关系,公共场所、周围环境和个人的影响因素都会对居民主观幸福感产生影响。以上对幸福感定义及测量方式的回顾,对本文测量民族互嵌式社区居民的幸福感具有一定参考价值。

二、民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标体系的初步构建

(一)指标体系构建的理论基础

Campbell等[14]提出的社区满意度理论中表明,满意度主要来源于居民对社区(Community)、邻里(neighborhood)和住宅(housing)不同属性的评价。三个属性分别是感知和评价的来源,而社区满意度的中介变量是感知和评价,满意度会进一步影响居民的迁移意向[14]。因此,居民对社区的公共服务满意度评价,可以有效测量居民在民族互嵌式社区中的幸福感感知。社区治理理论提出,在城市人口结构方式巨大变化的同时,单位体制外的社会空间日益扩大,居民的社会性公共需求、邻里关照和互助需求、以及社区共同利益聚合与表达的需求日益增长。在指标设计的过程中,要注意民族互嵌式社区中各民族流动后,重组在一个共同区域内的公共需求及共同利益的集聚。I.T Sanders在社区体系理论中指出,要把社区视为集中于某一地方而又比较持久的相互作用体系,把其视为许多个人、群体、机构之间相互交往、相互作用的网络。在衡量民族互嵌式社区居民对幸福感感知时,需要关注社区中所产生的社会关系,各种行政组织与制度是构成一个社区的基本要素,各要素间相互依存、相互作用、相互交织,组成一个社会体系的社区结构。

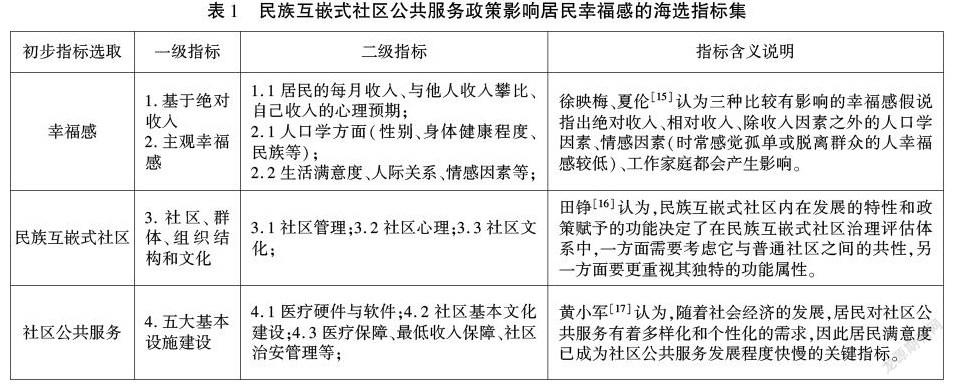

(二)海选指标集

研究指标体系的构建,首先要解决什么是指标体系。指标体系是指由一系列有相互关联和作用的指标建成,它能根据研究的对象和目的,综合反映出研究对象在特定方面的情况。影响民族互嵌式社区居民对公共服务幸福感的因素有很多,但都未形成系统的评价体系,因此,我们采用文献资料法和调查法,结合社区满意度理论、社区治理理论以及社区体系理论,利用CNKI、管理世界、经管之家、全国哲学社科网、科研管理、南开管理评论等平台和杂志查阅并整理了大量的相关期刊论文、学位论文等文章,咨询心理学领域及公共管理学领域的相关专家后,得到初步的指标(表1)。

(三)定性指标筛选

在构造完指标维度,建立好初级指标集后,本研究首先根据定性筛选的方法,按照指标的目的性、客观性和可接受性原则重新选择指标。首先,按照目的性删减掉不能直接表现居民对社区公共服务幸福感感知状况的选项;其次,根据客观性原则,改变指标体系中的模糊和极端选项,使指标体系更加清晰、客观和具体;最后,按照可接受性原则和可测量的原则,选取的都是居民能够对社区公共服务产生直接感知的指标,便于后续量表的测量分析。此外,本研究还充分总结和听取各学者、专家的经验和建议,通过访谈和试测等方式避免误删和漏选关键的指标,建立初步指标体系。

本研究的核心变量是社区总体满意度,主要指标是影响社区居民满意度的核心变量,也是本研究的核心研究对象。二级指标是确定研究对象的特定标准。三级指标是可测量的特定指标,其基于标准层被分解。在指标层中彼此可能存在多重共线性的因素,这里基本来自表1中被建立起来的可测题项,去除多重共线性的题项后获取的有实际解释意义的主要指标。二级指标则是通过三级指标概括出来的少数公共因子。

三、民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标检验

(一)研究思路

本研究在定性筛选完初步指标集后,采用定量分析的方法对大量文献进行搜集和梳理,开发了用于收集数据的问卷,并利用李克特五分法建立量表对调研地居民的幸福感进行测量。以此进行数据检验,在不断调整后确定了最终的指标体系。在数据检验中,本研究主要运用因子的信效度分析、因子分析、变量的相关分析以及回归分析等数据分析方法,从而验证居民幸福感与五个维度之间的相关性,证明本研究指标构建的依据性和适用性。

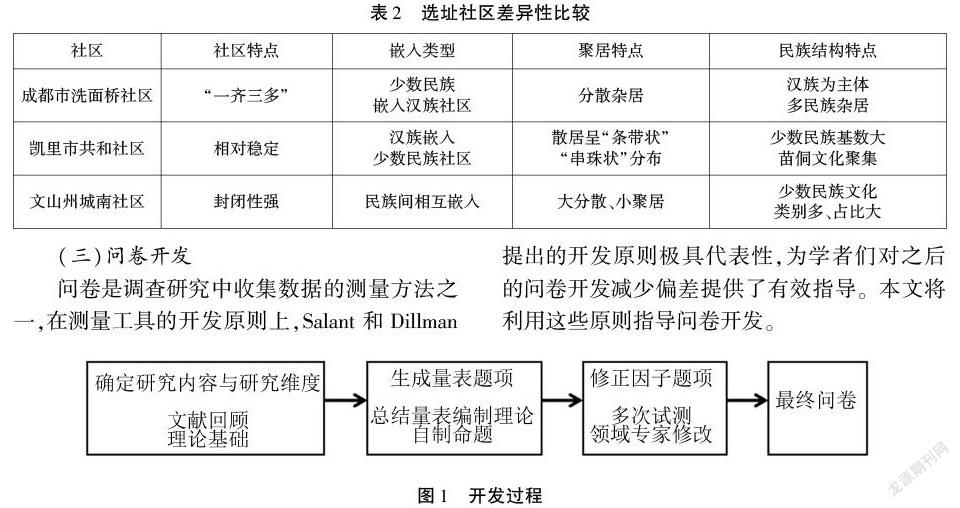

(二)地址选取

本研究在验证阶段进行了三次实地问卷调查和访谈,在结合社区特点、嵌入类型、聚居特点以及民族结构特点等因素后,选址在成都市武侯区浆洗街洗面桥社区、凯里市镇远县舞阳镇共和社区以及文山州麻栗坡县城南社区(表2)。

(三)问卷开发

问卷是调查研究中收集数据的测量方法之一,在测量工具的开发原则上,Salant和Dillman提出的开发原则极具代表性,为学者们对之后的问卷开发减少偏差提供了有效指导。本文将利用这些原则指导问卷开发。

(四)量表编制

在编制量表过程中,我们运用了李克特五分法,把少数民族互嵌式社区居民的满意度分为五点,从完全不符合到完全符合,让居民根据实际情况来填写,该量表构建的好处在于比较简单,被测者完成起来相对轻松也比较节省时间。通过对嵌入式社区公共服务的满意度调查,可以获得少数民族居民在社区生活中的幸福感体会。

(五)量表试测

1.对象选取

运用简单随机抽样在调研地选取了348位民族互嵌式社区居民对其幸福感进行测量,共发放348份问卷,其中有效问卷回收346份。

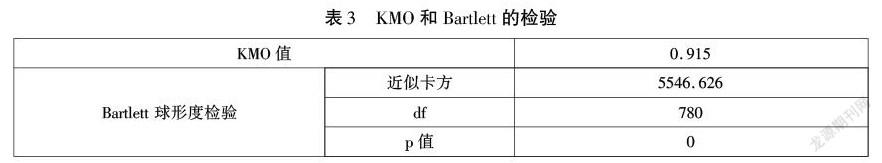

2.量表的信度与效度

信度是检测结果一致度、可靠度及稳定度的体现,一般用Cronbach的Alpha值检验。整个量表的Cronbachs α系数为0.932,表明此量表的内在一致性相对较高,据α系数评价表,属于理想层次。效度表明了检测结果的真实、准确程度,并与研究目标密切相关。研究结果必须与其目标具有一致性,而效度则体现了实现目标的程度。题项和因子之间的对应关系同研究心理预期基本一致,效度良好(表3)。

3.因子分析

在SPSS的统计分析中,对民族嵌入式社区居民公共服务满意度测量的测试数据进行了探索性因子分析,共346名被试,40道题,采用主成分分析方法,因子的提取以特征值大于1的方式确定,运用正交旋转法和最大方差法初步進行因子分析(表4)。所述KMO采样适用性是0.915,这非常适合进行因子分析。(Bartlett球形度值为4435.23,显著性是0.000,即p<0.05,相关矩阵不是一个单位矩阵),因此可以做因子分析。总共7个因素分别提取用于第一因子分析,方差贡献率58.178%,由于本测验的观测变量数目大于20个,方差贡献率高于40%,因此测验数据适合进行因子分析。

观测变量分析情况,V33的标准差为0.50,V29的标准差为0.63,表明被试反应趋同,标准差很小,可以考虑删除。V29、V32的取样适切数分别为0.361、0.431,小于0.5,则该因子不被考虑,首次分析时第六个因子只包含了V32、V39,从因子载荷矩阵的角度看V32、V39变量需要删除。综合以上信息,认为V29、V32、V33、V39变量需要删除。

删除V29、V32、V33、V39变量后,进行第二次因子分析,结果如下:KMO取样适切性变量数为0.913,第二次因子分析中,一共有6个因子被提取为最大,最大方差旋转后的因子(表4)。

從探索性因子分析的结果,因子1包括V4、V23、V25、V26、V27、V28、V31、V34、V35、V36、V37、V38、V40共13个变量,这些变量可以归纳为民族互嵌式社区融合度等情感方面,把此因子归类为社区融合度。因子2包括了V16、V17、V18、V19、V20、V21、V22、V30共有8个变量,可归纳为社区管理,命名因子2为社区治理。因子3包括总共6个变量V11、V12、V13、V14、V15、V24,这些变量可以归纳为民族互嵌式社区文化建设方面,此因子命名为文化建设。第4个因子替代了V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7共7个变量,这些变量可以归纳为社区医疗方面,此因子命名为社区医疗。第5个因子替代了V8、V9、V10共3个变量,这些变量可以归纳为社区义务教育方面,此因子命名为社区义务教育。

(六)正式量表的实证分析

通过上述分析以及研究需要,本文对量表中的因子项进行了部分增补、删减、替换,为了检验因子在民族互嵌式社区居民幸福感研究中的适用性,并利用量表数据的相关分析提炼出主要因子,在此基础上构建研究的最终指标体系。

1.对象选取

分别抽取了凯里市镇远县舞阳镇共和社区居民237名、成都市武侯区浆洗街洗面桥社区214名、文山州麻栗坡县城南社区275名,样本总量共726位民族互嵌式社区居民,对其幸福感进行测量。在被抽取的每个社区中充分考虑人口结构性差异,按民族及各年龄段采用SRS分别抽取调查对象。采用问卷调查法和访谈法分发调查问卷726份,有效问卷696份。入选标准:在该民族社区居住满一年以上,知情同意,愿意配合填写问卷的社区居民(表5)。

2.相关性分析

利用相关分析去研究居民幸福感和社区基础教育、社区医疗、社区文化、社区治理、社区融合度共5项之间的相关关系,使用Pearson相关系数去表示相关关系的强弱情况(表6)。具体分析可知:

居民幸福感与社区基础教育、社区医疗、社区文化、社区治理、社区融合度共5项之间全部均呈现出显著性(p<0.01),相关系数值分别是0.841、0.844、0.876、0.962、0.884,并且相关系数值均大于0.8,意味着居民幸福感与社区基础教育、社区医疗、社区文化、社区治理、社区融合度共5项之间有着非常紧密的正相关关系,即这五项维度对居民的幸福感皆有正面的积极作用。

3.回归分析

由相关分析的结果可以得出这五个维度均与居民幸福感存在高度的正相关关系,通过进一步对数据进行回归分析,以深入研究社区治理、社区医疗、社区文化、社区基础教育、社区融合度这五个维度对互嵌社区居民幸福感的影响关系(表7)。

针对模型的多重共线性进行检验发现,模型中有VIF值大于5,但是小于10,意味着可能存在着一定的共线性问题,于是本研究继续使用岭回归解决共线性问题(表8)。

将社区融合度、社区治理、社区文化、社区医疗、社区基础教育作为自变量,从Ridge回归(岭回归)分析(表8)可知,K值取为0.990,模型R平方值为0.920,意味着社区基础教育、社区医疗、社区文化、社区治理、社区融合度可以解释居民幸福感的0.920变化原因。对模型进行F检验时发现模型通过F检验(F=787.421,P<0.05),即说明社区基础教育、社区医疗、社区文化、社区治理、社区融合度中至少一项会对居民幸福感产生影响,以及模型公式为:居民幸福感=0.417+0.138*社区基础教育+0.115*社区医疗+0.140*社区文化+0.202*社区治理+0.204*社区融合度。

四、民族互嵌式社区居民公共服务幸福感评估指标体系的最终确定

通过对三个调研地案例数据的分析,一方面便于再次调整研究的因子项,另一方面也证明了构建此项评估指标体系的实用价值。此外,在接受专家建议后,增加了对各维度民族互嵌式社区特殊性的研究,增加和修改了相关题项,最终确定为43个题项。

故基于民族互嵌式社区居民公共服务的满意感测验,得到了影响对于社区公共服务建设影响居民幸福感的维度有:社区融合度、社区治理、社区文化、社会医疗、社区基础教育,以及居民基本信息的调查:年龄、性别、职业、民族、受教育程度等。

由此,也基于以上概述,社区居民满意度评价指标体系有6个一级指标、18个二级指标和43个具体标准(表9)。

五、研究结论

基于理论研究及实证研究,本文选取了三个不同类型的民族互嵌式社区,在差异化选址的基础上提出了民族互嵌式社区居民幸福感模型,构建了初级量表,利用试测获得的数据研究结果,调整并确立了民族互嵌式社区居民公共服务幸福感的指标体系,在实证研究过程中,结合三个民族互嵌式社区的差异性对民族互嵌式社区的内涵进行了进一步深化。

(一)提出基于幸福感的民族互嵌式社区公共服务指标体系

本文在梳理国内外大量文献的基础上,从幸福感的视角出发,提出了居民公共服务幸福感的理论模型,分析了在民族互嵌式社区中影响居民公共服务幸福感的构成因素,利用因子分析将其分为五个维度:社区融合度、社区治理、社区文化、社区医疗、社区基础教育。根据地理因素、历史因素、常驻少数民族比例以及社区间文化的融合程度选取了符合民族互嵌式社区特征的三个社区作为调研地,整理和分析调研结果后,基于提出的民族互嵌式社区居民幸福感的理论模型并结合实证研究的结果,构建了民族互嵌式社区居民公共服务幸福感的评估指标体系,将影响其居民公共服务幸福感的五个维度分为6个一级指标、18个二级指标和43个具体标准。

(二)建构居民公共服务幸福感与五个维度之间的影响关系

将社区融合度、社区治理、社区文化、社区医疗、社区基础教育作为自变量,居民公共服务幸福感作为因变量进行线性回归分析,得出以下结论:第一,社区治理、社区融合度、社区文化是居民的幸福感主要来源;第二,民族互嵌式社区是新型的社区形式,其社区融合度更值得关注。从分析情况来看,居民的归属感是检验互嵌式社区融合现状的主要因素;第三,社区文化建设同样显著地影响着居民的幸福感。调查结果在一定程度反映了社区居民们不仅关注社区的硬件设施的完善,也开始对社区良好文化氛围的营造有所期待,社区文艺活动以及法制宣传活动等的开展对于居民幸福感的提升有着重要意义。

此外,由于民族互嵌式社区之间存在着嵌入类型、民族人员构成等的差异,使得调研选取的三个民族互嵌式社区的居民公共服务幸福感与五个维度之间的影响程度也不同,具体表现在:第一,成都市武侯区浆洗街洗面桥社区民族流动人口多,多元文化相互碰撞,社区文化建设显著影响社区居民的幸福感;第二,凯里市共和社区教育主体相对较窄,呈现出扁平化的现状,社区教育对该社区居民公共服务的幸福感影响权重最大;第三,文山州城南社区民族类别多,文化多样性的体现更为明显,社区融合度对居民的幸福感影响较大。

(三)民族互嵌式社区的建设不单是依靠经济发展来提升居民幸福感,供需匹配也是非常重要的原则之一

在民族互嵌式社区建设过程中要强调社区文化与结构功能的全方面推动,通过社区活动,让居民参与到社区事务管理之中,培养居民的社区意识。这就要求社区在提供双语培训服务的同时,加强推广国家通用语言文字。同时要培养出一批既懂得少数民族风俗习惯、宗教信仰又熟知国家法律法规,并且具备一定社区管理能力的少数民族管理人才,使其成为民族互嵌式社区发展的推动力,贴合少数民族居民的真实需求,达到供需匹配的目标,有效提升居民对公共服务的满意度。

(四)民族互嵌式社区是在民族间经济、社会、文化等众多因素的互动下所形成的区分于传统混合式民族聚居模式的社区形式

本文尝试从管理学角度出发,结合心理学相关理论对民族互嵌式社区的内涵进一步界定,并在此基础上对民族互嵌式社区类别进行了区分。“民族互嵌式社区”不是局限在人口比例弹性中的相对概念,而是在民族间经济、社会、文化等众多因素的互动下所形成的,特属中国本土生长环境,区分于传统混合式民族聚居模式的社区形式。研究认为,民族互嵌式社区是由于自然历史进程或政府引导之下,以多民族为嵌入主体,在一定地域内建立文化、经济等相互包容、交流交融的社会利益共同体。经过实证分析,利用三个民族互嵌式社区的差异,得出至少三种民族互嵌式社区类型。第一类是以汉民族为主体,由部分少数民族嵌入的社区;第二类是以各类少数民族为主体,汉族嵌入,由两种或两种以上的文化聚集;第三类是少数民族文化类别多、占比大,相互嵌入。

六、研究展望

在联合国发布的《世界幸福国家报告》中,我们不难发现,中国的整体幸福感水平呈现下降的趋势,但本研究在通过指标体系去测量民族互嵌式社区居民幸福感的过程中发现,目前居民对民族互嵌式社区公共服务的满意度正处于上升状态,与国民整体幸福感变化趋势不同。其中的变化趋势,值得做深一步的探究,然而这样的展望都是在本研究基于民族互嵌式社区居民公共服务幸福感的指标体系研究之上的,所以本研究主要的目的是运用指标体系对民族互嵌式社区居民对公共服务的感知程度进行测量,以此来准确地评估当前民族互嵌式社区建设的成效,为政府增强居民幸福感、改进政策方针、对政策及时调整提供了有效的依据,以缓和现在人口流动背景下民族社会感与城市原生社会的割裂状态,保障居民权利,贴合并满足居民需求。

当前国内针对民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标体系的研究尚未成熟和完备,加之构建其幸福感评估指标是一个十分复杂的过程。一方面,幸福感是一个比较模糊的概念,具有很强的主观性,本研究在确定影响社区居民满意度的因素时,通过构建社区居民满意度量表来测量检验,虽基于一定的理论基础,但仍不能全面推断出变量间的因果关系和中介作用,因而在后续的民族互嵌式社区居民公共服务幸福感指标构建中,本研究将建立更多的假设,尽可能地找出社区居民幸福感的影響因素,使之更为全面;一方面,由于不同民族互嵌式社区各自的特征不同,公共服务改革的侧重点也要有所区别,不能一味借鉴,因而未来的指标体系要结合民族互嵌式社区的人口组成、嵌入类型、社区结构特点等特征进行分类,才能达到有效提升该民族互嵌式社区居民公共服务幸福感的目的;另一方面,在金登的多源流分析框架中体现出,政府政策的出台受到多方面因素的影响,更需要政策之窗的推动,在此过程中,需要政府不断进行对政策问题的探究和预测,对于民族互嵌式社区与居民幸福感的探究仍需持续关注。

参考文献:

[1]习近平在中央第六次西藏工作座谈会上强调依法治藏富民兴藏长期建藏加快西藏全面建成小康社会步伐[N].人民日报,2015-08-26(1).

[2]殷金朋,赵春玲,贾占标,倪志良.社会保障支出、地区差异与居民幸福感[J].经济评论,2016(03):108-121.

[3]赵东霞,张军涛.基于结构方程技术的城市社区居民满意度模型研究[J].人类工效学,2012,18(02):57-61.

[4]Scott A.Cloutier,Jenna R.Jambeck,Norman R.Scott.Application of the Sustainable Neighborhoods for Happiness Index (SNHI) to coastal cities in the United States[J].Ocean and Coastal Management,2014(96).

[5]王希恩.民族的融合、交融及互嵌[J].学术界,2016(04):33-44.

[6]张会龙.论各民族相互嵌入式社区建设:基本概念、国际经验与建设构想[J].西南民族大学学报(人文社科版),2015(1):44-48.

[7]李俊清,卢小平.各民族互嵌式社会结构建设中的公共治理[J].中国行政管理,2016(12):29-35.

[8]郝亚明.民族互嵌式社会结构:现实背景、理论内涵及实践路径分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2015,36(03):22-28.

[9]Campion J,Nurse J.A dynamic model for wellbeing[J].Australasian Psychiatry,2007,15(s1):S24-S28.

[10]Ryff C D.Psychological well-being in Adult life[J].Curent Directions in Psychological Science,1995,4(4):99-104.

[11]Kiefer R A.An integrative review of the concept of well-being[J].Holistic Nursing Practice,2008,22(5):244-252.

[12]Disabato D J,Godman F R,Kashdan T B,et al.Different types of well-being?A cross-cultural examination of hedonic and eudaimonic well-being[J].Psychological Asesment,2016,28(5):471-482.

[13]Francisco Benita,Garvit Bansal,Bige Tuner.Public spaces and happiness:Evidence from a large-scale field experiment[J].Health and Place,2019(56):9-18.

[14]Campbell A,Converse P E,Rodgers W L.Reviewed work:The The Quality of American Life:Perceptions,Evaluations,and Satisfactions[J].Contenmporary Sociology,1977(6):489-490.

[15]徐映梅,夏倫.中国居民主观幸福感影响因素分析——一个综合分析框架[J].中财经政法大学学报,2014(02):12-19.

[16]田铮.民族互嵌型社区治理评估的实践反思[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2020,38(05):27-33.

[17]黄小军.社区文化建设中居民幸福感影响因素实证研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2014(10):170-175.

收稿日期:2021-10-24责任编辑:许瑶丽

- 民族学刊的其它文章

- Research on the Construction of a Public Services Happiness Index for Residents in a Multi睧thnic Embedded Community

- Why is a Mountain Efficacious:Mount Jizu, Yunnan, as a Model of Civilization Symbiosis

- A Study of a Diversified Action Plan on the“Learning Standard Chinese for Pre-Primary School Education”

- Regional Cultural Networks and Rural Social Governance: Based on An Investigation in Xijiang Miao Village of Qiandongnan

- 边境地区铸牢中华民族共同体意识研究

- A Study on the “Landscaping” of Ethnic Diet Cultural Resources in the Field of Tourism: A Case Study of the Hundred-Family Feast of the Dong in Chengyang Eight Villages