我国城市人与自然耦合系统的协调度

刘晏冰,韩宝龙,刘晶茹,欧阳志云,*

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 中国科学院大学,北京 100049

2019年5月21日《Nature》发布国际地层委员会第四纪地层分会下属的“人类世工作小组”的消息,认为地球已进入一个全新的地质年代——人类世[1]。这表明人类对地球的影响之深刻已经足够载入地球的历史。为了认识人与自然的耦合关系,人们将在一定空间范围内的人类与自然环境组成的相互作用的功能整体称为人与自然耦合系统(Coupled Human and Natural Systems, CHANS)[2],随着人与自然耦合关系的日益增强,越来越多的生态学家逐渐关注到复合生态系统这一跨学科领域,人与自然的互动关系也就成为了现代生态学的研究热点。

人与自然耦合关系分为正向耦合和负向耦合,正向耦合标志着人与自然和谐共生、协调发展,而负向耦合意味着人类与自然环境相互制约,即人类以牺牲自然环境来获得发展,反过来自然环境退化制约人类的进一步发展,形成生态环境危机。认识人类活动与自然环境的协调程度是揭示人与自然耦合关系的重要课题,并得到越来越多的关注。早期对协调度的研究以定性研究为主[3- 5],之后逐渐发展为综合定量评估:如基于经济-社会-自然复合生态系统分析两两之间协调关系[6-7],从协调人地关系角度探讨人类活动与地理环境之间的相互影响[8- 9],运用理论模型定量研究协调能力[10-11],对生态环境与GDP的关系开展协调评估[12-14],以生态承载力评判城市化协调度[15-16]等方式反映协调程度。

上述研究基于经济发展、土地利用、生态环境承载力等角度在全国、区域、省域、市域等不同尺度对城市发展协调度进行了评估,为揭示我国城市发展中经济构件、自然地理基础与人口数量规模的关系以及生态环境在城市化进程中的变化规律提供了理论依据,但因侧重点不同,指标体系、分析技术难易均有显著差别,且纳入了过多经济系统和自然生态系统的考量,而忽略了“人及人工产物”的重要影响。CHANS认为人类对自然的影响是CHANS的象征之一[17],且人类对自然的影响具有空间[18]、时间[19]、自组织[20]的复杂性。城市是最为典型的以“人”为主导的生态系统[21],城市生态系统是人类对自然环境的适应、改造所建设的人工生态系统[22-23]。因此,对城市协调度的评估,应从人与自然耦合的角度,关注人类活动对自然环境的影响程度。

由于城市人与自然耦合的协调度取决于人类从自然界获得利益的同时,人类活动对自然的改造及影响是否与生态环境承载力相匹配,是否导致生态环境退化与破坏。因此,本文以城市生态系统为对象,通过分析比较全国146个城市资源利用、资源供给能力、土地开发强度、污染物排放强度、碳排放强度等方面,评估不同城市人与自然耦合的协调度,并从城市规模、经济发展水平、生态地理区等方面分析城市人与自然耦合协调度的差异,以期为减少城市建设与发展对自然环境的影响,提高人与自然和谐共处能力提供参考。

1 方法

1.1 指标选取

城市发展依托于自然资源开发利用以及对自然环境的改造,城市生态系统的演化方式及方向由人类行为活动决定,是对生态环境影响最剧烈的人类活动类型。城市化不应以牺牲自然环境为代价,而是在发展的同时尽可能地降低对生态环境的胁迫,使自然格局最大化地得到保留。因此,本文定义城市人与自然耦合协调度为城市发展对自然环境的影响程度,影响越低则协调度越高。这里的城市应为人口集聚区,而不是简单的城市行政区。为了兼顾统计数据的可获得性,本文采用市辖区代表城市人口集聚区。

城市发展对自然环境的影响主要包括资源消耗和污染排放。本研究指标选取既要体现自然系统对人类发展的支撑作用,同时也应反映人类系统对自然的反馈,且要普遍适用于我国不同自然地理区、不同发展方向的各个城市。其中资源消耗主要关注水资源消耗和土地资源消耗,二者是人类生存与发展的主要自然资源基础,决定了人口增长的极限和城市扩张的阈值;污染排放主要关注污水排放和二氧化碳排放,二者是人类经济社会活动的主要代谢产物,且对自然生态环境影响显著。为了消除城市占地禀赋上的差异影响,土地资源和污染排放指标采用单位面积量(即资源利用强度和污染排放强度),最终有CHANS协调度评价指标:水资源开发强度(Water resource intensity,WI)、土地开发强度(Land development intensity,LI)、水资源供给能力(Water supply capacity,WS)、环境污染物排放强度(Effluent intensity, EI)、碳排放强度(Carbon emission intensity,CI)。水资源开发强度和土地资源开发强度反映了人类对自然惠益的索取程度,水资源供给能力反映自然对城市发展的支持能力,污染物排放强度和碳排放强度则量化了自然系统对人类活动的承受现状。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

式中,WIi为第i个样本城市水资源开发利用程度,Si为第i个样本城市供水总量(亿m3),Wi为第i个样本城市水资源总量(亿m3),LIi为第i个样本城市土地开发强度,Li为第i个样本城市建设用地面积(km2),Ai为第i个样本城市面积(km2),WSi为第i个样本城市水资源供给能力(%),Ti为第i个样本城市供水水源中的调水总量(亿m3),EIi为第i个样本城市环境污染物排放强度(万m3/km2),Di为第i个样本城市污水排放总量(万m3),CIi为第i个样本城市碳排放强度(百万t/km2),Ci为第i个样本城市碳排放总量(百万t)。所有指标都进行了正向化处理,即得分越高越好。

进一步,为了消除指标间的数量规模差异,并降维计算出综合协调度指标,对上述五个分项指标进行0—1标准化运算,其中水资源供给能力为正向指标,使用公式(6)计算,其余指标均为负向指标,使用公式(7)进行标准化。

(6)

(7)

由于标准化后的各项指标值为无量纲量,因此,采用几何平均数的方法进行降维,H为人与自然耦合协调度指数。

(8)

(9)

1.2 数据来源

根据数据的可获得性,本文选取中国146个地级城市作为研究对象。并根据《关于调整城市规模划分标准的通知》按照人口规模进行分类,超大城市(人口>1000万)6个,特大城市(500—1000万)8个,大城市(100—500万)83个,中小城市(人口<100万)49个;同时,将样本城市按照经济规模分为4类,其中,Ⅰ类城市(GDP>10000亿元)7个,Ⅱ类城市(5000—10000亿元)9个,Ⅲ类城市(500—5000亿元)93个、Ⅳ类城市(GDP<500亿元)37个。为了研究协调度与社会发展水平的关系,利用聚类分析,将城市按照人均GDP分为3类:A类城市(人均GDP>12万元)17个、B类城市(5.9万元—12万元)79个、C类城市(人均GDP<5.9万元)50个。最后,考虑自然环境禀赋的差异,根据自然地理区分为6类城市,其中,东北地区16个、华北地区13个、华南地区39个、华东地区55个、西南地区9个、西北地区14个样本城市。

水资源开发强度和水资源供给能力分析主要依托市辖区供水总量数据,供水总量以及调水量来自2016年各城市水资源公报;土地开发强度分析主要依托市辖区建设用地面积以及城市总面积数据,污水排放强度分析主要依托市辖区污水排放总量数据,来自2017年各城市统计年鉴;碳排放强度分析主要依托碳排放数据,碳排放数据是自上而下地对中国主要城市17种化石燃料与46个社会经济部门的二氧化碳排放量进行计算得出[24-27]。由于碳排放数据没有办法细分至市辖区,所以采用全市数据。

2 结果

2.1 城市协调度总体特征

2016年我国主要城市的人与自然耦合协调度指数平均值为87.90。伊春市协调度最高,银川市最低,二者相差84.44,说明我国城市间协调度差异明显。伊春不仅协调度最好,同时有4项指标位于前五,分别是水资源开发强度、水资源供给能力、环境污染物排放强度和碳排放强度,吐鲁番也有4项分指标位于前五,但由于水资源开发强度仅在第135位,所以其协调度指数并不高,排在第42位。五项分指标中,水资源开发强度得分具有明显断层,银川、乌海以及克拉玛依水资源开发强度得分与其余城市差距显著:乌海市水资源开发强度得分仅4.36,是除银川外水资源开发强度最大的城市,尽管其余四项分指标得分较好,但其协调度指数低,排在倒数第7位。而银川与克拉玛依不仅水资源开发量远超当地水资源保有量,且由于二者本地水源供给能力较低,均需要依靠境外调水维持城市日常供水,因此二者水资源供给能力得分也不高,银川市本地水源仅占供水量的13.25%,尽管其余三项分指标得分较好,但其协调度指数低,分别排在倒数第4、5位,说明只有当各指标都得分较高时,城市才能有较好的协调度。

2.2 按照城市人口规模进行分级比较

不同人口规模城市之间的协调度排序如下(表1):中小城市(89.11)>大城市(88.10)>特大城市(87.26)>超大城市(76.12),土地开发强度、环境污染物排放强度随着城市人口规模增加而上升,碳排放强度随着城市人口规模增加而降低,此外,水资源开发强度与水资源供给能力与城市人口呈“纺锤形”变化,特大城市与超大城市在水资源开发强度与水资源供给能力两项指标得分中分别位于首末位;同时,进行秩相关分析,人口规模与协调度(r=-0.246,P=0.003)具有负相关关系。

表1 不同人口规模城市协调度指数

2.3 按照城市经济规模和社会发展水平进行分级比较

将各城市按经济规模和人均GDP分为不同经济规模和社会发展水平:以经济规模分析,协调度指数表现为Ⅳ类城市(94.02)>Ⅲ类城市(86.83)>Ⅱ类城市(81.56)>Ⅰ类城市(78.07)的规律。同时,秩相关分析显示,GDP总量与协调度(r=-0.489,P=0.000)负相关。

以人均GDP分析,协调度指数表现为:C类城市(93.82)>B类城市(86.78)>A类城市(75.73)。同时,秩相关分析显示人均GDP与协调度(r=-0.597,P=0.000)呈现负相关。

2.4 按照城市所属生态地理区进行分级比较

从六大生态地理区来看,城市协调度指数呈现西南(92.81)>东北(90.20)>华东(89.60)>华南(86.52)>华北(84.77)>西北(82.25)的趋势(表2)。东北无明显短板,且有三项分指标位于首位,华北碳排放问题尤为严重,对水资源供给压力也过大,华南各分指标均较低,得分最高项水资源开发强度和水资源供给能力也仅在全国第四位,华东各指标两极分化,水资源开发较好,西南水资源供给能力与碳排放为全国最优,环境污染问题相对较重,水资源是西北地区协调度主要限制因素,水资源开发强度与供给能力得分均为全国最低。

表2 不同生态地理区协调度指数

3 结论与讨论

本文以我国146个城市为案例,从资源消耗、资源供给、污染排放角度研究了它们在2016年的人与自然耦合协调度水平,并按照人口规模、经济规模、发展水平、生态地理区等角度开展分级对比分析。研究发现:(1)按照城市人口规模进行分级比较,协调度:中小城市(89.11)>大城市(88.10)>特大城市(87.26)>超大城市(76.12);(2)按照城市经济规模和社会发展水平进行分级比较,协调度排序为:Ⅳ类城市(94.02)>Ⅲ类城市(86.83)>Ⅱ类城市(81.56)>Ⅰ类城市(78.07),C类城市(93.82)>B类城市(86.78)>A类城市(75.73);(3)按照城市所属生态地理区进行分级比较,协调度依次为:西南(92.81)>东北(90.20)>华东(89.60)>华南(86.52)>华北(84.77)>西北(82.25)。

研究发现我国城市人与自然耦合协调度具有如下特征:

3.1 我国城市发展总体仍处于高需求高排放的发展阶段

无论从人口规模(2.2)、经济规模(2.3)、还是社会发展水平(2.3,人均GDP)的实证分析结果来看,城市发展与协调度指数总体呈显著的秩负相关关系,尤其是水资源开发强度、水资源供给能力、环境污染物排放强度、土地开发强度与城市发展显著正相关。以人口规模为例,人口最多的超大城市(常住人口大于1000万)协调度指数仅为76.12,相较中小城市(常住人口小于100万,89.11得分)低15%,差距明显。这也与许多学者的研究结论一致,Makoto yokohari以亚洲大规模城市为案例开展研究,认为亚洲大城市如果不进行规模控制,将面临更大的生态环境压力[28]。陈凤桂等[29]、吕志强等[30]认为:当前我国的城市化进程,土地城市化快于人口城市化和社会城市化,也说明土地资源消耗是推动城市发展的主要因素。此外,从生态地理区(表2)来看,华东、华南这些发展较好地区的土地开发强度和污染物排放强度以及对水资源的供给需求显著高于其他地区,同样表明,城市发展与协调度呈现负相关,这表明我国城市发展仍是以牺牲生态环境为代价。

3.2 生态环境承载力是影响城市人与自然耦合协调度的重要因素

根据协调度指数的指标体系结构,水资源禀赋不仅影响水资源开发强度和水资源供给能力,还通过能源结构对碳排放强度产生影响。在生态地理区与协调度相关性的分析中发现,水资源禀赋匮乏的西北和华北地区其水资源开发强度大,且众多城市需要通过跨流域调水维持日常稳定供水,水资源开发强度与供给能力得分低;同样,由于水资源禀赋匮乏,使华北地区的水电供给较少,最终导致碳排放强度显著高于华南、华东等城市发展更好和水资源更为丰沛的地区。

从生态地理区的协调度分析中可以发现,华东和华南地区作为我国的主要制造业地区其污染排放强度最高,对协调度指数的抑制作用最为明显;同时,在经济规模分级的协调度分析中也发现,以制造业为主的经济规模最大城市(Ⅰ型城市)污染物排放强度最大。可见生态环境承载力对城市人与自然耦合协调度高低产生重要影响,这也是造成我国不同人口规模、经济规模、社会发展水平城市间协调度差异的原因之一。

3.3 提高能源利用效率,降低碳排放强度在改善城市人与自然耦合协调度中发挥作用

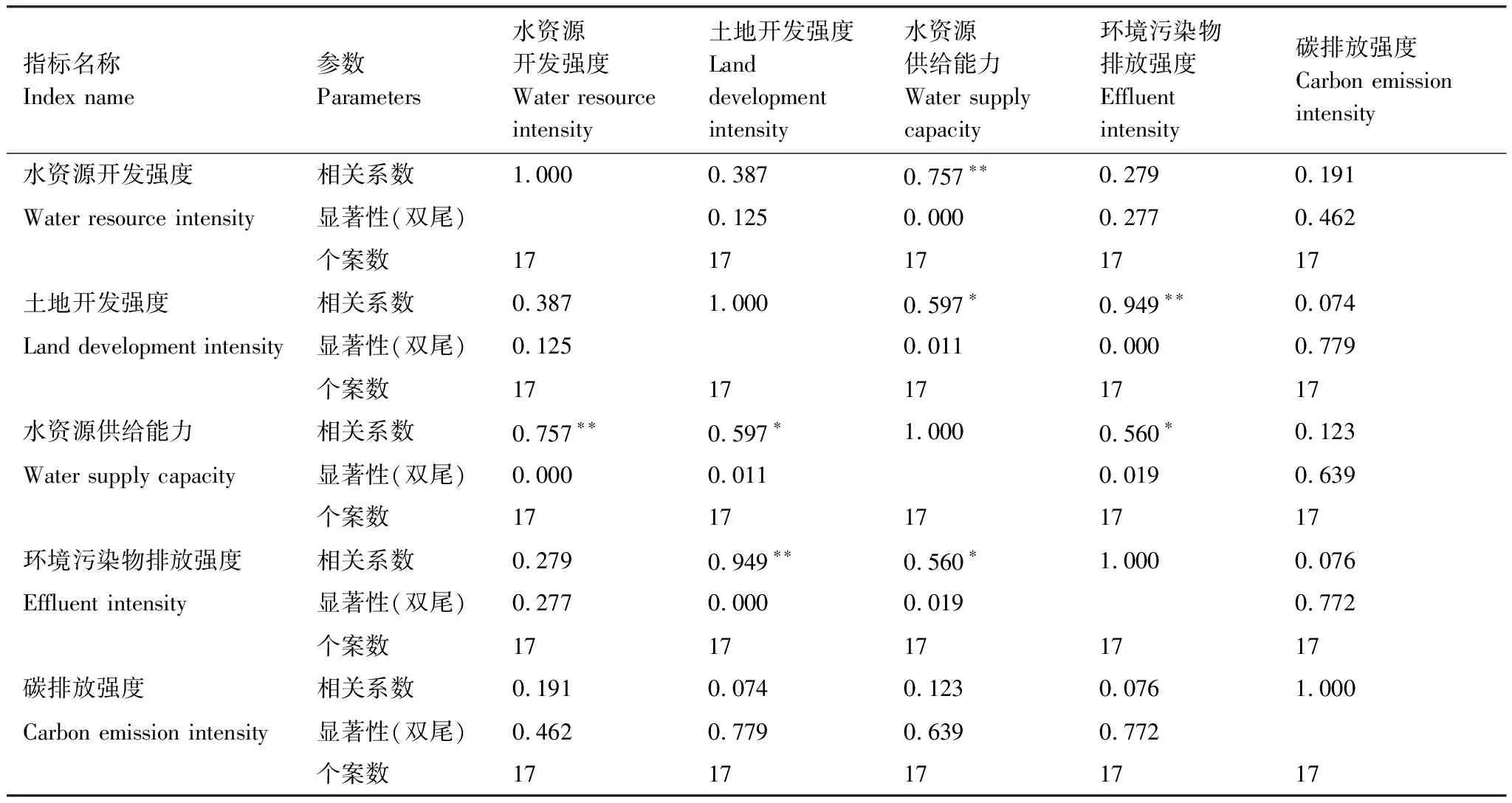

一方面,前述研究认为两项开发强度、资源供给能力及环境污染物排放强度与城市发展水平正相关;另一方面,通过对所有协调度分项指标进行相关分析,发现碳排放强度与其他指标之间互不相关(表3);同时,在经济规模和发展水平分级协调度分析中,碳排放强度与GDP总量(r=-0.305,P=0.000)、人均GDP(r=-0.449,P=0.000)均呈现负相关。因此,认为我国碳排放强度与城市发展出现脱钩特征,即城市发展不再以化石能源消耗为驱动力。在此情境下,城市碳减排工作将成为城市发展过程中,最先和最易进行协调度提高的切入点。以深圳为例,2018年深圳常住人口增长3.8%,经济增长7.6%,人均GDP增长3.8%,但是单位能源消耗下降4.2%。

表3 各分指标秩相关分析结果

3.4 改善我国城市人与自然耦合协调度的政策建议

当前我国城市发展总体仍处于高需求高排放的发展阶段,人口规模、经济规模、土地供给规模都是推动城市人与自然耦合协调度降低的主要原因。因此,城市需要进行人口规模控制,并将产业向低占地、低资源消耗的产业转型,如发展研发、设计、金融等生产型服务业。首先,通过向知识型经济转型降低城市人口规模,达到压缩生活型服务业供给的目的,实现劳动力需求在根本上的疏解;其次,通过传统制造业向高端制造业的转型可以使“工业上楼”,进一步提高土地利用效率;此外,在城市发展过程中应当对生态空间实施管控,通过维持生态空间底线管理,提升土地高效利用的积极性,缓解土地开发协调度下降的趋势。

水资源禀赋不足和产业空间布局等与资源环境承载力布局错配也是导致协调度偏低的主要原因。一方面,应当在水资源禀赋不足的地方加大对节水技术的政策支持力度,如增加对节水器具的补贴,在发达地区探索海水淡化利用等;另一方面,有必要根据资源环境承载能力情况进行产业准入控制,逐步清退超承载力的产业。

能源结构差异是引起城市间碳排放协调度差异的重要原因。通过增加清洁能源供给,达到减轻对化石能源依赖,适度开发水电资源,大力发展太阳能、风能产业,做好清洁能源上网并网的利益分配机制和政策引导设计,能够有效的提升清洁能源供给积极性。同时,要防范碳排放的产业链转移问题,虽然城市电动汽车快速增加,但如果依靠远距离的火力发电上网转移供电,其本质上还是增加碳排放。