基于网络药理学及分子对接探讨桦褐孔菌三萜类成分抗胃癌作用机制

程欢欢,宋 辉,刘博男,汲晨锋,孙向明,李文兰*,曲中原*

1哈尔滨商业大学药学院;2哈尔滨商业大学药物工程技术研究中心,哈尔滨 150076

胃癌是全球常见的恶性肿瘤,预后相对较差,严重威胁人类生命健康。超过70%的胃癌新发病例发生在发展中国家,约50%的病例发生在亚洲东部,主要集中在中国,胃癌的发病率和病死率均居中国恶性肿瘤的第2位,且发病率尚未见下降趋势,是危害中国居民健康的主要疾病[1,2]。

桦褐孔菌(Inonotusobliquus,IO)为多孔菌科的药用真菌,其资源主要分布于我国东部地区,以吉林、黑龙江为主。经临床药理研究证实,桦褐孔菌具有广泛的药理作用,包括:降血糖、降血脂、抗肿瘤、抗病毒、护肝作用等。16世纪时,桦褐孔菌在我国东北民间就属于药食两用的佳品[3]。研究发现,晚期胃癌患者服用桦褐孔菌后,饭量增加、情绪提升、还可以降低病人的疼痛感[4]。研究表明,羊毛甾烷型四环三萜类化合物是桦褐孔菌的主要活性成分,质量分数占比约1.5%,主要包括桦褐孔菌醇、羊毛甾醇、栓菌酸等[5]。因其具有显著的抗肿瘤作用,桦褐孔菌三萜类化合物(triterpenoids ofInonotusobliquus,IOT)可以有效的抑制肿瘤细胞增殖。本课题组前期对桦褐孔菌三萜类成分提取纯化工艺及体外抗肿瘤作用进行研究,结果表明,三萜浓度为20、50、100 μg/mL的桦褐孔菌分别作用于人胃癌细胞株24和48 h,细胞生长抑制率分别为27.80%、39.20%、58.41%以及42.50%、52.70%、66.14%,纯化后的桦褐孔菌三萜具有显著抑制人胃癌细胞株生长作用(P<0.05)[6],但桦褐孔菌三萜抗胃癌的作用靶点及机制尚未明确。

网络药理学是基于多学科理论从多角度对药物干预疾病作用靶点及机制进行分析的新方法。本研究采用网络药理学的方法,筛选桦褐孔菌三萜类活性化合物作用于胃癌的潜在靶点,发掘其分子机制,构建其抗胃癌多靶点、多通路的药理网络,并进行分子对接验证,为进一步研究桦褐孔菌三萜类成分抗胃癌的作用机制及药物开发提供科学依据[7]。

1 资料与方法

1.1 候选成分的获取与活性成分的筛选

根据查阅文献报道对桦褐孔菌总三萜类成分进行搜集,列为候选化合物。基于TCMSP数据库筛选桦褐孔菌总三萜的活性成分,设置阈值:口服利用度(oral bioavailability,OB)≥30%、类药性(drug-like,DL)≥0.18;利用ChemDraw软件画出候选成分的结构式,将其“Sdf”格式文件上传至SwissADME平台进行预测。首先,肠胃吸收为“High”,说明化合物具有较好的口服利用度。其次,类药五原则(Lipinski、Ghose、Veber、Egan、Muegge)中有大于或等于2个结果为“Yes”。同时满足以上两个条件的化合物可以纳入活性化合物范围中。查阅文献补充与抗胃癌相关的活性显著的化合物,最终汇总确定桦褐孔菌三萜类化合物发挥抗胃癌的活性成分。

1.2 活性成分作用靶标及胃癌靶标的获取

在TCMSP、ETCM数据库中检索获取桦褐孔菌三萜类活性成分相关靶点信息,再将活性化合物的“Sdf”格式文件导入SwissTargetPrediction数据库、STITCH数据库、PharmMapper数据库中,设置属性为“Homo sapiens”,利用UniProt数据库将靶基因名称校正为官方名称,得到桦褐孔菌三萜类活性成分的预测靶点。去重,整合得到桦褐孔菌三萜类活性成分靶点信息库。利用GeneCards、DisGeNET、OMIM数据库,检索关键词Gastric cancer,筛选、下载与胃癌相关的靶标,去掉重复的靶标。疾病靶点与活性成分靶点进行比对,筛选出桦褐孔菌三萜活性成分与胃癌的共同靶标。

1.3 “活性成分-靶标”网络构建与分析

基于Cytoscape 3.7.1软件,将“1.1”项得到的桦褐孔菌三萜的活性成分、“1.2”项收集的活性成分抗胃癌的靶标导入,构建“活性成分-靶标”关系网络,在网络图中,“节点(node)”代表化合物和靶点,“边(edge)”代表2个节点之间的相互作用。

1.4 蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)网络构建

基于STRING数据库,将“1.2”项桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌靶标导入,说明蛋白质之间的相互作用关系。设置“Homo Sapiens”物种,隐藏游离靶标,设定蛋白相互作用分值为0.4,下载为TSV格式,导入Cytoscape 3.7.1,获取相应的蛋白质-蛋白质相互作用关系。

1.5 GO富集分析和KEGG通路富集分析

将桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌靶标导入DAVID 6.8数据库,最终获得作用靶标的GO富集分析及KEGG通路富集分析,获取与胃癌疾病相关的生物过程及通路,利用微生信平台对通路进行可视化分析。

1.6 成分-靶点分子对接

基于Chem3D 18.0软件,将“1.1”项下筛选的主要活性成分“Sdf”格式导入进行优化,利用Open Babel为分子结构加氢原子,选择MMFF94力场加电荷、能量最小化,用AutoDcok Tools将化合物转化为PDBQT格式文件;从PDB网站下载需要对接的筛选的主要蛋白晶体结构,其中靶点蛋白的选择遵循以下原则:①人源蛋白;②选择分辨率高的;③优先选择具有原始配体的。利用AutoDock Tools处理靶蛋白和小分子配体,导出PDBQT格式文件;采用Vina依次将活性成分与靶蛋白进行对接打分,并做热图分析。活性成分与靶蛋白的对接模式,利用PyMol软件进行分析作图。以上所用网址详见表1。

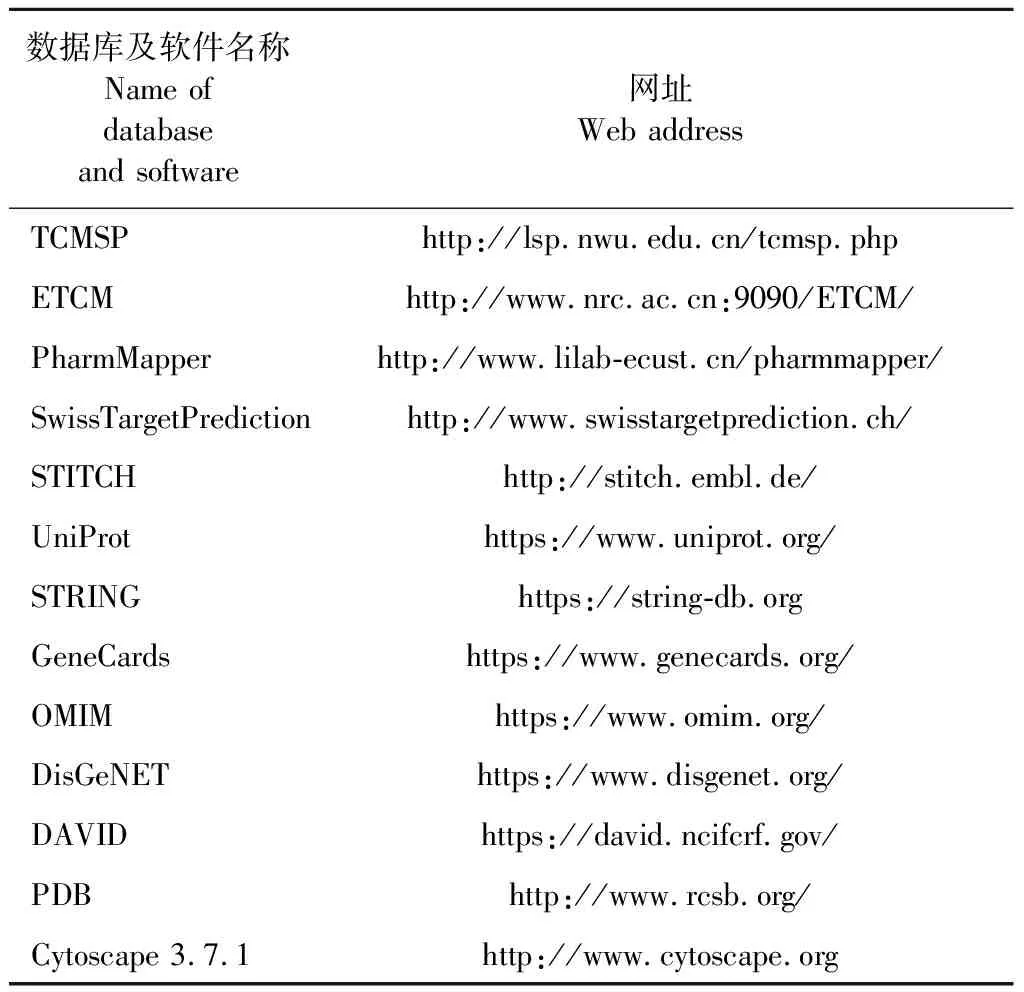

表1 数据库及分析平台Table 1 Database and Analysis Platform

2 结果

2.1 桦褐孔菌三萜类活性成分分析

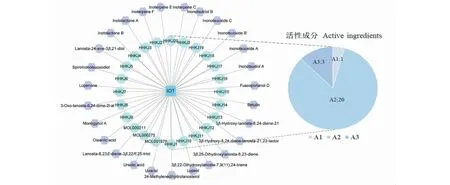

通过查阅文献收集得到桦褐孔菌总三萜类成分共51个[8,9],经筛选其中活性成分共24个(见图1)。检索TCMSP得到3个活性成分:栓菌酸(trametenolic acid)、白桦脂酸(betulinic acid)、羊毛甾醇(lanosterol);通过SwissADME平台筛选,得到符合条件的活性成分有20个:桦褐孔菌萜A(inoterpene A)、桦褐孔菌萜B(inoterpene B)等;此外通过查阅文献补充得到与治疗胃癌高度相关的化合物1个:桦褐孔菌醇(inotodiol)[10],桦褐孔菌三萜类活性成分基本信息见表2。

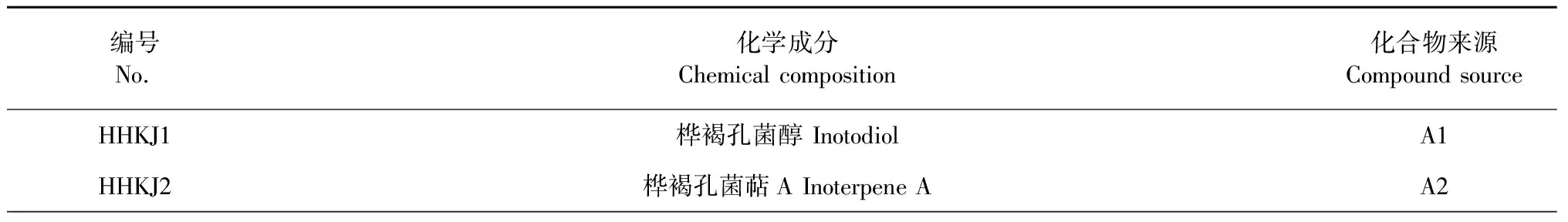

表2 桦褐孔菌三萜类活性化合物信息Table 2 Information of triterpenoid active compounds of IO

续表2(Continued Tab.2)

图1 桦褐孔菌三萜类成分Fig.1 Components of IOT注:蓝色:桦褐孔菌三萜类活性成分,紫色:桦褐孔菌三萜类非活性成分。A1:文献补充的活性成分;A2:SwissADME平台预测的活性成 分;A3:TCMSP数据库筛选的活性成分。Note:Blue:Triterpenoid active components of IO;Purple:Triterpenoid inactive components of IO.A1: Active ingredients supplemented by literature;A2:Active ingredients predicted by SwissADME platform;A3:Active ingredients screened by TCMSP database.

2.2 潜在靶标预测

在TCMSP、ETCM数据库中检索桦褐孔菌三萜类活性成分的潜在靶标,再通过SwissTargetPrediction数据库(P>0.9)、PharmMapper数据库(P>0.9)、STITCH数据库,依次对活性化合物进行目标靶点的预测,获取靶点共128个。GeneCards、OMIM、DisGeNET数据库中获得与胃癌相关靶标共3 020个。将活性成分对应的潜在靶标与胃癌相关靶标进行比较,筛选出桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌的57个潜在作用靶标。淡黄色为活性成分作用靶标,绿色为疾病作用靶标,重叠部分为活性成分作用于疾病的相关靶标(见图2)。

图2 药物-疾病靶标Venn分析图Fig.2 Venn analysis diagram of drug-disease targets

2.3 “活性成分-靶标”网络构建

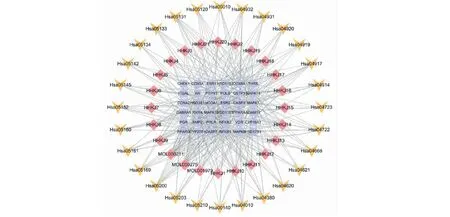

将桦褐孔菌三萜类活性成分和靶标等信息输入Cytoscape 3.7.1软件中,构建桦褐孔菌“三萜类活性成分-靶标”网络图,由图3可看出,黄色代表桦褐孔菌三萜类成分潜在靶标,绿色代表桦褐孔菌三萜类活性成分。活性成分节点24个,靶点蛋白靶标节点128个,节点间相互作用关系的边689条。

图3 活性成分-靶标网络图Fig.3 Active ingredient-target network diagram

2.4 靶标间相互作用网络的构建

由图4可知,圆形节点代表靶标,节点大小表示靶标间相互作用程度。蓝色、黄色、橙色节点分别表示靶标间相互作用程度高、中、低。有1个与其他蛋白无相互作用关系,经过筛选得到靶标间相互作用网络共有节点56个,边266条。桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌可能与ALB、CASP3、MAPK1、ESR1、MAPK8等靶标密切相关。

图4 桦褐孔菌三萜抗胃癌作用潜在靶标间相互作用网络图Fig.4 Network diagram of interaction between potential targets of triterpenes of IO against gastric cancer

2.5 桦褐孔菌抗胃癌靶标的GO功能分析及KEGG通路富集分析

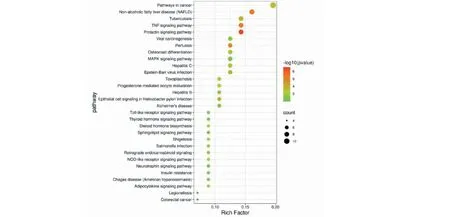

将药物-疾病交集靶标导入DAVID数据库后,得到GO功能分析表明:56个药物-疾病交集靶标影响了41个生物学过程、39个分子功能、11个细胞组成(P<0.05)。分别选取三者中最为显著的10个过程绘制GO功能分析图(见图5)。桦褐孔菌三萜类活性成分通过改变DNA结合转录激活因子活性、RNA聚合酶II特异性、氧化还原过程、信号转导等方式发挥药效;KEGG分析富集得到41条通路(P<0.05),选取前30条通路进行可视化,如图6所示。根据富集分析研究得出:TNF信号通路、癌症信号通路、MAPK信号通路、Toll样信号通路与桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌的作用机制密切相关。前30条信号通路的活性成分-靶点-通路图见图7。

图5 GO功能分析Fig.5 GO function analysis

图6 KEGG富集分析图(前30条)Fig.6 KEGG enrichment analysis chart (Top 30)

图7 活性成分-靶点-通路相互作用网络图Fig.7 Network diagram of active ingredient-target-pathway interaction注:黄色:通路;粉色:活性成分;紫色:潜在靶点。Note:Yellow:Pathway;Pink:Active ingredients;Purple:Potential targets.

2.6 活性成分与核心靶点的分子对接

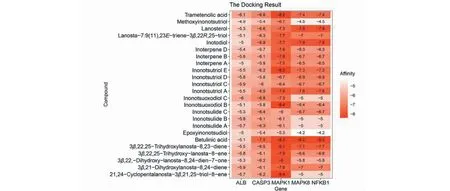

24个活性成分与5个核心靶点蛋白依次分子对接,小分子与蛋白质结合作用的强弱用结合能评价。若值小于0,说明二者能自发结合,结合能越低,代表越易结合。经PyRx对接,得到的数据经过热图分析(见图8)。据图8对接结果显示,MAPK1、MAPK8、NFKB1、CASP3与化合物白桦脂酸的结合能均小于-7.0 kJ/mol,ALB与化合物栓菌酸的结合能为-6.1 kJ/mol,具有强烈的结合活性。核心靶点蛋白质选择结合能最优的化合物分析结合模式,具体对接过程见图9。以上对接结果充分说明桦褐孔菌三萜类活性成分与胃癌中关键核心靶点有着良好的结合作用。

图8 分子对接分数的热图分析Fig.8 Thermogram analysis of molecular docking fraction

3 讨论

胃癌是发病率居第二位的恶性肿瘤,已成为需要迫切解决的公共卫生问题。目前更多的人开始关注天然食品和保健药物,桦褐孔菌被赞誉为“西伯利亚灵芝”,因它能抑制癌细胞的转移、降低癌症复发的可能性、提升癌症患者的耐受性、减少放疗化疗带来的不适感[11],倍受研究者青睐。本研究基于网络药理学与分子对接的理论基础,借助有关数据库及绘图软件等工具对桦褐孔菌三萜类成分抗胃癌的作用机制进行研究。

网络药理学结果表明,桦褐孔菌三萜类活性成分包括:桦褐孔菌醇、白桦脂酸、栓菌酸、羊毛甾醇等24种成分。研究表明白桦脂酸对多种肿瘤细胞有明显的抗肿瘤活性,可通过激活NF-κB起到抗肿瘤作用,且无毒副作用,还有研究表明白桦脂酸可能是通过上调Caspase-3、Cyto-3蛋白的表达来诱导细胞凋亡[12]。羊毛甾醇、栓菌酸均可通过阻断G0/G1细胞周期,降低癌细胞增殖,促进细胞凋亡,进而发挥抗肿瘤活性的作用[13]。栓菌酸抗肿瘤的作用与调控P糖蛋白有关[14];Nomura等[15]发现桦褐孔菌醇(inotodiol)可激活凋亡过程中的关键水解酶,促进PARP和Caspase-3蛋白的裂解,启动凋亡信号,促进癌细胞凋亡。桦褐孔菌醇可上调Bax蛋白表达、下调Bcl-2蛋白表达进而促进细胞凋亡。

“活性成分-靶点-通路”网络和PPI蛋白互作网络中共筛选出5个关键靶点,包括MAPK1、ALB、NFKB1、MAPK8、CASP3。研究表明,血清白蛋白(ALB)作为目前应用反映营养状况指标之一,是血清蛋白质中存在最多、功能最重要的成分,是人体内重要的营养物质,对胃壁具有保护作用。其血浆水平降低,表明胃肠道肿瘤术后患者营养状况较差。Chen等[16]在研究营养干预在胃肠恶性肿瘤临床结果的比较中得出,患者在应用营养干预,接收营养支持治疗的病人比没有营养支持治疗的病人血清ALB明显升高,白蛋白水平可看作为胃癌术后独立的预后因素。NFKB1基因在许多基因的启动子和增强子中,都存在功能性的结合位点。它可以和TNF-α、IL-6和IL-8等特定位点进行特异性结合,参与炎症以及免疫反应,并介导细胞黏附、分化、增殖、凋亡等生理过程,并在各种免疫炎症性疾病和肿瘤的发生发展中发挥重要作用。Jiang等[17]发现,位于NFKB1基因内含子区的多态位点rs4648127的突变基因型CT与胃癌易感性具有显著相关性,且能明显降低胃癌易感的风险。更有学者研究发现[18],65岁以上的老年人得胃癌几率增大也与NFKB1启动子基因多态性(-94插入/缺失ATTG)有着密切的关系。经研究MAPK1可能是胃癌细胞中miR-217的下游靶基因,miR-217可以靶向结合MAPK1,降低MAPK1的表达水平,控制胃癌细胞的转移和侵袭[19]。本研究中发现桦褐孔菌三萜类成分中的药效物质可以作用于MAPK1、MAPK8、MAPK10、MAPK14,并且参与了MAPK信号通路,发挥生物学效应;桦褐孔菌三萜活性化合物的许多抗胃癌靶点中涉及一些凋亡蛋白,如CASP3、CASP7。有研究表明,胃癌的发病原因与人胃癌组织中CASP3的低表达、抑制细胞凋亡有关[20]。KEGG通路分析也表明桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌的作用机制与癌症信号通路有关。凋亡通路受CASP3、CASP7、CASP9等蛋白的调控,可直接引起肿瘤细胞凋亡,抑制其增殖[21]。TNF信号通路是最常见的炎症通路,胞膜上受体蛋白TNFR1可与胞外游离的配体TNF-α结合,使信号通路激活,级联反应随之发生,激活凋亡蛋白Caspase-3,引发一系列炎症反应,最终使细胞凋亡[22]。研究发现桦褐孔菌的水提物可以使TNF-α和IL-4水平降低,并可显著降低信号转导因子STAT1与转录激活因子STAT6的表达,使肿瘤细胞凋亡。Toll样受体信号通路在胃癌组织TLR4和TLR9在基因和蛋白质水平都有强阳性表达,通过与配体结合,激活NF-κB通路,并且调节IL-8、IL-1和IL-6等多种促炎症反应基因,故Toll样受体信号通路可以通过身体免疫系统的防御机制,对恶性肿瘤细胞转移进行监测[23]。由此推测,桦褐孔菌三萜类活性成分可作用于多靶点、多通路,从而发挥抗胃癌的作用。

分子对接作为计算机辅助药物设计的一种主要方法,目前已被广泛应用于新药研发的多个环节。一般Vina将对接分子和靶点的结合能划分为三类:-4.0 kJ/mol<结合能<0 kJ/mol时,说明二者有结合活性;-7.0 kJ/mol<结合能<-4.0 kJ/mol,意味着有较好的结合活性;结合能<-7.0 kJ/mol说明有强烈的结合活性。根据对接结果可知,白桦脂酸与CASP3、MAPK1、MAPK8、NFKB1各蛋白靶点结合能小于-7.0 kJ/mol,具有强烈的结合能力。白桦脂酸与CASP3活性位点残基TYR204(C)、LEU168(C)、PHE256(C)形成疏水作用,与MAPK8活性位点残基LEU110(A)形成一个氢键,和MET111(A)、ASN114(A)、VAL158(A)等形成疏水作用,此外还与NFKB1活性位点残基PHE310(A)、LYS275(P)形成疏水作用。栓菌酸与ALB蛋白靶点结合能小于-4.0 kJ/mol,具有较好的结合能力,且与活性位点残基ILE523(A)、GLU529(A)、LYS519(A)等形成疏水作用。21,24-环戊二烯羊毛甾-3β,21,25-三羟基-8-烯与MAPK1活性位点残基MET108(A)形成两个氢键,与ALA52(A)、VAL39(A)、TYR36(A)等形成疏水作用。对关键成分与各个蛋白质的结合模型进行分析可知,各关键活性成分均进入各个蛋白晶体的活性位点,并与活性位点形成氢键或疏水作用。因此推测桦褐孔菌三萜类成分可能通过以上关键蛋白,调节胃癌疾病相关通路,起到改善和治疗胃癌疾病的作用。

综上,本文通过网络药理学方法预测了桦褐孔菌三萜类活性成分抗胃癌的复杂分子网络关系,结果表明桦褐孔菌三萜类成分抗胃癌的活性成分可能是:桦褐孔菌醇、白桦脂酸、羊毛甾醇、栓菌酸等,涉及的关键靶点:ALB、MAPK1、NFKB1、MAPK8、CASP3等,参与的主要信号通路:TNF信号通路、癌症信号通路、MAPK信号通路、Toll样受体信号通路等。最后通过分子对接验证得出5个关键靶点蛋白与24个活性成分具有良好的结合作用。本文为相关作用机制的研究提供了思路和方法,为后续深入探讨桦褐孔菌三萜类成分抗胃癌的作用机制提供了依据。