工业互联网背景下超网络关系对企业绩效的影响

——以知识共享为中介

王丽丽

(福州大学马克思主义学院、福州大学中国特色社会主义思想研究中心,福建福州 350108)

当今世界,全球新一轮科技革命和产业变革深入推进,信息技术日新月异,带动数字技术快速发展。5G与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设,加速中国新型工业化进程,为中国经济发展注入新动能。在工业互联网背景下,社会经济个体的信息逐渐公开化和透明化,企业间知识共享和合作行为频繁发生,知识共享和创新能力成为组织发展的动力来源,是产业链供应链保持竞争优势的关键。[1]十九届五中全会指出要把新发展理念贯穿发展全过程和各领域,着力提升产业链供应链现代化水平。产业链供应链现代化水平的提升,离不开产业链和供应链企业之间知识合作与共享。一方面信息和互联网技术的运用改变了企业之间交流与沟通的方式,跨越了时间和空间的限制,拓宽了企业知识共享的渠道,推动了产业链供应链的整体创新与发展;另一方面,产业链、供应链的企业之间的知识共享与合作行为,加速了物流、信息流、资金流的流动和传递,企业间的活动呈现出“超网络”特性,加速推进了互联网产业与制造业、金融业等产业全面跨界融合。[2]在此背景下,企业之间的合作交流与知识互动构成了知识网络、社会网络、供应链网络交互作用的超网络[3],信息与互联网技术使用如何影响超网络关系和企业知识共享行为?企业如何通过超网络关系最大程度地适应动态竞争环境,以确保知识共享及绩效的实现?不同类型的网络关系分别通过哪些路径影响企业绩效?怎样提升路径才是最为有效的?有必要进一步深入研究。

与现有文献相比,本文有以下创新:第一,考察不同类型的网络关系对企业绩效的作用,有别于现有研究单纯从某一网络展开分析,忽略了不同类型网络关系的影响差异。第二,从知识共享的内容、环境和动力角度,探究知识共享的作用。第三,考虑了组织学习双元性的调节作用,更好地揭示了知识共享对企业绩效实现的提升路径。基于上述分析,本文将超网络关系划分知识网络、社会网络和供应链网络,探讨超网络关系对企业绩效的影响的逻辑路径,并进一步考察知识共享的中介效应和组织学习能力的调节效应,力求在工业互联网背景下探究超网络关系对企业绩效的作用机理,进而丰富相关理论并指导实践。

一、理论分析与研究假设

(一)超网络关系和知识共享

知识网络、社会网络和供应链网络的多重嵌入构成了组织之间连接的“超网络关系。[3]知识网络是基于知识流动的关系,体现在合作组织之间信息与知识的交流强度、共享知识的主动性以及组织内部知识扩散的速率等;社会网络是由许多节点构成的一种社会结构,节点通常是指个人或组织,关注网络节点之间的活动和联系,可以用合作组织之间交流频率、彼此信任程度、组织与文化相容性、交流和合作目标一致性、结构洞、中心度等来描述;供应链网络是以核心企业为中心,由直接或间接与供应商或客户相连组成的网络关系,可以用供应链网络的节点数量和敏捷性程度来描述,其中敏捷性程度包括企业核心能力的互补、对市场的响应速度等。

随着经济全球化,社会化分工更加专业细致,企业越发难以孤立发展,需要以团体或联盟协作的方式开展创新活动,其中组织之间的知识共享是企业协作创新的重要方式。学者从知识学习、知识沟通、知识转移等角度对知识共享进行了阐释,其中Lee认为知识共享是从个体、群体或组织之间转移或传播的行为[4],李长玲认为知识共享是通过相互交流、学习,将隐性知识显性化的过程。[5]知识共享是知识源提供方通过正式或非正式场合的沟通与交流,将自有知识分享给知识接受方的行为,以实现知识增值和协同创新的过程。知识共享的要素包括知识内容、共享环境和共享动力。

随着互联网技术的发展,企业间知识和资源的交换日益复杂,呈现出超网络化特性。企业的创新方式也向开放式发展转变,超网络式的传播方式逐渐成为企业知识共享的重要途径。第一,从社会网络角度看,正式和非正式的社会化沟通使得企业与网络其他成员关系更紧密,更有利于合作伙伴的彼此信任;信任程度越高,网络成员之间知识或资源转移与共享的障碍越少,企业能够更加迅速找到自身发展所需的知识,从而促进网络成员间的知识共享。[6]第二,从知识网络角度看,网络成员间的知识互动能够提高网络成员交流强度和深度,进而提高知识共享主动性,提高组织内新知识的扩散速度,加速企业学习与吸收新知识。第三,从供应链网络角度看,供应链的链式连接为企业实现知识共享提供载体,有利于达到一致的知识共享目标,对企业间知识共享具有积极的正向作用。[7]

由此提出假设,H1a:知识网络关系与知识共享呈正相关;H1b:社会网络关系与知识共享呈正相关;H1c:供应链网络关系与知识共享呈正相关。

(二)超网络关系和企业绩效

以往研究认为,知识共享行为能够提高企业技术水平和创新能力,能进一步缩短新产品的开发速度、降低产品成本、提高产品利润率,进而促进企业转型升级。基于此,借鉴张宝健等和钱锡红等文章,将企业绩效分为财务绩效、创新绩效和成长绩效。[8][9]财务绩效体现在提高投资回报率和利润率、增加市场份额、缩短新产品开发速度和降低产品成本等,创新绩效体现在率先使用新技术、新产品开发成功率和增加专利数,成长绩效体现在企业员工对公司业绩满意度、合作企业的满意度、销售增长性和企业市场价值等方面。

在超网络关系中,企业之间正式和非正式的交流越频繁,社会联接越紧密,彼此合作的信任度越高,越有利于遏制机会主义行为的发生,越能确保合作制度规范性和有效性;合作制度的规范性有利于建立稳定的共享行为模式,进而提高合作效率与企业绩效。[10]国内外学者分别从社会网络、创新网络和供应链网络等单一网络角度探究网络关系与企业绩效的关系,研究均表明网络关系正向影响企业绩效。[11][12][13]

由此提出假设,H2a:知识网络关系与企业绩效呈正相关;H2b:社会网络关系与企业绩效呈正相关;H2c:供应链网络关系与企业绩效呈正相关。

(三)知识共享和企业绩效

国内外以往的研究表明,知识共享是知识管理不可或缺的组成部分,有助于提高个人知识转化成组织知识,对提高企业绩效具有积极的作用。[14]与外部伙伴进行互补性的知识转移与共享,会对企业绩效产生积极影响[15],频繁进行知识共享的企业往往具有更高的创新绩效。国内外学者开展实证研究验证了知识共享对企业创新绩效、财务绩效和经营绩效产生正向影响。[16][17]

由此提出假设,H3:知识共享与企业绩效正相关。

(四)组织学习能力的调节作用

组织学习的概念最早由Agryris & Schon正式提出,蒋建华等从过程、能力等视角展开研究,认为组织学习是发现错误,并通过重新构建组织的使用理论,而加以改正的过程。[18]组织学习能提高和维持组织绩效的能力,组织学习能力可分为探索式学习和利用式学习,即组织学习的双元性。[19]探索式学习倾向于脱离组织当前已有的知识,旨在开创全新的知识领域;而利用式学习则是在组织已有知识的基础上进行学习,旨在全面充分利用组织已有的知识。[20]组织学习强调接受知识的企业对新知识的转化、吸收、扩散和存储,新知识只有融到自身旧知识中,才能转化成生产力,促进企业绩效的增加。[21]

环境的不确定性促使企业必须不断改变状态以适应环境,企业通过组织学习处理各种信息,并调整组织行为以提高企业绩效。大量实证验证了组织学习有利于促进企业绩效增长,通过组织学习能形成新的知识,提高企业知识及技术创新能力,为企业绩效的增长奠定基础[22];组织学习以及学习的效率极大地推动企业在激烈的竞争中维持优势,为企业带来长期效益。[23]组织学习和知识共享关系密不可分,知识共享可以提升企业效率、促进创新、提高企业绩效,组织学习为企业知识共享提供成长和发展的持续动力。[24]企业通过探索式学习从外界获取新知识,通过利用式学习有效地消化吸收为自身的新的行为方式,从而提高企业技术创新能力,使组织更具创造力和竞争力[25];同时探索式学习、利用式学习和知识共享之间是一个循环反馈过程,知识共享为探索式学习和利用式学习提供内容,探索式学习和利用式学习又进一步促进知识共享和创新行为。

由此提出假设,H4a:探索式组织学习在知识共享和企业绩效之间存在调节作用;H4b:利用式组织学习在知识共享和企业绩效之间存在调节作用。

基于以上分析和假设,可得本文理论模型图,如图1所示。

图1 理论模型

二、研究设计与研究方法

(一)数据选择与收集

本文选择广州、上海、福州、厦门、苏州等高新技术企业作为对象,通过网络问卷和实地调研的方式发放问卷,填写问卷的主要是企业中高层管理人员,共发放500份问卷,回收有效问卷443份。

(二)变量与测量

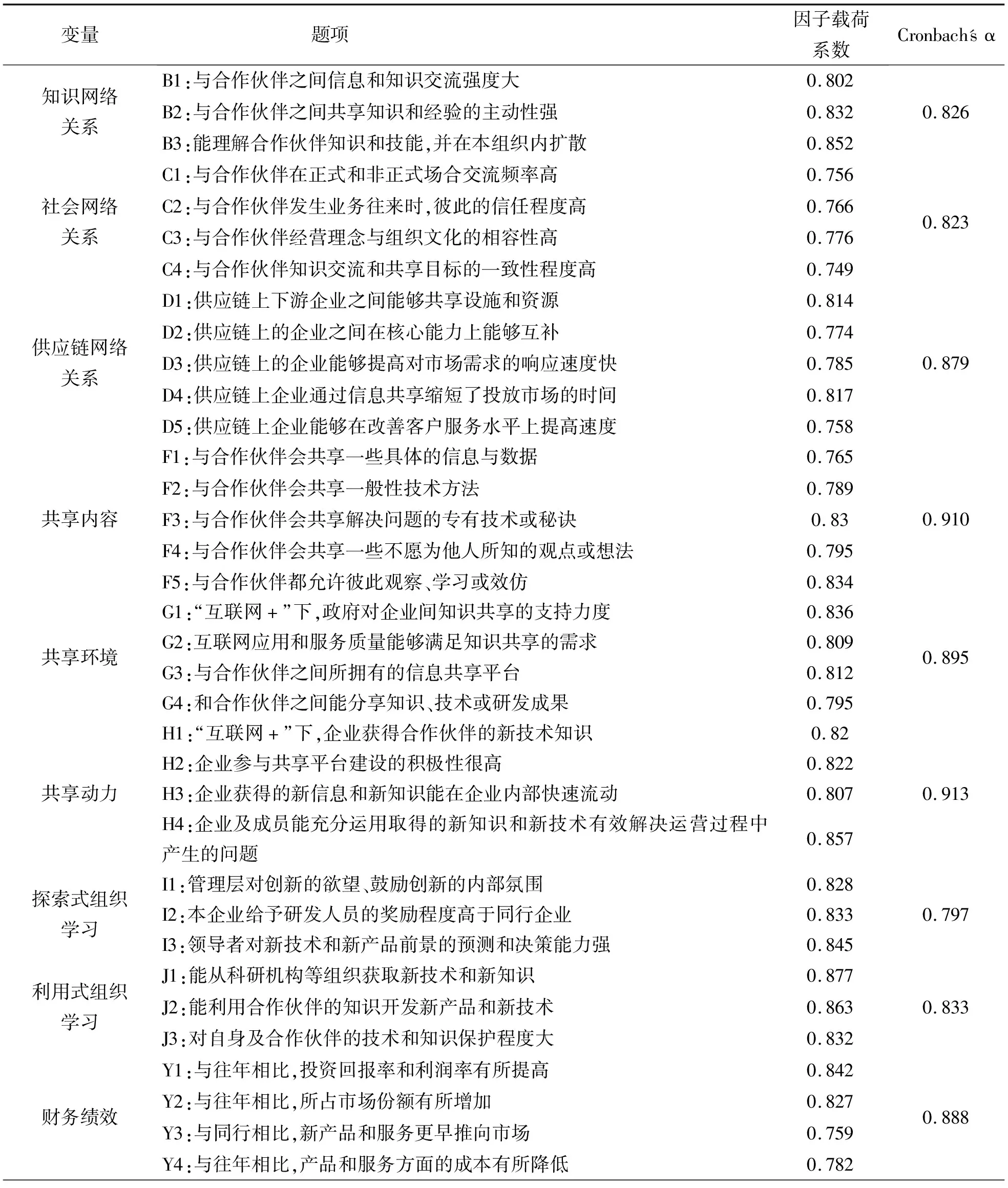

在设计问卷时,本文综合国内外文献以及专家建议,并结合研究目的进行修正。量表的问项均以李斯特五分法进行测量,1代表完全不符合,5代表完全符合。关于信息与互联网技术使用程度的衡量参考夏火松等的量表[26],从财务、成长和创新绩效衡量企业绩效参考张宝健等和钱锡红等关于创新和创业绩效的研究[27][28],关于知识共享内容、共享环境和共享动力的量表参考常红锦等和梁娟等的研究[29][30],从组织探索式和利用式学习衡量组织学习参考韩莹等的研究量表[31],从知识网络、社会网络、供应链网络衡量超网络关系参考冯长利等的研究量表。[32]具体题项如表1所示。

(三)信度与效度分析

本文对量表的每个题项进行描述性统计分析,分析结果显示各个题项的偏度绝对值均小于3,峰度绝对值小于10,符合克莱恩认定样本服从正态分布的标准,问卷数据适合做信度、效度等统计学分析。使用SPSS22.0对各个构面进行信度检验,检验结果显示所有构面变量的Cronbach's α系数均大于0.7的标准,表明具有良好的内部一致性信度;CITC均大于0.5的标准,表明测量题项符合研究要求;删除任意一题均不会引起Cronbach's α值增加,表明量表具有良好的信度。

本文基于以往文献构建量表的题项,并且对题项措辞、表达等内容进行了反复修正和完善,可认为量表符合内容效度的要求,因此重点做结构效度分析。首先,使用SPSS22.0对量表所有变量做可行性检验,结果均符合KMO>0.7,Bartlett's球形检验显著(Sig.<0.001)的要求,可对问卷数据进一步做因子分析。其次,对超网络关系、知识共享、组织学习能力和企业绩效各个构面题项分别探索性因子分析,因子提取时采用主成分分析法,并以特征根大于1为因子,因子旋转时采用方差最大正交旋转进行因素分析。公共因子提取的个数分别是3个、3个、2个、3个,总解释能力分别达到了68.775%、76.440%、73.278%、74.923%,均大于50%,说明筛选出来的公共因子具有良好的代表性。从表1可知,各个变量题项的因子载荷系数均大于0.5,每个题项均落到对应的因素中,因此表明量表具有良好的结构效度。

表1 量表信度和效度分析

三、实证研究与结果分析

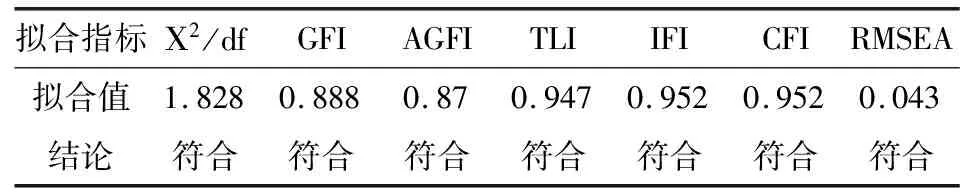

本文运用结构方程的方法通过AMOS22.0软件对理论模型进行拟合,拟合标准化路径系数如图2所示,拟合指标如表2所示。从表3拟合值可知,Χ2/df小于3,GFI、AGFI大于0.8,TLI、IFI、CFI均大于0.9,RMSEA小于0.08,因此认为这个模型和数据的拟合度较理想,可开展模型假设检验。

表2 结构方程模型拟合指标

图2 拟合标准化路径系数

(一)超网络关系、知识共享与企业绩效影响分析

由表3结构方程模型路径系数可知,知识网络关系、社会网络关系、供应链网络关系对知识共享均具有显著的正向影响,H1a、H1b、H1c均得到验证,路径系数的大小依次是社会网络关系、供应链网络关系和知识网络关系;知识网络关系、社会网络关系、供应链网络关系对企业绩效均具有显著的正向影响,H2a、H2b、H2c均得到验证,路径系数的估值大小依次是社会网络关系、供应链网络关系和知识网络关系;知识共享对企业绩效具有显著的正向影响,H3得到验证。

表3 结构方程模型路径系数

(二)知识共享的中介作用分析

在以往研究中,中介效用检验方法普遍采用Baron & Kenny等提出的因果逐步回归法,Fritz等认为其统计功效较低,因此往往以Sobel检验作为补充。[33]但近年来,不少学者对因果逐步回归中介检验法提出质疑,认为其检验程序不合理、检验方法缺乏有效性等。基于此,Zhao总结出一套更为合理的中介检验程序,并建议采用Bootstrap中介效应检验法。[34]本文采用Bootstrap方法,设定Bootstrap抽样次数为1000,执行中介效应检验。[35]根据Preacher等的研究,Bootstrap置信区间不包含0,则对应的间接、直接或总效应存在,则说明所对应的效应存在。[36]

本文分别对知识共享在知识网络、社会网络、供应链网络与企业绩效之间中做中介检验,从表4的验证结果可以得出:Bias-Corrected和Percentile(95%置信水平)置信区间均不包含0,间接效应分别为0.042、0.058、0.047。这表明知识共享在知识网络、社会网络、供应链网络与企业绩效之间均具有显著的中介作用。

表4 知识共享中介验证

(三)组织学习能力的调节效应

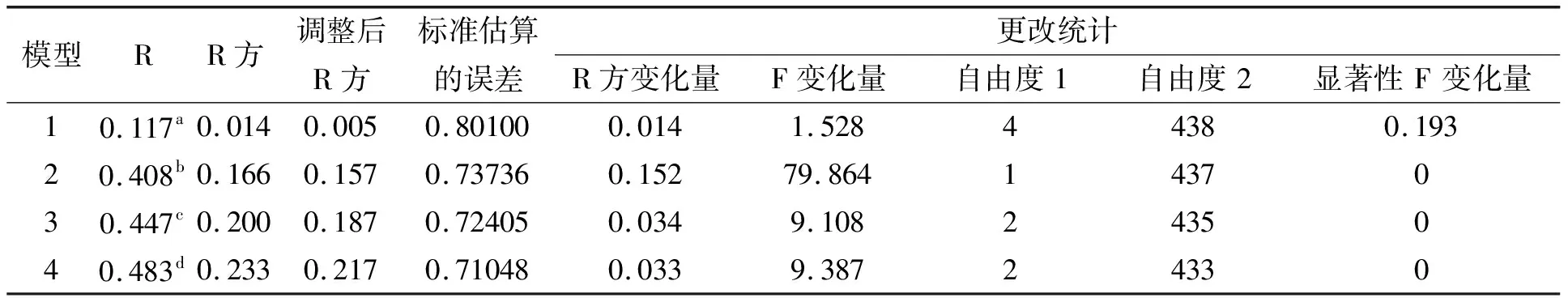

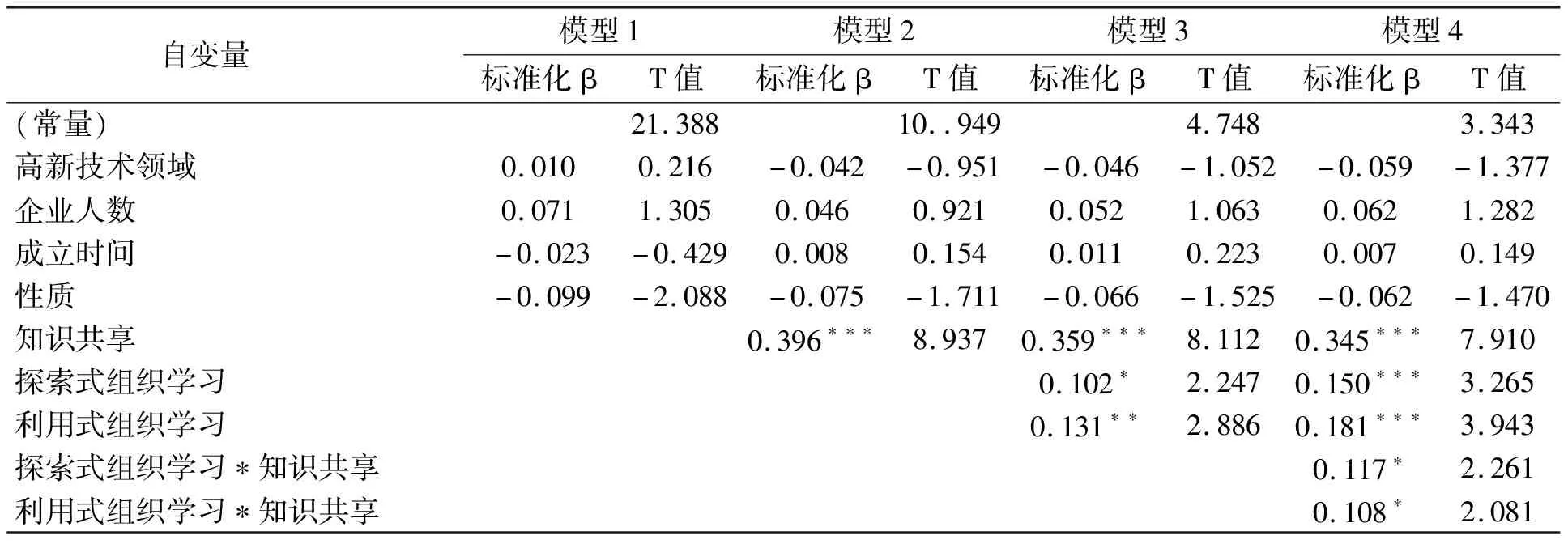

为了验证组织学习能力在知识共享和企业绩效之间的调节作用,本文以企业绩效为因变量,以知识共享为自变量构建回归模型。模型1是以高新技术领域、企业人数、成立时间、性质为控制变量,以企业绩效为因变量的回归模型;模型2是在模型1的基础加入自变量知识共享的回归模型;模型3是在模型2的基础加入自变量探索式组织学习和利用式组织学习的回归模型;模型4是在模型3的基础加入自变量探索式组织学习*知识共享、利用式组织学习*知识共享的回归模型。

本文运用SPSS22.0软件进行分层回归分析,从表5可知,加入组织学习能力的两个变量后,模型3和模型4回归方程可以解释企业绩效方差的44.7%和48.3%,明显提高。且模型4有较高的拟合程度,统计变量F值为14.609,显著性p值小于0.001,表明知识共享、探索式组织学习、利用式组织学习、探索式组织学习*知识共享、利用式组织学习*知识共享对企业绩效的总体回归效果达到显著水平。

表5 拟合优度变化

从表6模型2和模型3的检验值可知:知识共享对企业绩效具有显著的正向影响,知识共享、探索式组织学习、利用式组织学习对企业绩效呈显著正向影响;模型4的探索式组织学习*知识共享、利用式组织学习*知识共享对企业绩效的标准化系数β分别为0.117、0.108,且p值均小于0.05的标准。表明探索式组织学习和利用式组织学习在知识共享对企业绩效之间分别具有显著的正向调节作用,且探索式组织学习的调节效应大于利用式组织学习,即假设H4a和H4b成立。

表6 调节效应检验

四、结论与启示

(一)结论

本文探究在工业互联网背景下超网络关系对企业绩效的影响和提升路径,尤其关注知识共享在这一关系的中介作用以及组织学习能力在知识共享和企业绩效之间的调节作用。运用SPSS22.0及AMOS软件,对调查数据和理论模型进行信度效度检验、探索性因子分析、验证性因子分析和模型拟合。研究发现以下结论:第一,超网络关系对知识共享和企业绩效均有显著正向作用,作用机制效应大小依次为社会网络关系、供应链网络关系和知识网络关系;第二,社会网络关系、供应链网络关系和知识网络关系以知识共享为中介正向影响企业绩效;第三,知识共享对企业绩效有显著正向作用,其中组织学习能力起调节作用,且探索式组织学习调节效应大于利用式组织学习。

(二)启示

第一,政府应以5G+工业互联网发展的为契机,加强网络基础建设。加快产业链、供应链的信息共享平台建设和信息知识整合,提高网络成员之间业务往来,进而增强成员之间的社会网络关系,减少沟通的时间、人力和资金成本,从而提高企业绩效。

第二,应鼓励构建产业链知识联盟,保持合作共享关系的稳定性。充分发挥产业链知识网络优势,降低知识联盟的维护管理成本,提高企业共享效率和创新绩效,从而进一步提高知识联盟的整体绩效。在知识网络方面,加强联盟成员间的知识交换和整合活动,提高知识共享主动性;在社会网络方面,联盟成员之间的频繁社会往来形成复杂而庞大的网络,应建立合作和信任机制以提高成员间合作默契,从而进一步提高和维护知识联盟的持续性和稳定性;在供应链网络方面,充分利用供应链的网络渠道,上下游企业积极进行知识和信息的沟通与交流,通过前沿技术推送及时洞悉和掌握市场需求和技术发展动态,进而建立敏捷响应的供应链网络关系,促进整条产业链的高质量发展。

第三,应注重培养产业链知识联盟成员的知识共享意愿和主动性。培育网络成员对知识联盟的认同,建立知识共享的网络规则和惩罚机制,加强系统联盟的知识保护力度,阻止“搭便车”行为,从而提高联盟成员的共享意愿和动力,营造联盟成员之间的共享环境,促进联盟成员之间的知识共享。

第四,应充分发挥组织学习能力的调节作用,营造知识联盟的共享氛围。在产业链知识联盟的成员间建立学习团队,鼓励探索式学习合作伙伴的技术知识,营造知识联盟的合作共享和创新氛围,获取联盟成员有效的异质知识资源,进而促进联盟成员共同应对复杂多变的市场竞争环境,提升自身可持续发展能力。

(三)不足及展望

鉴于研究条件等因素限制,本文存在以下不足。第一,调研样本涉及不同行业的企业数据,无法针对某一具体行业提出针对性政策建议,未来可针对某一行业进行深入探讨;第二,基于横截面数据展开分析,未来应持续跟踪某些特定企业进行时间纵向的研究。

注释:

[1]Wang Z.,Wang N.,“Knowledge sharing, innovation and firm performance”,ExpertSystemswithApplications,vol.39,no.10(2012),pp.8899-8908.

[2]席运江、杨 茜、廖 晓:《超网络与知识超网络研究简述》,《现代管理》2019年第4期。

[3]王丽丽、陈国宏、庄彩云、林 卓:《超网络知识系统定义、内涵及其运行机制》,《南京航空航天学报》(社会科学版)2019年第1期。

[4]Lee J.N.,“The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success”,Information&Management,vol.38,no.5(2001),pp.323-335.

[5]李长玲:《隐性知识共享的障碍及其对策分析》,《情报理论与实践》2005年第2期。

[6]Chen D.N.,Liang T.P.,“Knowledge diversity and firm performance: an ecological view”,JournalofKnowledgeManagement,vol.20,no.4(2016),pp.671-686.

[7]简兆权、韩昭君、霍宝锋:《供应链视角下网络镶嵌对创新绩效的影响研究》,《科研管理》2013年第10期。

[8][27]张宝建、孙国强、裴梦丹、齐捧虎:《网络能力、网络结构与创新绩效——基于中国孵化产业的实证研究》,《南开管理评论》2015年第2期。

[9][28]钱锡红、杨永福、徐万里:《企业网络位置、吸收能力与创新绩效——一个交互效应模型》,《管理世界》2010年第5期。

[10]蔡 莉、单标安:《创业网络对新企业绩效的影响研究——组织学习的中介作用》,《科学学研究》2010年第10期。

[11][31]韩 莹、陈国宏:《多重网络嵌入下与产业集群知识共享关系研究》,《科学学研究》2016年第10期。

[12][30]梁 娟、陈国宏:《多重网络嵌入与集群企业知识创造绩效研究》,《科学学研究》2015年第1期。

[13][32]冯长利、张明月、刘洪涛:《供应链知识共享与企业绩效关系研究—供应链敏捷性的中介作用和环境动态性的调节作用》,《管理评论》2015年第11期。

[14]Wang Z.,Sharma P.N.,Cao J.,“From knowledge sharing to firm performance: A predictive model comparison”,JournalofBusinessResearch,vol.69,no.10(2016),pp.4650-4658.

[15]Knudsen M.P.,“The Relative Importance of Interfirm Relationships and Knowledge Transfer for New Product Development Success”,JournalofProductInnovationManagement,vol.24,no.2(2010),pp.117-138.

[16]简兆权、刘 荣、招丽珠:《网络关系、信任与知识共享对技术创新绩效的影响研究》,《研究与发展》2010年第2期。

[17]Ritala P.,Olander H.,Michailova S.,“Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study”,Technovation,vol.35(2015),pp.22-31.

[18]蒋建华、刘程军、蒋天颖:《组织学习与组织绩效关系的Meta分析—基于测量因素、情景因素的调节作用》,《科研管理》2014年第8期。

[19]Akerman N.,“International opportunity realization in firm internationalization: Non-linear effects of market-specific knowledge and internationalization knowledge”,JournalofInternationalEntrepreneurship,vol.13,no.3(2015),pp.1-18.

[20]蒋春燕、赵曙明:《社会资本和公司企业家精神与绩效的关系:组织学习的中介作用——江苏与广东新兴企业的实证研究》,《管理世界》2006年第10期。

[21]Lane P.J.,Lubatkin M.,“Relative absorptive capacity and inter-organizational learning”,StrategicManagementJournal,vol.19,no.5(2015),pp.461-477.

[22]E.Alsalami,M.Behery,S.Abdullah,“Transformational Leadership and Its Effects on Organizational Learning and Innovation:Evidence from Dubai”,JournalofAppliedManagement&Entrepreneurship,vol.19,no.4(2014),pp.61-81.

[23]Noruzy A.,Dalfard V.M.,Azhdari B.,“Relations between transformational leadership, organizational learning, knowledge management, organizational innovation, and organizational performance: an empirical investigation of manufacturing firms”,InternationalJournalofAdvancedManufacturingTechnology,vol.64,no.5(2013),pp.1073-1085.

[24]Castaneda D.I., Manrique L.F., Cuellar S.,“Is organizational learning being absorbed by knowledge management? A systematic review”,JournalofKnowledgeManagement,vol.22,no.2(2018),pp.299-325.

[25]Naqshbandi M.M., Tabche I.,“The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model”,TechnologicalForecasting&SocialChange,vol.133,no.8,pp.156-167.

[26]夏火松、李静雯、熊 淦、李 芳:《基于24小时知识工厂的跨国公司知识共享影响因素》,《管理评论》2017年第1期。

[29]常红锦、杨有振:《创新网络惯例、网络位置与知识共享》,《研究与发展》2016年第3期。

[33]方 杰、温忠麟、张敏强:《基于结构方程模型的多重中介效应分析》,《心理科学》2014年第3期。

[34]Zhao, X., Lynch, J.G., Chen, Q.,“Reconsidering Baron and Kenny: Myths and Truths about Mediation Analysis”,JournalofConsumerResearch,vol.37,no.2(2010),pp.197-206.

[35]Fritz M.S., Mackinnon D P.,“Required sample size to detect the mediated effect”,PsychologicalScience,vol.18,no.3,pp.233-239.

[36]Preacher K.J.,Hayes A.F.,“SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models”,BehaviorResearchMethodsInstruments&Computers,vol.36,no.4(2004),pp.717-731.