东南亚华人文化的“政治化”探析*

潘玥,肖琴

(1. 暨南大学 国际关系学院/华侨华人研究院,广东 广州 510632;2. 合肥工业大学 外国语学院,安徽 合肥 230009)

华人文化是中华文化的外延,是华人在侨居海外后形成的移民文化。移民文化与母文化有必然联系。然而,近年来东南亚华人文化却出现了“被政治化”的现象,权威主体故意将华人文化等同于中华文化,或将其中某些文化元素与中华文化相关联,将华人文化从单纯的文化传承与传播问题,上升至政治层面。“政治化”包括主动性与被动型,当文化所属者不是施动者时即为被动型“政治化”,本文的华人文化多为被动型“政治化”,故在文中的表述为“被政治化”。

本文选取印尼、马来西亚、文莱、越南、菲律宾等东南亚国家作为主要研究对象,尝试回答以下问题:常见的华人文化元素,如关公像、华文、舞龙舞狮和孔庙等,在东南亚如何“被政治化”?为何“被政治化”?探讨东南亚华人文化“被政治化”的路径,分析东南亚华人文化“被政治化”的根源,以期引起学界对这一问题的关注与思考。

一、华侨文化、华人文化与文化政治化

华侨文化、华人文化的概念常被混淆,被误以为等同于“中国文化”或“中华文化”,进而被当作政治工具。基于此,厘清相关概念颇为重要。

(一)华侨文化与华人文化

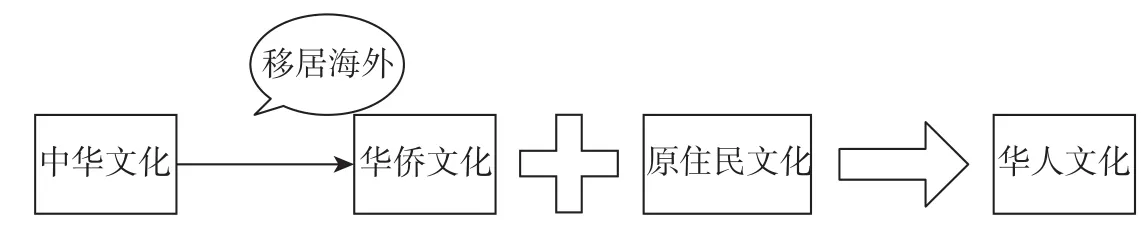

华侨文化与华人文化是一组相近的概念,两者之间既有联系,也有区别。华侨文化、华人文化都与中国文化有着密切关系,华侨文化、华人文化的很多元素都是从中国文化传承、衍生和发展而来。从时间上来说,先有华侨文化,再有华人文化。谭天星认为,“华侨文化”实质上是移植于海外、保存于华侨中间的中华文化,属于“侨民文化”,二战以来,华侨社会已过渡到华人社会,原先的“华侨文化”也必然为新型的“华人文化”所取代。[1]庄国土认为:“华人族群发展起来的华人文化虽源于中华文化,但差别也日益加大;”[2]梁英明也认为:“东南亚华人文化已不可能永远保持中华文化的原始性和纯洁性。”[3]因此,“华人文化”指的是一种当地的少数族裔文化,一种以中华传统文化为主体并融合西方文化和当地文化而形成的文化。华人文化在不断“当地化”,又坚持“中华化”,复合了大量的中华文化和非中华文化要素,既有别于当地的其他族群文化,又不同于中华文化,是“移居”的中华文化与当地的其他族群文化融合的结晶。[4]由于文化的流动性特质,加上历史、政治、经济、社会等因素的转变,东南亚的华侨文化逐渐演化为华人文化。由此,华侨文化是中华文化的一部分,华人文化是华侨文化与原住民文化的集合,华人文化与中华文化有一定的联系。具体关系如图1所示。

图1 华侨文化、华人文化与中华文化关系图

(二)“政治化”与“文化政治化”

科林·海伊(Colin Hay)曾多次探讨“政治化”和“去政治化”的机制与可能性。海伊认为,“政治化”意味着将某些问题从一个层面(如私人层面)转移至另一个层面(如政府层面)。[5]艾伦·托普利瑟柯(Alen Toplisek)进一步指出,“政治化”即将某些问题从必要的领域或较低的政治化水平(公共领域)提升至较高的政治化水平(政府领域),而“去政治化”则相反,意味着将以前属于政府领域和高度政治性/政治化的问题降级到较低的领域(非政府/公共、私人领域或必要领域)。[6]上述说法简述了“政治化”的一般含义,但“政治化”概念内涵丰富,外延广泛,类型多样。

“政治化”可以是“经济问题政治化”、[7]“民族问题政治化”、[8]“宗教问题政治化”[9]等,也可以是“文化政治化”。相较于经济、民族和宗教问题的“政治化”,学界对“文化政治化”的定义、适用条件、路径机制等语焉不详,理论的边界与外延尚不清晰,利用“文化政治化”来分析问题的成果总体较少。虽然已有一些文章使用“文化政治化”的概念,但并未具体解释其含义,学界对“文化政治化”的界定还有待探讨。国内学者一般从政治与文化的互动关系来研究“文化政治化”。刘泽华从政治与文化的互动关系,探讨文化主动参与政治发展的过程。[10]相对来说,欧美学者运用“政治化”的概念则比较多,其中,在文化领域,一般与“族群、民族政治化”绑在一起。 苏珊·赖特(Susan Wright)举例指出,英国右翼展开“文化种族主义”,以“文化”作为政治工具,他们积极参与政治,对文化进行干预,区分主流文化和少数文化;卡亚波族(Kayapo)意识到“文化”的重要性,充分利用文化的独特性,并将其作为与政府和国际机构谈判的一种资源,他们主动将自己的文化作为手段,以实现其政治目的。[11]在此,英国右翼与卡亚波族都是主动促成“文化政治化”。同时,赖特也指出,英国同性恋文化也面临着“被政治化”问题。在此,同性恋文化的所属者并不希望同性恋文化“被政治化”,也不主动提出“文化政治化”进程,而是被动进入“文化政治化”议程。

由上可知,“文化政治化”有主动被动之分,其划分标准在于文化的所属者是否主动推动“文化政治化”,而这也是现有“文化政治化”的成果鲜少探讨的问题。主动型“文化政治化”指的是文化的所属者即施动者,他们赋予文化正面积极的含义,指出相关文化术语和符号符合主流文化,从而可维护施动者的利益。而在被动型“文化政治化”中,文化的所属者不是施动者,即这类文化被赋予负面的含义,并指涉相关文化术语和符号背离主流文化,将破坏国家利益和秩序,属于“被政治化”。其中,被动的“文化政治化”往往涉及族群、宗教和弱势群体等严峻问题,文化与政治、文化所属者与施动者、施动者与受动者间的关系更为错综复杂。但在两种类型中,“文化政治化”对某个群体而言都存在相对的“正面”意义。综上,根据“文化政治化”的定义、特点以及主被动关系,笔者尝试构建如下路径图(图2)。

图2 “文化政治化”路径图

东南亚是多文化多宗教的社会,其社会内部文化存在一定的分化与割裂。东南亚华人文化,尤其是其中的中华文化元素,往往被权威阶层刻意地与政治挂钩。本文通过对东南亚华人文化中的中华元素“被政治化”的案例分析,尝试构造被动型“文化政治化”的路径,以期更清晰地解释“文化政治化”的含义与界限。

二、东南亚华人文化“被政治化”的路径

在刻板印象、历史包袱和“他者”的交叉影响下,权威阶层将东南亚华人文化与所谓的“中国威胁”建立负面联系,进而将东南亚华人文化“政治化”。东南亚国家中出现的“文化政治化”现象,大多属于被动型。根据对东南亚多国相关案例的综合分析,笔者认为“文化政治化”可分为三个阶段:一是启动:施动者赋予特定文化元素以负面含义;二是渲染:指涉文化关键术语和符号脱离主流文化;三是制造冲突:扩大影响范围,指涉其可能破坏国家秩序。

(一)启动:施动者赋予特定文化元素以负面含义

“文化政治化”的施动者是将某个文化元素从文化层面尝试上升至政治层面的主体,被动型“文化政治化”的施动者并非文化的所属者。一般来说,“施动者”是拥有政治话语权的权威阶层,是试图达到某种政治权谋和利益的群体或组织。“特定文化元素”是某个或某几个文化元素,是“文化政治化”路径中的工具。“特定”指的是有所限定,即施动者并不是将某类文化整体“政治化”,而往往只是利用其中一部分作为其“政治化”的工具,因为施动者不可能否定某个文化整体存在的意义及历史,“特定文化元素”只是其“文化政治化”路径中的牺牲品之一。“负面含义”,指的是施动者对上述文化元素赋予了某些负面文化的含义,使之成为众矢之的。作为被动型“文化政治化”路径的第一阶段,“施动者赋予特定文化元素以负面含义”,是指在权威阶层(非文化所属者)的主导作用下,特定文化元素被强加一些负面含义,被视作负面文化。

东南亚华人文化理应是东南亚各国文化的有机组成部分,但长期以来东南亚华人文化仍被看作是外来文化。为警惕华人与中国的密切联系,提防所谓的“中国威胁”及中国对东南亚国家的“文化渗透”,东南亚各国政府、政治精英、宗教团体、社会组织等权威阶层,都可能成为东南亚华人文化“被政治化”的施动者,而在东南亚华人社会中较为活跃的华人文化元素,便可能被赋予负面含义,成为相关施动者利用来抵制华人文化,乃至中国的借口或工具。

2015年,越南永福省斥资上千万美元修建孔庙,一开始并未计划摆放孔子牌位,后来有人提议摆放孔子牌位,并强调孔子是中华文化也是华人文化,便引发广泛的争议,认为政府不该斥巨资推广中华文化。2016年春节,文莱政府对华人社区春节期间的传统舞狮活动进行定时定点管理,并要求所有参与成员必须是华人。2017年,印尼厨闽县的关公像被指称为“中国战神”,泗水非政府组织联盟(LSM Surabaya)强制要求覆盖关公塑像。2018年底,马来西亚雪州政府于2016年制作的中文路牌被苏丹视作影响原住民文化的负面文化,州政府无奈撤下所有中文路牌。2019年,印尼梭罗市为庆祝春节在主街道挂上红灯笼,被批评“营造了在中国的氛围”,梭罗伊斯兰教勇士组织(LUIS)要求政府撤下主街道的红灯笼。2019年,菲律宾政府颁布紧急行政令,要求所有中文商铺招牌必须有英文翻译,不能让非主流语言占主体地位。

在以上案例中,被指涉的特定文化元素涉及孔庙与关公像、传统舞狮活动与春节红灯笼,还有中文路牌与招牌,均是与东南亚华人文化密切相关的元素。而施动者均非华人群体,包括但不限于中央政府、地方政府、社会组织、宗教团体和权威人士,是被动型“文化政治化”的初步阶段。在此过程中,施动者尝试将文化元素及相关现象与“负面文化”捆绑,如“关公是中国战神”“灯笼营造在中国的氛围”“孔子是中国人物”,进而提出超常规、非常态的诉求,如覆盖关公塑像、撤下中文路牌等。但这些特定文化元素并不属于负面文化,却因涉及政治、民族、宗教等原因而被施动者列入“负面文化”。上述例子的实质都是反对带有华人文化色彩的文化元素,认为其“喧宾夺主”,对原住民文化不利,抢夺原住民文化的主流地位。

(二)渲染:指涉文化关键术语和符号脱离主流文化

文化关键术语和符号是容易引发共鸣的文化元素。如中国和华人文化特有的春节及相关庆祝活动、中华传统文化中的历史人物,都是华人文化的关键性术语和符号。而主流文化往往是原住民文化,东南亚的原住民文化一般带有主要宗教和主体族群的色彩,如文莱、印尼和马来西亚的主流文化均是伊斯兰文化,印尼的主流文化还包括爪哇文化。“文化政治化”的施动者在赋予华人特定文化元素负面含义后,会进一步指涉这些文化关键术语和符号脱离主流文化。

印尼约87%的居民信奉伊斯兰教,[12]爪哇族是最大的部族,可以说印尼社会的主流文化是伊斯兰文化(宗教层面)和爪哇文化(族群层面)。相较之下,印尼的关公文化属于“双重少数”,处于印尼宗教民族文化的边缘。但作为传统的民间信仰,印尼民众对关公并不陌生,关公崇拜在印尼更是盛行已久,印尼还有专门的关氏宗亲会。当明清大量中国人移居东南亚时,关公崇拜也被一起带入了这一地区,并对当地华人的日常生活、族群凝聚产生了巨大影响,至今在印尼仍可见到不少“关帝庙”。[13]关公文化早已融入了印尼主流文化,很多印尼原住民也常进入关公庙参观。然而,一些别有用心的社会组织依然利用关公文化“做文章”,将其视作文化关键符号,指涉关公文化与印尼主流文化相悖。厨闽关公像建于2016年,建成后被印尼世界纪录博物馆认定为东南亚最高的神像。遗憾的是,此像已于2020年初倒塌。但关公像实体的湮灭并未平息它带来的舆论争端。早在2017年,印尼人民协商会议议长祖格夫利·哈桑(Zulkifli Hasan)出席关圣庙的纪念活动,使得关公像广受关注。在此,来自泗水非政府组织联盟的部分成员举行了大型示威活动,要求拆除关公像,并指涉关公是“中国战神”,与印尼历史没有关系,[14]提出关公像“不能代表印尼文化”。[15]最终,迫于舆论压力,厨闽关公像被迫遮盖半年多时间。

在越南,因新建孔庙而引起了公众的争议以及多位越南文化研究学者的反对,如越南民间文化研究院前院长吴德盛(Ngô Đức Thịnh)、阮玉进(Nguyễn Ngọc Tiến)、陈林牟(Trần Lâm Biền)都曾公开反对永福省斥巨资建敬拜孔子的建筑。阮椿面(Dr. Nguyen Xuan Dien)博士直言反对敬拜一位与越南不再有关系的中国人物,并暗示孔子象征着越南政府付出努力彻底清除遗留的旧制度和迷信。[16]越南民众反对的其实不是孔庙,而是在其中供奉孔子牌位。但矛盾的是,儒学文化在越南传统文化中也占有重要地位,越南已建成多座孔庙,而民众却普遍认为不应浪费公帑来新建孔庙以敬拜与越南没有关系的中国文人。在此,施动者把华人文化与遗留的旧制度与迷信相联系,认为孔庙浪费国家财政来彰显跟越南历史无关的文化,指出孔庙不属于越南主流文化。

在东南亚各国,关公代表忠义形象和勇敢精神,孔子与儒学是华人传统文化的重要组成部分,甚至以儒家学说为教义的孔教成为了某些东南亚国家的官方宗教。但在关公像案例中,这种文化元素不仅被赋予负面含义,关公像被指代表“中国战神”,甚至称建关公像意味着“佐科政府被华人控制”,[17]被认为与印尼主流文化无关,无益于印尼社会文化和民族文化,影响印尼主流文化的发展。而在越南孔庙案例中,孔子被视作与越南历史无关的人物,暗指建孔庙此举是复兴旧制度与迷信。一旦这些文化关键术语和符号被视作脱离主流文化,华人的文化地位将岌岌可危,并可能影响中国与这些东南亚国家的文化交流与合作。

(三)制造冲突:扩大影响范围,指涉其可能破坏国家秩序

被赋予负面含义的文化关键术语和符号,依然停留在文化层面,也就是讨论文化与文化的冲突性,但施动者的目的并不止于此。为成功使华人文化“政治化”,施动者在赋予特定文化元素负面含义,证明文化关键术语和符号脱离主流文化后,下一步即是制造冲突,提升上述两个阶段的影响,夸大华人文化与主流文化的矛盾,将矛盾从文化层面上升至政治层面,以达到将华人文化排除在主流文化外的目的,并尝试将其妖魔化为可能破坏国家秩序的危险因素。

马来西亚的华人文化延续性强,马来西亚的华文教育、华人社团和华文报刊也都取得了较好的发展。即便如此,华人文化也常常遭受冲击。2017年1月,雪州州政府首开先例,决定根据地方社群情况,使用双语路牌,即雪州的华人新村、重组村和华人渔村,使用中文和马来文路牌,而马来甘榜使用马来文和爪哇文路牌。[18]然而,好景不长,2018年底,马来西亚雪州州政府就下令最迟在12月11日前撤下所有中马双语路牌,换上马来文单语路牌。[19]2019年,雪州大臣阿米鲁丁(Amirudin)指出,州政府的立场与希望联盟维护宪法、保障马来统治者地位、马来人特权、伊斯兰作为官方宗教,以及马来文作为国文等承诺是相符的。[20]最终,在政府的强硬态度下,雪州的所有中文路牌都被拆除,连柱子也未能幸免。中文,作为马来西亚华人文化的关键符号,由于“可能破坏马来西亚国家秩序”,最终“被政治化”。

类似的案例也发生在印尼。2019年初,梭罗市为庆祝中国新年在街道装饰红灯笼,却遭到梭罗伊斯兰教勇士组织的抗议,并爆发示威游行。该组织拍摄梭罗市灯笼的视频,并在公共场合发表反对演讲,同时组织抵制灯笼的示威游行,认为梭罗街道的大量灯笼营造了一种置身中国的氛围,质疑“这是在(中国)香港吗?”,并将其发布于印尼各大社交媒体,指责(中国)灯笼占据主干道的主要位置。[21]关于红灯笼的视频流传网络,其影响力和影响范围不断增大。施动者刻意将华人文化与主流文化的差异上升至政治层面,并直接指涉灯笼(代表华人文化)存在破坏国家秩序、威胁国家地位的可能性。

一块指引路牌、一个红灯笼,原本只是华人的传统文化符号,却被指涉为影响国家治理与国家政治的负面文化。在非文化所属者的主导作用下,中文路牌和红灯笼被迫与政治建立联系,被赋予负面含义,认为它们不但脱离主流文化,还威胁国家秩序。在这样的强硬措施下,施动者达到其将东南亚华人文化“政治化”的目标,“成功”将华人文化代表性的符号,即中文路牌和红灯笼,排斥在雪州州政府和梭罗市的主导概念之外,将中文路牌污名化为不利于马来西亚宪法、统治者地位、原住民特权和宗教的危险因素,将红灯笼妖魔化为中国文化“入侵”印尼的证据。

综上所述,在东南亚华人文化“被政治化”的过程中,以非文化所属者为主的具有政治权威和话语权的施动者,为达到其政治目的,赋予华人文化关键术语和符号以负面含义,进而一步步将东南亚华人文化“政治化”。

三、东南亚华人文化“被政治化”的原因

东南亚华人文化“被政治化”的现象越来越多,究其原因,是由多方面因素造成的。本文主要从以下三个方面进行分析。

(一)所在国多元复杂的政治、经济、宗教、族群因素

东南亚各国的政治、经济、宗教、族群因素复杂且多元。在东南亚部分国家,华人与原住民的地位往往并不平等,华人的政治参与和文化地位均不如原住民。正因如此,东南亚华人积极参与东南亚政治、经济和文化活动,以不断提高自身的平等地位。然而,华人与原住民的隔阂由来已久,历史上殖民统治者对华侨实行分而治之的政策,埋下了民族冲突的隐患。

由于华人与原住民地位本身不平等,东南亚华人只有通过积极的政治、经济和文化表现,才能更好地发展,获取更多的资源和机会。政治上,东南亚华人精英积极参政,如参与选举或为其支持的政党提供资金支持,而政党在选举关键阶段也会积极寻求华人的投票支持。经济上,东南亚一些华人取得了较大成就,并积极与中国开展经济合作,成为中国和东南亚国家经济合作的桥梁。文化上,东南亚华人坚持不懈地传承与传播华人文化,并积极与中国开展文化交流等。东南亚华人在政治、经济、文化等方面取得的成就,也使得部分原住民感受到华人带来的“威胁”。一般来说,具有较强经济地位的阶层相应拥有较高的政治地位,但华人的处境则往往相反。在东南亚的部分国家,华人虽拥有强大的经济实力,却鲜少登上政坛,获得政治话语权。少数华人较强的经济表现使得原住民心生疑虑,担心华人经济实力延伸至政治实力、文化实力,因而在政治上防范华人,在文化上抵触华人文化。

(二)中国实力不断增强与所谓的“中国威胁”

随着中国经济实力增强,地区与国际影响力逐渐扩大,美西方构建的所谓的“中国威胁”在全球有一定的市场和受众。在上述案例中,除将华人文化“政治化”外,施动者的重要目的也包括将中国文化“政治化”。

一些东南亚国家民众对子虚乌有的“中国威胁”表示强烈的焦虑。如根据2021年尤索夫伊萨东南亚研究的民调,虽然东南亚民众认可中国成功遏制住疫情,且高达44.2%的受访者认为中国为该地区提供了最大帮助,但如果必须要在两个大国中选一个国家结盟时,61.5%的人选择了美国而非中国。[22]报告数据还显示,76.3%的受访者认为中国仍然是该地区无可争议的有影响力的经济强国,其中72.3%的受访者表示担心其日益增长的经济影响力,49.1%的受访者认为中国是最具影响力的政治和战略大国,这也使88.6%受访者对中国在东南亚的战略影响力产生了焦虑。[23]

总之,“中国威胁论”在东南亚社会有一定的受众,但事实上,根本不存在所谓的“中国威胁”,这是美西方为遏制中国发展所构建的谬论。在东南亚的多次“反华”“排华”事件中,中国人、中国也被无辜牵涉其中。原住民反对华人文化的理由大多直指中国、中国人及中国文化。这种现象在东南亚屡见不鲜,甚至在对华较为友好的一些东南亚国家,其社交媒体上也时时充斥着“中国威胁”的假新闻或不实的涉华负面言论。中国的国际形象面临着严峻的挑战。

(三)华人与祖籍国的“想象的共同体”

新中国成立初期,为了发展同东南亚国家的友好关系和保护华侨的权益,中国政府决定不承认双重国籍。根据中印尼签订的《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于双重国籍问题的条约》,凡属同时具有中国和印尼国籍的人,都应根据本人自愿的原则,选择其中一国国籍。24同时,中国政府表示这个政策同样适用于其他国家。毫无疑问,华人拥有所在国国籍,是所在国合法公民,且当代东南亚华人的国家认同与归属感很强。然而,华人很难割断与中国有关的历史与文化联系,他们与祖籍国,总成为“想象的共同体”。即在大多数原住民的想象中,华人与祖籍国的关系一定十分密切,华人的政治、经济和文化活动与中国利益紧密相连,想当然地将华人文化等同于中华文化,而将华人文化“政治化”则是维护国家安全与利益,防范所谓“中国威胁”的重要手段之一。但不管是中华文化还是华人文化,与各国原住民文化并不冲突,华人对祖籍国的文化认同也是可理解的现象,他们对当地的政治认同与对祖籍国的文化认同并不冲突。

本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson)认为,“民族是一种想象的政治共同体”。[25]即出于政治考虑,某类人被想象成一个共同体,即“民族”。由于华人血缘与祖籍国的渊源,华人文化与中华文化的关联性,加之中国政治经济实力不断增强,在“想象的共同体”影响下,非华人群体下意识地将华人与中国挂钩甚至划等号,将华人视作“假想敌”。需要指出的是,虽然东南亚华人与中国的经贸和文化关系密切,合作颇多,但其国家认同感和归属感都是所在国家。然而,他们的言行总是被虚构,目的总是被歪曲,华人文化在原住民想象的“华人—中国”这个共同体框架下,走向“被政治化”的道路。

四、“去政治化”的可能性与可行性

理论上,有“政治化”就必定有“去政治化”。“去政治化”的路径是“政治化”路径的倒推,也即存在“去政治化”的可能性。但“文化政治化”的主要动力是施动者,施动者有意建构“文化政治化”并从中获益,而“去政治化”意味着既得利益的损失,所以从施动者的角度,无论是主动型还是被动型,“去政治化”都显得动力不足。在主动型“文化政治化”中,由于文化所属者与施动者为同一主体,只要这一主体内部达成共识并付诸行动,并且产生某种负面意义时,“去政治化”就有被提上议程的必要性。但在被动型“文化政治化”的现象中,“去政治化”显得更为艰难。由于作为既得利益者的施动者不是文化所属者,文化沦为施动者的政治工具,他们不可能推动“去政治化”。而文化的所属者,如东南亚华人,从某种程度上来说是文化弱势方,他们是否有能力推动“去政治化”的议程?既然“文化政治化”本是被有意构建的,并不会以华人族群的意志为转移,那么,被动型“去政治化”,是否不可行?

根据“文化政治化”路径的角度,本文意欲推演“去政治化”的可行性构想,包括在启动阶段还原文化问题本质,坚持以文化沟通、交流和发展为重点的政策;在上升阶段影响施动者,引入权力更大的第三方介入和干预;在传播阶段阻断逻辑纽带,敦促有关政府部门极力打击不实新闻和极端言论。据此,对东南亚华人文化的“政治化”现象采取“去政治化”的举措,可采取第三方干预,如当地政府、非政府组织(如宗教团体、文化机构)、其他族群等,将“文化政治化”“降级”,将其还原为文化问题,回归文化的本质。基于此,在被动型“文化政治化”中,处于弱势方的文化所属者并非束手无策,同样可以采取一些举措,推动“去政治化”的议程。

东南亚华人在传播与传承华人文化时,也已意识到“文化政治化”的问题,并进行“去政治化”的尝试,且取得一定成绩。在有些国家,孔子学院被别有用心的人视为中国进行所谓“文化渗透”的重要手段。2020年8月,美国污名化中国孔子学院为“外国使团”,因为这类荒谬的原因,欧美部分国家甚至关停孔子学院。东南亚的孔子学院也面临类似的问题,而当地华人则在有意无意间采取了“去政治化”的举措。当前,印尼有8所孔子学院,印尼的孔子学院更多被称为“汉语教学中心”“汉语中心”“普通话中心”等。在重要场合、印尼文新闻报道上,印尼孔子学院很少被直接称为“孔子学院”,相关华人负责人努力扩大孔子学院的文化传播力和影响力,减少原住民对孔子学院的负面关注,进而尝试对华人文化,尤其是孔子学院“去政治化”。缅甸也有相似的情况,曼德勒永福语言电脑学校孔子课堂的特点是以语法教学为主,把文化和语言剥离,重视语言的结构而非内容,[26]汉语教学作为第二语言是主要目的,但不教授中华文化。这些都是“去政治化”的尝试,在一开始就尽量避免文化与政治的纠葛与冲突。华人之所以做如此尝试,如此隐晦地开办孔子学院或孔子课堂,并非“名不正言不顺”,更多是出于发展华文教育的考虑,以避免华人文化被推向舆论焦点,减少孔子学院、华人文化被“文化政治化”的可能性,也是“去政治化”的表现。

五、结语

东南亚华人文化“被政治化”的原因常与客观存在无关,而与施动者的主观意图和权力阶级息息相关。这不但在一定程度上限制了东南亚华人文化、政治、经济等方面的发展,也影响着中华文化在东南亚国家的传播与传承,阻碍了中国与东南亚国家的文化交流与合作,甚至影响着中国的国家形象,使“一带一路”倡议在东南亚的建设与发展蒙上阴影。近年来,在部分域外大国的鼓吹下,空穴来风的所谓“中国威胁”甚嚣尘上,“中国目的”更是饱受质疑,东南亚部分国家也随之受影响。在新冠疫情的影响下,东南亚社会对华的负面情绪,一再放大,内容涉及经济、政治、文化、社会等多个领域。若这些问题被“政治化”,甚至上升至更为严重的“安全化”,将对中国产生不利的影响。因此,如果“去政治化”举措能够实现,东南亚华人文化“被政治化”的现象将会有所缓和,同时,也有利于促进中国与东南亚国家的人文交流与合作,增进中国与东南亚国家之间的民心相通。

[注释]

[1]谭天星:《变异与继承:谈从“华侨文化”到“华人文化”的发展》,《华侨华人历史研究》1996年第1期。

[2]庄国土:《论东南亚的华族》,《世界民族》2002年第3期。

[3]梁英明:《从东南亚华人看文化交流与融合》,《华侨华人历史研究》2006年第4期。

[4]杨启光:《试论印尼华人文化》,《东南亚研究》2006年第4期。

[5]C. Hay,Why We Hate Politics, Cambridge: Polity Press, 2007, pp.27-28.

[6]A. Toplisek, “Rethinking (De)Politicisation in Liberalism: Macro-and Micro-political Perspectives”, in J. Buller, P.E. Donmez, A. Standring and M, Wood(eds.),Comparing Strategies of (De)Politicisation in Europe: Governance,Resistance and Anti-politics, New York: Palgrave Macmillan, 2019, p.25.

[7]参见:周玉渊:《发展中国家债务问题政治化的影响与反思》,《国际展望》2020年第1期;潘玥:《中国海外高铁“政治化”问题研究——以印尼雅万高铁为例》,《当代亚太》2017年第5期;毛德松:《当代“国际经济政治化”简析》,《世界经济与政治》1998年第10期。

[8]参见:金炳镐、孙军、肖锐:《民族问题“去政治化”、“文化化”:“新思路”还是“老套路”?——民族理论前沿研究系列论文之三》,《黑龙江民族丛刊》2012年第3期;毕跃光:《国家类型与民族问题的解决——兼谈国家对少数民族政策的“政治化”与“文化化”》,《世界民族》2009年第4期;都永浩:《政治属性是民族共同体的核心内涵——评民族“去政治化”与“文化化”》,《黑龙江民族丛刊》2009年第3期;陈玉屏:《民族问题能否“去政治化”论争之我见》,《西南民族大学学报》2008年第7期;陈建樾:《多民族国家和谐社会的构建与民族问题的解决——评民族问题的“去政治化”与“文化化”》,《世界民族》2005年第5期。

[9]参见:陈根发:《论宗教宽容的政治化和法律化》,《环球法律评论》2007年第2期。

[10]刘泽华:《关于政治文化研究的笔谈》,《天津社会科学》1991年第3期。

[11]S. Wright, “The Politicization of ‘Culture’”,Anthropology Today, Vol. 14, No. 1, 1998, pp.7-15.

[12]许利平、薛松、刘畅:《列国志·印度尼西亚》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第1~2页。

[13]郭武:《“一带一路”视域下的印尼道教》,《世界宗教文化》2019年第1期。

[14]“5 Fakta Patung Dewa di Tuban yang Diprotes Warga, Nomor 5 Bikin Berdecak Kagum!”,Tribunnews, 7 Agustus 2017, https://wow.tribunnews.com/2017/08/07/5-fakta-patung-dewa-di-tuban-yang-diprotes-warga-nomor-5-bikin-berdecak-kagum?page=2,2019年10月20日浏览。

[15][17]游弦鹤:《“不能代表印尼文化”印尼最高关公像争议声中被遮盖》,环球网,2017年8月9日,https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnK4zjR。

[16]“Xây Văn miếu 271 tỉ ở tỉnh, có lãng phí quá không?”,Báo Tuổi trẻ, 8 June 2015, https://tuoitre.vn/co-can-xayvan-mieu-tram-ti-758502.htm,2020年5月15日浏览。

[18]《丹戎士拔中文路牌再掀议 雪大臣:下周宣布拆与否》,东方日报,2019年6月29日,https://www.orientaldaily.com.my/news/central/2019/06/29/296201。

[19]《雪州苏丹谕令撤下中巫双语路牌》,联合早报,2018年11月19日,https://www.zaobao.com.sg/realtime/world/story20181119-908958,2021年7月4日浏览。

[20]“Azmin ‘Tidak Tahu’ Tukar Tulisan Cina, MB Kata Mesyuarat Exco ‘Tidak Dimaklum’”,Mindarakyat, 22 November 2018, https://www.mindarakyat.net/2018/11/azmin-tidak-tahu-tukar-tulisan-cina-mb.html,2020年5月18日浏览。

[21]“Beredar Video Demo Tolak Lampion di Solo, Cek Ini Fakta Sebenarnya”,Solopos, 21 Januari 2019, https://soloraya.solopos.com/read/20190121/489/966505/beredar-video-demo-tolak-lampion-di-solo-cek-ini-faktasebenarnya,2019年10月23日浏览。

[22][23]“The State of Southeast Asia: 2021 Survey Report”,ISEAS, 2021, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/01/The-State-of-SEA-2021-v2.pdf,2021年3月10日浏览。

[24]《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于双重国籍问题的条约》,全国人民代表大会常务委员会公报,1960年,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/23/content_5000688.htm。

[25][美]本尼迪克特·安德森著,吴叡人译:《想象的共同体》,上海人民出版社,2016年,第6页。

[26]《缅甸华文教育与缅甸华人的命运纠葛》,《海外华文教育动态》2011年第11期。