基于地形起伏度的江西省农村居民点空间分布特征研究

谢龙云, 陈庭甫, 刘 影, 刘丹丹

(1. 江西师范大学 地理与环境学院,南昌 330022; 2. 江西省减灾备灾中心,南昌 330036)

引 言

农村居民点是乡村地域系统中多尺度多要素交互作用下产生的广域空间[1],其空间分布格局是乡村各种社会经济活动在自然、社会和经济等区域综合环境影响下的反映[2-3]。长期以来,农村居民点的建设处于自发选择的状态,造成了空间结构松散、形态发展无序等现象[4-5],不利于土地的集约利用和基础设施建设,极大影响着区域经济的发展规模、方向以及可能性[6]。当前,我国脱贫攻坚战已取得全面胜利,“三农”工作的重心历史性转向全面推进乡村振兴。开展区域农村居民点空间分布格局、特征的研究,对于指导农村居民点统筹发展,巩固和拓展脱贫攻坚成果,加快农业农村现代化具有重要的现实意义[7]。

地形作为最基本的自然地理要素,对农村居民点分布有着最为直接的影响[8],地形直接影响地面物质的流动与能量转化从而对人类活动产生限制作用,使农村居民点分布在不同地形上呈现出空间规律变化特征[9]。从国内外相关研究来看,地形对农村居民点分布的影响研究多集中在运用平均最邻近指数、核密度估计、区位熵、空间热点探测分析等测度指标和方法[10-12],选取高程、坡度、坡向、地形起伏度和地表粗糙度等地形因子[13-14],探讨多种地形因子对农村居民点分布影响的规律性和差异性[15-17]。综合比较已有文献研究发现,目前深入研究单一地形因子与农村居民点空间分布关系的文献尚属少见。在研究尺度上,现有研究多数以县域、村域等小尺度区域研究为主[18-19],虽有助于揭示居民点空间格局微观驱动机理,但对于中观省域尺度的居民点分布特征把握不足。这在一定程度上制约了农村居民点空间分布格局背后所涵盖的本质特征与地域规律的深入挖掘[20]。

江西省作为典型南方丘陵地区兼具大湖平原,地形分异明显且起伏多变的自然地理环境孕育了独具特色、地域差异鲜明的农村居民点空间格局[21]。因此,从地形起伏度角度探讨江西省农村居民点空间分布特征及规律,对于探索不同地域环境下农村居民点建设与合理布局具有重要的理论意义和实践价值。基于此,本文采用均值变点法确定江西省地形起伏度评价的最佳分析窗口,提取地形起伏度以明确江西省地形结构特点。综合运用核密度估计、景观格局指数等方法,揭示地形起伏度影响下的农村居民点分布格局,以期为农村居民点空间布局优化、“美丽江西”建设和乡村振兴提供量化依据和科学参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源及预处理

本文使用的高程数据为先进星载热发射和反射辐射仪全球数字高程模型(ASTER GDEM)第二版数据,为全球首套覆盖(83°N~83°S)的30 m DEM 数据,数据来源于日本航天局(JAXA,http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/)与美国国家航空航 天 局 网 站( NASA, http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/)。运用ArcGIS 软件对覆盖研究区范围的原始数据进行拼接投影等前期工作后,利用江西省矢量边界对其进行裁剪得到江西省DEM 数据。江西省农村居民点矢量数据为2018 年土地覆被类型数据,数据来源于鄱阳湖湿地与流域教育部重点实验室(江西师范大学)。数据包括江西省6 类一级分类(耕地、林地、草地、水域、城乡建设用地和未利用土地)和26 类二级分类(包括水田、旱地、有林地和农村居民点等)的地表覆盖类型。借助ArcGIS 10.2 软件操作平台,提取农村居民点用地信息,得到2018 年江西省农村居民点矢量数据。

1.2 研究方法

1.2.1 均值变点法

地形起伏度的计算精度取决于分析窗口的大小,科学合理地选取最佳分析窗口提取地形起伏度,已成为提高地形起伏度研究有效性和实用性的关键[22]。研究表明随着分析窗口增大,平均高差先快速增大,经过唯一的“拐点”后增速明显减缓并缓慢增大,该变化曲线上唯一的“拐点”对应的窗口面积即为最佳分析窗口[23]。非主观性选择分析窗口阈值的均值变点法能够客观、准确地确定区域地形起伏度研究的最佳评价窗口,从而成为计算区域地形起伏度最佳分析窗口的主流研究方法[24]。本研究采用均值变点法确定江西省地形起伏度的最佳分析窗口,其原理如下:

第一,计算不同分析窗口下的单位地势度T,计算公式为:

式中,Ti、ti、si分别为分析窗口下的单位地势度、平均高差和窗口面积。

第二,对序列T求对数(l nT),得到非线性序列Xt(t=2,3,···,199,200)。

式中:N表示样本总数;S和Si分别为总样本的离差平方和及前后两段样本的离差平方和之差。

第四,利用式(3)、式(4)求取S和Si的差值,以二者差值表征不同分析窗口下的高差的增速变化。当S和Si的差值达到最大时对应的分析窗口面积即为地形起伏度的最佳分析窗口。

基于30 m 分辨率的DEM 数据,利用ArcGIS空间分析模块,开辟移动步距为1 的n×n(n=2,3,···,199,200)矩形分析窗口,得到不同窗口面积下对应的平均高程差并将二者进行对数拟合(图1a)。分析窗口与平均高差对应关系拟合曲线表明,研究区的平均高差随窗口面积的增加始终呈现上升的趋势,二者的关系符合对数函数关系(拟合值约为0.99)。由图1b 发现,随着分析窗口增大,S和Si的差值先增后减。在第53 个点时差值达到最大(278.48),该点对应的窗口为54 × 54 个网格。故基于ASTER GDEM V2 数据提取江西省地形起伏度的最佳分析窗口大小约为2.62 km2。

图1 不同窗口面积下的平均高程差(a)及S 与 Si差值的变化曲线(b)

1.2.2 地形起伏度计算模型

本文借鉴封志明等[25]在人居环境适宜性研究中提出的地形起伏度计算模型,其计算公式为:

1.2.3 核密度估计

核密度估计(Kernel Density Estimation)是一种非参数的表面密度估算方法,其原理是借助一个动态窗口以估算空间点位的密度。与传统的点密度估计方法相比,核密度估计结果具有更高的连续性[26]。本文运用核密度估计表征江西省农村居民点空间分布的密集状况。计算公式为:

1.2.4 景观格局指数

景观格局指数是用一系列定量化的指标来反映景观格局的结构组成和空间分布等特征[27]。本文主要引用了斑块个数(Number of Patches,NP)、斑块总面积(Class area,CA)、平均斑块面积(Mean Patch Size,MPS)、斑块所占景观面积比例(Percent of landscape,PLAND)、斑块密度(Patch Diversity,PD)、距离指数E 和居民点分散度F 来说明江西省农村居民点规模和布局特征。

2 结果与分析

2.1 基于地形起伏度的江西省地形适宜性评价

2.1.1 地形起伏度空间分布特征

利用公式(4)计算江西省最佳分析窗口下的地形起伏度,基于ArcGIS 生成江西省地形起伏度图谱信息。由图2a 可知,江西省地形起伏度值介于0~3.67 之间,地形起伏度总体趋势表现为东、南、西部三面高,中部和北部低,空间分布呈U 形特征。地形起伏高值区域主要分布在罗霄山脉、九岭山脉及武夷山脉(北段)区域,区内山地丘陵和盆地相间,地势起伏大。低值区域主要分布在鄱阳湖冲积平原区,区内河网密集、平原广布,地势起伏小。

图2 江西省地形起伏度情况

图2b 表明,整体上江西省地形起伏度以低值为主,但地形起伏度存在明显的阶段性变化。1)当地形起伏度小于0.31 时,分布比例呈现单峰波动特征。具体表现为,地形起伏度在0~0.12 之间,分布比例骤增至6.37%,相应的土地面积累计频率达到8.63%,在空间上集中分布在江西省北部的鄱阳湖平原地区;地形起伏度在0.12~0.31 之间,分布比例减小到3.12%,土地面积累计频率达到30.82%,新增区域主要分布在鄱阳湖平原外围的低丘岗地及“五河”流域河谷平原地区。2)地形起伏度介于0.31~0.58 之间,分布比例变化较为平缓,均值为3.11%,零星分布于研究区地势较低的河谷、低山丘陵地区。3)当地形起伏度介于0.58~1.52 时,分布比例缓慢减小,土地面积累计频率达到91.98%,相应的土地面积占江西省的41.73%,在空间上集中连片分布在江西省东(武夷山片区)、西部(罗霄山片区、九岭山片区)边缘山地及赣南低山丘陵地区。4)当地形起伏度大于1.52 时,土地面积占江西省的8.02%,在空间分布则较为分散,零星分布于高山地区。

2.1.2 地形适宜性评价

结合地形起伏度与人口分布的特征及相关性分析结果[28],根据江西省地形起伏度及其空间分布特征、地形起伏度及平均海拔、相对高差等指标,对江西省地形适宜性进行空间分析与分区,适宜性评价指标如表1 所示。即将海拔在200 m 以下、相对高差在50 m 以下的平原、盆地划分为高度适宜地区,相应地形起伏度取值为0~0.2;类似地将丘陵和中山地形分别划分为比较适宜地区和一般适宜地区,相应地形起伏度取值分别为0.2~1 和1~2。

表1 基于地形起伏度的江西省地形适宜性评价指标

基于地形起伏度的江西省地形适宜性评价结果(图3)表明:1)高度适宜地区,土地面积比重为19.82%,主要集中在鄱阳湖平原、赣抚平原、吉泰盆地及地势较低的河谷平原等区域。该区域地形起伏度在0.2 以下,地势和缓、平地集中,地形地貌条件优越。2)比较适宜地区,分布介于高度适宜和一般适宜地区之间,土地面积比重为56.61%,是江西省比重最大的地形适宜性类型。主要为地形起伏度介于0.2~1.0 的低山、丘陵地区,地形条件相对优越。3)一般适宜地区土地面积比重为21.24%,主要集中分布在武夷山片区、赣南低山丘陵地区、罗霄山片区、九岭山片区、幕阜山片区和雩山片区等区域。4)临界适宜地区土地面积仅占2.21%,零星分布于江西省边缘山地主脊地带,该区域地形起伏大、地表切割严重且破碎化明显。综合来看,江西省地形适宜程度整体表现为平原、盆地高于丘陵、山地的特征。其中,高度适宜与比较适宜地区集中分布在中、北部,随着地形起伏度从鄱阳湖平原逐渐向东、西、南部三面地区抬升,高度适宜地区与比较适宜地区面积比重呈逐步减少趋势。

图3 基于地形起伏度的江西省地形适宜性评价结果

2.2 农村居民点空间分布特征

2.2.1 农村居民点密度和规模特征

为深入分析农村居民空间集聚的具体态势,采用核密度估计方法,计算江西省农村居民点核密度。使用自然断点法将居民点核密度划分为低密度区(0~0.13 个/km2),中低密度区(0.13~0.29 个/km2),中密度区(0.29~0.51 个/km2),中高密度区(0.51~0.80 个/km2),高密度区(0.80~1.62 个/km2)五个评价单元(图4a)。由图可看出江西省农村居民点核密度空间分布总体上呈现北密南疏的格局,农村居民点空间差异显著。其中,高密度区整体上呈散点状分布在地形起伏较低的鄱阳湖平原、赣抚平原和吉泰盆地等区域;中高密度区呈“十”字形分布在高密度区的边缘地带,在空间上主要地势较低的河谷平原;而地形起伏较为剧烈的武夷山片区、赣南低山丘陵地区、罗霄山片区和幕阜山片区等边缘山区农村居民点分布较为稀疏,核密度值基本低于0.13 个/km2。

图4 江西省农村居民点特征示意图

基于ArcGIS 软件,将江西省农村居民点用地规模按照 < 2 hm2、2~5 hm2、5~10 hm2、10~30 hm2和 > 30 hm2分为5 种类型(图4b)。空间分布上,农村居民点用地规模高值区主要集中在鄱阳湖平原、赣抚平原及部分河谷平原地区,该区域地势低平、农村居民点密集分布且面积规模大,其规模多集中在10 hm2以上;而大部分省域边缘山区,受地形起伏影响,乡村聚落发育较为缓慢,农村居民规模则相对较小,基本在2 hm2以下。由此可见,江西省农村居民点用地规模空间分布与居民点密度分布具有一致性,即农村居民点面积与密度均呈现北多南少的空间格局。以鄱阳湖平原为代表的平原地区,地势和缓、平地集中,耕地资源丰富,农业发展基础好,农村建设条件和资金条件更为优越,促使该区农村居民点在空间上更大规模的集聚和连片分布。反观江西省边缘山区,受限于地形条件,农村居民点分布稀疏且规模较小。

2.2.2 农村居民点的景观格局

农村居民点斑块在不同地形起伏度的分布状况是表征其空间分布特征的重要指标和内容,本文运用ArcGIS 叠加分析,计算不同地形起伏度分级梯度上农村居民点斑块的景观格局指数(表2)。通过地形起伏度和农村居民点分布的相关性,揭示农村居民点空间分布规律。结果显示:1)地形起伏度在0~1 之间,农村居民点数量占总居民点数量的96.83%,面积占居民点总面积的98.57%。其中,地形起伏度介于0~0.2 时,农村居民点斑块数量占总居民点数量的25.27%,面积占居民点总面积的32.76%。农村居民点斑块数、斑块总面积、斑块所占景观面积比例及斑块密度都在该区域范围内达到极值,表明该地势起伏度范围内是农村居民点的主要聚集区。2)农村居民点平均斑块面积、斑块所占景观面积比例和斑块密度与地形起伏度呈现明显的负相关性,随着地形起伏度的增加农村居民点平均斑块面积、斑块所占景观面积比例和斑块密度呈减少趋势。3)距离指数随着地形起伏度的增加逐渐增大,表明农村居民点空间布局更加零散。居民点分散度逐渐增大,表明农村居民点聚集程度逐渐降低、集聚能力逐渐减弱。由此可见,江西省农村居民点分布与地形起伏度的关系较为显著,随着地形起伏度的增加区域居民点斑块数量、斑块面积及斑块密度逐渐减小。距离指数和分散度呈逐渐增大的趋势,这表明地形起伏度低值区域居民点相对连续分布、规模较大且完整性较好,而地形起伏度高值区域地形破碎,居民点分布数量和规模较小,空间聚集程度较低、连续性较差。

表2 地形起伏度分级和农村居民点景观指数

2.2.3 不同地形适宜区的农村居民点分布特征

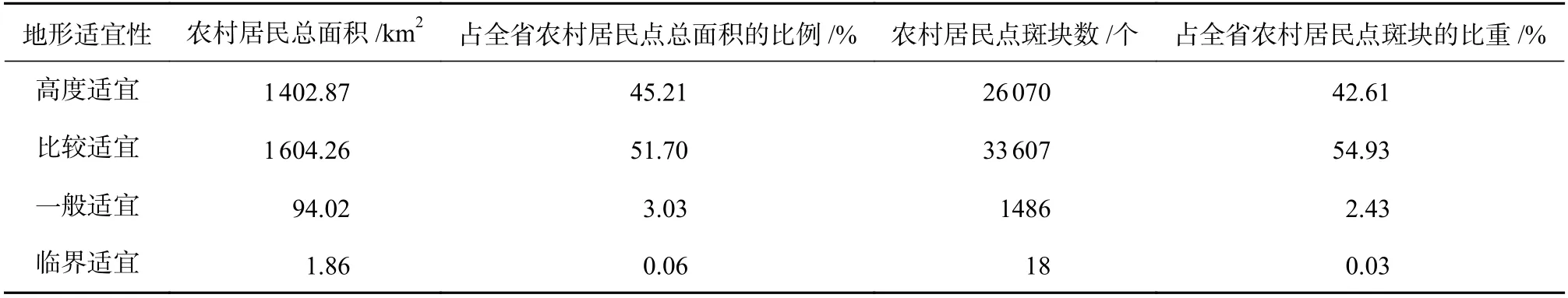

基于江西省地形适宜性评价结果,统计不同地形适宜性居民点总面积和斑块数(表3),结果表明:全省农村居民点总面积的比例大小排序为高度适宜(45.21%)> 比较适宜(51.70%)> 一般适宜(2.43%)> 临界适宜(0.03%)。总体来看,江西省农村居民点集中分布在地形高度适宜、比较适宜两个等级。随着地形适宜性的提高,居民点数量及平均规模均呈逐渐增大的趋势,这充分说明了地形起伏度是影响农村居民点分布的重要因素。值得注意的是,地形高度适宜地区(地形起伏度 < 0.2)土地面积比重为19.82%,但相应农村居民点分布比例达45.21%。随着社会经济发展,势必使土地利用强度加大,从而导致人地关系矛盾加剧,谋求不同地形起伏度下农村居民点合理分布是未来不可忽视的关键问题。然而,地形比较适宜地区土地面积比重为56.61%,相应农村居民点分布比例为51.70%,该区域受地形一定限制,但地形条件相对较好。目前来看,该区域农村居民点规模及其吸纳能力仍有很大提升空间。

表3 不同地形适宜区的农村居民点数量及规模

3 结论与讨论

3.1 结论

1)江西省地形起伏度值介于0~3.67 之间,地形起伏度均值为0.68,主要以低值为主。91.98%的区域地形起伏度介于0~1.52 之间。地形起伏度总体趋势表现为东、南、西部三面高,中部和北部低,在空间分布上呈U 形特征。

2)江西省地形适宜程度整体表现为平原、盆地高于丘陵、山地的特征。其中,高度适宜地区、比较适宜地区、一般适宜地区和临界适宜地区土地面积比重分别为19.82%、56.61%、21.24%和2.21%,随着地形起伏度从鄱阳湖平原逐渐向东、西、南部三面地区抬升,高度适宜地区与比较适宜地区面积比重呈逐步减少趋势。

3)江西省农村居民点面积与密度均呈现北多南少的空间格局。农村居民点密度和规模高值区主要集中在地形起伏度较低的鄱阳湖平原、赣抚平原、吉泰盆地及部分河谷平原区域;低值区主要分布在地形起伏较为剧烈的武夷山片区、赣南低山丘陵地区、罗霄山片区和幕阜山片区等边缘山区。

4)江西省农村居民点分布与地形起伏度的关系显著,随着地形起伏度的增加区域居民点斑块数量、斑块面积及斑块密度逐渐减小,而距离指数和分散度呈逐渐增大的趋势。

5)江西省农村居民点集中分布在地形高度适宜、比较适宜两个等级,占全省农村居民点总面积的比例分别为45.21%和51.70%,随着地形适宜性的提高,居民点数量及平均规模均呈逐渐增大的趋势。

3.2 讨论

本文基于地形起伏度明确江西省地形结构,运用核密度估计、景观格局指数等方法探讨地形起伏度影响下农村居民点空间分布格局。研究结果反映了江西省农村居民点分布与地形起伏度的相互关系,地形起伏度低值区域农村居民点集聚能力较强,居民点相对连续分布、规模较大,而地形起伏度高值区域则相反。研究还发现,地形比较适宜地区土地面积比重为56.61%,相应农村居民点分布比例为51.70%,该区域农村居民点规模及其吸纳能力仍有很大潜力。这说明,研究区内的农村居民点仍存在进一步优化布局的方面。因此,地形起伏度这一客观存在是江西省未来优化农村居民点布局的重要考虑因子。此外,本研究以2018 年农村居民点矢量数据展开静态研究,对农村居民点动态演变过程的研究尚浅,未来研究应结合时间序列上的农村居民点数据探讨农村居民点的演化规律以及在不同时段受地形起伏度影响的共同特征和差异性。