走进恭王府

——考研与读研

田 青

中国艺术研究院音乐研究所

一

过去,提到恭王府,人们就会想到中国艺术研究院,因为中国艺术研究院和中国音乐学院都曾在那里办公。中国艺术研究院研究生部,也设在那座古老的王府里,那里曾经是全国文艺青年向往的地方。

走进恭王府是不容易的,这要从头说起。1968年春,我从天津市梨园头中学“上山下乡”到黑龙江省哈尔滨市郊区向阳公社黄河大队插队落户。1973年,大学招收“工农兵学员”,首次提出在“贫下中农推荐”的基础上增加“文化考察”,给一些有一定学习基础的“知识青年”增加了求学的机会。在此之前的两次“工农兵学员”推荐中,我都因为表现好而被小队、大队推荐了上去,但两次又都被替换成了别人。这次,天津音乐学院与天津美术学院合并后的“天津艺术学院”到东北招生,我交了两首我作词作曲的四部合唱和两幅速写,同时报考了音乐系和美术系。作品提交后不久,即接到要我去哈尔滨师范学院(现哈尔滨师范大学)面试的通知。当时的主考官即后来担任天津音乐学院作曲系系主任的杨今豪教授。面试很顺利,“视唱练耳”考试之后,杨先生考了我一些简单的和声知识,问我跟谁学的和声。我说:“跟斯波索宾。”了解到我在农村劳作期间还能仅凭一本借来的斯波索宾《和声学》自学,他颇为赞许,当时就跟我说:“你不要再考美术系了。”意思就是作曲系很有希望。没想到,那一年出了一个“白卷先生”张铁生,引起对“旧教育制度回潮”的大批判,“文化考察”成绩作废。我以为又没戏了,幸运的是艺术与体育专业仍然要“参考”业务考试成绩,于是,我得以顶着“工农兵学员”的帽子进入天津音乐学院作曲系学习。

当时的“工农兵学员”上大学,基本学制不超过3年,但天津音乐学院的领导和教师们以作曲系课程繁多为由,单把作曲系的学制延长到4年。那时,天津音乐学院还没有音乐学系,也没有正式开设音乐理论专业的课程,作曲系主要是学习“四大件”(作曲、和声、复调、配器)。1976年,缪天瑞院长和杨今豪主任为了未来课程的需要,并根据我的文史基础和对中国古代音乐史的爱好,决定培养我在音乐学方面发展,于是打破常规,安排我到北京中央音乐学院听课并跟随音研所的黄翔鹏先生学习。黄先生是中央音乐学院的老人(中央音乐学院1949年成立于天津,院址即现在天津音乐学院所在的河东区十一经路,1958年迁至北京,留下一部与河北艺术师范学院合并,即现在的天津音乐学院),在作曲系毕业并长期任教,对为老单位培养后辈欣然允诺。当时的社会氛围和人际关系是现在的年轻人无法想象、也很难理解的。虽然我第一次去见黄先生时拿着天津音乐学院的正式介绍信和缪院长的便条,但天津音乐学院和音研所并没有委托代培的合约,也没有给过黄先生一分钱的报酬,我这个“私淑弟子”居然也从没有给过黄先生任何一点“孝敬”,倒是经常“蹭”黄先生的饭。

学校在安排我去北京学习的同时,还安排我给下一班(三年级)的同学“试讲”中国古代音乐史的课程,真的是“现趸现卖”“急用先学”。那段时间里,我差不多两周一次去音研所找黄先生求教,黄先生对我的教学方式是让我自定研究方向和选题,充分利用研究所图书馆,自己看书、编讲义、写文章,有问题随时请教。现在还记得我第一次去东直门左家庄外新源里西一楼的音乐研究所是在盛夏,研究所地处城乡结合部,周围还都是农村的菜地,似乎刚施过“有机肥”,空气中弥漫着一股浓浓的粪味儿。在我和许多音乐学者心目中圣殿一般的“音研所”,包括住在西二楼的杨荫浏、曹安和等老先生,就在这“接地气”的“氤氲”包围中,也难怪音研所至今仍然传承着到四野八荒做“田野工作”的优良传统。

我每次去音研所都是乘天津至北京的早班车,好像是6 点15 分发车,我爬起来先乘8 路公交车到东站,在站口早点铺吃上一碗馄饨再上车。中午用黄先生给我的饭票在音研所一楼的食堂排队打饭,能与我心目中无限高大的老师们同桌边吃边聊,受益匪浅。晚上再乘北京至天津的末班车回津。夏天还好,冬天的时候,真的是“三更灯火五更鸡”。至今,那天津东站(旧称“老龙头车站”)夜幕中的灯光和站前早点铺馄饨的香味,依然清晰、温暖,而黄先生清癯、生动的容貌以及音研所同事之间温婉、和谐的关系,更是铭记于心,历历在目。

1977年,我毕业留校正式担任《中国古代音乐史》课程的任课教师。我的毕业作品,也是我的第一部著作《中国古代音乐史话》,就是在此期间完成的。1979年,该书开始在上海音乐出版社主办的《音乐爱好者》杂志连载。同年5月,我携论文《音乐史中的唐明皇》赴京参加改革开放后中国音乐学界召开的第一个学术会议“中国音乐史工作座谈会”,系与会者当中年龄最小者。1980年,中国艺术研究院成立研究生部,开始招生。黄先生第一时间给我写信,嘱我报考。我当然高兴,即刻拿着黄先生给我的信去找缪院长。缪院长看过信,抬起头来,用他一贯平缓的语调柔声问我:“你……走了,这课谁教呢?”他似乎在问我,又似乎在问自己;他没有答应我走,也没有说我不能走。但是,他那至今在耳的柔软的南方普通话却让我无法只考虑自己的前程。毕竟,老院长和学校培养了我,我不能知恩不报、说走就走。我沉吟片刻,伸手拿回缪院长手中的信,也只低声说了一句:“算了,我不去了,在哪儿都能学习。”

缪天瑞先生

那时中国艺术研究院的研究生还不是一年一招,第二届的招生已是1982年,而此时缪院长已先调至中国艺术研究院任顾问,并在音乐研究所开始主编《中国音乐词典》。当时的院领导不会不放我走,只要作曲系系主任签字就没有问题了。杨今豪先生是系主任,也是我生命中的第一个贵人,是他把我从东北农村招来,是他发现我略通文墨而破例培养,并安排我在四年级时即为三年级同学上课,从而“顺理成章”地留校任教。我能够在编写讲义的基础上写作我的第一本书,也是由于他的鼓励,当时他的一句话“看三本书,就应该能写一本书了”,如禅宗的迎头棒喝一般打碎了我对“写书”的迷信。但是,他会放我走吗?

黄翔鹏先生

也是机缘凑巧,我要在报名材料上找领导签字的时候他出差了。于是,我找到他的“搭档”、时任作曲系书记的丁辛同志签字。丁书记是中华人民共和国成立前参加工作的老革命、老音乐工作者,他说“好啊,读书是好事”,痛痛快快签了字。后来听说杨先生出差回来后,二位先生还为此事有所龃龉,但我自认为在天津音乐学院读书四年、教书四年,算是功德圆满,于是心安理得地开始准备研究生考试了。

二

中国艺术研究院招收第一届研究生时,还没有全国外语统考,而这一次,研究生考试已入正轨,必须参加全国研究生考试的外语统考。我中学学的是俄语,早就就着饭吃了,因为自学过一点日语,所以买了一套6 册的日语教材,开始了我一生中最疯狂的学习过程:那一年的夏天酷热,家里坐不住人。每天早上8 点,我准时到离家最近的和平区图书馆阅览室(因为这里有空调)学习,中午回家扒口饭再去,直到图书馆下班。晚饭后,我拿着一个小马扎溜达到马路上,在路灯下继续学习。因为相信“临阵磨枪,不快也光”的俗话,我几乎一天一课,囫囵吞枣,用三个月读完了6册书中的5 册,在考试前两天,我找来上一年考试的卷子想试试看自己学习的成效,才发现我连题目都看不懂!但“天不灭曹”,考试那天我骑自行车去位于天津纺织学院的考场,路上还在背的一个“常用句式”,居然打开考卷便赫然在目!于是,我信心大增,直接找到占分最多的“日译汉”,题目要求在所给的三篇文章中任选一篇翻译,但这三篇文章的题目我都看不懂!怎么办?总不能也像张铁生一样交白卷吧?我静下心来,其中一篇有一些我不懂的西文字母和符号,应该是自然科学方面的,当然不选;另外两篇,选了其中汉字最多的一篇硬啃下去,居然让我磕磕绊绊、连猜带蒙读懂了大概的意思!于是,我充分发挥我的“文字特长”,有把握的尽量写准确,没把握的有意模糊,应该说起码翻译了个“大概齐”。至于前面的选择题,我不知正误,根本没有选择能力,只好在交卷前一分钟胡乱勾点,画勾还是画叉,完全是“随缘任运”。结果,我居然得了37 分!当时的最低录取线是40 分,这区区3 分之差也就可以“破格”了!

接到复试通知后,我立即去音研所面试,当时的主考官只记得有黄翔鹏先生,其他有谁已然记不清了。问的问题也都忘了,只记得黄先生说了一些书名问我是否读过,其中问到《太平御览》和《册府元龟》,我实话实说:“听说过,没读过。”然后是民歌演唱和民族乐器演奏,我准备的民歌是一首“黄骅渔鼓”,词曰:“黄骅县,渤海滩,往日的苦水流不完……”曲韵苍凉,哀痛跌宕,有燕赵之风,适合我这粗糙的“麻辣嗓”,但对听者的耐受力无疑是一个考验。唱完了渤海边穷苦渔民的生活,接着哀叹宫女无尽的悲苦,二胡曲目是《汉宫秋月》。我的二胡也是自学,未经过名师指点和严格的基本功训练,自知上不得台面。考试前,我找到天津音乐学院的二胡大家宋国生老师,其时他在民乐系,我在作曲系,但彼此关系很好,半师半友。我请他为我“拾叨拾叨”,他根据我“技术不行,感觉甚好”的条件,为我定的这首曲目。慢,可以避免高难度的技巧,又可以“表现深沉”,但慢曲也有一个缺点,就是太长,他一句一句教,我一句一句学,该考试了,才学了一半。没想到,也该着我考上,演奏时我刚好拉到一半,不知道是受不了我的音色折磨、耐不住我的“苦上加苦”,还是我的确在名师指导下有所收获,起码是“像模像样”,反正黄先生点点头,摆摆手说:“行了,就拉到这儿吧。”于是,我就通过了全部考试,成了中国艺术研究院“黄埔二期”的学生。至于后来宋国生老师的女儿、我看着长大的二胡名家宋飞因此事把自己长了一辈,竟敢称我为“师兄”,则是后话了。

杨荫浏先生

三

1982年,我正式进入中国艺术研究院研究生部音乐系,导师杨荫浏。因为那时黄先生虽是给研究生上课的主力,但还没有带研究生的“导师”资格。当时招生简章上只有两个专业、四位导师(音乐史专业:杨荫浏研究员、李纯一副研究员;音乐理论专业:曹安和研究员、郭乃安副研究员)。直到1984年杨荫浏先生仙逝后,黄先生才正式作了我的导师。我何其有幸,不但是杨荫浏先生的关门弟子,还是唯一一个在研究生登记簿“导师”一栏上并列填写两位大师名字的学生。

我们这届研究生一开始没有招满,音乐系只有我和曾遂今两个,半年后又补招了秦序、陈铭道、薛艺兵、吴犇、匡慧五位,前后入学,一起毕业。前半年研究生部安排的主要课程是《中国古代音乐史》,一来这门课我已经教过多年,二来补招的同学还没有入学,没有开其他课。所以,当时研究生部的支部书记郭睿儒老师对我大开方便之门,说:“你甭瞎耽误工夫了,每个学生有300元的考察费,你就先考察去吧!”

应该说,这位被学生们亲切地称为“郭大娘”的研究生部主要负责人,是中国艺术研究院研究生教育事业的开拓者之一。她早年参加革命工作,丈夫“文革”前曾任教育部副部长,是一位货真价实的老革命、老干部。但是,这位衣着简朴、留着“女共干”式的短发,走着街上就像一个普通“家庭妇女”的“土八路”,不但在工作中兢兢业业,勇于负责,而且思想解放,敢于创新,既有风风火火、泼辣利索的工作风格,又有细腻体贴、关心同志的好传统,在我院刚刚起步的研究生教育工作中曾经发挥了不该被忘却的重要作用。在那个时代,她继承、发挥了实事求是的优良作风,处理问题能做到既有原则,又有变通和人情味,实属不易。于是,我便背着一个绿挎包,拿着300 元人民币和一台研究生部刚买的像块“砖头”一样的卡式盒带录音机和几盘磁带,开始了我后来延续二三十年的佛教音乐考察之旅。

我的目的是考察中国北方的佛教音乐,第一个目标当然是北方最大的佛教道场五台山。下山之后,我去了祁县、太谷、临汾,之后赴西安、咸阳,造古刹,访高僧,再亲近藏传佛教,参礼拉卜楞寺、塔尔寺,然后继续西行,直抵我朝思暮想的敦煌。其中收获之多,无法在此尽言,只能容后细说。此次考察中有一件事倒是可以一提:我前面说的我们第二届研究生是分两批入学,我准备外出考察前已得知甘肃有一个叫薛艺兵的考生将于秋季入学。因此,我在去拉卜楞寺考察前先到兰州时便和他联系上,还在这个尚未成为“同学”的同学家中吃了顿饭,聊可一记。

四

研究生学习的生活可忆者甚多,其中最可贵、最值得珍惜、也是对我们之后的学术生涯深有影响的是不同专业的学生一起集中生活和上大课的经历。当时的学生都住在今天的恭王府博物馆行政楼,这个楼在恭王府主体的东侧,是一栋新建筑。当时,楼下是食堂和库房,楼上两侧被分割成多间宿舍,大约两三人一间,中间围起一间教室,其外的厅里摆着两张乒乓球台。此楼没有厕所,只在最里边的走廊里设有一排自来水龙头,可在此洗漱,方便时要下楼穿过被称为“夹皮沟”的平房到紧贴南墙的公共厕所。乒乓球台鲜有人打球,吃饭时同学们就围坐在球台周围,边吃边高谈阔论。80年代,思想空前解放,各种新思想纷至沓来,如涌如潮,波翻浪卷。来自全国各地不同专业的学生,又正值风华正茂、指点江山、抱负远大之时,可想而知会有多少精神的碰撞和互相的启发、激励,又会有多少有趣的对话与交流。

当时的研究生尚属“珍惜动物”、社会精英,不但每个学生都十分珍惜这个深造的机会,自觉刻苦学习,从而形成了一个非常好的学习氛围。研究生教育也得到文化部和艺研院的高度重视。那时的艺研院兵强马壮,一代英才大家俱在,各所都选派了最好的学者授课,张庚、郭汉城、王朝闻、杨荫浏、缪天瑞、冯其庸、李希凡、陆梅林等这些令我们仰慕许久的先生都曾经为我们上过大课。这些大师级的人物专业不同,风格迥异,可谓“各美其美”,讲课时有的逻辑严谨、学养深厚,旁征博引、经天纬地;有的才高识广、纵横洒脱,如川似瀑、口吐莲花。能有幸端坐座下高山仰止、亲闻其声,对我们这些年轻学子来说,无疑是如沐甘霖、醍醐灌顶,是难得的福报。

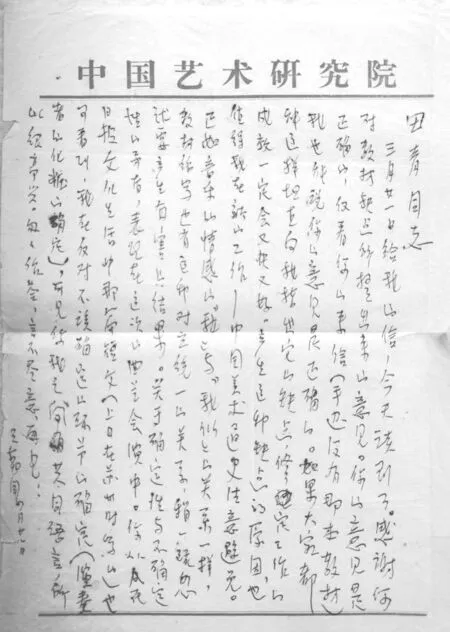

美学家王朝闻的理论源于他广博的艺术实践,最早四卷本《毛泽东选集》封面上的毛泽东侧面像即是他的雕塑作品。他上课的开场白用他独特的“川普”(四川普通话)自我介绍“我叫王朝闻,是‘朝闻道夕死可矣’的zhāo 闻,不是‘包公放屁——王朝闻’的cháo 闻”,比现在所有脱口秀的“梗”都精彩,当时令人喷饭,其后何时想起,何时莞尔。他不是音乐系的导师,但与我有宿缘。早在我入学前的1982年的3月21日,我曾致函王朝闻先生质疑一个当时已成定论的美学问题,对其主编的《美学概论》中“情感成为音乐的内容,必须不是纯粹个人的、偶然的,而是带有社会普遍性的、可引起共鸣的,同时又必须与一定的音响变化相适应,符合乐声的规律性”的观点提出异议,我在信中认为古往今来所有艺术作品都是艺术家“个人”感情的流露,没有“个人”的感情,便没有艺术创作可言。即使那些最具有人民性的伟大作品,其所表达的千百万人的思想感情,也要纳入到艺术家个人感情的表达形式之中。这样的观点,在今天看似乎没有什么离经叛道,也没什么不能讨论的,但在当时的中国,艺术创作强调的是“人民”,是“大众”,一切“个人主义”的东西都必须摈弃与批判,这在当时是一个严重的“立场问题”。在“文革”刚刚结束的时候,不但质疑这个问题需要勇气,就连讨论,也具有超前的意义。

4月28日,我便得到王朝闻先生的复信,老先生不但没有对我提出的批评不高兴,更没有批判我的“反动观点”,反而十分明确地肯定了我的意见:“你的意见是正确的,仅看你的来信(手边没有那本教材)我也能说你的意见是正确的。如果大家都能这样坦直向我指出它的缺点,修订工作的成效一定会又快又好。……可见你我之间有共同语言,所以很高兴。”

王朝闻先生回信手稿

我的导师杨荫浏先生一共给我上过三次课,都是在他家,也都是我有具体的问题请教才敢登门。杨先生的无锡口音很重,但奇怪的是他说家常话我一句也听不懂,但讲中国古代音乐史的内容,我却句句都懂。除了请教问题,还要听杨先生“骂人”。他“骂人”最厉害的一句,就是“不懂音乐”。只要此人被杨先生骂“bo dong yi yao”,就知道此人不是君子。细思之,杨先生的标准也是其来有自,《乐记》中不是早就明明白白说“知声而不知音者,禽兽是也;知音而不知乐者,众庶是也;唯君子为能知乐”吗?杨先生骂人,一般不会动怒,唯有一次我去他家,杨先生正在听当时一位音乐界的领导在政协讲邓丽君歌曲的讲话录音,说邓丽君的歌曲是“靡靡之音”,是“资产阶级的音乐”,无产阶级应该批判,云云。杨先生当时大骂此公“不懂音乐”,义正词严地驳斥说,资产阶级听的是交响乐、歌剧;喜欢的是巴赫、贝多芬,瞧不起流行歌曲。邓丽君的歌是贩夫走卒的最爱,是下层民众的歌,我们无产阶级,应该大力提倡!杨先生的这番话,让我目瞪口呆!谁也想不到这位被视为“一贯保守”的老先生,竟会有如此不落俗套却言之有理的金句。现在想起来,杨先生不但懂音乐,也比那位音乐界的“大佬”更懂政治、更懂什么是阶级。

五

当时研究生部还有一个令人十分怀念的“优待”政策,就是有一笔研究生“观摩费”。每周研究生部的干事吴非会在办公室外的墙上贴一张A4 纸那么大的表格,上面是她搜集整理的这一周北京各剧场演出的剧团、剧目、时间,想去观摩的同学可以在上面报名,办公室即负责购票。这是多大的福利和便利呀!甭花钱,甭费事,研究生部会送票到手!于是,我便充分利用这个千载难逢的福利,不管是京剧、评剧、梆子,也不管是话剧、舞剧、音乐会,尤其是那些难得一见进京演出的小剧种,我都会踊跃报名,几乎场场不落。现在我想起和几个同学骑着自行车一边高谈阔论,一边穿行在北京夜晚的街道上的情景,依然神往。当然,也有的同学认为读书就是读书,看戏没有用,闭门闭户,夜夜苦读,也是一种选择。不过,当我们今天都老了的时候,我真的替他们当年的选择感到惋惜。要知道,首都文化生活的丰富性和珍稀性是地方上无法比拟的,“过了这村没这店”了,学艺术理论的不看戏、看画展、听音乐,学的是什么?

我最初和曾遂今同室,后和美术系的葛岩、李路明一屋。我生性好酒,又喜交友,每到周末,如果没有戏可看,常会有几个“酒友”跑到我屋小聚。当时物价低,我们的要求也不高,三四个人,每人拿一元钱即可小酌(当时读研不但不用交学费,国家还发助学金,我和少数几个工作过的还能带工资,好像每月有四五十元左右,要知道,当时的学徒工每月才18 元),常常是一元钱左右买一瓶白酒(记得当时四川产的“文君大麯”才一元多),一元钱买一大包五香花生米,剩下的钱买点蔬菜和佐料做凉拌菜。拌凉菜,是我的一绝。北京秋冬的大白菜一颗有几斤重,外帮弃之,取其芯,切丝,加醋勿吝、盐少许、白糖适量,置盆中拌之,则成一人见人爱之爽口下酒菜矣。若能讨得陈铭道从老家四川带来的“特制麻辣粉”,则属锦上添花了。同屋的李路明每次回湘探亲,总会带回一大布袋熏肉丸,大如馒头,色黑,可长放不坏,味极美。但此公性喜天然,旧日文人习气为里,新潮画家作风为表,表里如一,皆洒脱不羁。如此珍贵难得之物,被他堆一面盆中,与另一同款尿盆并置其榻下,也真如《心经》所言:“不垢不净。”多年之后,问之,曰:“乡下早就城镇化了,此物已绝迹,久不知其味了!”哀哉!

研究生期间于颐和园集体留影

就像我一直认为看戏听音乐也是学习一样,我认为这种朋友间的小酌和“侃大山”,也是一种难得的思想交流和学习,不知有多少灵感和思想的火花是在酒桌上闪现的。同屋的葛岩,西安人,生自艺术世家,初学中文,后学美术史,是研究生院公认的“才子”,其记性之好令我艳羡至今。酒酣耳热之时,时有妙语惊人之句。记得葛岩经常提捻一个上联,把该对仗的词在上联都先用了,再让我分分钟内对出下联。那时年轻,脑子还好使,又有酒精开智,竟也随口应对。当时说的什么现在大都忘了,只记得有一次他视桌上佐餐之物拟一上联“六必居试制四川五香辣豆瓣”,连用三个数字,我抬头看到书桌上正放着邓丽君“靡靡之音”的录音机,随口应对“七机部仿造三洋双卡录音机”,举座欢笑,大快朵颐。

钱少,下饭馆就是“过年”了。其中最“阔气”的一次是临近毕业的时候,我在《音乐爱好者》连载的《中国古代音乐史话》终于完成连载,由上海音乐出版社出了单行本。那时出书不易,在学生时代出书就更为罕见,尤其是我在“后记”署名之后写的那行小字“1982年末于北京恭王府”惹了“众怒”,因为同学们毕业离开恭王府之后,谁出书都不能再写“于恭王府”了!没辙,只好“出血”,请哥们几个去“海边”的烤肉季大撮了一顿。顺便说一句,那本书的稿费千余元在当时是一笔大收入,我用稿费为家里买了一台日本进口的彩电,以报父母家人在我上学期间所付出的辛劳。

当然,我们的宿舍在整个研究生部是一个另类,大部分刚出校门又入校门的同学只知念书、规规矩矩,还像“学生”样子。估计在他们眼里,我这个工作几年再上学、比他们大几岁的家伙过于散漫不羁,绝不是什么好榜样。我们的宿舍不仅桌上有酒,床下有肉,且常有外客来访。各色人等,进进出出。我的朋友多,和尚、戏子,三教九流,学术圈、艺术圈的许多朋友都是那时候结识的,其中一些还成为了终生的朋友。比如潮州古筝名家杨秀明,当时被中国古筝学会会长曹正教授聘请到中国音乐学院任教,就住在我们楼下“夹皮沟”的一间平房里,我常常到他那里喝茶、听琴、侃大山。杨秀明命运坎坷,习琴学画也都寻古人拜师自学之途,没有学历,幸遇伯乐曹正教授,才有到北京高等学府树桃培李之缘。其时他已年近半百,未婚,每日晨起冲凉,不论冬夏,颇有魏晋风度。或有酒罢茶歇、言语既尽、月明星稀之夜,与其携琴至王府中被“红学家”们考证为怡红院的“天香庭院”,三五知音散坐幽篁里,听他独自面对假山闲弄秦筝,王府深深,万籁俱寂,唯有清风明月,不知今夕何夕。

有的朋友纯属偶遇,记得和中国社科院宗教研究所的王志远就是在广济寺一个法会上碰到的,他当时在社科院读研,做田野调查,我也在现场录音,遂相识。音乐圈的朋友当然最多,除了早就认识的笛子演奏家、指挥刘森,还有古琴家李翔霆等人,而正值春芽破土之际的新潮作曲家谭盾、叶小刚等人,也在那时有所交往。

六

当时在恭王府内,有几栋新楼,除了我们的研究生楼,还有两栋是中国音乐学院的教室和琴房。那期间,音乐学院试办“音乐文学”专业,词作家宋小明是班主任,主持教学工作。他找到我,请我为这个班授课,讲西方古典音乐欣赏。于是,我便每周带着唱片到对面音乐学院的楼去给他们上课,后来在歌坛上颇有名气的歌手郁钧剑就在这个班。

读研期间,还有些创作,都是应友之邀。1983年,为中央芭蕾舞团曹志光、毛节敏写过一个剧本《书法》,是“逆向回溯”张旭观公孙大娘舞剑器的历程,把篆、隶、真、草的书法用舞蹈来表现,记得在作品最后一段“草书”结尾,设计一群黑衣男子甩袖狂舞之后,一个象征“印章”的红衣女子蹁跹而出,以示“书法作品”之圆满。曹志光据此编创的作品并曾在日本上演,可惜没有打响,但用舞蹈表现中国书法之神韵的创意,比后来舞坛知名的同一主题的舞蹈作品要早。

本文作者的毕业答辩,答辩委员从左至右分别为吉联抗、阴法鲁、郭乃安、李纯一、黄翔鹏,答辩秘书为乔建中

最大的一个作品,影视剧本《钟魂》,是好友刘森“逼”着我写的。1984年,我本应静心写作我的毕业论文。一天,当时在中国电视剧中心的刘森跑到宿舍找我,说他想拍一部系列电视片,向世界介绍中国的民族音乐。我当然说好,于是,我俩一人一辆破自行车,冒着酷暑,一边蹬,一边侃,一边冒汗。看完了历史博物馆的虎纹特磬,又去看了大钟寺的永乐大钟,最后决定拍一部以曾侯乙墓出土编钟为主题的故事片。曾侯乙编钟的出土,是震惊世界考古界和音乐界的大事,被誉为“世界第八大奇迹”,但随之出现的一系列历史问题,又被称作“曾国之谜”。为了写这个剧本,刘森把我关在中组部招待所,他给我做饭,外带捅卫生间的下水道,连关带哄,“逼”着我用大约20 天的时间生生“编”出了一个完全虚构的故事,人物是我想象的,故事也是我想象的,是一个以曾侯乙编钟为背景,大开大合、跌宕起伏,讴歌忠诚与坚贞的爱情故事。与其说写的是可能发生的“历史”,不如说写的是我所体会与珍视的人性。20 多天,我没出屋,写作中间,居然几次自己被自己虚构的故事情节感动得涕泗横流。本子写出来,电视剧中心的几位领导们都高度赞誉,不但给评了一个当年中国电视剧艺委会的“优秀剧作奖”,还要引进外资,走向世界。第一个要拍的导演是黄健中,看了本子后摩拳擦掌,说这是个巨片,拍好了,能拿奥斯卡奖,但预算太大,落实不了。后来,西影厂的张子恩、还有与我合作过电影《杨贵妃》的陈家林都要拍,西影厂已经组了班子,但也都由于因缘不具,至今剧本还停留在纸面上。

毕业后的一次小酌,从左到右分别为:冯双白、陈铭道、宋今为、王瑞云、田青、高铭潞、陈卫和

光写剧本不行,还得写论文。没想到,在讨论我的研究方向的时候,杨荫浏先生不同意我以佛教音乐作为硕士论文的选题,杨先生基于对“文革”中佛教生态的了解,以为中国大陆的佛教已经凋敝,没有深入研究的可能了。杨先生说,现在研究佛教音乐,只能到中国台湾去。当时说去中国台湾,就像说去月球一样遥远,而我不但已经考察了中国北方许多寺庙的佛教音乐,搜集了一些珍贵的音响资料,也“深入经藏”,做了大量文献的阅读与梳理工作,对一些历史上的疑点,已有了自己逐渐清晰的想法,对论文的写作,也有了较成熟的构思,所以不想放弃。一天,始终对杨先生持弟子礼的黄翔鹏先生专门从他当时居住的香河园乘无轨电车到研究生部宿舍找我,让我陪他在恭王府的院子里“散步”。其实,是他担心我忤逆杨先生,惹老人家不高兴。黄先生言辞恳切地劝我先“放一放”佛教音乐的选题,说:“我和郭乃安先生帮你找了一个适合你的选题——《魏晋玄学与琴曲》,你肯定能写好。”于是,我便暂时把佛教音乐的材料锁进抽屉,着手魏晋玄学与古琴音乐的研究。1984年2月25日,杨先生因病仙逝,黄翔鹏先生正式担任我的导师。那时候,距毕业只有不到半年的时间了。我问黄先生我的论文到底写哪一个,黄先生说你自己决定吧,哪个有把握就写哪一个。于是,我又拾起佛教音乐的材料,完成了我的硕士论文《佛教音乐的华化》。

参加我论文答辩的老师除了黄先生外,还有郭乃安、李纯一、吉联抗、阴法鲁诸位先生。郭乃安先生是音研所的副所长兼研究生系主任,其主编统修的《民族音乐概论》是我国民族音乐理论的奠基之作,其论文《音乐学,请把目光投向人》在我国音乐学界影响甚巨,晚年随子女定居美国,惜叶落他乡,未能归根。李纯一先生系我国著名音乐史家,其《先秦音乐史》《中国上古出土乐器综论》等著作皆为传世之作,2021年1月逝世于北京,享寿一百零一岁。这二位先生在2002年荣获音研所颁布的“终身荣誉奖”时,所里曾让我为每一位获奖者写一幅字作为奖品,当时给郭先生写的是:“将民乐修成论,把目光投向人。”给李先生写的是:“因慕先贤方考古,为弘旧乐始著文。”同时获奖的还有缪天瑞先生和曹安和先生,我给缪先生写的是:“律书经天,词典纬地,树桃培李,一世清誉。”给曹先生写的是“紫箫碧琶百年难得真知己,玉蕊冰花一生不改最初心。”阴法鲁先生是杨先生的朋友、北大中文系教授,曾与杨先生同著《姜白石歌曲研究》,是答辩委员会中的外聘委员。吉联抗先生是我所资深研究员,其《乐记译注》《墨子·非乐》《孔子·孟子·荀子乐论》《嵇康·声无哀乐论》等古代音乐理论著作的译注和《春秋战国音乐史料》《秦汉音乐史料》《魏汉音乐史料》《魏晋南北朝音乐史料》《辽金元音乐史料》等史料辑译至今仍是学习中国古代音乐史的必读书。答辩通过后的一天,我在院子里碰到吉联抗先生,他指着我说:“你原来留了个络腮胡子臭美,我都没留胡子,你年轻轻的就敢留?那天答辩我看你胡子刮得光光的,才投了赞成票!”

1985年4月,在洛阳龙门召开的“魏晋南北朝佛教史及佛教艺术研讨会”留影,从左到右分别为田青、段文杰、任继愈、王志远

这篇《佛教音乐的华化》是中国大陆第一篇有关佛教音乐研究的学位论文,我投稿到社科院宗教研究所主办的《世界宗教研究》杂志,著名宗教学家任继愈先生看到后颇为赞许,将其发表在1985年第3 期《世界宗教研究》的首篇,并邀请我参加同年4月在洛阳龙门召开的“魏晋南北朝佛教史及佛教艺术研讨会”,安排我在会上宣读此论文。论文发表后,被译为英文,英译本曾刊登在欧洲1997年的CHIME

上。而有关魏晋思想与古琴的工作也没有白做,30年后成了我《禅与乐》书中的一部分。1984年毕业后,我留在中国艺术研究院工作,几近40年,主要在音乐研究所,中间也曾负责院宗教艺术中心和非物质文化遗产国家中心的工作,至今没有离开过艺研院。我同屋的李路明回到长沙,做过湖南美术出版社的总编,但最后还是跑回北京做自由画家。葛岩在校时即想去美国留学,曾在书桌前贴了一张美国地图,整日面对,被我讥以“王阳明格竹子,你格美国地图”,但真的到了美国后,虽然拿到了匹兹堡大学的博士学位,还捎带着拿到一个IT专业的学位,但最终还是选择回国,先后在深圳、上海教书。他在美国时曾寄给我一张照片,身后的墙上赫然贴着临别前我送他的一幅字,写的是南北朝诗人韦鼎的诗:

万里风烟异,一鸟忽相惊。

那能对远客,还作故乡声。

当年中国艺术研究院研究生的“黄埔二期”,被后人称作“成才率”最高的一届,40 多个学生毕业后各显其能,大都做出了不俗的成绩,成为各自领域有影响的人物,有的著书立说,成一家之言;有的“兴风作浪”,引领艺术潮流。其中因缘际会,宏图得展者,还成为当代艺术界的领军人物。今天,当年一起读研的同学均已垂垂老矣,更有三人已离世仙去,思之怆然。

中国艺术研究院为纪念建院70 周年,嘱我等老人各写一篇《我与中国艺术研究院》。30 多年来,时代大潮,载浮载沉,期间虽有颠簸起落,但命运对我之厚,常常超出我之所求、所料。大半生中可追忆者,岂是“一篇”可就?只好先写考研、读研、进门之事,至于进得门来的其余种种,待有缘再叙吧。