略论“和谐”观念在良渚文化造物之美中的体现

刘雅丽

(良渚博物院,杭州 311113)

智者创物。人类自石器时代起,就在为自身生存和生活而制造其所需要的生产生活用品。造物设计史演进的历程,是中国精神文明历史发展进程的缩影。人类的文化史从一定程度上可以理解为一部造物文化史。人类在利用自然的同时也在改造着自然,在这种生存实践活动中,造物可以说是最基本最重要的活动之一。在造物发展历程中,人类在认识和改造自然的过程中能够积极主动地遵循人与自然、人与社会和谐发展的客观规律。这种和谐观念在人与自然、人与资源、人与社会、人与物的关系上分别表现为天人合一的自然观、物尽其用的价值观、规范有序的社会观和物我同一的美学观。造物文化浓缩了历史文化的深厚底蕴,时光流转五千多年后,仍在历史上留下了熠熠生辉的一页,成为中华历史文化别样精彩的坐标。

一、“技以载道,文质彬彬”——天人合一的自然观

技以载道是通过有形的器物造型、手工技术等形式语言表达出创作者无形的思想观念和精神内涵。古代造物艺术设计中带有人类的思考,探索情感的尺度、理性、审美、系统和秩序。古人在造物艺术设计中强调“和谐”原则,他们认为自己是自然界中的一部分,与自然相互依存,在造物设计中主张制用有节,反对暴殄天物。中国最早的手工业技术文献《考工记》里提出“合”以为良的造物艺术价值标准:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”强调造物的自然物性与人工设计的完美融合,自然的规律性和人的主观能动性结合,揭示了造物发展历程的和谐思想原则。其主观能动性尊重自然,尊重材质特性,体现了“天人合一”的观点。中国传统设计造物观顺应了“人与物的合一、物与自然的合一”的发展规律,从而达到人、物、自然三者关系的和谐共存。

以作为世界遗产的良渚古城遗址(约3300—2300BC)为例,它是中国长江下游环太湖地区的一个区域性早期国家的权力与信仰中心所在,隶属浙江省杭州市余杭区。其包含规模宏大的城址、功能复杂的外围水利系统、分等级墓地(含祭坛)等一系列相关遗址,以及以具有信仰与制度象征的系列玉器为主的出土物。5000多年前的良渚古城遗址已经出现了发达的稻作农业、复杂的社会分工、明显的阶层分化和统一的精神信仰。

良渚先民在衡量大型建筑工事、农业、手工业等生产实践与自然环境的关系时,尊重自然、保护自然,从而达到“天人和谐”的理想状态。我们现在所认识的良渚古城,主要由古城核心区的“三重城”及城外祭祀遗迹和水利系统组成。城圈内的面积大约有3平方千米,算上外城则有6.3平方千米。而古城直接控制了C形盆地内40多平方千米的范围,在这一范围内就集中分布着100多处不同等级的良渚文化遗址。良渚人营建国度,其规划也令人叹为观止。他们利用当时的高地与水网条件,规划居住台地与水路交通要道,将堆筑高台与开挖水道合成一件工事;且对于不同施工阶段、不同施工条件下如何采用施工便道、如何使用不同性能的建筑材料、如何边修筑边维护等,良渚人亦胸有成竹。同时,那些能工巧匠善于“师法自然”,擅长在生产生活中寻找规律之美,他们在实践活动中总结技术经验,并将其规律在造物设计过程中再实践和运用。良渚时期的玉器、陶器、漆器、石器……,其种类、造型、装饰、色彩直接反映了良渚先民的制作技术、审美情趣和艺术天赋。而材料来源、加工工艺、纹饰风格、色彩偏好、器物用途,又与物质资源、社会发展水平、文化传统、信仰观念有着内在关联。所谓“一物一世界”,通过这些出土器物,我们能够感知良渚先民多姿多彩的生活状态,他们吃的是饭稻羹鱼,穿的是丝麻织品,住则木作土建,行有水上舟楫,这种生活方式一直延续贯穿到五千年后的现在。良渚文化时期形成了一种基层聚落分布特征:以自然水域为界限、小型化、以稻田和水域环绕、散点状密集分布。这些特征被长期继承下来,构成了今天江南农村的典型面貌,其他可以说良渚人开创了最早的“江南模式”。

正是因为良渚人创造性地发明了堆墩的居住模式以趋利避害,大量人口在广袤的太湖平原上四散开来,原来巨大的压力转化为极大的劳动力资源优势,从而为太湖平原的开发和良渚文明化的进程提供了动力和基础。

二、“审曲面势,取法自然”——物尽其用的价值观

良渚时期的造物是一种基于伦理道德的社会观,追求和谐以及社会的秩序与平衡的价值观,推崇一种人与自然、人与人、人与制度和谐统一的社会状态。五千年前的良渚人造物,材料、工具皆取之于自然,其技术、手工艺也需要巧法自然。《考工记》中提到“审曲面势”的意思为:“审”即审问,“面”即直面,“曲”即物形,“势”即物性。天下之物,生之有时,用之无度,则必屈;取之有度,用之有节,则常足。良渚人对此了然于心,于是良渚时期的造物,真正实现了物尽其用、因材施工。从出土的系列良渚时期系列文物来看,充分体现出良渚人对其周边地域材料的形状、性能的了解和循依。

前期,通过对整个长江下游环太湖地区C形盆地内出土(采集)的,收藏于余杭博物馆、良渚博物院和浙江省文物考古研究所的总数约2500件的良渚文化石器进行的一次全面岩性鉴定,从分析结果发现,不同的石器类型是由不同的石材制作的。其中用于制作石锛、石凿这类主要木作工具的石材,最主要用的是一种带条纹的硅质岩。另外,部分相对上乘的石料被用来制作礼器如花石钺等,说明不同的岩石品种和来源被良渚人根据不同的功能进行了最大程度的利用。

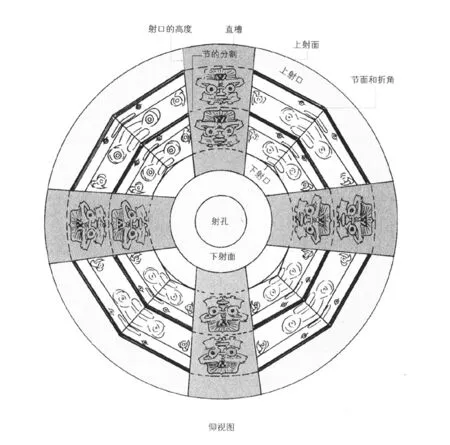

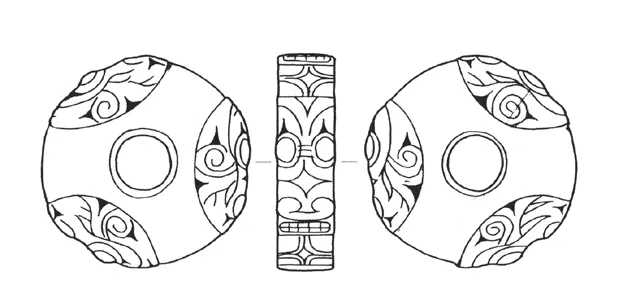

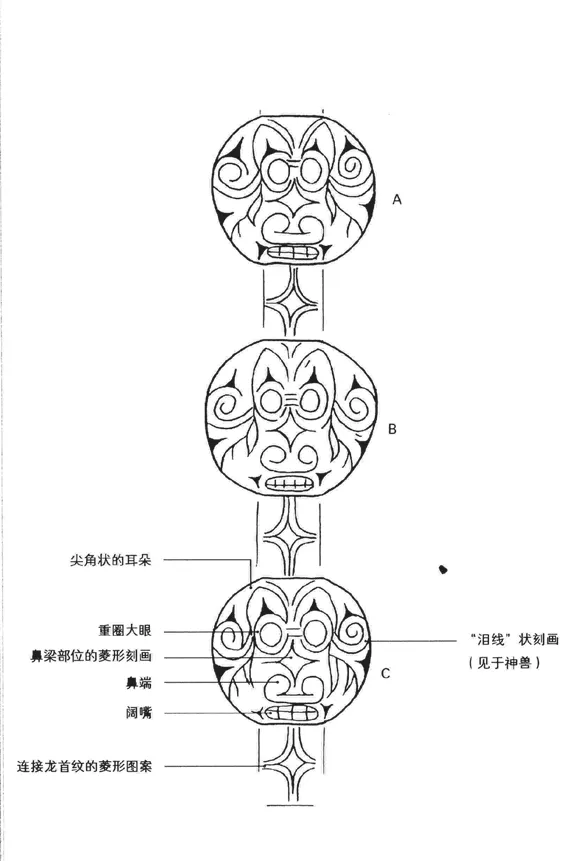

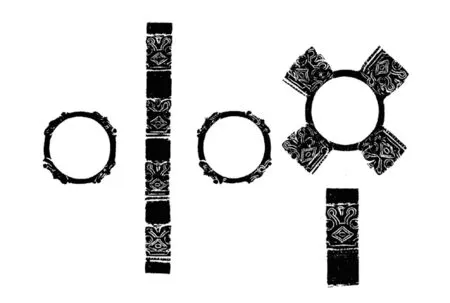

更具代表性的是,如图1所示的玉琮,是良渚先民创造的祭祀重器,堪称良渚文化最典型的玉器。其出土于反山王陵第12号墓,重达6.5千克,是品质最佳、体量最大、雕琢最精美的良渚玉器,被称为“琮王”。它的造型内圆、外方、中空,上大下小,上刻有神人兽面纹,体现了良渚人“天圆地方”的宇宙观念,可以贯穿天地、沟通人神。玉琮上刻有细如发丝的纹饰,有主纹、地纹、辅助纹三层布局,其精美的纹饰为神兽与人形的结合体,象征着拥有者的社会等级和高贵身份(图2)。如果说内圆外方的器形是主体和外在表现形式,那么雕刻在它上面的神人兽面纹(图3)就是整个器物的精神内核。通过这件器物,我们不难看出良渚文化的政治、宗教以及精神文明的社会面貌以及生活状态。同时,它们还是技术与艺术相结合的产物。在整个环太湖流域,以玉器为代表,尤其是对神徽的刻划,表现出惊人的统一,使人越来越感受到这一文化的内在凝聚力和政权的统一性。

图1 玉琮

图2 玉琮的造型及纹饰

图3 玉琮上的神人兽面纹

审曲面势,取法自然,利用周围环境中不同质地的玉料、石料、木料等材料制作不同功能用途的物品,体现了良渚先民对自然的充分尊重和利用,以及以资源的高效利用实现可持续发展的朴素意识,是人与自然的和谐,器与道的共鸣,是对天人合一朴素的和谐观念的最好诠释。

三、“黄钟之律、藏礼于器”——规范有序的社会观

“古之为度量轻重,生乎天道。黄钟之律修九寸,物以三生,三九二十七,故幅广二尺七寸。”(《淮南子》之《天文训》)我们从良渚时期的种种遗迹中可以感知他们在造物过程中对神人兽面纹所秉持的崇拜之情、敬畏之心,能够体会到他们对标准化、有序性等设计美学因素的感受,由此延伸到整个良渚社会的秩序规范。良渚古城遗址内的各类人工遗存要素也证明,良渚人对于天、地、人三者之间的有机秩序,有着强烈的感应。

礼制是中国古代建立社会秩序、维护国家稳定、规范行为方式的传统文化之一。良渚先民的器物形态、建筑规模等除了使用功能之外,还承载了严格而有序的社会意义。从技术层面上来看,良渚纹饰的统一性、器物成品形制的规整性和标准化,体现了其手工业已经达到了一定的专门化程度。就社会等级和制度来说,从各地区的墓葬发掘和出土文物的情况,分析出良渚古国有了较严格的等级制度(贵族墓葬和平民墓葬差异甚大),同时良渚文化已经有了较其他石器时代文化成熟的“礼制”。再比如良渚古城的建筑形制。良渚古城的“宫殿区、内城和外城”向心式三重结构形制,体现出强烈的人为规划设计意图,意欲借助空间秩序的规划,建立和强调权力的中心场所,明确社会阶层差异。

再以最具代表性的玉器为例,它是良渚文明礼制最具典型性的物质载体,其最显著的功用就是标识身份、区分等级。从玉器产生之初至良渚时期,玉器已从最初的“石之美者”概念,转化为一种社会化、礼仪化和宗教化的产品,并围绕神权和王权产生了一套玉礼器系统。他们首创了玉琮“天圆地方”的形制,将自然界上下四方推演于中央优于四方,并延伸到社会制度中,成为中央帝王领属四方贵族的政治结构的神圣性与合理性的依据。

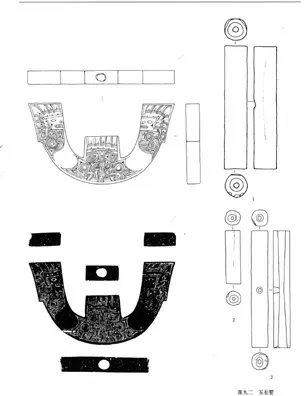

按照玉器的功能,良渚玉器大致分为三大类:第一类是玉礼器中的重器,包括琮、璧、钺、冠状器、三叉型器、成组锥形器、璜和带钩等;第二类是一般礼仪性玉器,如织具、纺轮等;第三类是一般装饰性玉器,如管、珠、镯等。这些玉器以玉琮为代表,与钺、璜、璧、冠状器、三叉型器、牌饰、锥形器等组成了玉礼器系统,或象征身份,或象征权力,或象征财富。良渚文化的玉器是重要的随葬品,用玉制度体现在通过玉器的使用区别不同社会等级,也体现在通过不同的玉器作为随葬品的区别。玉器器型、数量以及组合的情况可以区别复杂社会中的不同阶层。在高等级墓葬的随葬品中都占有绝对比重。以反山、瑶山为代表的高等级墓地中,玉器的数量庞大,器形非常丰富,包括了琮、钺、璧、三叉型器、成组锥形器、柱形器等完整的器物组合以标识身份。以姜家山、文家山为代表的中高等级及中等级墓地中,玉器以管、珠、坠、镯、锥形饰、梳背饰等小型饰品为主,还出现有个别玉琮、玉璧等可以明确身份的标志物。而在以卞家山为代表的低等级墓地中,玉器仅见管珠和坠饰,没有任何来自高端制玉系统的产品。用玉制度的出现表现了社会结构的分化,出现了权贵阶层和普通平民的区别,表现了社会的复杂程度。良渚社会形成的一整套成熟文明和早期国家的用玉制度,为中国古代礼制社会的形成和发展作出了重要贡献。

总之,良渚人在造物的过程中追求“藏礼于器”,通过器物的纹饰、形式、组合和数量等表现拥有者的身份等级和性别差异,表现出社会秩序和等级观念,以此潜移默化地引导百姓,辅助和规范社会秩序,构建一种规范有序、等级分明的社会形态,形成一种治国安邦的礼制精神,并以此维系社会政权组织,并使之有序运行。

四、“重己役物,致用利人”——物我同一的美学观

人类创造器物、使用器物,因此造物要基于人本身为出发点,物尽其用。同时,中国传统造物制器,物必饰图,图必有意。人们在造物的同时,也同样对物进行装饰。在造物的实践中,良渚人作为造物者一直处在对物的原形的加工改造过程中,同各式各样的形打交道,在此过程中感受到了形体和形式之美,培养了对形式的感受能力和创建能力。下面从几个方面分析良渚玉器匠心独运的艺术结构和令人叹为观止的艺术之美。

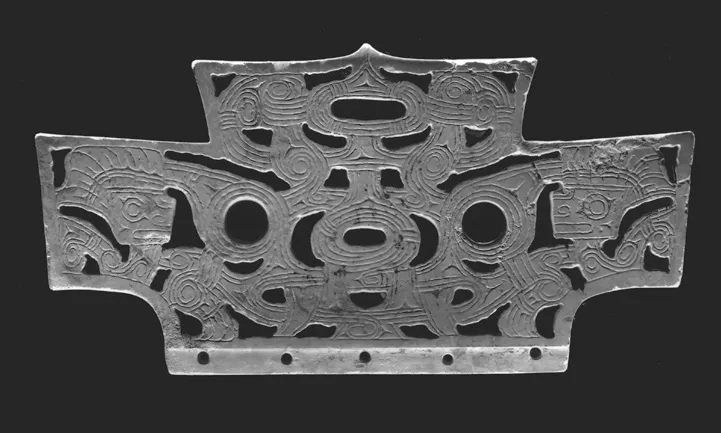

(一)随形布势,构图之智

良渚时期造物设计的艺术结构之巧,首先体现在巧智结构上。无论是良渚时期的玉器、陶器还是漆器,总体来看,其纹饰的构图原则是:随形布势。即器物外形的纹饰构图须依据其器皿形状、空间大小的变化进行变形布势,使纹饰相宜相适且美观得体。如良渚时期的玉圆牌(图4、图5)、玉梳背(图6、图7),都体现了良渚人在设计器物外形纹饰时的精巧构思。

图4 玉圆牌纹饰的随形构图

图5 玉圆牌纹饰解析

图6 玉梳背1

图7 玉梳背2

(二)对称构型,和谐之美

从人类学的角度看,“对称”是人与生俱来的一种自然本能。良渚的对称性纹饰之所以是美的,其中一个很重要的原因就在于其对称性带给观者的平衡感、秩序感和节奏感,这些视觉审美元素构成了一定的审美意境。这些纹饰元素体现的艺术视觉美感主要有以下三个方面的特征:

1.平衡感

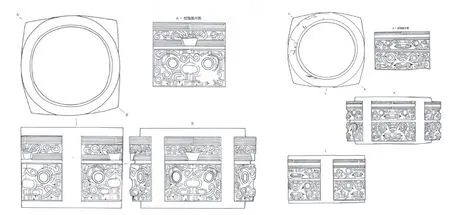

良渚时期对称性纹饰表现出来的最显著的美感是平衡感。如发现于良渚文化早期的瑶山M1:30环镯上的龙首纹(图8、图9)和M7:26玉三叉形器上的神兽像(图10),两者的结构和元素关系密切,又此消彼长,神兽像融合了龙首纹元素,它们上下左右两两对称,彼此间以各自相反方向的物理力量相互抵消而达到艺术视觉平衡感。这些对称的纹饰所传递出来的平衡感,给人以稳定、舒适的美感。

图8 环镯

图9 环镯上的龙首纹解析

图10 玉三叉形器上的神兽像解析

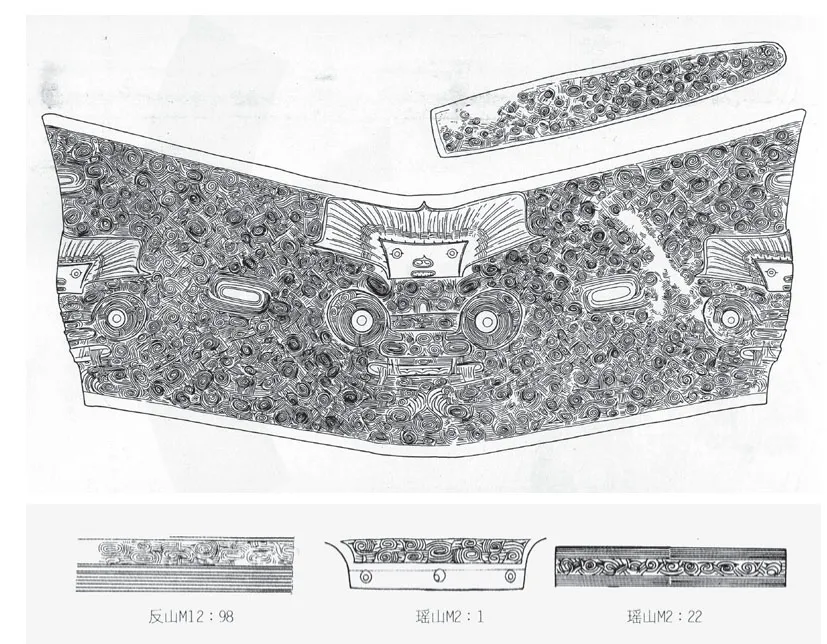

在没有任何金属工具辅助的条件下,对于良渚时期从事玉雕的工匠大师来说,如何在有限的空间里构图作画并且完成这项高精尖的工作,是对他们智慧和技术的考验。即便如此,他们仍巧妙地运用“对称”这一重要构图法则,依器型轮廓随形就势,精心布局器物表面的图案、纹饰和文字等等。反山遗址出土的玉琮的共同特点是整个琮体四面中间由直槽一分为二,又由横槽分为两节,每节又再分为上下两个组成部分,以横槽间隔的分为两节呈角尺形的长方形凸面上,每两节琢刻一组简化的、象征性的神人兽面纹图案,在神人之下的兽面纹两侧各雕刻一鸟纹,从鸟形象与兽面构图的结构性上均以对称均衡的结构出现。(图11)

图11 玉琮的对称构图法则

2.秩序感

秩序即为美。秩序美是所有美感之最,美从秩序中产生。各个相关元素组成整体系统,系统中每一个成分提供最优信息,它在整体中变化,但变化后统一在一个整体中,即所谓“万变中的不变”,它是和谐、稳定、永恒的。器物之上的秩序充分展示着良渚人有序化的能力。讲究秩序的良渚纹饰重复且统一、对称且规则、整齐且划一,传达给受众整体感、统一感和规则感。(图12)

图12 良渚纹饰的秩序感

3.节奏感

节奏感是良渚对称性纹饰表现出来的又一美感。如良渚文化黑皮陶表面的刻画纹饰,以卞家山G1②:414的蟠龙纹陶豆为例,纹饰为同方向的单龙,不断重复,组成四方连续的纹样(图13)。再如葡萄畈T0304⑦的蟠龙纹陶壶,其一侧的龙纹是两两相对缠绕的双龙,而另一侧又是对旋的双龙,两者相互交织,在统一的秩序中有规律地变化着。(图14)

图13 蟠龙纹陶豆上的纹饰

图14 蟠龙纹陶壶上的纹饰

以上器物刻画纹饰的运用体现在对称与均衡、虚实与疏密、重复与渐变、节奏与韵律、对比与统一上,表现出和谐的秩序性和节奏感,传达给受众一种形式美的视觉体验。

(三)线条节奏,生命律动

线条的节奏性赋予了器物以艺术生命力,良渚时期的纹饰中有直线、曲线、圆弧线、蛇形线、S形线、漩涡线和波状线等,这些线条以对称平衡、聚散重叠、连续往复、曲直回旋、刚柔并济、顿挫疏密、虚实相间、动静交叉等千变万化的形式,造就了良渚时期纹饰形态的多样性,而这些正是当时良渚人的心理情感活动的反映,从而在后人看来,可以产生极强的富有韵律感的心理体验。

五、结语

自远古时代以来,人类从出生起便在一个由信仰、习俗、器物和艺术表现等构成的文化环境之中生存。这个文化环境是一脉相承的,它可以纵向地一代代地继承下来,也可以横向地从一个区域传播到另一个区域,这也体现了良渚文明与众不同的独特文明标识体系以及在中华文明“多元一体、兼收并蓄、延绵不断”历史发展进程中的重要地位和独特贡献。良渚时期的造物设计从意念起始、形态塑造、社会观念等不同层面体现出对于“和谐”观念的积极态度,形成了良渚人独树一帜的造物匠心之作。也许,中华民族的信仰就是这样一点一点积累而成的。良渚古国的人们看似神话般的艺术世界,却拥有比当代人更现实的表现空间,这是我们看不见的精神家园。