新时代地热产业发展新机遇与方向

谷雪曦,梁海军,黄嘉超,王惠民

(中国石化新星石油有限责任公司新能源研究院,国家地热能源开发利用研究及应用技术推广中心,北京100083)

面对气候变化,能源向绿色低碳转型已成为全球重要的战略选择,各国争先发展清洁低碳、安全高效的绿色能源。地热是一种绿色的可再生能源,开发地热能可以改善环境,实现节能减排[1],符合我国生态文明建设的要求和方向。此外,地热能具有本土能源属性,利用地热能可降低能源对外依存度,保障我国能源安全。

1 我国地热产业发展现状

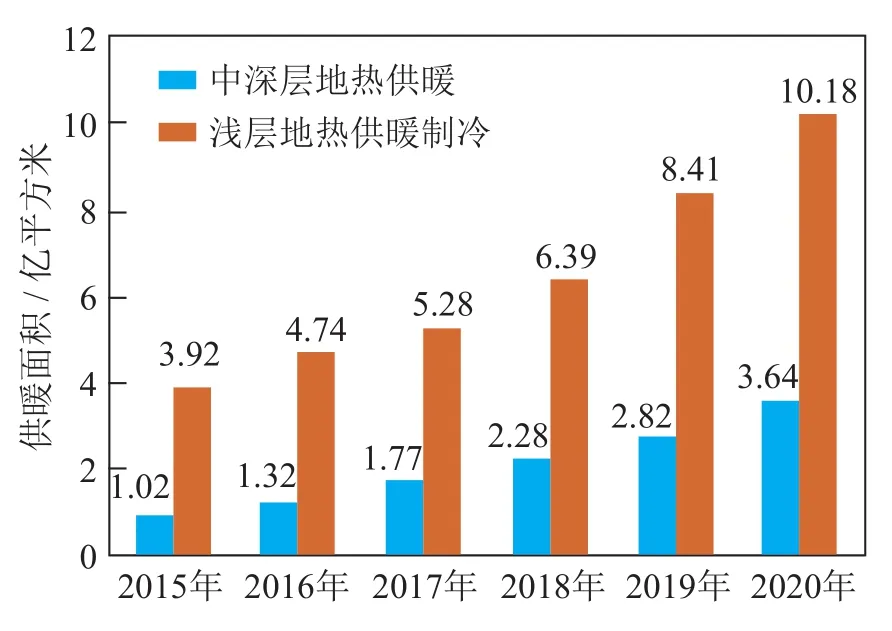

至2019年底,我国地热直接利用装机容量达40 610兆瓦,连续多年居世界首位[2-3],其中浅层地热供暖制冷面积为8.41亿平方米,中深层地热供暖面积为2.82亿平方米,分别比2015年底增长115%和176%[1,4]。“十三五”前四年,我国地热发电装机量新增22兆瓦,比2015年底增长80.6%[1,5]。

1.1 地热能在供暖及温泉理疗方面发展较快

我国地热直接利用产业包括浅层地热供暖制冷、中深层地热供暖、温泉理疗等。“十三五”前四年,我国新增浅层地热供暖制冷面积4.49亿平方米[4],年均增长速度为21%,根据前四年发展速度,预计至2020年底,浅层地热供暖制冷面积可达10.18亿平方米,完成“十三五”规划目标的91%。“十三五”期间,我国建成一系列大型浅层地热能开发利用示范项目,主要利用地表水源热泵系统和地埋管地源热泵系统为建筑提供规模化供暖制冷服务。其中,利用地表水源热泵的代表性项目包括江苏南京江北新区、重庆江北城CBD等,利用地埋管地源热泵的代表性项目包括北京世界园艺博览会、北京城市副中心、北京大兴国际机场等。通过建设这些代表性项目,我国浅层地热能利用技术的成熟性和可靠性得到验证,同时,代表性项目的示范作用进一步促进了浅层地热能的开发利用。

“十三五”前四年,我国新增中深层地热供暖面积1.8亿平方米[4],年均增长速度为29%,根据前四年发展速度,预计至2020年底,中深层地热供暖面积可达3.64亿平方米,完成“十三五”规划目标的72.5%,见图1。“十三五”期间,我国新增中深层地热供暖主要集中在地热资源丰富、市场需求旺盛、扶持政策完善的“2+26”城市和汾渭平原11城市,其中河北省中深层地热供暖面积居全国首位,天津市是中深层地热利用规模最大的城市,河南省濮阳、开封、周口等市地热供暖面积持续增长,我国中深层地热供暖进入快速发展阶段。

图1 “十三五”前四年浅层地热供暖制冷和中深层地热供暖面积及“十三五”末面积预测

至2019年底,我国温泉理疗装机量达5 747兆瓦,比2014年底增长129%[3,6]。温泉水中常含有一些特殊的化学元素,具有一定医疗效果,吸引了大批疗养者;温泉水应用于理疗、娱乐、休闲,经济附加值较高,效益可观,推动了我国温泉利用可持续发展。据中国温泉旅游协会统计,2017年全国温泉年总接待量达到7.6亿人次,年营业收入达到2 428亿元。

1.2 地热发电装机增长较慢

“十三五”前四年,我国在西藏羊易建成16兆瓦地热电站,地热发电装机量增长了近一倍,但由于基数较小,和国内地热供暖制冷产业的快速发展与国际地热发电发展迅速的国家相比,我国地热发电装机量较小、发展较慢[7],2020年预计无新增地热发电装机容量,“十三五”期间仅完成规划目标的9%,没有上网电价政策是造成我国地热发电装机量与高温地热资源潜力不符的原因之一。

2 地热产业存在的问题

尽管我国地热产业在“十三五”期间取得了显著进步,但仍处在起步阶段,存在技术能力相对薄弱、行业无序、扶持政策不明确等问题,限制了地热产业发展的速度。

2.1 地热能勘查利用核心技术能力支撑不足

目前我国地热专业技术水平与产业的发展要求还存在一定的差距,制约了地热资源的高质量开发。一是获取中深层地热地质目标物理参数技术有限,造成靶区选择成功率较低,开发风险较大。二是砂岩热储经济回灌率低,地热尾水无法完全经济回灌,制约其可持续发展。三是单井高效换热技术效率低,无法满足经济性需求。

2.2 管理不到位及标准缺失导致行业发展无序

地热行业存在准入门槛低,管理混乱的问题。一是在浅层地热能供暖制冷中,一方面部分项目缺乏监管,导致部分地源热泵工程出现冷热负荷不平衡问题,影响项目质量[8];另一方面政府清洁取暖补贴存在重数量轻质量问题,低价中标企业不注重设备后期运行维护,产品出现问题无人维修。这些问题影响社会各界对浅层地热能开发利用的态度,部分地方政府在实施层面上限制浅层地热能项目的开发利用。二是在中深层地热供暖中,部分企业由于技术水平不足或为了节省成本,不打或少打回灌井,将地热尾水外排,在造成热污染、伤害土壤的同时,导致地下储层压力降低、水位下降,破坏了中深层地热的可持续开发。三是地热产业缺少地热资源开发利用大数据平台,各省地热资源量、开发利用量、回灌量等基础数据缺少权威统计,尚未建立资源利用监测平台,难以支撑地热资源科学开发。

2.3 支持政策有待进一步明确

地热资源开发投资高、风险大、投资回收期长,在产业发展初期需要政府给予政策支持,目前相关优惠政策不完善。一是没有地热发电上网电价政策。当前我国地热发电上网电价参照煤电价格,现有地热发电项目亏损运行,企业投资普遍采取谨慎的态度。而近年来土耳其地热发电在上网电价政策(10.5美分/kW·h折合人民币0.74元/kW·h)刺激下高速发展,装机量从2010年的82兆瓦增长到2019年底的1 549兆瓦[9],中国地热发电产业的快速发展亦需要上网电价政策的支持。二是地热供暖补贴力度弱。“十三五”期间,根据《北方地区冬季清洁取暖规划(2017—2021年)》,“2+26”城市及汾渭平原11市纷纷出台针对“煤改电”、“煤改气”的清洁取暖政策,涉及顶层设计、财税政策、支持方案等方面。相比之下,仅有个别试点城市明确了对地热供暖的补贴政策,其余试点城市均未出台地热补贴办法。

3 新形势下地热产业发展面临难得机遇

我国地热资源丰富、分布广[10],开发利用地热资源进行供暖制冷等直接利用和发电利用,可代替燃煤燃烧,减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的排放,助力调整能源结构、应对气候变化、防治大气污染。此外,我国油田地热、余热资源丰富,可在社区供暖和输油设施伴热上发挥重要作用,减少化石燃料燃烧,助推油田能源转型发展。

3.1 发展地热能是调整能源结构、应对气候变化的需要

我国是世界能源消费大国,能源消费结构不尽合理,经济发展面临资源和环境的双重压力。《地热能开发利用“十三五”规划》制定了到2020年地热能供暖年利用量达4 000万吨标准煤(2 800万吨标准油)的目标[1],按每平米供暖消耗29千克标准煤计算,至2019年底我国地热能供暖年利用标准煤达3 260万吨,按现有发展速度,预期至2020年底可完成规划目标。届时,地热能供暖年开发利用量相当于新疆塔里木油田2019年油气产量当量,地热产业规模化发展对优化我国能源结构有重要意义。

2015年6月30日,我国向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡献》的文件,确定我国2030年的自主行动目标为:二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。我国面临着较大的温室气体减排压力,必须加快构建以低碳能源为主的能源体系。与同为清洁能源的天然气相比,地热可实现“零碳排放”,在应对气候变化、减排二氧化碳角度更具优势。到2020年底《地热能开发利用“十三五”规划》提出的地热供暖年替代标准煤达4 000万吨目标实现后,地热供暖可实现年减排二氧化碳1亿吨,大力发展地热产业对我国应对气候变化、履行巴黎协定中国承诺及推进生态文明建设具有重要意义。

3.2 发展地热能是防治大气污染的需要

随着经济社会的发展,环境污染问题已成为新时期下我国社会发展所面临的重要约束,北方地区冬季大面积雾霾给人民群众身体健康和生产生活造成严重影响。雾霾的成因包括煤炭燃烧、汽车尾气、工业排放、建筑扬尘、垃圾焚烧等,研究表明,煤炭燃烧特别是散煤分散燃烧是造成冬季雾霾的一个重要原因。农村地区散煤价格低廉,燃烧散煤是农户冬季取暖的首要选择,造成大量污染物低空排放。截至2016年,北方农村地区取暖年消耗散煤近2亿吨标煤,占北方取暖用煤炭年消耗的二分之一[11]。

在中央财经领导小组第十四次会议上,习总书记强调推进北方地区冬季清洁取暖,关系雾霾天能不能减少,是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容,要按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针,宜气则气、宜电则电,尽可能利用清洁能源,加快提高清洁化供暖比重。北方地区清洁能源取暖改造以“煤改电”和“煤改气”为主,其他形式仅有少量试点[12]。“煤改电”和“煤改气”将高品位能源用于供暖,存在“高能低用”问题,造成能源浪费。此外,天然气供暖费用是散烧煤的2倍左右,电直热供暖费用是散烧煤的2.5倍以上[13],高额的燃料费用增加了居民供暖成本,影响清洁取暖的长期可持续性。在清洁取暖推进的瓶颈期,北方地区亟需品位对口、价格合理的清洁热源。地热能能源品位适合供暖且运行成本低,居民支出取暖费与散烧煤基本持平,高度适合清洁取暖。地热供暖既可以在城镇地区推广集中式中深层地热供暖,也可以在城市集中供热管网覆盖不到的农村地区推广分布式浅层地热能供暖。相对于太阳能发电、风电等替代的燃煤电厂排放的污染物,地热供暖可替代农村取暖直燃的散烧煤,发展地热对于大气污染治理有突出意义。

3.3 发展地热能是油田能源转型的需要

我国老油田面临原油产量低、新增探明储量少、人工成本高等问题,需要寻找新的经济增长点。油田地热、余热资源量大,利用前景广阔。一是我国主要含油气盆地也是中深层地热资源分布的主要地区。仅大庆油田、华北油田、辽河油田三家油田蕴藏的地热资源总量达109 340亿吉焦,可采资源总量达4 250亿吉焦,折合标煤143.7亿吨[14]。二是我国油田尤其是东部老油田经过几十年的开采,大多进入了高含水和特高含水期,采出液体中含水量高达90%以上,有的甚至高达95%。采油污水温度较高,含有大量余热。中国石化年产污水量约为4.3亿立方米,中国石油年产污水量约为6.8亿立方米,按照10℃温差计算,理论共可利用余热资源量约为0.42亿吉焦/年,折合标煤142万吨/年。三是我国老油田拥有成型的油气勘探开发队伍,先进的钻井等作业设备,且随着油气资源的衰减,人员和设备出现了部分闲置的情况。通过对这些技术人员的培训和对设备的改造,均可投入到地热资源的勘探开发。当前,我国油田地热、余热资源和地热开发技术优势没有得到有效发挥,开发生产、油气集输系统、居民供暖需要的热量大多由加热炉、锅炉通过燃烧原油、天然气和煤提供[15],在增加用能成本的同时浪费能源。我国油田应充分开发利用地热和污水余热资源,替代化石燃料燃烧,盘活闲置资产和人员,持续推进节能减排,建设绿色生态油田。

4 地热产业未来发展方向与实施路径

随着地热开发利用规模进一步扩大,地热应在北方冬季清洁取暖和夏热冬冷地区供暖制冷中,在西南地区清洁电力供应上,在油田社区供暖和生产用热中发挥积极作用。

4.1 在北方地区供暖和夏热冬冷地区供暖制冷中发挥更大作用

地热供暖应在北方地区冬季清洁取暖中发挥更大作用。北京、天津、河北、山东、河南、山西、陕西等地地热资源丰富,且大多处于寒冷地区和严寒地区,结合地热资源分布特点与各地区冬季气候特征,建议充分开发利用五省两市地热资源,积极推进资源与市场相匹配的优质项目,以点带面,逐步形成地热供暖连片发展态势。城镇方面,在中深层地热资源丰富地区,充分借鉴“雄县模式”经验,利用中深层地热打造“无烟城”,为百姓提供清洁集中供暖服务。农村方面,优先考虑浅层地热资源,使用地埋管地源热泵,通过分散取暖方式利用地下土壤强大的储热蓄冷能力为农户供暖制冷,降低运行成本,打造农户用得起的清洁取暖方式,提高生活水平。

地热供暖应在夏热冬冷地区供暖制冷中发挥更大作用。随着中国特色社会主义进入新时代,我国夏热冬冷地区人民对供暖需求不断增长,当前该地区没有集中供暖,大多数城市居民采用空调、电取暖器等分散取暖方式来度过寒冬,不仅成本高且空气干燥,舒适性不佳。建议利用该区丰富的地表水和地下土壤浅层地热资源,以水为介质给住户供暖制冷,带来更多舒适感受。地表水方面,利用河湖泊等丰富的地表水系,建设分布式能源站,建成规模化、大型化项目,为居民提供供暖制冷服务。在重庆,湖北武汉、荆州,安徽安庆、铜陵,江西九江,江苏南京等城市重点利用长江流域水系;在广西南宁、贵州贵阳、铜仁等城市重点利用珠江流域水系;在上海、浙江宁波等城市重点利用海水。土壤源方面,在地埋管地源热泵适宜、较适宜区建成分布式开发项目,形成高质量、高技术、高规格地热产业示范区,带动我国地埋管地源热泵项目提质增效发展。

4.2 在西南部地区发电中发挥更大作用

地热发电具有运行稳定,不受气候、天气限制,利用系数高等特点,适合作为基本负荷电源。我国西南部地区,尤其是西藏南部、云南西部、四川西部等地区中高温地热资源丰富,地热发电潜力大。同时,这些地区多位于我国青藏高原、部分居民居住生活比较分散且人口总密度较低。建议充分发挥地热资源分散分布、无需建设长距离输送管网的特点,在资源、需求匹配区域抓紧建成一批地热电站,不仅能解决部分地区长期缺电问题,促进当地经济发展和居民就业,还能提高清洁能源电力供应比例,保护生态环境。

4.3 在油田社区供暖及生产用热中发挥更大作用

我国各油田应加大地热、余热资源开发力度,提升油田总体能源利用效率,扩大地热、余热项目规模,在增强油田竞争力的同时,助力美丽中国建设。一是开发利用地热田,满足油田职工及所在地区居民冬季供暖需求,替代锅炉燃烧,在清洁低碳的同时节省化石燃料。二是利用污水源热泵提取油田采油污水中余热,满足油田输油设施伴热需求和联合站供暖需求,替代现有燃油燃气加热炉,实现降本增效。

5 促进地热产业发展的政策建议

“十四五”是我国地热产业发展的重要时期,为保障地热产业规模有序发展,我国应进一步加强技术研发、规范行业秩序、加大政策支持。

5.1 通过技术重大专项及加大投入方式加强核心关键技术研发

各级财政应加大地热能资源科技创新重大专项资金支持,推进地热能勘探开发利用核心关键技术的研发。一是研发经济可行的深层热储探测技术系列,提高深层复杂地质目标识别精度,降低勘探风险,发现更多优质地热资源。二是攻关砂岩地热尾水经济回灌技术,研究砂岩回灌机理,研发改造增渗技术、回灌流体处理技术,取得砂岩热储开采技术的突破,保证现有砂岩地热项目尾水实现完全经济回灌。三是研发中深层地热开发井下高效换热技术,研究增强单井换热能力的措施,设计新型单井结构,实现高效换热技术规模化利用。

5.2 出台相关技术规范和监督政策,进一步规范行业秩序

政府主管部门应充分发挥职能作用,建立健全各项管理制度,维护良好地热能开发利用秩序。一是浅层地热资源开发方面,一方面加强浅层岩土热物性测试研究,合理设计系统负荷,维持热泵系统热平衡;另一方面政府改变设备购置投资补贴方式,将一次性补贴分次发放,约束企业行为,使设备制造企业重视产品质量及后期运行维护。二是中深层地热资源开发方面,对地热尾水执行强制回灌。县级以上自然资源主管部门应加强对采矿权人的事先和事中监管,在地热项目开工环节配套钻凿回灌井、安装回灌计量设备,在地热项目运行阶段开展回灌运行监测和执法,对不按回灌方案实施回灌、不符合标准的依法查处。三是建立政府主导的地热资源勘查开发利用全产业链的数据汇交、共享与服务制度,形成全国地热资源开发利用大数据平台,主要包括地热资源基础数据、开发利用动态和效率监测数据及产业网络信息管理系统等,为地热能资源调查评价与科学开发利用提供支撑。

5.3 加大对地热开发利用财税政策扶持

扶持政策对处于发展初期的地热产业至关重要,直接影响地热投资企业积极性。政府应出台财政补贴和优惠政策,激励地热产业发展。一是给予地热发电上网电价补贴政策,提高企业积极性,促进地热发电产业快速发展。二是在北方地区推进清洁取暖过程中,借鉴“煤改电”、“煤改气”补贴政策,制定国家层面地热替代散煤的补贴办法。

6 结论

“十三五”时期,在地热产业首个五年规划指导下,在北方地区冬季清洁取暖背景下,我国地热产业取得较快发展,但仍存在开发利用核心技术支撑不足、行业发展无序、支持政策不明确等问题。“十四五”时期是我国地热产业发展关键时期,面对能源结构调整、气候变化防治、大气污染治理的新形势,我国地热供暖产业应抓住北方地区冬季清洁取暖和夏热冬冷地区供暖制冷契机,加大中深层地热资源和浅层地热资源开发力度;地热发电产业应充分发挥利用系数高、分散式无需长距离输送管道优势,提高清洁电力,满足边陲地区用电需求;油区地区应充分利用油田丰富的地热、余热资源和开发中积累的地质资料和开采经验,加快地热余热资源开发利用步伐,满足社区供暖和生产用热需求,实现转型发展。