建筑的话语

——14—15世纪意大利天使报喜图神圣信息的空间视觉化

蔡艳楠

(上海大学上海美术学院,上海 200072)

“无垢受胎”和“道成肉身”的神秘是矛盾的统一:永恒出现在时间中,无限在测量中,造物主在生物中;人物不可捉摸,话语不可叙述,言语不可言喻,地方不可描摹,视觉上看不见,声音上听不到。[1](P29)这正是“天使报喜”最深奥的秘密。而对阿尔贝蒂来说,建筑是一种具有说服力的交流形式,一座美丽的建筑,一座建造和谐、装饰华丽的建筑,是一种高贵的表现,也是神性的表现[2](P72),《天使报喜》中的建筑空间也并非是扮演还原故事环境的角色,绝不仅仅是一种装饰性的背景,更是作品构图、叙事和意义的绝对组成部分,为“天使报喜”蕴含着的基督教最重要的神学信息——“无垢受胎”的奇迹以及“道成肉身”的奥秘——的视觉化创造了路径。

建筑装饰了主题,并与其他空间互动形成了一系列“视觉双关语”。简单地说,拱门、孔洞和入口在建筑学上等同于一个到达和问候,而一幅画中的建筑本身也能成为玛利亚、成为一种报喜,并以一种非常具像的视觉化方式揭示画面的主题。艺术家们用有趣的方式来表达“建筑空间”与“报喜空间”之间的视觉流动,绘画中的建筑不断地引起人们的注意,每一个视角都成为“报喜过程”的一部分——开放的入口,暗示着天使从另一个空间来到世界,并即将“进入”玛利亚的领域;天使与玛利亚之间的“间隔”,意味着疑惑、恩典;玛利亚封闭隐秘的内室,是纯洁的身体,基督将在内部化身。在这一过程中,还有一些画家利用透视本身的几何结构,通过装置内部微小而不可减少的偏差,使这种不可比拟的“到来”与“化身”变得可见。

一、纯洁容器

至少从公元4世纪开始,圣母玛利亚就在西方基督教神学中占据了重要的地位。到了中世纪晚期,传道人相信,关于圣母最重要的信息是她与耶稣的身体关系。[3]拜占庭神学把《雅歌》解释为不仅是人的灵魂与神之道的结合,而且是基督与集中了所有作为妻子的品质在自己身上的圣母的结合。[4](P149)作为基督的母亲,玛利亚在福音书中被描绘成一个使“道成肉身”成为可能的人,她的身体、她的子宫为神圣和人类的结合提供了场所,因而被认为是特别神圣的。早在拜占庭时期,赞颂“天使报喜”就和“基督诞生”一样重要。拜占庭的诗歌《圣母颂》(Akathistos Hymn)用神秘的语言崇拜玛利亚对创造和救赎宇宙的功德,称她是“上帝之母”(Theotokos),是一个神圣的实体,就像众神,已经拥有了释放和拯救人类的能力。[5](P140)天使报喜、处女受孕和道之化身是不可言喻的谜,而玛利亚就是这个谜的终极神秘代言人。1439年12月,巴塞尔会议(Council of Basel)第三十六次会议,决议“‘无玷受孕说’是与对教会、公教、正义和圣经的信仰一致的教条”,规定“所有的天主教徒必须同意、接受和履行这一教条”,禁止任何与它相悖的布道与说教。1476年,教皇西克斯图斯四世(Sixtus IV)批准了“无玷受孕节”。15世纪末,这一教条在西方基督教世界被广泛接受——玛利亚的出生是无原罪的,不需要上帝再次去赎免她的罪。[6](P196)

尽管对圣灵如何进入玛利亚的身体依旧充满争议,天主教在教义上已经明确玛利亚的圣洁性和神圣性,甚至赋予其比圣使徒更高的地位。玛利亚注定要成为圣灵的殿、神的拟人化的殿,她是伟大的拯救和历史戏剧的一部分。透视不仅仅是几何或数学工具,还是一种展示绘画的工具。因为有了这种新的绘画工具,天使报喜图成为一个舞台,艺术家巧妙地运用各种方法设置空间,表现“无垢受胎”这个重要的教义。空间结构成为可视化形象——一个封闭、纯粹、简单、完美的容器的形象,即玛利亚的身体。

“神性”的参与和“全然纯洁性”是“天使报喜”发生的必然条件,运用建筑空间来构建这两者的方式,有以下几种:一,利用类似宫殿的布局提高玛利亚的地位;二,以玛利亚所处空间的私密性暗示其不可被侵犯性;三,设置细节元素,诸如神秘的花园、视觉尽头的封闭的门象征玛利亚的子宫、贞洁;四,利用光在空间的路径,表现玛利亚的恭顺,对使命的接受。

神学家常常用建筑学的术语来描述玛利亚,例如“作为基督的肩负者,马利亚被视为他的帐幕”[7](P64),是“神龛、上帝之屋、契约之约柜”[8](P54),是“一个被跨越而又完整的门槛”[9](P133)。甚至,玛利亚首先是一个“包含基督的场所”[10](P306)。吉兰·杜兰德(Guillame Durand)也在其颇具影响力的礼仪文章《宗教的基本原理》中写道:“圣器……这是最受祝福的玛利亚的子宫,基督在那里面穿上圣衣……”[11](P21)因此,通过建筑空间来建构圣母玛利亚本身的品质,例如纯洁、顺服、谦卑等,是可行的。

《天使报喜》的建筑空间主要有这几种形式:拱形门廊、华丽的建筑物以及内室空间,无论是哪一种形式,都似乎与玛利亚普通贫穷的拿撒勒女孩身份不相符合,即使是真蒂莱·达·法布里亚诺(Gentile da Fabriano)描绘的狭窄的室内场景(图1),也装饰着繁复的尖拱镂空花纹的窗户,铺着精美的地毯。一切都显得舒适无比。

图1 真蒂莱·达·法布里亚诺,《天使报喜》,蛋彩画,41×48cm,约1425年

形成这种建筑形式的社会原因在于意大利各地兴起富人建造私人住宅的热潮,创新建筑为画家提供了各种各样的潜在样式来源。当然,建筑的选择也与地位显赫的赞助者的要求有关——赞助人往往会要求将自己的府邸元素放进画中。这些装饰华丽、精心布局的建筑,使人清楚地意识到玛利亚的住宅是一种与众不同的、高高在上的存在,也代表着她本人是一种与众不同的、尊贵的人。在神学上,玛利亚被创造为救世主的宫殿,所以免除了一切罪孽的束缚[12](P219),这种尊贵的装饰本身暗示了玛利亚成为上帝容器的合法性。

在基督教思想中,教会的建立是以“道成肉身”为前提的。[13]圣母的形象符合新约教会的形象,因此,教会也常常与玛利亚联系在一起,教会的神父们把玛利亚的身体功能看作是教会的预兆。在早期的几个世纪里,圣母玛利亚和教会之间的相似之处就以新约的主题为基础勾勒出来了。[14]《天使报喜》的建筑常常以神龛、圣所的形式出现,使“圣地”的存在得到了强调。诸如“教会”、“上帝之城”以及“天堂的耶路撒冷”的概念,都象征性地投射到圣母身上。展示了一群人的圣母玛利亚的扩张外衣下庇护寻求保护的图像《慈悲圣母》(Madonna della Misericordia),在13至16世纪在意大利特别受欢迎(图2)。这种形式特殊的肖像表明玛利亚也是“信徒的庇护之所”。从这个角度看,《天使报喜》中修道院、教会等建筑形式,让玛利亚在成为其中的核心,空间从四面八方流入圣洁的圣母周围,也是意指玛利亚 “是人类赎罪的圣坛,是世界和解的原因,是所有生命和救赎之所”[15](P132)。

图2 萨诺·迪·皮特罗,《慈悲圣母》, 约1440年,私人收藏

由于建筑空间的建立,报喜的天使和玛利亚在画面中都拥有了自己的位置。通常,天使加百列处于建筑之外,玛利亚在建筑之内。即使在同处一个建筑框架的情况下,也会有廊柱或其他元素横亘两者之间,或者是天使身体恰好在建筑结构的临界点。弗拉·安吉利柯的《天使报喜》是一个典型(图4):天使进入了廊柱空间,但他的双翼边缘依旧出于廊柱之外,其前倾的身体也未越过玛利亚面前的柱子一分。因此,我们可以看到,建筑场景中存在着一个明确限定的、专门为玛利亚保留的空间,其中微妙的表现便是——加百列从不进入玛利亚的空间,玛利亚也从不离开她自己的空间。

而菲利波·利皮描绘的天使(图3)虽然身体越过了柱子,与玛利亚在同一个拱柱之下,但我们依旧能看到,艺术家小心地处理着“分离”——天使的翅膀仍在柱子的左侧,玛利亚的的部分身体隐入右边的柱子和讲道坛(图3局部1),一个透明的场景玻璃瓶将观者的目光吸引到画面右侧;天使的身后是是延伸的风景、经典的西耶之树,而玛利亚身后则是连绵的建筑;再仔细观察,我们会发现圣母的右手恰巧在后方柱子的基座位置:虽然在远处,但正是这根柱子准确地分开了天使与圣母的身体;圣母长袍的袖口笔直垂下,恰恰在这根柱子的延长线上(图3局部2),加强了对空间的区分。

图3 弗拉·菲利波·利皮,《天使报喜》,木板蛋彩画,175×183cm,圣洛伦佐教堂,佛罗伦萨,约1440年

图4 阿莱西奥·博多维纳蒂,《天使报喜》,木板蛋彩油画,137×167cm,约1447年,现存乌菲齐美术馆(佛罗伦萨)

限定私密空间有很多隐喻和解释上的意义,最明显的就是对玛利亚永恒不可侵犯的地位的比喻。从圣母玛利亚的贞洁对基督教的巨大重要性来看,这种对她隐居生活进行强调的建筑结构,使崇高、神圣的本质转化成了一种视觉上的论证。阿莱西奥·博多维纳蒂(Alessio Baldovinetti)设置的深色围墙(图8)可以被看作是这些象征性“封闭空间”的放大,因为它为玛利亚创造了双重的限制。这意味着她不仅受到由特定空间边缘产生的屏障的保护,还受到外墙额外边界的保护。事实上,玛利亚在许多天使报喜图中都是处于双重封闭的。譬如安吉利科众多《天使报喜》中的一幅(图6),在美丽的花园后方安排了一排紧密的木质栅栏分开了草坪和树林。这个栅栏的作用,和第二层围墙有着异曲同工之妙。菲利波·利皮1433年左右绘制的《天使报喜》(图12),可以在背景的三个拱门后看到一系列的墙壁,梅根·霍尔姆斯(Megan Holmes)把这些墙壁的增多和突出与委托创作这幅画的修道院的著名墙壁联系起来。[16](P233-234)

图5 弗拉·安吉利科,《天使报喜》,木板蛋彩画,154×194cm,约1430—1432年,现存普拉多博物馆(西班牙马德里)

图6 弗拉·安吉利科,《天使报喜》,湿壁画,220×321cm,圣马可修道院,佛罗伦萨,约1439—1445年

这种联系带来“隐居”和“隐修”的概念,让这个双重的封闭与纯洁、恭顺等品质清晰地结合在一起,而这正是指向谦卑领受主旨的玛利亚——圣母的身体是完美无瑕的,她在隐秘处静静等候,是值得崇敬的对象。玛利亚是人类通过恩赐而获得的最高美德的个人化身,在她身上“能找到任何生物身上的一切美德”[17](P142)。她代表了一切,特别是“哥林多前书”十三章记载的三种美德:“信,望,爱。”这些美德是玛利亚成为基督之母的基本条件。从建筑物的整体形象到它的最细微的细节,每一件事物都以一种惊人的精确性表现出圣母的品质。门廊向我们揭示了玛利亚在多大程度上保护、支持、拥抱着我们;喷泉、方形中殿、布道坛、紧闭的门、敞开的门、高高的“水晶窗”,每一个花瓶、每一朵花,也都因玛利亚的存在中而被赋予新的意义,甚至是超越空间尺度的概念。这个空间处处在宣布,玛利亚是征服了世俗智慧的女人,是天使的女王,世界的主宰,净化世界者的母亲。她超越了所有其他人,比他们更美丽,更可爱,更丰满,更优雅,更光荣,是“美德和恩典的媒介”[18](P131)。

“关闭的门”(porta clausa)作为出现在《天使报喜》中象征圣母永恒纯洁元素,已经有很久的历史了。[19](P138-139)德门尼克·威涅齐亚诺(Domenico Veneziano)就描绘了一个十分迷人的“隧道”,尽头是一扇紧闭的木门(图7)。木门周围绕着精细的植物,进一步强化了门在视觉上的空间深度,又仿佛在暗示门之后是枝木繁茂的花园。

图7 德门尼克·威涅齐亚诺,《天使报喜》,木板蛋彩画,54×27cm,约1445年

建筑中的种种细节,包括空白的墙以及隐隐约约的帐幕,都是一种独特话语,通过隐喻将无形转化为有形,在视觉上对玛利亚的童贞进行阐释和强化。这是一种智力的建构,画家们利用这些元素来为他们的图像增加更多的共鸣。玛利亚不仅是基督之母,也是作为基督之母的属性的象征。在限定空间中的玛利亚本身已经变成了一个完整的空间——一个封闭而又开放的神圣容器,那些只能瞥见的一角,只有基督才能通过。

这些细节,不仅代表了玛利亚的纯洁,还意味着她在“道成肉身”和救赎中扮演者积极的角色。玛利亚是乐园的门,使神来到世界,为我们开了新的道路。

“天使报喜”事件中玛利亚的行为本质上是一种同意,包含了她的信仰和爱,她对使命的接纳使“道成肉身”和救赎成为可能。在《天使报喜》中,上帝的话语是通过一个被创造的信使(“天使”在希腊语中的原意是“messenger”,即“送信者”)加百列传递的,但玛利亚真正的对话对象,是无形的神。基督教的思想家们坚持认为,只有当玛利亚说“愿你照你的话成就在我身上”时,万能之神的旨意才得以实现。他们声称,真正的神的恩典必须尊重人类的自由和完整性,就像圣安瑟伦甚至坚持认为,玛利亚在救赎工作中作为“上帝之母”的作用与神作为“上帝之父”的作用是一样的。[20](P128)“接受圣言”是值得赞美的事,有赞美诗称颂道:“母亲啊,你是众人所赞美的,你接受了圣言,你生下了最神圣的礼物,救赎万民脱离一切灾难,救赎那些将来会受到惩罚而哭泣的人,他们高呼:哈利路亚!”[21](P429)

1486年,卡洛·克里韦利(Carlo Crivelli)完成的《天使报喜》(图8),从前景苹果的影子,到天使的影子和建筑物的明暗,都能看出是遵循了真实布光的原则。但唯有一束光,打破了这现实世界的法则,即从天空中射向圣母头顶的“圣灵之光”。天空中出现一团云光,其中一束光射出,经过不可思议的

图8 卡罗·克里维里,《天使报喜及圣艾米迪斯》局部,油画,146.5×207cm,约1486年

路径进入窗户上方的小孔过窗户照射到玛利亚的头顶。玛利亚不是站在天使面前,而是谦卑地弯下腰来。通过进入她内心的心灵之光,玛利亚不仅接受了加百列的话,而且接受了正在发生的奇迹——我们人类的光辉都来自于这丰厚的神圣力量。“不可思议的路径”,可以表现神的存在是超越了自然法则的;同时,这个不可思议也是在玛利亚的接受之中形成的。

拉辛格(Ratzinger)提出,抹去两个“约”之间的界限是由玛利亚完成的:“……她(圣母玛利亚)本人就是真正的锡安(Sion)……她是真正的以色列,在她身上,新旧约、以色列和教会是不可分离的。”[22](P43)玛利亚的顺服,众人也就称义而开启了新约的先声。玛利亚是谦逊和顺服的,同时,她也是自由的。正因如此,玛利亚的“同意”使其显得更加崇高圣洁。在她怀孕的那一刻,她的灵魂深处就有了这样一种崇高的、崇高的沉思。关于神性的作用和意义,她超越了所有其他被造之物的经验。[23](P55)在这种彻底的转变的意义上,历史可以被看作是永生上帝的行为的记录,正如新约所说:“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐,都是从上头来的,从众光之父那里降下来的,在他并没有改变,也没有转动的影儿。”[24]

二、不可见的可见

“天使报喜”最重要的神学含义,就是不可见的神将成为肉身来到这个世界。尼萨(Nyssa)说:“神旨意的力量是事物存在的充分理由,是它们从无到有而存在的充分理由。”可以说,“天使报喜”是第一个使上帝从“不可见的存在”转变成为“看得见的存在”的标志。[25](P175)而“道成肉身”并不像“报喜”那样以“事件”的形式出现,而是以永恒的,先于一切创造,超越天地和时间本身意义的来确定玛利亚独特的起源。因此,即圣母受孕的机制从最早期开始就是需要被讨论的一个极其敏感的问题。这是一个“微妙的问题”,而教会被要求用图形和文字来回答这个问题。[26](P80)它所以被反复讨论,是因为圣母的受孕不仅仅涉及玛利亚的纯洁性问题,它还与基督道成肉身的奥秘密切相关。

如何传达超越性的存在出现在这个可公度的世界中这一伟大事件,不仅是神学家的工作,也是艺术家们渴望处理的难题。笔者认为,空间的组织与建构正是文艺复兴的画家借以传达“道成肉身”这一信息的重要方法,主要形式有:一、设置隐喻结构(如象征基督的柱子);二、唤醒“远处空间”(半开的门内的空间、天窗等);三、创造“不合尺度”的空间。

图9 安布罗吉奥·洛伦泽蒂,《天使报喜》,木板蛋彩画,120x127cm,约1344年,现存锡耶纳国家美术馆

图10 拉斐尔,《天使报喜》,祭坛画,弗朗切斯科教会,39×190cm,约1502—1504年

潘诺夫斯基曾用优美的语言论述通向无限的透视法营造的空间是“除去神明”的庙宇,然而,阿拉斯从历史学的角度批判了这种说法——在15世纪,尚未出现“无限”的概念。在阿拉斯看来,透视法并不像潘诺夫斯基说的那样是“象征形式”,而是一种“根本性的智力运作”,《天使报喜》中的透视可以被视为一种表达如何“在可测量的事物中,以视觉的方式呈现这种不可测量的相遇”[27](P13)的重要工具。通过线性透视来隐藏或揭示化身的奥秘,很多学者都对此做过讨论。奥马尔·卡拉布雷(Omar Calabrese)指出,基于建筑隐喻的修辞人物(如基督的“教堂基石”)与建筑表现相关的透视人物之间存在一系列密切对应关系,他具独创性的思考向我们展示了“透视空间也被赋予了神圣空间的规则”[28](P28)。阿拉斯认为,“天使报喜”要求透视大师的绘画能够使人在表征中感知到一种不可表征的存在,一种不可简化为其表征的规则(透视)的存在[29](P35),而组织可见光(透视)表现的工具,使(画家)能够在表现中描绘不可表现的事物[30](P38)。

古典建筑因其稳定有序的原则而被视为保持理性不证自明的真理[31](P156),并在绘画中成为神奇事件的容器,不可具象的化身也出现在其中。这个时期的天使报喜图常常会呈现出自然主义渲染的细节和精心设计的象征之间创造性的复杂相互作用,以一种压缩了整个救赎叙事的形象呈现给观众,用空间的形式展示了上帝和人类的结合。“指导轴”(axe directeur)是14世纪末至15世纪初意大利绘画中存在的一种“直觉”,即“天使报喜”的主题与透视的物理工具之间存在着一种亲和力。[32](P9)一根柱子或“耶西之树”通常被设立在画面中心,在恰好重叠了透视轴消失的位置,成为在无限和有限之间的独特交汇点(图9、图10)。洛伦泽蒂的《天使报喜》(图9)中,就创造了一个严格绘制的射影空间(projective space),在那个时期,这无疑是一种非凡的创新。[33]我们可以看到有一根纤细的柱子立在前景,如果延长两侧地砖的纵深线,其交汇点恰巧在柱子上。拉斐尔的《天使报喜》也运用了同样的手法,并因其出神入化的光色描绘、背景中的远山风景,使空间的纵深感变得更加明显。一个新的空间展开了——上帝出现在被讲述的故事中,祂隐藏在可见的对象之中——上帝成为实际的极限点在画面中出现,作为一个包含一切的空间的极限,包括更新的人类空间。[34]极限被“包含”了,这正是“基督”柱的功能,压缩并显示这种不可延性。[35](P143)在这里,透视法对画家来说不再是束缚,而是一种能让他们在任意把玩之中赋予不同意义的工具[36](P17-38),眼睛寻找某种东西的想法反过来又允许一种精神上的理解,眼睛在智力理解或寻求理解之前就把最深刻的奥秘吸收进去了——“在尺度上不可估量,在地点上不可限制”。

即使是不处于透视轴上的柱子,也在艺术家的精妙构思之下成为特殊的象征。阿拉斯注意到,科萨复合式的柱子上有一个凹痕,延伸到观众的空间,观众的空间必须为他提供一个想象的支撑点。但更深层的是,它的矛盾存在将一个象征神圣的物体置于图像的中心,正好在天使和玛利亚之间,所以他们不能在物质层面看到对方,伽百列的目光需要穿过立柱才能看见圣母玛利亚。而天使伸向玛利亚的手,正指向立柱,给人一种“祂就在那里”的奇妙感觉。类似的设计,在皮耶罗的《天使报喜》(图13)中也可以看到:将圣母覆盖住的凉廊建筑的柱子,要比别的拱门柱更靠近前景,托马斯·帕顿(Thomas Parton)敏锐地发现,这一“靠前”使柱子阻挡在天使望向玛利亚的视线之前。

图11 弗拉·安吉利科,《天使报喜》,图11局部

艺术家往往会将铭文一整句覆盖在《天使报喜》中所描绘的物体之上,而安吉利科却让柱子切断铭文,让语句断开两边(图11)。从视觉上,文字似乎隐藏在天使与玛利亚之间的柱子之后,强化了建筑的立体感,让我们相信人物确实是在建筑“内部”的。但细心的阿拉斯发现,天使的颂词是完整的,也就是说,并没有词语被在柱子之后;而玛利亚回应中的“愿…照就在我身上”(fiat mihi secundum)却消失在柱子的位置(图11局部)——这句话本身成为了视觉化的柱子。[37](P49-56)安吉利科绘制在玛利亚内室的红色帐子在天使光轮的映衬下显得愈加明显,这也是基督的象征——“是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过,这幔子就是他的身体”[38]——他已经在圣母同意的回应之后,进入了她的子宫。弗拉·安吉利科建立了他所选择的图形与文字的联系,但不是通过“翻译现存的注释,而是在他的绘画中产生一种真正的注释效果”[39](P162)。

15世纪的《天使报喜》图中常常在中心营造一个透视空洞(图13),例如类似于隧道的建筑结构,[40](P108)心理空间、数学与光学的空间在这里重叠并列在一起。空洞与实体、水平和垂直的东西与可塑性的结合,每个结构的开放门廊进一步连接了广场和立面,就像庭院与回廊的拱廊相联系。未来的空间也被神圣空间的规则所赋予。圣经叙事形象与这些叙事的神学表现联系起来,为空虚的空间填补了意义。瓦伊克曼(Gerard Wajcman)将这一“空”分析为“空间的虚空”(un vide d’espace)和“意义的虚空”(un vide de signification),将其与“话语和它的物质形式声音”对立起来。[41](P170)在他看来,“空”创造了一种沉默、一种停顿。这种停顿使人联想到上帝的灵进入玛利亚的身体的过程,是无法形容的、是看不见听不到的。双重栅栏或围墙(图6,图12)就创造了视觉的空白点,不仅意味着神的国度与被驱逐出伊甸园的人类之间架起了一道屏障,还象征着对神性更深入的表达——它是“上帝不可表达性” 的空间。其隐喻与门、窗这样的空间是类似的,它带来一种可以“被打开”,或是可以“进入”的暗示,恰如耶稣说:“你们祈求,就给你们;寻找,就寻见;叩门,就给你们开门。”[42]

图12 拉·菲利波·利皮,《天使报喜》,木板画,185.3×203cm,约1443年

菲利皮诺·利皮就成功地运用一种特别微妙的线性视角构建了故事的空间。他在背景放了三个连贯的拱门,拱形的每个入口都有一个合理的叙述功能和作为进入圣母之家的庇护所的实际用途,同时也象征着基督是通往救赎的大门。拱门总能到达更远的地方。上帝神圣有序的空间以完美的对称消失了,在画面的几何中心一棵大树在花园里拔地而起,一只白色鸽子与中心树形成了联系,光线再一次从加百列流向玛利亚拱门,营造出中间的空隙,以及从左到右的动感和节奏,引导观众的注意力放置在特定的重点。这样的空间形式还在视觉上强化了主题的情感张力——巧妙设计的“空”的中心地带,创造了一种无法逾越的精神和心理空间,冲击着观者的理智。这个“空”也可以被看作“停顿”的空间:“那里”与“当时”联系在一起,“停顿”是暂时的,暗示着“此时此地”。

利皮用光线强调了这幅画的不同部分,同时创造了从左到右的流动感:柱子左边的阴影和黑暗与右边建筑物表面的光形成了对比,也为两个角色之间的听觉和可视对话提供了一种途径,让人们能接近看不见的事件。在上帝的旅程中,金光必须经过无限的距离,即使是无限的数学结构也不能容纳它。为了做到这一点,绘画使用了它自己的手段,在虚构的深度和表现的表面之间的游戏。圣灵创造了一个不可能的轨迹。上帝已经无处不在了。他穿越了神秘的神圣时刻。在他的旅程中,他连接并融合了两个世界,这两个世界将在人类的容器中结合在一起。

皮耶罗也设计了三个拱门(图13),一眼望去数不尽的廊柱用创造了深度。天使的背景是草坪大树,玛利亚的背景则是个“暗处”。在天使翅膀下方空间往草坪看,是一棵小小的树——完全偏离了整幅画的比例设置。中心的拱门深处,并没有表现出“紧闭的门”的形象,而仅仅像是一块有着浅色纹样的大理石墙(图13局部),它应该在遥远的位置,却在视觉上显得离我们很近。阿拉斯认为这明显是一扇不符合比例的门。

图13 皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡,《天使报喜》,木板蛋彩画,338×230cm,圣安东尼多联画屏上部,约1470年,现存翁布利国立画廊(意大利佩鲁贾)

图13局部

在一个有规律、有吸引力的建筑中,差异的功能是发出信号,表明容器的内容已经到来——神圣的东西进入了人类的栖息地。反理性的透视运用,以超凡脱俗的方式表明了事件的超然和永恒的本质。通过这种方式,画家们也为圣灵的神奇进入创造了清晰而高雅的隐喻。画家们创造了在现实世界中不可能存在的结构,创造了一个非理性的维度,清楚地标志着不可思议正在发生——不可度量的形象进入了尺度之中[43](P17)。皮耶罗还在建筑中隐藏了一个不可磨灭的无形元素——仔细观看天使与玛利亚之间的两列柱子,可以发现柱子之间“调停”的空间,它本身就在世俗和天堂之间、在神的使者和上帝的圣母之间、在旁观者和他的记忆形象之间,可以被称为神秘的时间,也是画家们试图在他们的绘画或壁画中以浓重的色彩暗示深渊的深处。

天使来到玛利亚面前宣布“道成肉身”的消息,作为信使,他只能“告诉”,而不能“解释”。而艺术家创造的各种空间元素,则变成了“诠释者”,它们试图将自己构成一种“宣告”,让神性的力量改变物质世界的法则,把现在、过去和未来编织在一起,就像巴黎的主教(The Bishop of Paris)艾蒂安·坦普利耶(Etienne Templier)在1277年颁布法令时说的:“实际的无限构成了上帝和造物的积极属性。上帝,当祂如此渴望的时候,也将真实的无限带入这个世界。”

三、间隔

“天使报喜”是一个奇怪的故事:时间不是故事中的一个时刻,因为永恒进入了时间。因此,历史颤抖着,注定要成为悖论,因为它被永恒所触动——它占据了一个特殊的位置,也结合了一个特殊的时刻,允许从外到内的转变。救赎之路通过进入历史,与人类的生命重叠在一起,意味着单一的方向、线性的时间。

笔者定义的“间隔”主要存在于天使与玛利亚之间的过渡地带,以及前景与深景之间的过渡地带里。“间隔”是独特的,也是多重性的,充满了意义,这一点在15世纪的意大利绘画中表现得尤为明显。它在所代表的对象中建立了一个空间层次,在天使加百列和圣母玛利亚——也是人与神——之间建立必要的联系,在神话和历史话语的两个时刻之间的联系追溯了故事的发展。“间隔”要么在加百列后面,要么在玛利亚和他之间。有时它又占据了后前两个位置,从而限制了加百列的空间,使祂的空间介于圣母的封闭空间和上帝的开放空间之间。“间隔”空间还可以成为强有力的隐喻,包含古代和持续时间,暗示“新约”取代“旧约”,基督的死亡与重生。

波提切利在玛利亚的房间里创造了一个深度(图14),所有形象在这个空间里自如流畅地运动。精心设置的空间和人物形态,令人切身感受到这次拜访令人敬畏的气氛。玛利亚虽然表现出熟悉的退缩姿态,却依旧带着独特的优雅和美丽。她伸出了手,做出一个手势,包含了在“报喜”中所有重要的含义。

图14 桑德罗·波提切利《塞斯特洛之天使报喜》局部,蛋彩画,156×150cm,约1489年,德格利·乌菲齐美术馆(佛罗伦萨)

天使的手被表现得无比谨慎——手掌几乎与门边的垂直线重叠,食指和中指恰巧落在门洞边缘线和门内外白色花坛水平边缘线的交界处,无名指和小指则试探性地越过门的边界线。而圣母的手,则明确地进入了这个边缘框架之内。

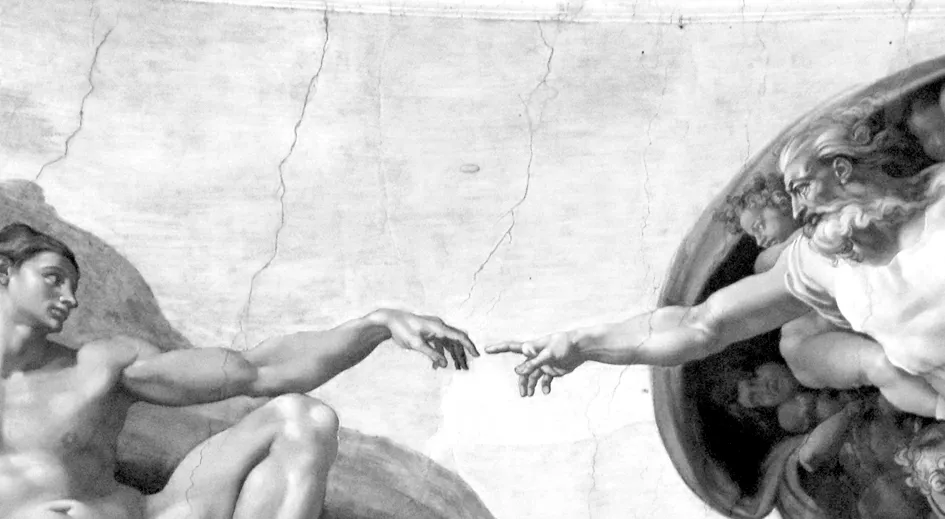

玛利亚和加百列的手势相互呼应,形成了一个神圣的中心,这个空间暗示着玛利亚的接受、天堂的讯息即将与人间的肉身相遇,人类救赎主将要诞生。笔者认为,这个微妙的、充满张力的空间的意义,与米开朗基罗《创世纪》的开篇所描绘的圣父与亚当手指之间的接触(图15)所产生的效果极为相似——圣父伸出手,完成了人类始祖亚当的创造;而玛利亚与天使的手势之间,正是“新亚当”诞生的预言空间。正如约翰福音中记载的:“道成了肉身,住在我们中间。”[44]

图15 米开朗基罗,《创造亚当》(局部),壁画,约1511—1512年,西斯廷礼拜堂

威涅齐亚诺也在《天使报喜》(图7)中创造了两对微妙空间:其一,前景是石制的地板,而从“隧道”的入口开始,就变成了木板路,两边是绿色的草坪;其二,画面两侧分别有一排白色的廊柱,天使在左侧的廊柱之前,而玛利亚则在右侧的廊柱之后。显然,透过天使粉色的长袍角,我们可以感受到祂从廊柱内的空间走出来的动感——天使已经走出了廊柱后的空间,祂手中的橄榄枝也已经越过了中心门洞边上的柱子(图7局部1)。玛利亚深蓝色的长袍垂落在长凳上,表明她刚刚起身,但她还处于廊柱空间之内,与天使分隔(图7局部2)。这两对空间的对比就像是两个世界的对话——天使在试探性地请求,玛利亚起身准备回答。视觉中心那扇紧闭的门,需要得到玛利亚的同意才能开启。只有玛利亚真心的顺服,人类才能进入门后的救赎空间。

当天使进入“间隔”时,意味着他进过了“启示者”上帝和“接受者”玛利亚之间的空间,将世俗世界与启示世界区分开来,同时又通过整个造物传播的神圣信息,将天堂空间的信息注入人世的空间。正如格雷瓜尔大帝(Grégoire the Grand)所写的:“一个人站在一扇门上,一部分在里面,一部分在外面。”[45](P15)

“间隔”空间在某种意义上也暗示了天使的“模糊性”,因为对于天使来说,天使以人类身体出现在一个地方是模棱两可的。[46](P267)身体的模糊性空间的模糊性陈显出来。空间在公共和私人之间、在外部和内部之间不断地摇摆不定,让观者在两个世界来回走动。换而言之,“间隔”空间允许观者处于一个中介地带,感受从无到无穷大的过渡。

图7局部1

图7局部2

在笔者看来,“间隔”还在绘画中起着从与建筑相关的空间功能向时间功能的转变,它在时间上只是一个时刻:在“进入”动态中,或站在“界限”前面或后面,或越过“界限”。它可以是固定的,但只是暂时的固定,暗示基督进入世界的时刻,通过化身从永恒到时间,然后通过救赎从时间到永恒。

达·芬奇为圣多纳托修道院所作的《天使报喜》(图16),被认为是他的第一幅杰作。[47](P18)这幅作品的尺幅很大,有两米多长,栩栩如生的场景展现了达·芬奇运用空中透视和光线的娴熟技巧。达·芬奇利用“雾状透视法”,使柔和颜色创造了一个距离和深度,一层一层推向远方的山、雾。在跪着的加百列后面,墙上的一个缺口通向一个花园,花园消失在这个深处,暗示着神的无限浩瀚。加百列和圣母玛利亚之间有一个大理石台子,玛利亚把她的圣经放在上面。这个石台既有神圣的一面,也有人类现实的一面;它代表了神与人之间的中心交汇点,同时仍然承认神与人相比的优越性。[48]这个石台并没有放在玛利亚的建筑空间之内,而是放在草坪上。它的结构是人造的对称形式,又装饰着植物样式的精美雕刻,与草坪上的花草相呼应。当这两者互相映照时,人也映照神。天使的影子深深地打在草地上(图16局部)——这是少数表现天使影子的绘画之一。在《圣经》中,影子有保护之意:“圣灵要临到你身上,至高者的能力要荫庇你,因此所要生的圣者,必称为 神的儿子。”[49]“我将我的话传给你,用我的手影遮蔽你,为要栽定诸天,立定地基。”[50]换句话说,“影子”也是神存在的暗示——不仅天使来到玛利亚面前,神也在此处。

图16 列奥纳多·达·芬奇,《天使报喜》,木板蛋彩画,217×98cm,约1472—1475年,现存乌菲齐博物馆(佛罗伦萨)

图16局部

广阔的后退背景暗示了托斯卡纳的自然景观,和上文提到的图像一样,天使对应的远景是自然景色,而玛利亚对应的背景是人工建筑。这种神性、自然和广阔空间的关系与属于尘世的人性元素的玛利亚形成了对立。她的空间被她身后建筑的尖锐直角所包围。这似乎暗示着一种近乎神圣的野性——暗示着秩序诞生于混沌之中——围绕着,与人类结构化的本性相对立。天使在做邀请,邀请玛利亚成为宇宙的无限本质的一部分[51](P85);玛利亚已经伸出手,连同石台越过了“世俗与神圣”的边界。这个“间隔”里,神圣与世俗的边界在邀请与同意的互动中缓缓融合,玛利亚是独一无二的,正如多布罗夫(Dobrov)所说:“她(玛利亚)作为仅次于上帝的第二位,承担了基督在上帝和人之间的中介作用。”

15世纪《天使报喜》的远景中,出现更多的是宽阔交替的山谷与雄伟的山脉,也有蜿蜒的小径和溪流。彼得·佩鲁基诺(Pietro Perugino)就用开放的拱柱结构,让远处的风景清晰地展现出来(图17)。艺术家设置的建筑是单纯的深灰色,而人物与风景都是鲜艳的色调。强烈的色彩对比并没有显得突兀,反而使画面结构更为稳定。同时,相似的色调使人物与背景的自然景观产生了一种连续、一致的观感。这似乎更能说明世界的浩瀚,更直接地指的是上帝所希望的创造的普遍性,仿佛在强调,我们与自然才是一体的,人造的建筑只是暂时的庇护之所。在其他作品中,更远的地方,通过一个开口,还会出现城市道路和港口——那是属于人类世界的混乱,我们生活的混乱的宇宙,注定要被一种新秩序的到来所拯救。

图17 彼得·佩鲁基诺,《天使报喜》,木板油画,212×172cm,约1488—1489年,法诺市新圣母玛丽娅教堂(意大利)

在自然与人造的“间隔”里,我们找到了认识上帝的工具。人类的造物不管多精巧,都没有自然美丽、平和。因为自然的造物没有缺失,也没有多余的部分。发现自然规律,即真正的秩序,正是至高者的思想的反映。自然立即揭示了完美生活的规则,符合神圣的意图。由于透视的魔力,眼睛很容易迷失在遥远的景致中。广阔的景观激起一种对无垠的感知和渴望。“人是有罪的,”波西娅·德·达西(Boèce de Dacie)写道:“正直的道路来自自然秩序。”所以人若遵行这命令,就必讨神的喜悦。人文主义文化在此被综合起来,结合了基督教信仰的教义和古代的美学和哲学理想,它把自然秩序引向神秘,把逻辑秩序引向含糊其辞,把可见秩序引向掩饰。

潘诺夫斯基认为,透视法在文艺复兴时期创造了一种“无限的、无变化的、同质的空间”,简言之,一种“纯粹的数学的等质空间”。但在笔者看来,《天使报喜》内部的“等质的空间”,被“间隔”塑造出了折痕和断裂,而人们藉着这些空间,窥探上帝的奇妙。

——战斗的圣母人

——玛利亚·奥巴马