环境流行病学视角下城市绿地空间的健康效应研究

李畅

城市绿地空间是城市中有植物覆盖的土地,是环境流行病学中重要的环境因素。从18世纪英国的伦敦之肺(the lungs of London)城市公园到19世纪美国的波士顿翡翠项链(Emerald Necklace)绿 地 体 系,从20世 纪 田 园 城 市(Garden City)的森林间距规划到21世纪健康城市(Health City)的绿色基础设施规划,城市绿地空间的演进都与城市公共健康密切相关。近30年来,城市绿地空间的研究范围已由环境美学拓展到环境医学,由生理健康拓展至心理健康,由康复景观拓展至健康城市[1]。

近年来,国内学界对城市绿地空间改善空气质量、调节环境舒适度、促进体力活动和身心健康的公共健康益处已达成共识,并通过文献综述[2-5]、抽样问卷[6]、对照实验[7]、重复测验[8]、案例分析[9]等方式对各类城市绿地空间的疗愈和康复效果进行了多元探索。受限于研究尺度和样本规模,虽然在学理和实验层面证实了城市绿地空间的健康效应,但在应用层面仍然缺乏对其健康效应的病理认知。本研究通过文献综述,分析国际学术期刊中涉及城市绿地空间的文献,以“环境–人群–健康”的环境流行病学视角,探索城市绿地空间响应流行疾病的健康效应和关注焦点,以期为公共健康导向下的风景园林研究提供借鉴和参考。

1 环境流行病学概念

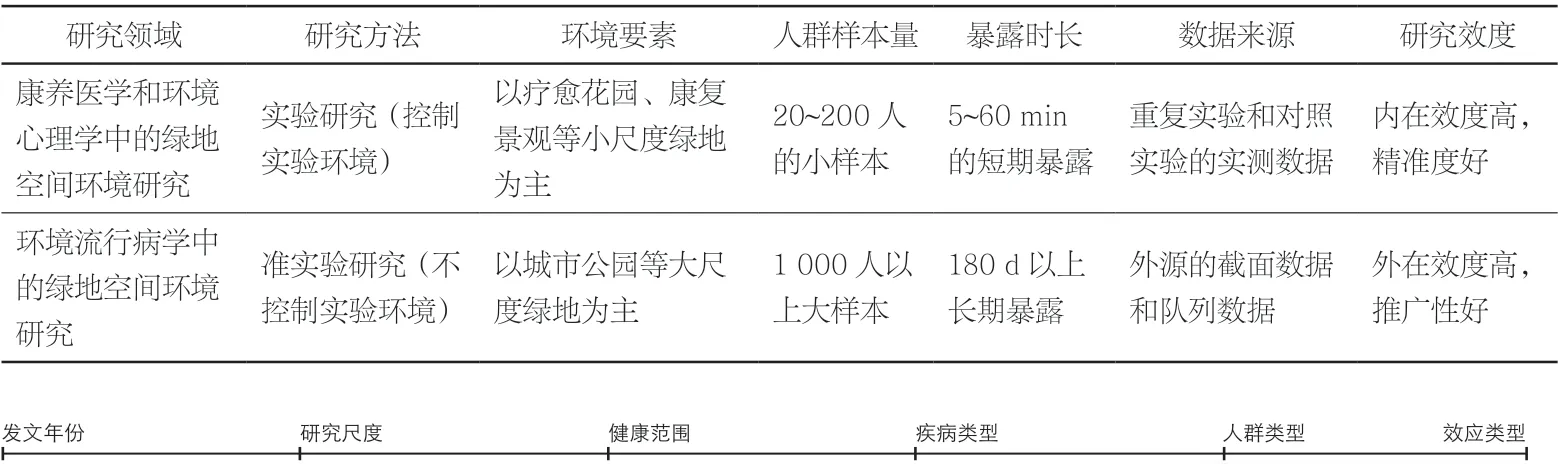

环境流行病学(environmental epidemiology)是公共卫生领域的基础学科,是应用流行病学的理论和方法,研究环境暴露与人群健康效应,求证“暴露–效应”关系,探索环境中自然因素和污染因素影响人群健康的流行性规律,以提供消除环境污染、防治疾病、促进健康对策的科学[10]。相对于侧重生产性疾病研究的职业流行病学(occupational epidemiology)、侧重于疾病地理空间分布的景观流行病学(landscape epidemiology)、侧重于疾病在人群传播的传染性流行病学(infectious epidemiology)等其他流行病学分支,环境流行病学研究是以“暴露为中心”,关注健康或疾病的环境分异和暴露水平。区别于同样关注绿地“暴露–效应”的康养医学和环境心理学等方面的研究,环境流行病学更倾向运用大规模截面数据和队列数据进行准实验研究,而非小规模的重复实验和对照实验(表1)。

表1 康养医学、环境心理学和环境流行病学中的绿地空间环境研究辨析Tab. 1 Discrimination and analysis of green space environment studies in health medicine, environmental psychology and environmental epidemiology

2 研究现状

2.1 文献检索和数据提取

城市绿地空间关联人群健康的环境流行病学文献具有跨学科的开放性特征,常规的文献计量分析方法较难归纳和提炼,因而本研究采用科克伦法(Cochrane methodology)进行文献筛选[11]。截至2020年3月,在Web of Science、ScienceDirect、PubMed、ProQuest中使用环境流行病学与城市绿地空间的相关专业术语①进行交叉组合检索,去除重复文献,共检索到英文文献3 058篇,再通过人工排除,选出符合文献分析要求的132篇文献,其中基础数据文献将用于对照分析,综述类文献将用于结果补充和解释。

2.2 整体概述

已筛选文献的分析表明,超过半数的文献都是在2017—2019年内发表,反映出近年来国际学术界对城市绿地空间健康效应的研究日益增长(图1)。从文献期刊来源来看,共28种,主要来自公共环境与职业健康、环境科学与生态学领域,期刊本身往往具有跨学科的研究视野,如International Journal of Environmental Research and Public Health、Health and Place等。从文献的发文属地和研究对象属地来看,涉及城市绿地空间的环境流行病学研究主要来自欧美发达国家和地区,少量研究来源于中国大陆和港台地区,缺少其他发展中地区的研究,原因是这些地区城市绿地空间和流行病数据缺失。此外,由于队列研究需要持续观察的纵向数据,数据获取难度较大,因而这些文献主要采用横断面研究(cross-sectional study),运用队列研究(cohort study)的仅16篇。

1 环境流行病学视角下城市绿地空间健康效应的相关文献分析Relevant literature analysis of urban green space health effects from the perspective of environmental epidemiology

3 城市绿地空间响应环境流行疾病的健康效应

基于环境流行病学相关概念的文献分析发现,研究城市绿地空间与人群健康效应的关系,求证“暴露–效应”是所有已筛选文献的研究目的,其研究对象大致可以分为“环境–人群–健康”和“暴露–效应”2类。前者是环境流行病学研究的核心要素,后者是影响要素作用的机理,涉及时空效应、人群效应和其他环境风险的中介效应。

3.1“环境—人群—健康”的研究

3.1.1 暴露环境

暴露环境是环境流行病学研究的逻辑起点。在环境流行病学研究中,绿地覆盖率是城市绿地空间作为暴露环境的主要指标,以遥感卫星地图中的土地利用和土地覆盖(land use and land cover, LULC)数据为主,诸如归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)[12]、土壤调整植被指数(soiladjusted vegetation index, SAVI)[13]、增强型植被指数(enhanced vegetation index, EVI)[14]和树木覆盖率(tree cover rate)[15]等。此外,绿量感知的主观调查问卷[16]亦是环境流行病学中对城市绿地空间进行量化的一种途径,但应用相对较少。

3.1.2 暴露人群

暴露人群是环境流行病学的主要研究对象,观察样本的规模和属性直接影响研究的结果。文献分析表明,除了少数以区域内人群发病率为指标的城市层面研究之外,暴露人群的观察样本数量在492~19 118 449之间,中位数为6 076,样本规模较大。研究发现,年龄、性别、受教育程度、收入水平、种族、婚姻状况、就业状况、家庭规模等社会人口统计数据,以及身体质量指数(body mass index,BMI)、饮酒、吸烟、药物使用和体育锻炼等个体特征属性差异,往往导致城市绿地空间环境暴露效果的分异,区分并控制这些人群属性导致的混淆变量是所有研究文献的难点。

3.1.3 健康

健康是环境流行病学中可测量的生物效应,是暴露环境作用于暴露人群的结果[10]。文献研究表明,城市绿地空间的环境流行病学研究主要关注于生理健康和心理健康,涉及社会健康和整体健康的研究较少。在影响各类健康的疾病类型方面,根据国际疾病分类(International Classification of Diseases, ICD)标准,城市绿地空间健康效应涉及6个主要疾病群,以精神疾病、心血管疾病、呼吸系统疾病为主,其中以抑郁[17]、高血压[13]、糖尿病[18]、癌症[19]和哮喘[20]等慢性病居多,而涉及疟疾、痢疾和结核病等的传染性疾病的较少[21],反映了当前城市绿地空间的非传染性流行病学研究倾向,也符合城市化和工业化背景下的城市环境基底。

3.2“暴露— 效应”的研究

健康效应是暴露人群接触暴露环境的健康反应,区域性人群的健康效应是环境流行病学研究的终点。大量的理论研究和实验证据均表明,城市绿地空间与暴露人群生理、心理和整体健康具有正向关系,有助于降低高血压、心脏病、冠心病、Ⅱ型糖尿病、抑郁、焦虑、癌症等疾病的发病率;而少数研究证实了城市绿地空间的负向健康效应,如增加了哮喘、过敏性鼻炎和皮肤癌等健康风险[14,22-23];此外,亦有少数研究发现城市绿地空间与健康效应的非显著关系[24-26](图1)。城市绿地空间环境暴露水平差异主要是由空间效应、时间效应、人群效应和其他环境风险的中介效应所决定,它们对于“暴露–效应”的效用大小具有直接或间接影响。

3.2.1 空间效应

暴露环境的空间因素对于绿地覆盖率的数据量化采集和分析至关重要。在空间尺度上,环境流行病学的城市绿地空间主要分为城市尺度、邻里尺度和住宅尺度3个层次[27]。以缓冲距离(暴露人群至最近绿地的直线距离)为指标的可达性评估是城市绿地空间是否具有健康效应的关键空间因素,缓冲距离一般在50~1 000 m间。在500 m范围内,可达性与受访人群健康效应呈现出显著的正向效应,即离绿地越近越健康[28];而超过1 000 m,健康效应的效应值大小和证据等级②方面可信度较弱[29](表2)。城市绿地的可见性亦与健康效应呈显著正相关[30]。空间统计偏差是当前城市绿地空间健康效应研究中出现强度差异的常见问题。除空间单元规模和形状的影响外,以行政范围(或地理编码)为质心(centre of mass)和以研究对象(例如家庭或学校)作为空间参考点的空间定位差异也是产生偏差的主要原因。因此,规范化处理城市绿地空间中的空间尺度、单元形态和空间定位,是避免城市绿地空间健康效应中出现分区效应和比例效应等统计偏差的关键点。

表2 城市绿地空间可达性的健康效应及证据等级Tab. 2 Health effects and evidence levels of accessibility of urban green space

3.2.2 时间效应

时间因素是城市绿地空间健康正、负向效应的关键。季节变量(seasonal variation)容易增加城市绿地环境暴露的风险,如绿地中的花粉、土壤真菌和碳氢化合物容易引发哮喘和过敏[31];夏季城市绿地空间更易传染疟疾[21]。虽然已有文献证实绿地空间使用时长和频率与健康效应成正比,但也并非绝对。澳大利亚的研究显示,每周在绿地活动超过10 h以上的人群皮肤癌发病率比活动0~4 h的人群高出18%[23]。相对于当前研究中对绿量、可达性、可见性等静态变量的关注,对时段偏好、频率和时长等动态时间变量的研究极少,周期性时间序列的追踪研究较为缺失。

3.2.3 人群效应

根据环境流行病学理论,不同人群相同环境暴露的发病率和健康收益差异较大,年龄和性别是人群差异的主要变量。研究表明,城市绿地空间在降低儿童、青少年和女性呼吸系统和心血管疾病,以及降低12岁以下儿童神经系统疾病、消化系统疾病等的发病率具有显著性[32-33]。在高密度城市中,城市绿地空间有助于降低女性的循环系统疾病死亡率,以及老年人全因死亡率[34]。孕妇和新生儿等特殊人群对城市绿地空间的暴露效应具有敏感性,更容易从城市绿地空间环境暴露中受益[18,35]。

3.2.4 环境风险的中介效应

空气和噪声污染等环境风险是影响城市绿地空间健康效应的中介变量。城市绿地空间能够降低空气和噪声污染是诸多学者的研究共识。然而,当空气和噪声污染反过来作用于城市绿地空间时,也会在一定程度上影响城市绿地空间环境暴露的健康效应。研究表明,就健康结果而言,空气污染和运输噪声的中介作用对邻里层面绿地暴露人群呼吸与心血管疾病死亡率影响不大(约有8%和2%~6%的诱因)[32]。当污染物暴露量较高时,树木密度增加与哮喘发病率降低显著相关,而当污染物暴露量较低时,树木密度与哮喘发病率没有显著相关性[14]。此外,由于城市绿地空间与流行疾病之间关系的复杂性,诸多城市化进程所重塑的中介变量,如温度、湿度、降水、气候变化、人口密度和社会经济地位(socioeconomic status, SES)等,都直接或间接地影响着城市绿地空间响应环境流行疾病的健康效应[21]。

4 城市绿地空间促进公共健康的环境流行病学研究热点

4.1 城市绿地空间的健康剂量— 反应测度

大多数文献通过病例统计证实了城市绿地空间环境暴露对人群健康的正向效应,由于这些研究指标涉及自然环境背景、城市环境背景、绿地环境强度、暴露强度、暴露方式和健康效果等诸多异质性的研究指标,难以集成所有指标进行综合研究。因而通过单一变量揭示城市绿地空间作为“维生素G”(绿色处方)的剂量–反应③成为近年来的研究热点,在风景园林学领域,研究主要集中于绿地率、绿地规模这2个绿地指标的健康剂量–反应上。

在绿地率与健康剂量–反应方面,城市尺度的绿地率大小与各种疾病发病率并无显著性关系,截面数据分析显示城市绿地率61%和城市绿地率17%在疾病死亡率方面差异微弱[24];而邻里和家庭尺度的绿地率则与健康效应呈正比关系,即邻里和家庭尺度单元内绿地面积的增加可以降低疾病发病率[36]。在1 km范围内绿地率每增加10%,将在一定程度上降低冠心病、关节炎、抑郁等疾病的发病率,剂量效应明显[33];如在38%~64%区间内的NDVI每增加10%,口腔和咽喉癌风险分别下降11%和16%[19];又如邻里绿地百分比增加10个标准差(standard deviation, SD)与小范围预期寿命(small-area life expectancy,SALE)增加1年显著相关[37],同样表明了绿地率的剂量效应。在绿地规模与健康剂量–反应方面,袖珍公园(<0.4 hm2)、小型公园(0.4~1.0 hm2)、社区公园(1.0~5.0 hm2)的绿地规模与心理健康呈现出正相关,可访问公园面积每增加1%,居民的心理健康量表得分增加0.12(满分5分)[38]。

需要指出的是,在城市绿地空间的健康剂量–反应测度研究中,由于缺少对多种健康指标和绿色环境相互作用的混合关联研究,或者是指标权重的差异,当前健康剂量–反应的结论在显著性上往往并非一致,如评估绿地可达性的缓冲距离等级差距导致健康剂量衰减效应差异[28-30]。

4.2 城市绿地空间的环境正义评估

环境正义是城市绿地空间在环境流行病学研究中的一个重点。自20世纪80年代以来,“健康差异”和“健康公平”频繁地被环境流行病学研究学者和城市政策制订者使用,许多研究已经发现,在城市低收入、少数族裔社区内,树木覆盖率明显偏低[39-40],这种由社会经济地位、族裔和医疗保险类型等变量造成的环境不公实际上与城市绿地的健康效应相关联。Jennings等分析了不同族裔社区绿地的植被覆盖物的结构特征,发现树冠百分比(percent canopy)、叶面积指数(leaf area index, LAI)、树木密度(tree density)等指标与社区人群的收入水平正相关,与呼吸系统疾病和心血管疾病发病率负相关[15]。Mitchell等的研究亦证实了这一点,平均绿地率34%的高收入社区全因死亡率风险较平均绿地率16%的低收入社区的低6%,显示城市绿地空间的可供性在一定程度上影响着健康公平[41]。在心理健康方面的研究中,Sugiyama等通过截面数据分析了城市公园与周边居民抑郁和焦虑指数间的关系,发现社会经济地位较高的社区在公园面积上要高于社会经济地位较低的社区,前者所受的心理困扰显著少于后者[42]。

由于与自然接触可以使弱势人群受益的等基因效应(equigenic effect)[43],因而在低收入社区和少数族裔社区,增加城市绿地的数量和改善绿地质量是一种有效的健康途径。然而这又容易导致“绿地绅士化”(Green Gentrification)[44],引起社区地产价值和生活成本的上升,从而使弱势人群流离失所,再度弱化他们与健康环境的联系[45],这是一个两难的问题[44](图2)。此外,在一些欧洲城市,尽管城市绿地空间在可达性上不存在因社会经济地位变量而产生的群体差异,但是社会经济地位较高的群体更重视锻炼,而社会经济地位较低的群体则更重视群体性活动,2类人群的需求差异可能会导致绿地空间具有健康效应排他性[46]。

2 城市绿地空间健康公平的主要研究框架The main research framework of urban green space health equity

4.3 城市绿地空间的健康环境干预

近年来,城市公共健康已经由致病性取向(pathogenic orientation)临床医学干预转向于健康性取向(salutogenic orientation)预防医学干预[47],城市绿地空间健康环境干预的环境流行病学实践逐渐成为热点,但切入角度各异。一类是将城市绿地空间视为公共健康工具的政策性干预,在宏观层面,涉及城市绿地空间提升城市居民生理健康、心理健康和促进健康公平的政策途径和调控措施,如美国的健康人民(Healthy People)计划、英国的自然英格兰(Natural England)计划、世界卫生组织的健康城市战略等[9]。另一类是将城市绿地空间视为预防医学手段的物理环境干预,在空间层面探索城市绿地空间数量、规模、布局和植物配置等环境要素改进对居民健康的促进作用,如Mears等研究了城市绿地空间特征与人群健康的关系,发现生态多样性水平较低的草皮绿地与负向健康相关联,因而提出增加绿地植物多样性、绿地斑块连续性的健康环境干预措施[48];又如Branas等追踪了4 436块城市空置地块的绿化项目后发现,城市空置地块绿化可在一定程度上降低周边人群高胆固醇值和缓解精神压力[49]。

将城市绿地空间视为健康收益投入的健康经济学方法,主要通过计量化的健康成本效益分析,在理论上探索绿地资源配置的多种可能性。这类研究较少,根据健康收益导向分为成本效果分析(cost effectiveness analysis, CEA)、成本效用分析(cost utility analysis, CUA)、成本效益分析(cost benefit analysis, CBA)、最小成本分析(cost minimization analysis, CMA)等多种方法[50]。基于土地使用决策的最优绩效研究发现,同样尺度的城市绿地空间,零星分布的多个可达性较佳的小型绿地相较于集中的大型公园而言能在更大程度上减轻健康不平等[51]。此外,在城市绿地空间的健康干预中,由于2D数据(如NDVI)从鸟瞰视角测量的失真性,具有模拟真人视角优势的3D数据(如全景照片)结合大数据采集与分析的方法,成为一种新兴干预途径[52-53]。

5 研究结论、局限和展望

本研究从环境流行病学的视角梳理了城市绿地空间健康效应前沿文献,概述了城市绿地空间健康效应所涉及的主要研究指标和要素,以及相关研究热点。结果显示,绿地空间的健康效应主要涉及精神疾病、心血管疾病、呼吸系统疾病等6个主要疾病群,主要运用横断面调查的方法进行暴露人群观察,以千人以上的大样本研究为主。其中,环境强度、暴露强度、暴露方式、暴露人群是不同绿地空间健康剂量–反应测度的主要指标,而社会经济地位、族裔等变量差异是影响城市绿地空间中健康公平的主要因素,城市公共健康干预的主要手段包括政策性干预、物理环境干预和环境经济学方法等。

目前关于城市绿地空间健康效应的环境流行病学研究主要集中于欧美等发达国家,国内只有少量文献综述和实证研究。受限于环境流行病跨学科的复杂性,仍有大量抗解问题(wicked problems)存在:在研究内容方面,尽管现有证据表明城市绿地空间具有正、负向的健康效应,但对绿地空间形态、大小、规模和要素特征与不同健康效应之间的剂量–反应关系仍然知之甚少。例如普遍采用的NDVI并不能区分结构化绿地(如公园)和非结构化绿地(如荒地)之间的质量差异,难以揭示绿地要素和不同疾病之间的健康关系[54];在研究方法上,利用大规模截面数据进行的准实验研究,虽然实验结果与现实联系紧密,但由于无法控制研究环境,容易受混淆因子干扰而影响研究结论,例如城市区域间医疗水平变化对区域间绿地空间健康净效应测评的扰动[27]。由于这些缺陷的存在,当前城市绿地空间的研究并不能形成一个逻辑严密的循证医学证据链和效应明晰的绿色处方来作为健康城市决策和规划的有效依据。

当前全球城市面临着公共健康水平不断降低,需求不断增长的巨大挑战,城市人群集体暴露于环境污染、慢性疾病和传染性疾病的威胁下,因而探明城市绿地空间响应公共健康的机理和对策具有重要价值。从目前的学术热点和现实需求判断,未来城市绿地空间健康效应的环境流行病学研究可能会有以下趋向:1)在研究对象上,更加关注流行疾病的易感人群和绿地环境暴露的敏感人群等弱势群体[44];2)在研究数据来源上,更加关注由地理标记图像、可穿戴设备所采集的个人生理和心理数据等多源微观数据所构成的高质量数据集[52];3)在研究内容上,更加关注不同绿地结构环境暴露健康效应与剂量–反应的时空指标和因果关系[55];4)在研究目标导向上,更加关注可为健康城市施政决策支撑的应用研究[54]。如何响应以上研究趋向,是城市绿地空间与流行病学耦合发展的新一轮迭代。

注释(Notes):

① 环 境 检 索 词:greenness、green space、green infrastructure、urban greenspace、urban park、neighbourhood;人群检索词:children、older adults、adults;健康检索词:public health、mental health、physical health、social well-being、epidemic disease、cardiovascular、musculoskeletal、mental、respiratory、neurological、digestive。

② 效应大小由文献健康效应正、负向的同向率判断,在本文中,≥75%、50%~<75%、<50%的同向率分别代表强、中、弱的效应;证据等级由同向性文献数量判定,在本文中,≥10、5~<10、<5,分别代表强、中、弱的证据等级,证据等级越弱,可信度越低。

③ 环境流行病学中“暴露–效应”是针对环境暴露后健康效应的正、负向定性评价,“剂量–反应”则是对暴露时间、频率和环境要素与效果关系的定量评价。

图表来源(Sources of Tables and Figures):

图表均由作者绘制。