内蒙古高原东部内流河水系结构与流域特征的关系

刘丹露 王易初

北京大学环境工程系, 水沙科学教育部重点实验室, 北京 100871; † 通信作者, E-mail: wangyichu@pku.edu.cn

内流河指不能流入海洋, 只能流入内陆湖泊或在内陆消失的河流系统, 主要分布于干旱、半干旱气候区, 对流域水资源配置、生物多样性、碳循环及区域经济发展等都具有重要作用[1-2]。内流河流域通常降水稀少, 植被覆盖度低, 河流断流现象频发, 水系的连通性受损严重, 对气候变化和环境改变非常敏感[3-4]。

内流河流域是一个多重分级系统, 流域中不同级别的河流交汇形成水系, 水系形态与流域环境密切相关。Horton[5]较早地研究水系发育和演变模式,此后, Strahler[6]、Shreve[7]和 Tokunaga[8]等进一步发展了河流分级理论。近年来, 水系结构, 尤其是外流河水系结构特征, 仍然是流域研究的热点之一。刘怀湘等[9-10]指出, Horton 分支比可以反映小尺度流域环境条件对河网结构的影响, 不同形态河网的形成受流域气候、土壤和地形等影响。例如,在年降雨量低于 200 mm, 地表覆盖物为风沙土和荒漠土时, 易形成不稳定的羽状河网。Chen 等[11]对比长江与黄河, 发现在相同的流域坡度(5°~15°)条件下, 黄河流域由于较高的土壤可蚀性和稀疏的植被覆盖度, 侧支比和河网密度均高于长江流域。相较于外流河, 当前对内流河水系结构的研究较少。黄帅堂等[12]通过研究石羊河流域上游的 8 个内流河子流域的水系分支比特征, 认为水系结构可能与该地区构造活动有关。Dorsaz 等[13]发现, 对于特定的内流河流域, 其水系结构的转变与流域地貌有关。

本文针对当前内流河水系结构与流域特征关系研究的不足, 选取中国内蒙古高原东部的 15 个典型内流河流域, 基于 30 m 分辨率的数字高程模型(ASTER GDEM), 提取内流河流域水系, 深入分析流域气候和下垫面条件对内流河水系结构的影响,为认识内流河水系的特殊性提供科学依据。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

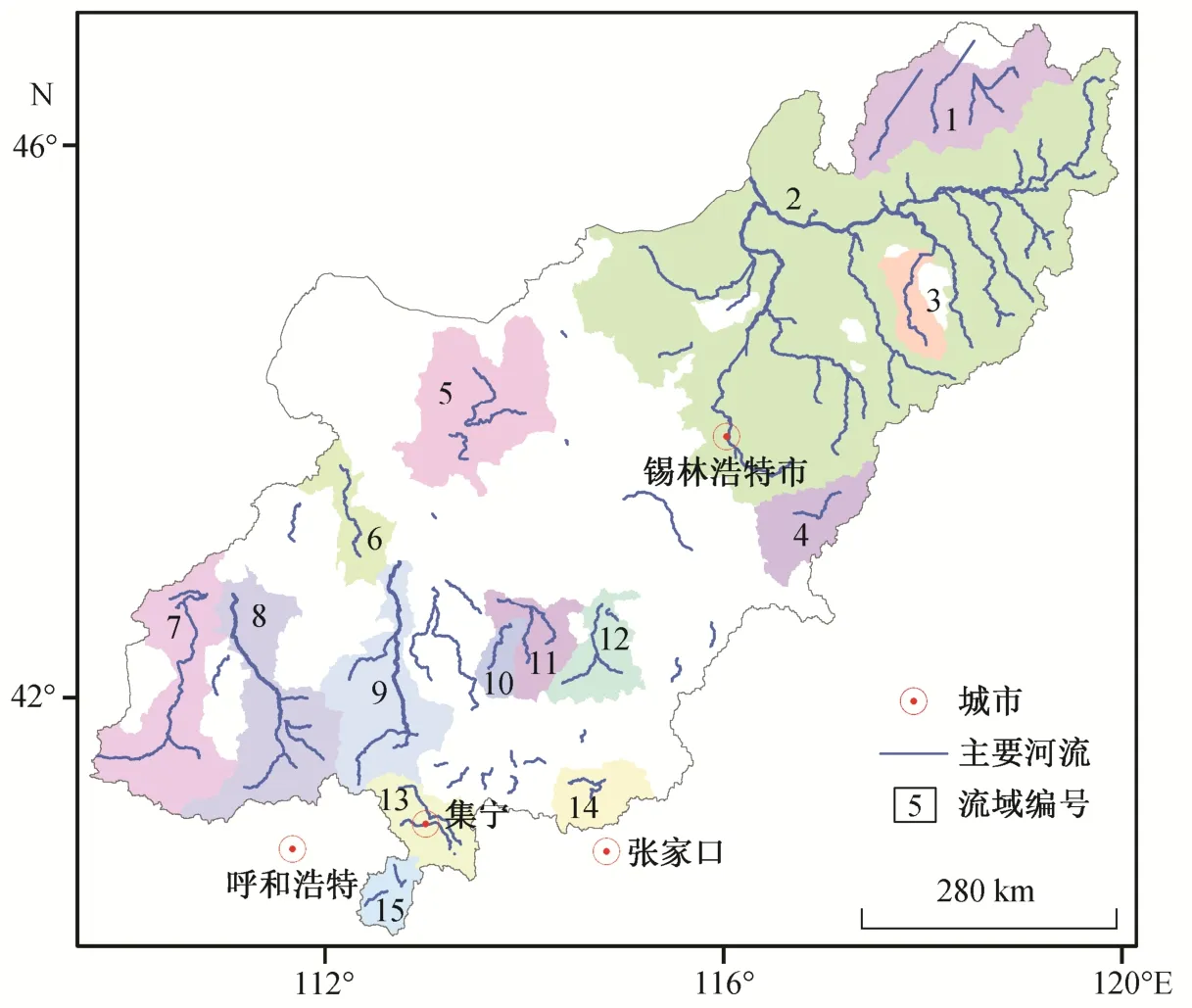

本研究选择内蒙古高原东部内流河流域作为研究区域。该区域地跨东经 109°40′—119°58′, 北纬40°44′—46°46′, 主要分布在内蒙古自治区锡林郭勒盟、乌兰察布盟及河北省北部, 北与蒙古国接壤,总面积为 31.26 万 km2, 约占中国内流河流域总面积的 10.64%。研究区域主要分布于半干旱气候区, 年平均降水量为 200~300 mm, 年均潜在蒸发量约为1400 mm。地貌以高原为主, 低山、丘陵、沙地为辅, 平均海拔在 1000 m 以上[14-15]。选取内蒙古高原东部 15 个内流河流域(图 1), 流域面积为 864.94~75359.82 km2, 根据 Strahler 河流分级法则, 对应的最大河流级别为 5~7 级。表 1 展示 15 个内流河流域的基本特征。

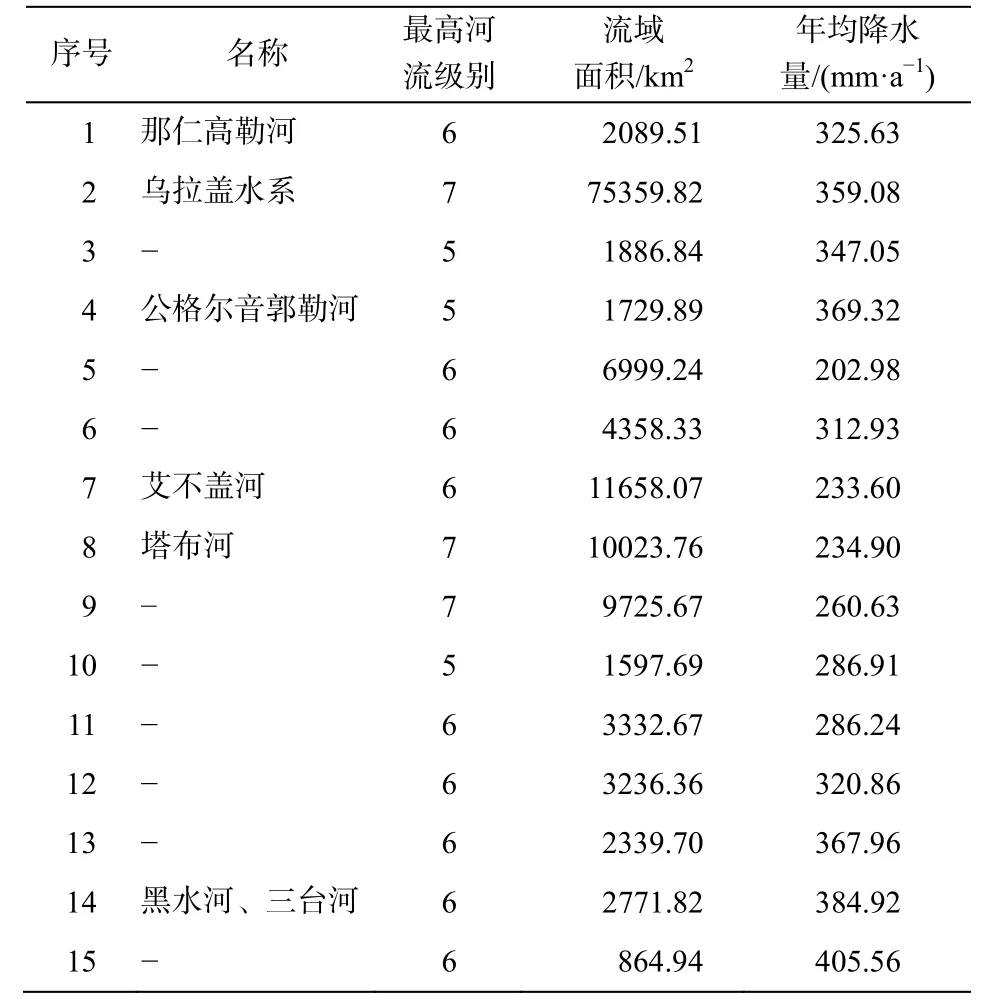

表1 15 个内流河流域的基本特征Table 1 Basic information of fifteen endorheic basins

图1 研究区概况Fig. 1 Map of the study area

1.2 研究方法

1.2.1 河网提取及校正

本研究以 30 m 水平分辨率的 ASTER GDEM 地形数据(http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/)为基础,利用 Bai 等[16]提出的基于二叉树的高效河网提取算法, 提取内蒙古高原内东部内流河流域河网。由于内流河流域在地形上表现为大型的洼地, 河流最终会流入流域内部的“汇”(湖泊或沙漠), 所以在河网提取前, 需对 DEM 进行预处理, 从 DEM 数据中识别并去除“汇”[17]。

由于内流河流域降水稀少, 使得基于地形信息提取的河网中存在一部分无水沟道, 需要进一步校正。本研究基于 Wang 等[17]提出的沟河识别方法做如下假设: 若某一河道在多年间从未出现径流, 则将该河道识别为沟道, 并将其剔除, 剩余河道则识别为河流。采用 30 m 分辨率的 1984—2015 年地表水出现频率数据 WO (http://global-surface-water.apps pot.com/)[18]表征河道径流状况。由于该沟道判定标准较为保守, 因此校正后的河网也包括季节性河流。

将校正后的河网与中国 1:100 万河流数据(http://www.resdc.cn)进行比较, 发现两者的主干河道流向以及空间位置均较为一致, 从而保证所提取河网的有效性。

1.2.2 水系结构参数计算

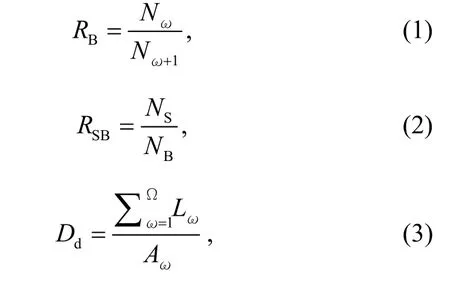

流域的水系特征通常用河网结构形态参数表示, 本研究选取与研究区域的流域因素密切相关的分支比(RB)、侧枝比(RSB)、河网密度(Dd)和ω级河流的平均河长(Lω, 单位 km)作为表征内流河水系特征的参数, 其中RB,RSB和Dd能够较好地反映水系连通性及发育度[12-13]。使用以下公式估算RB,RSB和Dd:

式中,N,L和A分别为河段数目、平均河长和平均流域面积,NS和NB分别为从侧边汇入的河流数目与两两交汇的河流数目,ω为河流的级别,Ω为河流的最高级别。

1.2.3 流域因子计算

选取降水、蒸发、流域坡度和流域草原覆盖率为流域因子。利用2.5 min分辨率的1970—2000年年均降水量数据(http://www.worldclim.org/)来统计流域平均降水量。流域潜在蒸发量来自30 Arc-Sec的1970—2000年年均潜在蒸发量数据(https://cgiarc si.community/2019/01/24/global-aridity-index-and-po tential-evapotranspiration-climate-database-v2/)。流域平均坡度因子基于数字高程模型, 通过ArcGIS软件中的坡度计算工具计算得到。流域草原覆盖率来自中国科学院地理科学与资源研究所1:1000000空间分辨率的植被类型数据(http://www.resdc.cn)。

1.2.4 相关分析

运用Pearson相关分析方法, 检验水系结构参数与流域特征因子之间的相关性。对于所有统计分析, 将R2>0.5,p<0.05 (95%置信水平)判定为显著相关。使用IBM SPSS 19.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 水系结构特征与流域气候因子的关系

图2展示内流河水系结构参数与年平均降水量的关系。内蒙古高原位于半干旱气候区, 本文研究的东部内流河流域年均降水量为202.98~405.56 mm,均值为313.24 mm。由图2可知,RB,RSB和Dd均与年均降水量显著正相关。当年均降水量从200~300 mm增加到300~400 mm时,RB,RSB和Dd的值分别增加19%, 62%和46%(图2(a)~(c))。在这3个河网结构参数中, 河网密度与降水量的相关性最高, 这与Collins等[19]的研究结果较为符合。L1为1级河流的平均河长(km), 未表现出与年均降水量的相关性。可能的原因是该地区总降水少, 河网的形成主要源于某几次强降雨事件。此外, 源头河流多为冰川融水补给, 也可能使得源头河流长度与降水的相关性不显著。

图2 水系结构参数与年均降水量的关系Fig. 2 Relations between structural parameters and mean annual precipitation

考虑到降水对河网的塑造也与雨强相关, 本研究进一步计算了流域内雨强超过10 mm/月的年均降水量(记为年均降水量′), 并进行相关性分析。研究区15个流域的年均降水量′为369.02~647.90 mm,均值为516.22 mm。结果表明, 年均降水量′与RB,RSB和Dd均显著正相关, 且相关系数R2比年均降水量分别提升7%, 4%和3%。

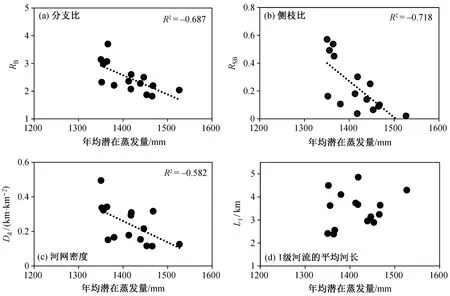

潜在蒸发量是影响干旱、半干旱地区河网特征的重要因子。本研究所选取流域的年均潜在蒸发量范围在1396~1527 mm之间, 均值为1388 mm。由图3可以看出,RB,RSB和Dd与年均潜在蒸发量均显著负相关, 意味着年均潜在蒸发量越大, 河网的发育程度及分叉性越低。但是,L1与年均潜在蒸发量未表现出相关性。

图3 水系结构参数与年均潜在蒸发量的关系Fig. 3 Relations between structural parameters and mean annul potential evaporation

总体而言, 该地区稀少的降水与较高的蒸发量对水系的发育较为不利[20]。从图2(a)和图3(a)可以看出, 当流域年均降水量小于300 mm、年均潜在蒸发量大于1400 mm 时, 部分流域的河网分支比已经小于2(如流域8塔布河的分支比仅为1.82),RSB和Dd也减小到最低值, 意味着低级别河流已经难以两两交汇形成高级别河流, 水系的发育程度已经极为低下。同时, 强烈的蒸发作用使得径流在输移过程中进一步耗散, 加剧河道连通性的丧失。

2.2 水系结构特征与流域下垫面条件的关系

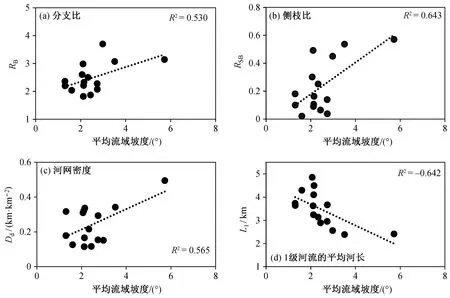

除气候条件外, 流域下垫面条件(如地形和植被情况)也会影响水系结构。流域的地形决定河道的方向, 进而影响河网结构[21]。图4展示内蒙古高原东部内流河水系结构参数与平均流域坡度的关系, 可以看出, 该地区地形整体上较为平缓, 所选取的内流河平均流域坡度范围为1.3°~5.73°, 均值为2.48°。图4中最右侧的数据点对应表1中的流域15, 该流域位于研究区最南侧, 最靠近阴山山脉,流域起伏最大, 流域降水最为丰富, 对河网发育非常有利。RB,RSB和Dd均与平均流域坡度显著正相关, 当流域坡度从0°~2.5°增加到2.5°~6°时,RB,RSB和Dd分别增加20%, 49%和23%。L1与平均流域坡度显著负相关, 说明坡度越大, 河道汇入干流的能力越强, 形成的河道越短促。上述结果表明, 不论地形条件是否有利于河网发育, 流域坡度都是控制水系拓扑结构的关键因子。

图4 水系结构参数与平均流域坡度的关系Fig. 4 Relations between structural parameters and average basin slope

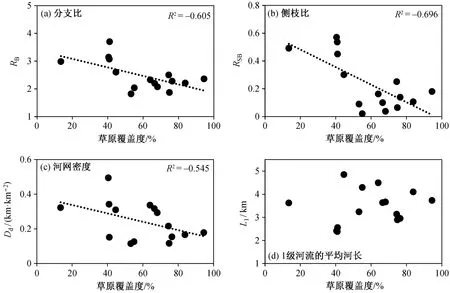

内蒙古高原东部地区地下垫面类型主要包括草原、草甸和荒漠, 以草原为主, 本文选取的内流河流域平均草原覆盖率为60%, 植被类型以旱生或半旱生草本植物为主。由图5可以看出,RB,RSB和Dd均与草原覆盖率显著负相关。当草原覆盖率从0~60%增加到60%~100%时,RB的中位数从2.98减小到2.25,RSB的中位数从0.45减小到0.12,Dd的中位数从0.31减小到0.20。上述结果说明, 植被对该研究区河网的发育起一定的抑制作用, 与Collins等[19]针对外流河水系的研究结果一致。

图5 水系结构参数与草原覆盖率的关系Fig. 5 Relations between structural parameters and proportion of grasslands

3 讨论

综上所述, 内蒙古高原东部内流河流域气候干旱, 使得该地区的水系结构与湿润地区有所不同。以分支比为例, 湿润地区水系分支比的范围为3~5[9-10], 而该地区的分支比(1.8~3.7)低于这一范围,说明干旱地区内流河水系的分叉性较小, 河网发育度低。

有研究表明, 干旱地区流域的水系结构更易受环境变化的影响[20]。内流河流域存在荒漠化等问题[21], 生态环境较为脆弱, 水系稳定性较差, 因此对气候变化和人类活动干扰非常敏感。考虑到研究区域水系结构的稳定性较差, 本研究设置6类情景(图6(a)~6(f))来反映不同气候条件下水系结构可能的响应。图6(a)设定为一种极为理想的水系状态,对应气候变化使内陆河流域转变为半湿润甚至湿润气候区的假想情景。可以看出, 在该情景下, 流域内河网密度高, 水系发育十分完整, 表现出明显的分叉特性以及较好的连通性。图6(b)为当前实际状况的水系状态。由于研究区域降水少, 蒸发强烈,加上人类活动的影响, 使得流域内出现河流水量明显减少、草原沙化、湿地退化和湿地生物多样性降低等现象[22], 水系的分叉性和连通性均较弱。事实上, 图6(a)中大约有75%的中低级别河流(尤其是1~5级河流)在实际水系(图6(b))中并不存在。在理想状态下, 研究区域内锡林郭勒盟西南部的河网密度比东北部低, 水系更为稀疏, 而乌兰察布盟和锡林郭勒盟东北部的河网密度相似。然而, 在实际河网中, 乌兰察布盟的河网密度略低于锡林郭勒盟东北部。

进一步引入干燥指数(降水量和潜在蒸发量的比值)作为表征流域气候条件的因子, 并做以下假设: 当水系中河道的干燥指数大于一定阈值时, 该河道为有水的河流; 反之为沟道[17]。图6(b)中真实水系对应的沟河识别干燥指数阈值约为0.13。通过改变这一阈值, 模拟气候变化下的不同场景。当识别河道的干燥指数阈值减小时, 相当于流域内的气候条件得到改善, 气候变得更为湿润, 原本被识别为沟道的河道转为河流; 反之则意味着流域气候条件恶化, 更多的河流变成沟道。

在图6(c)和6(d)中, 分别将干燥指数阈值设定为0.129和0.12, 用来近似地表征流域气候湿润度增加约1%和8%后的水系状况。由图可知, 气候条件改善后, 水系密度和连通性显著增强, 尤以研究区中西部的锡林郭勒地区最为明显。当气候条件改善约 1%(干燥指数阈值=0.129)时, 内蒙古高原东部内流河水系的分支比和河网密度分别比当前实际水系增加26%和70%; 当气候条件改善8%(干燥指数阈值=0.12)时, 分支比和河网密度则分别增加38%和75%。

在图6(e)和图6(f)中, 分别将干燥指数阈值调整为0.135和0.15, 用来近似地表征因自然或人类活动导致流域气候湿润度减少4%和13%后的水系状况。由图可知, 当气候条件恶化后, 干涸的沟道继续向高级别河流蔓延(图6(e)), 尤以研究区东部的乌兰察布盟地区最为明显。气候条件进一步恶化后, 整个河流系统将发生大面积的河道干涸, 水系连通性几乎完全丧失, 生态系统不可逆转地被破坏,最终变为如图6(f)所示水系。当气候条件恶化4%(干燥指数阈值=0.135)时, 内蒙古高原东部内流河水系的分支比和河网密度分别比当前实际水系减少0.2%和50%; 当气候条件恶化13%(干燥指数阈值=0.15)时, 分支比和河网密度则分别减少25%和85%。

图6 不同情景下的内流河流域河网Fig. 6 River network of endorheic river in different scenarios

4 结论

本文通过对内蒙古高原东部15个典型内流河水系结构特征的分析, 阐明水系结构与流域气候和下垫面条件的密切关系, 得到如下结论。1) 内蒙古高原东部内流河流域的水系结构与两个关键气候因子(年均降水量和年均潜在蒸发量)均紧密相关, 且呈现相反趋势, 表现为分支比、侧枝比和河网密度随年均降水量增加而增大, 随年均潜在蒸发量增加而减小。2) 流域坡度和草原覆盖率均为影响流域水系结构的关键下垫面条件。内流河流域的水系结构总体上受地形控制, 较高的草原覆盖率(多为旱生或半旱生的草本植物)对河网的发育则有一定的抑制作用。

针对内流河流域特征和水系现状, 应制定差异化的治河策略来改善内流河水系的结构与功能。本文研究结果有助于更好地认识内流河流域水系发育过程, 对干旱、半干旱地区脆弱生态系统的科学治理具有借鉴意义。