宋代的题跋书论

葛承雍

如果说唐代的思辨哲学还沉浸在以儒家经学为核心的“汉学”里,那么宋代适应新形势需要而通经致用的新儒学则产生了独自的“理学”体系。无论是濂学,还是关学、洛学,都崇尚“新奇”,各自以自己的解释力图阐明一套完整的理论体系,这标志着宋人的哲理思想和思维结构有了新的变化。

然而,宋代书学却基本上承续唐代而发展,虽然有一些具有相当水准的书学著作,但并没有可与《书断》《书谱》比肩的理论名著。唐有张怀瓘的《书断》,宋有朱长文的《续书断》;唐有孙过庭的《书谱》,宋有姜夔的《续书谱》;唐有张彦远的《法书要录》,宋有陈思的《书苑菁华》。不仅书的名称相继,其内容体例也是照旧,如《续书断》仿照《书断》把唐宋书家按神、妙、能三品加以评论;《续书谱》模仿《书谱》,改变为对用笔、气势、风神、结构等的论述;《书苑菁华》亦仿《法书要录》,编集古人论书之语。这种墨守旧章的朴素整体观念,这种注重直觉体悟的思维方式,乃是几千年农业“宗法社会”里孕育出的传统文化特征之一。

宋代的书论多以题跋形式出现,其内容大抵是因人、因事、因书而随议随记的只言片语,既有作者本人书法实践的深刻体会,也有评析其他书家和作品的精辟之论。题跋这种表述形式,易于理解,读之有味,往往是针对某一具体问题进行阐发,三言两语击中要害,悟其精妙。自从《春秋》以“微言大义”而著于世,其余绪波及各类理论批评,即所谓“辞尚体要”,追求“悟”的境界,所以批评方式也以一种最简练概要的方式表现出来,而点悟式的批评方式最能折射这种思想。

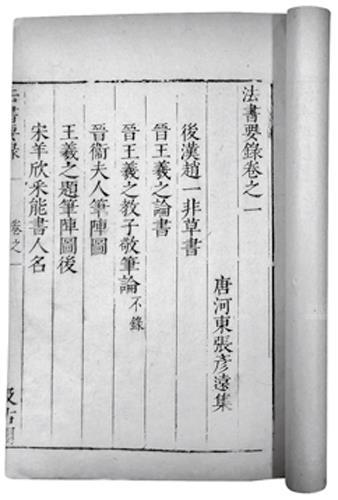

汲古阁本《法书要录》内页

在书法点与线的交错中,点悟式批评方式往往重意念甚于重言传,留下了更多的想象余地,让读者去驰骋,带有很大的宽泛性。题跋这种点悟式批评方法,一方面與儒家先贤的语录体经典有关,“通道必简”的文体对后世文人产生了很大影响;另一方面,也是由中国古代理论思维传统所决定的,它不像西方绘画中的线条是对形体进行准确描述,而是对“神采为上,形质次之”的一种恪守,形成“气韵生动”“境界为上”的美学理想。因此,理论批评也以不破坏这种境界为原则,如果一旦进行抽象的分析推理,就会把一个完美的整体破坏肢解,全无韵味了,所以它强调点到为止,使人们沉浸在“呈想像,感于目,会于心”的意象美之中。但是,点悟式的题跋是古代书论非分析化、演绎化且缺乏系统性的主要原因,使人们难以从整体上去把握这种批评方式,只强调形象思维的批评方式,不注意理性分析的深入,其本身虽然避免了机械刻板,却造成了逻辑思维方式的先天不足。

宋代书法名家传世的论书著作,如欧阳修的《试笔》、苏轼的《论书》、黄庭坚的《论书》、米芾的《海岳名言》、董逌的《广川书跋》等,虽多由点滴言论辑成,但其中也有发人深省的金石之声,成为人们讨论书法时需要关注的。

像苏轼《论书》云:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也”,“书法备于正书,溢而为行、草。未能正书而能行、草,犹未尝庄语而辄放言,无是道也”,等等。

黄庭坚《论书》在谈及如何借鉴前人时说:“《兰亭》虽是真行书之宗,然不必一笔一画以为准。譬如周公、孔子不能无小过,过而不害其聪明睿圣,所以为圣人。不善学者,即圣人之过处而学之,故蔽于一曲。今世学《兰亭》者,多此色。”论及书法格调时说:“学书要须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。……唯不可俗,俗便不可医也。”

米芾《海岳名言》论及前代书家不免讥贬过甚,但他说自己“壮岁未能立家,人谓我书为集古字,盖取诸长处,总而成之。既老,始自成家,人见之,不知以何为祖也”,道出了从学习传统到自成一家的甘苦。

蔡襄在《评书》中也认为:“学书之要,唯取神气为佳。若模象体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳。”他还认为“篆、隶、正书与草、行,通是一法”。就是绘画与书法也是相通的,他举例说:“吴道子善画,而张长史师其笔法,岂有异哉?”

从这些精辟的言语中,我们不难看出宋代书法理论家往往只习惯于具体的、单纯的形象描绘,或是浅直明确的哲理表露,以及直率冲动的感情抒发。他们对书法理论的把握,不重细密的分析,而是用直观的、印象的、顿悟的方式进行总体品鉴,三言两语说出自己书法实践的感受,如同朋友间的对床夜语,只求心灵的启迪,而无意于逻辑的实证,注重直观的感受,而不甚注意理论体系的建立。这种建立在感受的基础上,靠妙语作出的题跋书论,其长处是常常比套用某种理论模式演绎出来的结论,更能引起他人的兴趣和共鸣,然而其短处则是思维的细密分析过于直接和简单,特别是只限制在眼前可模拟描述的具体事物之间,而对难以言说的情感表述就显得有限了。

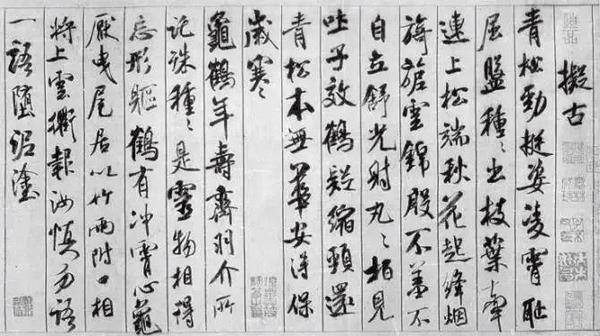

米芾《蜀素帖》(局部)。《蜀素帖》被后人誉为“中华第一美帖”,是作者在蜀素上书其所作各体诗八首而成。此书法作品以和谐变化为准则,以天真自然为旨归,通体笔法跳荡精致,结体变化多端,笔势沉着痛快。

一切艺术认识都不可能是纯感情的,理性总要或深或浅、或显或隐地对情感起着净化、升华的作用,同时,一切对艺术实践的认识都力图达到符合理性的境界。只注意灵感式的点悟批评方法和以门户之见取舍好恶,往往会走向极端的擅断,产生种种弊端。其实,米芾早在他的《海岳名言》中就表示了对“前贤论书,征引迂远,比况奇巧”以及“遣辞求工,去法愈远”的论述和论证方法的强烈不满,认为“无益学者”,他提倡所论“要在入人,不为溢辞”,可谓用心良苦。但米芾自己也无法摆脱彼时哲学思辨的束缚,既忽视概念内涵的确定和限制,也忽视逻辑的力量,导致了“事”与“理”的脱节和不确定,刻上了“顿悟”“点悟”的思维印记。这当然也是整个中国古代书法理论自身的弱点。

除了题跋书论外,宋代其他书评、书史理论也编纂成册。像朱长文的《墨池编》是分类研究书法的第一部著作,它在比较广泛地收集前人论著的基础上,对各类问题的考察、分析、评论,都有自己的独到见解。黄伯思的《东观余论》,对古文奇字以及钟鼎彝器款式体制考证精博,在书法理论上亦有很多精辟见解,指出运笔“侧、掠、努、趯,皆有成规;若法度礼乐,不可斯须离”。欧阳修编的《集古录》,收集了历代石刻跋尾四百余篇,是石刻书法研究的理论专著。米芾的《书史》评论鉴赏前人的书法真迹,始自两晋,迄于五代,对印章、跋尾、装裱都有详细的记载,是研究古代法书名迹较早的参考书。《宣和书谱》则对历代法书墨迹及篆、隶、正、行、草各种字体和书家等第的品评,风格源流的探索,都做了概括性的介绍和详明的表述,书中保存了比较丰富的书法史料,是研究书法的可靠依据。姜夔的《续书谱》在唐人基础上,对真书、草书以及用笔、用墨、临摹、方圆、向背、位置、疏密、风神、迟速、笔势、性情、血脉、书丹等方面,都做了相应的发挥,指出“大抵下笔之际,尽仿古人,则少神气;专务遒劲,则俗病不除。所贵熟习兼通,心手相应”。还有陈思的《书小史》,与编集古人论书之语的《书苑菁华》相辅并行,编载历代书家小传,资料搜集甚勤,意在弘博,但不免有附会杂芜之处。

平心而论,宋代的书法理論著作从数量上无疑是超过前代的,这标志着理论相对于实践的独立性更为成熟,并且对实践具有一定的指导意义。但终究没有人能突破前代理论的框架体例,虽然有人闪过几束精辟的思想火花,但随即消逝而无重大影响。这并非宋人不用逻辑思维,也不是他们不能运用思辨、推理的方法来探讨其规律,而是传统书论的思维方式侧重于以具象化的事物为对象,更注重个性的表现,直观、即兴的意味更浓,因而理论批评与审美鉴赏结合得相当紧密,相对来说,它不过分追求理论的系统化和周详,不是从哲学理论体系出发进行思辨和研究。

概言之,宋人重于感受和体验,致力于具象扣合,喜欢诗意的文论,偏重主观、动情的评述,这样就使书法理论批评沉浸在亲近而洒脱的美感境界之中,普遍使用形象化的评论语言,将黑白线条的书法形象比喻为君子容貌、插花舞女、飞龙游蛇、草木泉石,书法中的哲理思辨反而淡化和弱化了。他们贴近书法艺术的具体作品进行评论,往往将具体深微的感受变成情感洋溢的形象思维,让人们从语言中产生共鸣,产生仿佛亲身体验过的真切领悟。所有这些,自然都使得后世书论只有继承发挥而无法突破,也使得文化反思与文化比较有了更为复杂的性质,需要人们进行更深入的思索。