丁二磺酸腺苷蛋氨酸治疗淤胆型病毒性肝炎的

林艺凤

(厦门大学附属第一医院杏林分院,福建 厦门 361022)

淤胆型病毒性肝炎,为较多因素下所致肝细胞、毛细胆管胆汁分泌障碍,所致部分/完全胆汁阻滞为主要特征的综合征[1]。临床症状:肝内梗阻性黄疸、皮肤瘙痒、右肋胀痛、乏力、小便深黄等。因而及早选择适合的治疗,配合护理干预非常必要,以此有效改善患者的肝功能,本次研究以我院收治的70例淤胆型病毒性肝炎患者为主,评价丁二磺酸腺苷蛋氨酸+中医护理干预、常规降酶保胆+中医护理干预的临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

采取随机计算机表法分组,将我院2019年12月-2020年12月收治的淤胆型病毒性肝炎患者(总计70例),均分为了A组与B组。A组男女比例为:24∶11;年龄区间30~72岁,中位年龄为(51.6±5.5)岁;病程区间2~5年,中位病程为(3.5±1.3)年。B组男女比例为:23∶12;年龄区间32~72岁,中位年龄为(52.3±5.6)岁;病程区间2~4年,中位病程为(3.2±1.2)年。A组和B组淤胆型病毒性肝炎患者的一般资料对比,经研究没有发现存在统计学的意义,P>0.05。

入选标准:通过传染病学中关于淤胆型病毒性肝炎诊断标准[2];自愿参与到本次研究;患者和其家属签订知情同意书。

排除标准:药物不耐受;严重内科疾病;伴其他肝脏疾病。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法

(1)B组实行常规降酶、保胆方法治疗,给予多烯磷脂酰胆碱(生产厂家:Aventis Pharma S.A;国药准字:J20040112)静滴,每次5mL、每日1次;对于临床症状严重者来讲,建议将药物剂量调整为30mL。配合使用甘草酸制剂口服治疗,每次3片、每日3次,连续治疗14d。(2)A组通过丁二磺酸腺苷蛋氨酸(生产厂家:浙江海正药业股份有限公司;国药准字:H20100034)注射治疗,采取1g丁二磺酸腺苷蛋氨酸与5%葡萄糖注射液混合后静滴,每日1次,治疗时间和B组相同。

1.2.2 护理方法

(1)情志护理,因保持良好心理情绪状态,利于很好的改善患者机体内环境,所以每日定期可为患者播放一些轻柔舒缓的音乐,60min/次、每日2次,从而转移患者的注意力,减轻患者的心理负担[3]。(2)健康教育讲座的实施,每周开展2次健康教育讲座活动、每次60min,主要对淤胆型病毒性肝炎疾病相关知识进行讲解,并教会患者一些常用的防护方法、并发症预防方法,从而使得患者对自身疾病和治疗有基本的了解,树立战胜疾病的自信。(3)中药茶饮护理,选择玫瑰花、陈皮,以及佛手、菊花和紫苏叶等煎水代茶、每日顿服。(4)进行疏肝健脾操训练,联系临床经验、传统中医理论,将中医经络学、八段锦联系起来,确定疏肝健脾操,每周一~每周五下午通过护理人员带领患者练习0.5h,1次/d。(5)辩证护理,失眠者实行耳穴埋豆,不同脏器组织于耳廓均存在相应反应区,对耳部穴位压豆对神门穴、脑干穴等进行刺激,进而有效改善患者的心理精神的状态,睡眠质量;胁痛者使用李氏砭法虎符铜砭刮痧,主要对大椎穴、神堂穴、高盲穴等进行刮痧,配穴包括太冲穴、足三里穴、内关穴、阳陵泉穴等,目的为使上述穴位皮肤毛孔为张开的状态、没有新痧出现为主;腹胀者通过荷叶中药封包治疗,将自拟消肿方粉碎后调和为糊状,加温后负载肝胆区域,通过荷叶进行覆盖、保留时间为6h,从而达到疏肝理气、改善腹胀的目的[4];便溏者进行五行雷火灸,选择药物黄色的艾条,对神厥穴、天枢穴、关元穴、脾俞穴等进行处理,每灸的时间为3min。

1.3 观察指标及评价标准

观察两组治疗效果、不良反应发生率、干预前、后肝功能指标(谷氨酰转肽酶、谷丙转氨酶、总胆红素)。

治疗效果的判定标准:经治疗临床症状全部消除,而且肝脾肿大得以减小,谷丙转氨酶、直接胆红素降低80%及以上,为显效;经治疗临床症状基本消除,同时肝脾肿大减小、谷丙转氨酶及直接胆红素降低≥60%,为有效;经治疗没有达到显效或是有效的效果,为无效。(显效+有效)/总例数×100%=总有效率。

1.4 统计学分析

本次研究的70例淤胆型病毒性肝炎患者的临床资料,均输入统计学软件SPSS 22.0中,计数资料采取χ2检验;计量资料采用t检验。对比结果显示为P<0.05,为存在统计学意义。

2 结果

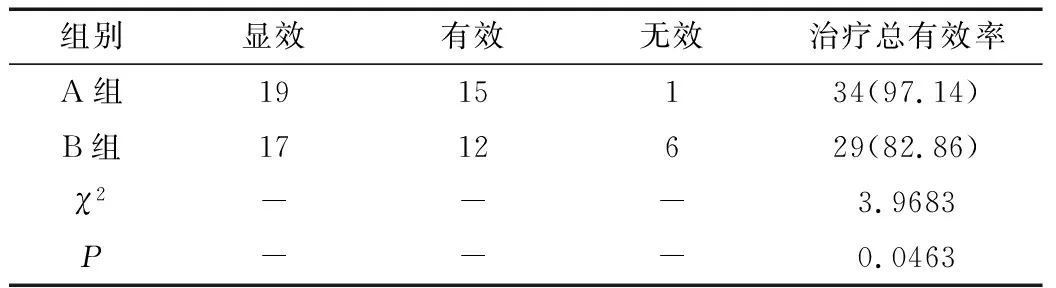

2.1 A组与B组患者治疗效果的差异对比

A组的治疗总有效率高于B组的治疗总有效率,P<0.05,如下表。

表1 A组与B组患者治疗效果的差异对比[n(%)]

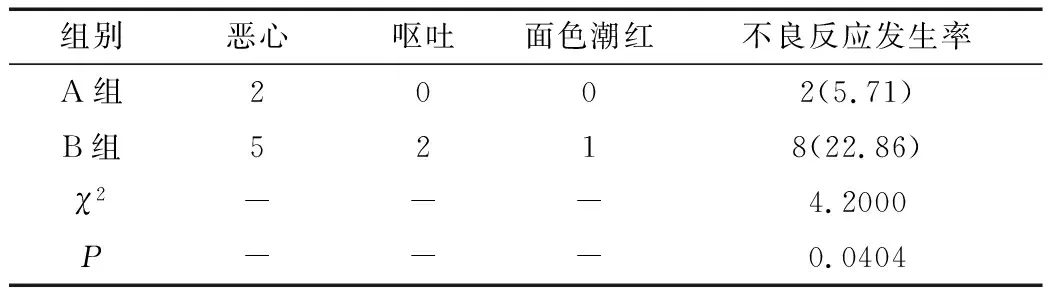

2.2 A组与B组患者不良反应发生率的差异对比

A组的不良反应发生率为5.71%,B组的不良反应发生率为22.86%,统计结果有显著差异性,P<0.05,如表2。

表2 A组与B组不良反应发生率的差异对比[n(%)]

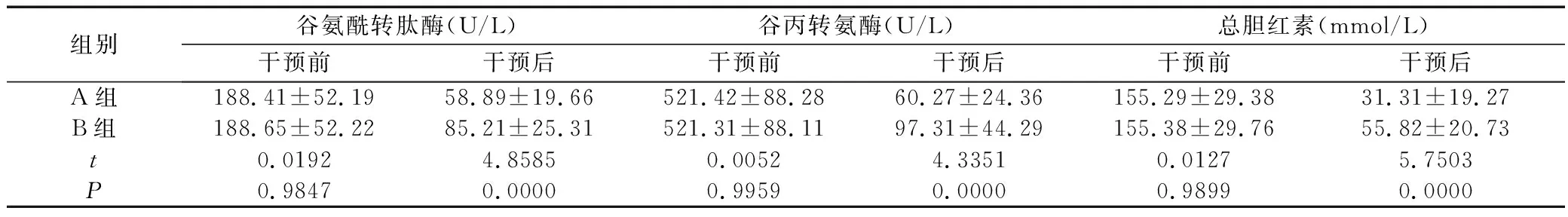

2.3 A组与B组患者肝功能指标的差异对比

干预前,两组谷氨酰转肽酶、谷丙转氨酶、总胆红素进行比较,无显著差异,P>0.05;干预后,两组患者上述肝功能指标相对比,统计结果均存在明显差异性,P<0.05,如表3。

表3 A组与B组肝功能指标的差异对比

3 讨论

淤胆型病毒性肝炎作为病毒性肝炎常见类型,为机体毛细血管结构异常、功能异常所致胆汁流动障碍,因而使得治疗的有一定挑战性。同时,该病会出现胆汁分泌异常情况,致使毛细血管细胞功能异常,这时胆汁成分反流至机体血液,出现皮肤瘙痒表现、肝功能指标不同程度升高[5]。淤胆型病毒性肝炎患者发生胆汁淤积情况,必然会加大治疗挑战性,直接关系到患者的预后,还会导致患者的治疗时间延长。淤胆型病毒性肝炎常见并发脂肪肝、肝炎性糖尿病、肝硬化、肝炎后高胆红素症等,病毒会直接侵及患者的肝脏,这时则易引发多种炎症反应,使得患者的肝功能受到严重损伤。淤胆型病毒性肝炎的发生,致使患者胆汁分泌及毛细血管异常,而且胆汁成分反流至患者血液中的可能性较大,容易使得患者出现皮肤瘙痒、黄疸等表现[6]。临床方面多通过降酶、保肝等方式治疗,使用甘草类制剂治疗无法有效改善患者的肝功能,淤胆型病毒性肝炎,因为胆小管壁肝细胞发生坏死情况,所以管壁为破裂的状态,此时胆汁反流进到血窦,肿胀肝细胞对胆小管构成压迫,胆内胆栓形成、炎性细胞对胆内小管造成压迫,从而会出现淤积现象。肝细胞膜通透性发生变化,胆红素摄取、结合和排泄等障碍下,均会造成黄疸情况的发生,因而淤胆型病毒性肝炎患者多伴不同程度肝内胆汁淤积。针对于此,本次研究选择丁二磺腺苷蛋氨酸治疗,作为新型保肝利胆的药物、生理活性分子,在患者机体中不同组织液中有生理活性较强物质,可参与到机体生化反应中、在人体组织、体液中留存。肝脏为蛋氨酸代谢、丁二磺酸腺苷蛋氨酸合成主要肠酸,机体中该药物代谢路径为脱羧基+氨丙基转移、转硫基、转甲基。在转甲基条件下容易诱导肝细胞膜胆固醇降低、磷脂比值降低,这时Na+-K+-ATP酶活性加强、肝细胞膜流动性升高,故而使得胆汁流速加快[7—8]。除此之外,丁二磺酸甘蛋氨酸于腺苷酸酶条件下生成一定的化合物,因而可在机体运转中发挥重要的作用。腺苷蛋氨酸为人体体液生理活性分子,不但能促进质膜磷脂甲基化,达到抗氧化的效果,而且有助于加强对细胞膜的保护,调节肝脏细胞膜的流动性。经转硫基反应促进解毒硫化产物,腺苷蛋氨酸能对肝脏细胞膜的流动性加以合理调整,聚氨合成增加、提高肝细胞再生方面能力,从而促进解毒、避免发生胆汁淤积的现象。丁二磺酸腺苷蛋氨酸的应用,能够使得腺苷蛋氨酸合成酶活性下降,不会发生代谢障碍的现象,且在提高钾离子活性、钠离子活性方面优势较强,利于尽快恢复胆汁排泌功能[9]。该药物对肿瘤坏死因子表达抑制效果理想,可促进肿瘤坏死因子水平降低,并使得肝内胆汁淤积得到有效缓解,防止发生肝细胞受损情况。当前,外源性补充丁二磺酸腺苷蛋氨酸,在提高生物利用度、促使内源性水平及早恢复,以及消退黄疸、改善患者肝功能等方面的作用均较强。需要注意的是,丁二磺酸腺苷蛋氨酸属于蛋氨酸、三磷酸腺苷,于腺苷氨酸酶作用下生成化合物,在患者机体对转甲基、转硫基生活的过程,均可发挥关键作用,腺苷蛋氨酸对细胞膜磷脂甲基化,能发挥促进细胞膜恢复流动性、钠泵和Na+-H+运转活动的功效,并且利于促进胆汁排泄,在解毒期间经转硫基反应,即可促使流化产物逐渐生成[10]。肝脏内腺苷蛋氨酸生物利用度应该在正常范围,相关反应可防治肝内胆汁淤积情况的发生,相关研究人员表示补充外缘腺苷蛋白氨酸,可改善患者的肝功能、消退黄疸症状。不仅如此,这一药物作为新型保肝利胆药物,在患者机体转甲基、转硫基生化中,能够发挥重要的作用,经转硫基反应促进解毒硫化产物合成,改善肝细胞膜流动性,同时促使胆汁分泌、胆汁运转,在这个过程中会生成内源性解毒剂,从而充分发挥出抗氧化功效,减小对肝细胞构成的伤害,并且会参与到患者体内代谢中,使得肝功能修复速度加快,没有明显副作用、有助于确保患者用药的安全性、耐受性[11—12]。

经本次研究结果显示,(1)A组的治疗总有效率97.14%,明显优于B组,P<0.05。可见,丁二磺酸腺苷蛋氨酸+中医护理在淤胆型病毒性肝炎患者中运用,能够获得较好的效果。(2)A组的不良反应发生率为5.71%,显著低于B组的不良反应发生率(22.86%),差异显著,P<0.05。由此说明,丁二磺酸腺苷蛋氨酸+中医护理的实施,对降低淤胆型病毒性肝炎患者不良反应发生率均有积极的影响,能够保证患者的安全问题。(3)干预前,两组肝功能指标比较不具有统计学的意义,P>0.05;干预后A组和B组肝功能指标对比,具有统计学差异性,P<0.05。表示,采用丁二磺酸腺苷蛋氨酸+中医护理方案,于淤胆型病毒性肝炎患者中可很好的改善患者的谷氨酰转肽酶、谷丙转氨酶、总胆红素情况。

综上可知,丁二磺酸腺苷蛋氨酸+中医护理,应用于淤胆型病毒性肝炎的效果较好,可以有效控制不良反应的发生,并改善患者的肝功能。