综合医院对特殊使用级抗菌药物合理使用的

陈 怡,郭柳清,陈韦良

(罗定市人民医院,广东 罗定 527200)

随着抗菌药物的广泛使用,抗菌药物不合理使用产生的细菌耐药问题日益成为威胁公共卫生的重大问题。根据世卫组织统计,全球每年因抗菌药物死亡的人数达70万人,而且因抗菌药物死亡人数还逐年增加,为此多年前我国就提出了抗菌药物临床应用分类管理原则,抗菌药物分为非限制使用级抗菌药物、限制使用级抗菌药物和特殊使用级抗菌药物三类[1],其中特殊使用级抗菌药物作为治疗耐药菌感染的最后一道防线需接受最严格的管理[2]。由于特殊使用级抗菌药物针对的是特殊耐药菌,临床使用须有严格的指证或确凿的依据,并经专家会诊同意才能使用,药师需加强特殊使用级抗菌药物的监测[3]。特殊使用级抗菌药物价格昂贵、抗菌谱特殊,对临床严格把握适应证提出了更高要求,这也是药师药学监护的核心工作内容[4]。本项研究从某综合医院特殊使用级抗菌药物资料中抽取120例进行分析,作为药师药学干预的依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源

从该院HIS系统中抽取2020年1月-2020年12月特殊使用级抗菌药物病例资料120例次,每个月抽取10例次。120例次患者中,男性72例(占比60.00%),女性48例(占比40.00%),年龄18~95岁,平均(43.32±18.10)岁。

1.2 方法

依据《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》、《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部令第84号)、《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药的通知》(国卫办医发[2017]10号)、《中华人民共和国药典》(2015年版)、药品说明书等相关规定制定的特殊使用级抗菌药物合理使用评价标准进行评价。

1.3 评价指标

①用药频度(DDDs):按某种特殊使用级抗菌药物总用量除以该药物限定日剂量计算。②药物利用指数(DUI):某种特殊使用级抗菌药物的DDDs除以该药物实际用药时间。当DUI=0.9~1.1时,认为用药剂量基本合理;当DUI<0.9时,认为用药剂量不足;当DUI>1.1时,认为用药剂量过高[5]。③病原学检查:顺位前5位的细菌分布和病原学送检率。④用药合理性分析:从用法用量、药品遴选、联合用药、用药适应证、用药监护、用药疗程几方面进行评价。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0软件进行统计学描述,并以例(率)表示计数资料。

2 结果

2.1 特殊使用级抗菌药物的使用率与合理性分析

DDDs显示,亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南、万古霉素、替考拉宁和伏立康唑的DDDs分别为270.83、222.58、149.50、83.85和15.93,其中亚胺培南/西司他丁钠使用率最高,伏立康唑使用率最低。DUI值显示,伏立康唑、美罗培南、亚胺培南/西司他丁钠和替考拉宁的DUI在0.9~1.1之间,表示使用剂量基本合理,万古霉素的DUI只有0.79,远小于0.9,说明使用剂量不足。见表1。

表1 特殊使用级抗菌药物应用情况

2.2 特殊使用级抗菌药物病原学检查情况

120例次特殊使用级抗菌药物,108例次送病原学检查,送检率为90.00%;其中2月、9月抽查合格率为80.00%,6月、7月抽查合格率为100.00%,其他月份抽查合格率为90.00%。在送病原学检查的108例次中,57例次检出病原菌,阳性率为52.29%;检出的病原菌株中,大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌株数分别为11株、6株、5株、4株、4株,检出率分别为19.29%、10.53%、8.77%、7.02%、7.02%,大肠埃希菌检出率最高,检出前5位的病原菌分布见表2。

表2 检出前5位的病原菌分布

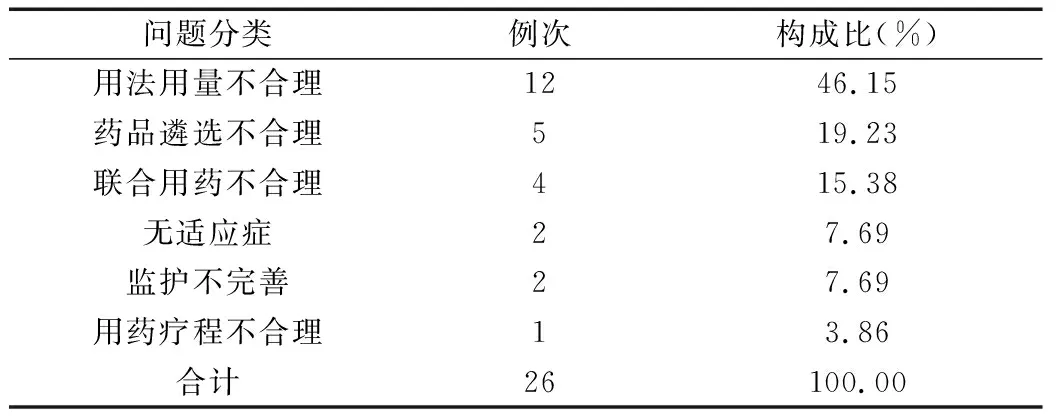

2.3 特殊使用级抗菌药物用药合理性分析

临床药师根据《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》、《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部令第84号)、药品说明书等对使用特殊使用级抗菌药物的120例次患者用药情况进行了评价,有26例次被判定为存在用药不合理现象,其中用法用量不合理12例次(构成比为46.15%),药品遴选不合理5例次(构成比为19.23%),联合用药不合理4例次(构成比为15.38%),无适应证和监护不完善各2例次(构成比皆为7.69%),用药疗程不合理1例次(构成比为3.85%),见表3。

表3 特殊使用级抗菌药物应用不合理问题分类

3 讨论

3.1 加强特殊使用级抗菌药物药学监测和干预的必要性

特殊使用级抗菌药物使用具有特定性,不仅价格昂贵,并且不良反应较多,所以临床使用要求严格[6]。作为抗感染治疗的最后一道防线,特殊使用级抗菌药物应当用于严重感染的治疗[7]。严重感染患者大多为危重患者,常合并多种疾病,临床药师参与特殊使用级抗菌药物多学科会诊可促进抗菌药物合理使用,并节省患者住院费用,避免医疗资源滥用[8]。对特殊使用级抗菌药物合理使用的干预可使患者得到更精准的治疗[9],但这种干预应建立在临床药师专业指导和有效依据之上,即对特殊使用级抗菌药物合理使用进行科学评价。应用特殊使用级抗菌药物的患者,大多病情较重,病原菌种类复杂,而且大部分致病菌呈多重耐药,而细菌耐药已构成全球公共健康领域的重大挑战。若缺乏有效的抗菌药物治疗,患者会因严重感染导致全身器官功能损害乃至死亡[10],使特殊使用级抗菌药物合理使用成为药学监护和干预的核心内容。

3.2 临床药师参与多学科会诊是合理使用特殊使用级抗菌药物的重要途径

抗菌药物种类多,适应证和药学特点差异明显,不良反应情况也不同,对细菌耐药性的影响各异,临床医生在抗感染治疗时往往只注重抗菌药物的治疗效果,不太考虑药物之间的相互作用、不良反应、药效学、药动学等内容及相关性,临床药师参加特殊使用级抗菌药物会诊时就会把这些内容进行全面分析,提出合理使用抗菌药物方案,一方面保证抗菌药物尽快达到有效治疗浓度,迅速控制感染病情,另一方面又要尽可能减少不良反应和提高药物使用的经济性。使用特殊使用级抗菌药物的患者一般体内病原菌种类多而复杂,其中大部分致病菌呈多重耐药性。对于多重耐药感染的患者,临床药师会在会诊时与临床医生充分讨论,根据患者的具体病情主导更具针对性的个性化用药方案,使多重抗菌药物耐药患者得到有效治疗。临床医生对于临床药师参与讨论提出的用药建议给予高度重视,治疗效果会有显著改善。联合用药的合理性是抗菌药物分级管理的重要依据,减少药物不良反应、防止耐药性产生并提高治疗效果是联合使用抗菌药物的主要目的。有临床药师、感染性疾病专业医生参与的特殊使用级抗菌药物会诊,能够充分考虑、慎重使用特殊使用级抗菌药物,严格控制联合用药指证和选择抗菌药物。

3.3 特殊使用级抗菌药物的DDDs与用药合理性分析

DDDs是一段时间用药总量与该用药限定日剂量(DDD)的比值,能反映该种药物使用的倾向性。DDDs越大表示该用药使用频繁。本研究结果显示,亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南、万古霉素、替考拉宁和伏立康唑的DDDs分别为270.83、222.58、149.50、83.85和15.93,临床上使用率较高的特殊使用级抗菌药物是亚胺培南/西司他丁钠、美罗培南(DDDs前两位),为碳青霉烯类抗菌药物,主要用于抑制革兰阳性球菌(如金黄色葡萄球菌)、革兰阴性杆菌(如大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等)的活性。排DDDs第3位的万古霉素为糖肽类抗生素,对耐药金黄色葡萄球菌敏感。排DDDs第4位的替考拉宁与万古霉素同属糖肽类抗生素,但半衰期更长,肾毒性更低。上述用药结果与病原学检查结果一致,说明该院特殊使用级抗菌药物用药基本上合理。

3.4 特殊使用级抗菌药物的DUI分析

DUI为某种药物的DDDs与该药物的使用总时间的比值。如果DUI>1表示处方用药量超过了常规用药量,而DUI<1表示处方用药量比常规用药量少。虽然理论上DUI=1处方用药量最合理,考虑到患者年龄、性别、疾病种类及严重程度等多种因素,临床医生开处方时会有一个根据病情调整的范围,所以一般认为DUI在0.9~1.1之间即表示用药合理。从本研究DUI值来看,伏立康唑、美罗培南、亚胺培南/西司他丁钠和替考拉宁的DUI分别为0.94、0.99、0.90、1.03,万古霉素的DUI为0.79。其中伏立康唑、美罗培南、亚胺培南/西司他丁钠和替考拉宁的DUI在0.9~1.1之间,可以认为这几种特殊使用级抗菌药物用药剂量基本合理,但万古霉素DUI<0.9,表明用药剂量不足,说明存在用法用量不合理问题,这也是用药不合理的首要问题。万古霉素用药剂量不足的主要原因是临床医生担心用药剂量高损害患者肾功能及不良反应,但用药剂量过少反而会使病菌耐药或抗感染失效。根据药动学研究,万古霉素治疗效果与患者个体因素(如年龄、体质量、体内肌酐水平等)明显相关,应该结合患者实际情况制定个性化用药方案。另外,万古霉素给药过快容易引起皮疹、静脉炎等不良反应,临床医生可能不了解这个因素,应该在使用万古霉素时加入控制滴注速度的医嘱。药品遴选不合理主要反映在某些药物(如美罗培南)起点过高,可以应用第三代头孢菌素的场合不应选择碳青霉烯类药物。联合用药问题主要是用药指征值得商榷,例如化疗后肺部感染患者联合应用亚胺培南/西司他丁钠和左氧氟沙星。用药无适应证或指征不充分,反映了使用特殊使用级抗菌药物时未按照该级别抗菌药物使用原则用药,例如能使用一种抗菌药物解决问题不应联合多种抗菌药物一起使用,严重感染且耐多药时采用联合用药方案。监护不完善,例如使用万古霉素时应当每周监测1次血药浓度,而使用万古霉素3周,只在第1周有监护,其他2周没有监护,则不符合特殊使用级抗菌药物监护原则。用药疗程不合理反映了使用特殊使用级抗菌药物时未按要求进行抗菌药物的转换,当抗感染指标下降时应及时调整用药方案。

3.5 特殊使用级抗菌药物的病原学检测结果分析

病原学检测结果是制定特殊使用级抗菌药物用药方案的重要依据,在采用特殊使用级抗菌药物抗感染治疗前应对患者感染病菌的药敏性进行检测。本院特殊使用级抗菌药物病原学送检率达90.00%,而且最低月也达到80.00%,符合国家要求特殊使用级抗菌药物细菌送检率不低于80%的规定。

综上所述,该院特殊使用级抗菌药物应用总体情况较好,但仍需在用法用量、药品遴选、联合用药等方面改进,可通过药学、临床、检验等多学科协作完善治疗方案,进一步提高特殊使用级抗菌药物用药合理性。