基于“实训+竞赛”融合的教学模式建构研究

——以《工程图学》课程为例

张 航

(黑龙江工商学院 铁道学院,哈尔滨 150066)

通过《工程图学》传统课程教学过程,很多老师发现存在着诸多问题,例如教学手段单一、教学互动较少、供学生课后复习及练习的教学资源匮乏,目前大部分课堂仍使用动画播放教学内容,学生只有很少的思考时间,极大地降低了学生的学习兴趣和学习热情。单纯的混合式教学同样存在一定的不足,主要问题是目前的混合式教学多从管理类学科借鉴而来,理论讲授中知识点归纳过多,灵活性较差,教师容易忽视学生的参与程度,虽然有互动教学作为补充,但是却忽视了工科实践能力的重要性,互动方法生搬硬套,没有达到实现多种教学模式混合的效果。

本研究对现阶段《工程图学》课程中存在的问题进行研究,通过“实训+竞赛”融合的课程设计对《工程图学》课程在教学方法、教学形式、教学效果及学生反馈等方面进行结合并优化,以期形成教师理论传授针对性强,学生课程认知与思维同步,落实《工程图学》课程教育理念,从而更贴近于应用型、复合型人才培养的目标。

目前,我国应用型本科院校很少有成熟的《工程图学》混合式教学团队,缺少“实训+竞赛”课程内容的开发。由于《工程图学》的内容限制,“实训+竞赛”教学设计较为烦琐,需要达到既有理论知识又有能实际提高学生动手应用能力的要求,所以能够实现实际操作且针对性强的教学改革较少,很多教师的课堂教学多是陈旧的课程设置,与时代发展存在一定的滞后性,产教融合理念不够深入,课程思政融合生硬,对于“以学生为中心”的课堂理念体现不足,不足以激发学生的学习兴趣。

本研究可以借鉴引用到工科的《工程力学》《机械设计》《机械原理》等课程中,尝试改变工科基础课程理论知识讲授枯燥、学生动手实操能力差、学生无法应对学科竞赛及缺乏解决工程实际的能力等问题。我们也可以向同类应用型本科院校推广,以点带面,为新工科课程改革提供示范。

一、《工程图学》教学存在的问题

国外学者Merrill提出“首要教学原则”,当学生想要解决实际工程中出现的问题时,就会促进学习;而在解决工程实际问题中联想到所学的知识,就会促进学习;学生接受新知识时,就会促进学习;学生在工程实际应用中用到新知识,就会促进学习;当学生将学习内容融会贯通时,就会促进学习[1]。

十年前,国外对制图学科实训课程的研究主要集中在对概念、制图实训课程的发展趋势等宏观问题而进行。五年前,国外对制图课程实训内容的研究主要针对学生的表现、互动行为、学习动机、学习满意度等方面。Valet saints和Shepherdson指出,教师提出的教法改革十分局限[2]。

而国内的多数学者则集中对混合式教学的相关模式进行讨论,但国内目前对混合式教学并没有十分权威的定义。何克抗教授提出,混合式教学指的是网络教学和传统的课堂相互配合而进行的教学。混合式教学法既能突出教师在教与学的过程中所处的主导地位,又能在实训中激发学生本身的参与积极性,提高学生接受知识的效率[3]。

我国目前对实训课程的研究已发展到了相对较为成熟的阶段,李晓明教授对此方面的研究已经形成了一套完整的知识体系。目标是好的,而落实到民办应用型本科院校,就成了实际需要解决的问题。出现的问题可以归纳总结为以下几点。

(一)学生基础素质不足,先进的教学理论在运用中会出现偏差

具化到《工程图学》这门课中,传统的画法几何部分在大部分教学方法中不占很大比重,但在民办本科院校需要浪费大量课时才能使学生达到平均线,这就挤占了实训课课时的安排。如果按照常规课时讲授,学生的基础知识明显固化不够,更会加大后面的实训内容授课难度。

(二)学生参与实训课程的主观能动性差

基于上一点分析,学生在理论课程中理解吃力,导致他们在后续课程中兴趣降低。进入实训课程,畏惧动手,怕出错。这时按照传统理论,教师会亲自进行示范或引领讲授,表面上可以解决此问题。但实际上,学生从实践发起者角色转换为被动者,在整个课程设计中,完全临摹教师的实训操作,虽然也可以上交实践作品,但成绩掩盖了学生没有得到实训训练的真相,也就失去了实训课程的意义。

(三)教师对实训内容的理解程度不够

按照民办应用型本科院校的人才培养方案,此类院校的实训课程多与工程实际接轨,旨在解决工业生产中出现的专业问题。由企业专家设置的贴近工业生产实际的实训内容没有考虑到理论课教师的实训业务能力。具化到《工程图学》课程上,没有接触过工业生产的专任课教师,通过正常备课无法理解例如密封法兰板与扇形板的间隙经验值问题。那么在实训测绘图纸中,教师只能按照教学大纲指导学生照搬图纸,同样丧失了实训课程锻炼学生实际工程能力的意义。

二、“实训+竞赛”模式与《工程图学》教学的融合点

本研究拟用《工程图学》这门课程为例,深入探讨一种以学生竞赛为辅助目的,从教学设计到课程实施对“实训+竞赛”混合式教学进行实践探索,构建“实训+竞赛”混合式教学模式,以求提高学生知识水平的同时,挖掘学生深入学习的能力,通过实训培育学生解决实际工程问题的能力,通过竞赛培育学生集体荣誉感和社会责任感,从而成为全面发展的人才。

(一)竞赛现状研究

2020年,中国高等教育学会发布了《2015—2019年全国普通高校学科竞赛排行榜》,进入2015—2019年学科竞赛排行榜榜单的一共有44项竞赛,每年有几百万大学生参加学科竞赛来提高自己。

但学科竞赛与大学课程的联系也经常被忽略,以赛促学的方针渐行渐远。仅以《工程图学》课程相关的竞赛举例,根据学科竞赛排行榜单,可以看出相关的竞赛有全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生结构设计大赛、全国大学生工程训练综合能力竞赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛等。

分析这些竞赛试题可以发现,这些竞赛紧紧追随当代科技的脚步,BIM、3D打印等先进技术都在竞赛范畴。而普通的工程图学课程与竞赛内容相去甚远,若想参加竞赛,一定要在课外进行大量专门训练才可以踏入门槛,那么以赛促学的口号就落空了。反思这种脱节现象,更可以说明目前的《工程图学》课程,理论内容过于陈旧,无法适应我国工业的高速发展,亟须寻求新的途径或方法对该课程进行内容和教学模式的翻新。

(二)实训+竞赛的模式研究

用学科竞赛引领《工程图学》课程,并使其在民办应用型本科院校推广,首先需解决的是能否与人才培养方案兼容的问题。

人才培养方案研究的是普众的教育方案,而学科竞赛的宗旨是开发学生的先进科技思维,强化优秀人才的专业素质,这本身在目标上是存在矛盾关系的。但在民办应用型本科院校,这两者又有了共同点,即双方都注重工程实际应用能力的培养,这一点也正是实训课程能开发解决的。也就是说,只要合理有效地设计实训课程,深入挖掘实训课程的内在意义,就能兼顾民办本科院校人才培养方案的培养目标,以及专业学科竞赛在常规课堂上培养培训竞赛队员的目的。

那么如何能让学科竞赛走入《工程图学》实训课堂,这将是一种开创性的探讨。在本研究中,就是拟用学科竞赛的优势,来抵消上述实训内容出现的问题。达到既能消除民办应用型本科院校的实训课堂的旧疾,又能在符合各校人才培养方案的前提下,锻炼人才参加专业学科竞赛的目的。

三、“实训+竞赛”教学模式建构

(一)研究目标

我们亟须改变目前的教学内容和教学方法,目的是在《工程图学》内容中,强化学生对组合体与零件图理论知识的吸收;加深学生对视图表达方法的知识体系的理解,使学生掌握各知识章节中的必然联系,提升学生将工程图学知识融入铁路行业工程实际的能力。

(二)研究运用手段

1.查阅法+访谈法

运用查阅方法,在中国知网、维普网、万方网等多种专业文件阅读平台对“实训+竞赛”进行各种题材的搜索、分析、论证,通过各种文献资料的对比,达到综合了解、深度论证此种教学模式的可行性的目的。

采集前人对实训课程的分析,对竞赛模式与教学成果的影响,综合考量并吸收进本研究课题。随后一定范围地采访民办应用型本科院校《工程图学》课程的专业课教师,听取他们的意见,吸收他们优秀的经验,摒弃他们对此学科陈旧的论调。试图拨开现象看本质,真正总结实训课程、学科竞赛对《工程图学》课程教学的实际影响。

2.调查问卷征集法+对比法

问卷调查分为三个阶段:

第一阶段,问卷主要面向应用“实训+竞赛”混合式教学的《工程图学》课程的学生,收集相关资料进行分析,结合文献挖掘问题及其特征。第二阶段,分别对教师及学生群体的接受倾向、关于新教学方式的接受程度以及反馈机制应用情况进行调查和测量,对研究数据进行简要的描述性分析。第三阶段,将调查结果与之前课程做对比,研究区别,得出分析结果。

(三)拟解决的关键问题

1.内容融合问题。实训、竞赛内容融入课堂,融入方法是我们需解决的关键问题。例如,三面投影体系知识点讲授完成后,直接引入模型教学是否过快,类似问题还需我们讨论研究。不仅是教学方案的调整,更需要在教学时间、空间以及模式上进行调整,大量的模型进入课堂,三维计算机软件课程的增加,需要教师团队对内容进行更严格的审查,形成更默契的配合,这也是改革能否顺利实施的关键问题。

2.教学成果问题。学生竞赛内容引入教学是一种创新,但如何兼容所有学生,是否有学生不愿参赛?本研究从实训的多个方面入手,拟全面改进枯燥理论在《工程图学》课程中造成的学生认知与实际脱节的问题。本研究认为,解决该课程学生脱离工程实际的问题,就是实训教学改革的问题。

3.学生评价体系问题。引入“实训+竞赛”体系的混合式教学,必然对原有学生评价体系造成影响,我们需对教学过程中作业的布置方式、打分系统、期末考试形式等进行论证研究,使学生的评价完美适配整个教学改革过程。

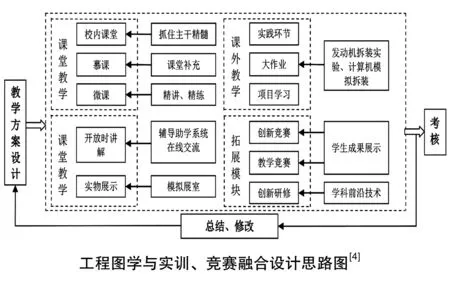

(四)具体实施步骤

第一部分,总结混合式教学经验,凝练全新教学设计。

1.任务驱动设计。下达课前任务,让学生通过网络平台进行学习,通过小视频、闯关游戏获积分等多种方式,达到使学生预习、内容启发、增强兴趣感的效果。

2.课堂融合设计。内容将以学生为主导,开发学生对剖视图、向视图、断面图等知识点的自学能力,教师负责知识的总结提炼,注重效果反馈,达到知识有效传递、学生深度学习的效果。

3.图物反向设计。这是本课题研究的创新点。常规《工程图学》授课,传授路径为物—图,要求学生能在图纸上准确读取实物信息即可。本课题拟开发图—物模式实操训练,我们进行反向设计,在零件图和装配图等知识章节,通过图纸,让学生动手搭建机件模型,使学生达到图纸与脑中实物构建的高度融合。根据实训中的反馈,及时做出教学方案的调整,充分利用任务驱动引导及知识分层功能,改变教学方式、方法,形成符合教学实际情况的课程体系。

第二部分,以经典理论为基础,提出“实训+竞赛”的新教学模式。目前,国内大学生学科竞赛趋于成熟,各种综合类赛事如火如荼,《工程图学》又是各类工科赛事的基础学科,所以新模式会在经典理论授课的基础上,改变原有教学方法,开发竞赛类课程培训,将竞赛内容融入教学体系。例如,在传统剖视图知识章节授课中,教师会利用PPT讲授剖切过程,学生全程在脑海中想象;新教学方法会增加学科竞赛常用软件Solidworks的运用,学生动手通过三维软件的模拟,完全理解剖视图知识点比较抽象的剖切过程。建立全员参与的学科类社团,以第二课堂为辅助,将竞赛内容融入社团,鼓励强项学生带动弱项学生,提高教学效率。同时,举办社团内部的趣味竞赛,目的是以赛促学,营造竞争氛围,以学代练,提高学生整体知识水平。

第三部分,收集学生实训、竞赛效果数据,研究新模式创新过程与结果的关系。收集实践效果相关数据,对比学生竞赛成绩与平时教学成绩,运用计量模型进行效果评价分析,依据评价结果,探寻以促进学生深度学习的实训+竞赛培训混合式教学模式应用路径与推进策略。方法的总结内容如下。

信息收集阶段:一是研究开启、开题论证,进一步完善研究的思路框架、技术路线,对研究内容进行完善;二是开展文献检索,进一步系统梳理和分析,完成国内外研究进展综述;三是收集基础数据。

研究分析阶段:一是开展新旧课程对比,研究新课程学生接受程度;二是重新构建各章节知识结构,凝练与实训结合后的知识点、创新点;三是构建学生评价体系,评价分析。

成果凝练:一是新教学方案设计;二是结合课程,将成熟的实训方法融入课堂;三是教学模式研究,实训+竞赛培训体系的建立。

本研究通过对应用型本科院校《工程图学》这门课程的现状和内容的分析,探讨通过“实训+竞赛”的模式来带动学生冲破传统课堂的束缚,更有效率地接受知识的教学改革路径。通过不断地探讨和分析,本研究认为高能力学生的选拔和普众的教学方案是可以兼容的,主要的方式是如何找到他们之间的契合点。对竞赛内容进行切割,借鉴竞赛题目中出现的大量现实工程问题,以这些问题作为引领,在理论课堂设置模块,有倾向性地引导学生学习知识。由于竞赛题目的前瞻性和固有的难度,在课堂上会使学生产生疑问,应保留学生对知识的好奇心,借助实训课程的平台,让学生通过实践亲自动手解决理论课程中出现的问题。择优选拔其中优秀的学生来培训参加竞赛,因为在理论与实训课程中已完成了竞赛内容的基本讲授,在课外的培训中就会有效缩短培训时间,高质量地完成竞赛内容;而普通学生通过解决实际问题,也更有效率地完成了常规学习任务。这套流程,从理论上解决了“实训+竞赛”新模式融入原有《工程图学》课程教学的问题。我们试图通过纲领性的方法设置,来完成整套教学方案的设计,最终达到教学改革的目的。希望这套方法,能更有效地推动应用型本科人才培养模式的研究,带动更多的相关课题的发展。