基于多元有序Logistic回归的突发公共卫生事件下用户信息焦虑行为影响因素分析——以新冠肺炎疫情为例*

虞爱琴 肖志雄 周鳗琦 石中玉 谢雨萱 迟鑫彦

(安徽大学管理学院,安徽合肥 230039)

0 引言

新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19)在全球蔓延,截止2021年3月8日,全球累计确诊病例数1亿多人次,疫情的严重程度不言而喻。这一打破社会常态化运转的突发公共卫生事件塑造了全新的信息环境,带来了诸多的不确定性,而环境和情境是影响和塑造用户信息行为的重要因素,不确定性以及不确定性差异(Uncertainty Discrepancy)是用户信息搜寻行为产生的重要动机。

新冠病毒的高传染性、潜伏性、疫情的大流行特征使得公众产生紧张情绪。大数据时代,公众暴露在海量信息中,疫情信息获取渠道广,电视、广播、网站、杂志期刊、社交软件(如微信、QQ等)、社交平台(如微博、知乎、抖音、豆瓣、快手等)以及亲朋好友都是常见的信息传播渠道。疫情实时信息可以快速地为用户接收阅览,并产生影响。

“信息焦虑”这一概念于1989年由美国学者Wurman首次提出,Bawden和Robinson将信息焦虑定义为“一种不能访问、理解或者利用所必需的信息时的压力状态”。我国学者曹锦丹等则将信息焦虑进一步阐释为“信息用户在查询及利用信息过程中由于自身认知类型、信息质量、个人信息素养及检索工具等原因而引起的紧张、不安、焦急等复杂的情绪状态,是信息用户在信息活动中产生的一种负性情绪反应”。

在新冠疫情蔓延、信息轰炸的背景下,在互联网上过度搜索与健康相关的信息并伴随着健康问题的现象在成年人互联网用户中越来越普遍。这种状况可以称之为信息焦虑症,也可以解释为网络焦虑症(Cyberchondria)。在本次疫情中,人们担心健康和行为因素之类的认知情感成分,例如过度和重复地在线搜索医疗和疫情信息,可被视为网络焦虑症的最显著的特征。

值得注意的是,这种信息焦虑行为会因已有的焦虑情绪而不断加剧,形成较为严重的信息焦虑症状。本研究以信息焦虑行为的影响因素为研究对象,深入剖析新冠疫情背景下用户信息焦虑行为,为缓解公众紧张和焦虑情绪提供可行解和针对性的对策与方案。

1 研究回顾与理论假设

1.1 信息焦虑相关研究

信息焦虑症是现今信息社会普遍存在的难题。在我国,“信息焦虑”一词最早出现在1994年王壮凌于《苏南乡镇企业》上发表的题为《知识爆炸与信息焦虑》的科普类文章中。在这之后的国内学者并未对信息焦虑做深入研究,直到2008年该领域的文献量有明显的增加,从不同人群、不同视角的信息焦虑问题及其对策,信息焦虑现象、信息焦虑视点、面向信息用户焦虑心理的信息服务等方面的研究遍地开花。国外学者的对信息焦虑的研究大致可分为三个阶段:第一阶段,信息媒介焦虑阶段,包含有计算机焦虑、图书馆焦虑、互联网焦虑等;第二阶段,信息搜寻行为焦虑阶段,包含有互联网搜索焦虑;第三阶段,信息焦虑阶段。综合来看,大多数学者认同的信息焦虑概念是:信息焦虑是数据和知识之间的一个黑洞。

环境和情境是影响和塑造用户信息行为的重要因素。当人们在认知上感知到对所处环境的不确定性时,这种不确定性会进一步引发焦虑情绪,人们期望通过信息搜寻获取相关信息来减轻该状态,即产生信息需求,信息需求也是信息搜寻行为产生的前提条件。为了满足信息需求,人们开始各种途径的信息查找与检索。然而,当今的互联网社会存在广泛性的信息过载现象,信息失真、夸大,虚假信息比比皆是,人们接受的是纷繁复杂、真假难辨的信息。随着搜索过程推进,焦虑、恐慌的情绪可能会进一步加深,造成严重的负面影响。在突发公共卫生事件的情境下,不确定性和事件发展不可预测性,进一步导致公众的信息需求更为复杂,信息焦虑的成因、表现和对策还需要更加深入的探索。

经过研究并综合国内外学者的观点可知,信息焦虑结构维度有4-7个维度,信息焦虑基本上包含:信息检索维度、知识加工能力维度与资源质量维度。信息焦虑的具体表现为面对大量信息时所产生的一种对信息的焦虑感。针对“信息焦虑”的测量,最为广泛的工具是信息焦虑量表(Information Anxiety Scale,简称IAS),它涵盖了大学生、大学教师与公务员等群体。此外,国内已有互联网信息焦虑量表(李富峰,2009)针对高中生群体,信息焦虑量表(韦耀阳,2014)针对大学生群体,更加精确和覆盖面更广的信息焦虑测量工具还有待开发和验证。

在针对公众信息焦虑的成因分析研究中明确指出,信息焦虑行为及其它负面情绪不会凭空产生,而是伴随信息行为过程及其相应的内外部影响因素而出现的一种特殊的行为表现。用户自身的个体因素、信息资源因素及其外部的技术环境信息焦虑行为产生的主要原因。在心理学的研究中,著名心理学家高尔顿·奥尔波特提出了人格特质理论(Allport’s Theory of Personality Trait),人格特质被大量的实验和数据证实有相当的稳定性。此外,研究人员还发现,性别差异在社交媒体的使用方面也存在着不同。综合各项研究可得,人格特质、信息素养的高低,甚至于性别、教育背景、学历程度等因素均会对用户面对海量信息时产生焦虑等负面情绪有一定的影响。移动社交媒体环境下,伴随着新冠疫情的爆发,信息过载、虚假、冗余现象更加严重,在剔除假内容、识别真信息的反复比对过程中,用户也容易产生烦躁、焦虑等负面情绪从而对其后续的信息行为造成不好的影响。同时,公众接收信息的各种来源和渠道,如各类APP,这些社交媒体的多种类和功能性过载均会给用户带来不同程度的焦虑行为。

1.2 理论假设

在信息焦虑的现状及影响因素研究方面,借鉴国内外相关研究成果,本研究运用问卷调查法获取实证数据,探讨了用户年龄、性别、学历、疫情事件的参与度、关注信息频率、获取信息渠道、信息权威性、信息负面情况、信息热度以及信息易理解度对用户信息焦虑的影响程度和作用机制。理论假设为:将用户一般情况(用户年龄、性别、学历、疫情事件的参与度、关注信息频率)和信息方面的情况(获取信息渠道、信息权威性、信息负面情况、信息热度以及信息易理解度)作为用户信息焦虑行为的影响因素,具体包括:

H1:年龄对信息焦虑产生显著影响;

H2:性别对信息焦虑产生显著影响;

H3:受教育程度对信息焦虑产生显著影响;

H4:疫情事件的参与度对信息焦虑产生显著影响;

H5:关注信息频率对信息焦虑产生显著影响;

H6:获取信息渠道对信息焦虑产生显著影响;

H7:信息权威性对信息焦虑产生显著影响;

H8:信息负面情况对信息焦虑产生显著影响;

H9:信息热度对信息焦虑产生显著影响;

H10:信息易理解度对信息焦虑产生显著影响。

2 资料与方法

2.1 一般资料收集

为探讨突发公共卫生事件下影响用户信息焦虑行为的因素,基于小组调查人员搜集的资料,设计了相关问卷。在问卷星平台上制作了相关问卷之后,经过预调查确定最终版本问卷之后,借助于可利用的社交平台发布网络链接,以我国的人群为研究对象,采取自愿、匿名的方法进行调查。

2.2 研究工具

(1)自编问卷:调查相关对象的一般资料(年龄、性别、目前最高学历、至今参与防疫工作的天数,2020年春节前后每天关注疫情相关信息的频率)。影响调查相关对象的信息焦虑的相关因素(获取疫情信息的渠道,获取疫情相关信息正负面占比,获取疫情信息的权威性,获取的疫情信息的热度,获取疫情信息的可理解程度)。

(2)GAD-7广泛焦虑障碍表(7-item Generalized Anxiety Disorder scale),可以用来评估个人信息焦虑症的程度,该量表包括7项内容,按照评分标准, 参与者对所有陈述的5分制评分从0(无)到3(总是),定义0~4分为没有焦虑症;5~9分为可能有轻微焦虑症;10~13分为可能有中度焦虑症;14~18分为可能有中重度焦虑症;19到21可能有重度焦虑症。

2.3 统计学方法

采用SPSS软件处理调查数据,对统计的影响用户焦虑因素采用有序Logistic回归分析。平行性是有序Logit回归的前提条件,即检验自变量各取值水平对因变量的影响在各个回归方程中是否相同,平行性检验的原假设为模型满足平行性,因而如果P值大于0.05则说明模型接受原假设,即符合平行性检验,反之如果P值小于0.05则说明模型拒绝原假设,模型不满足平行性检验。本次研究中平行性检验(P=0.137>0.05),研究数据具有统计学意义。

3 结果

3.1 一般资料结果

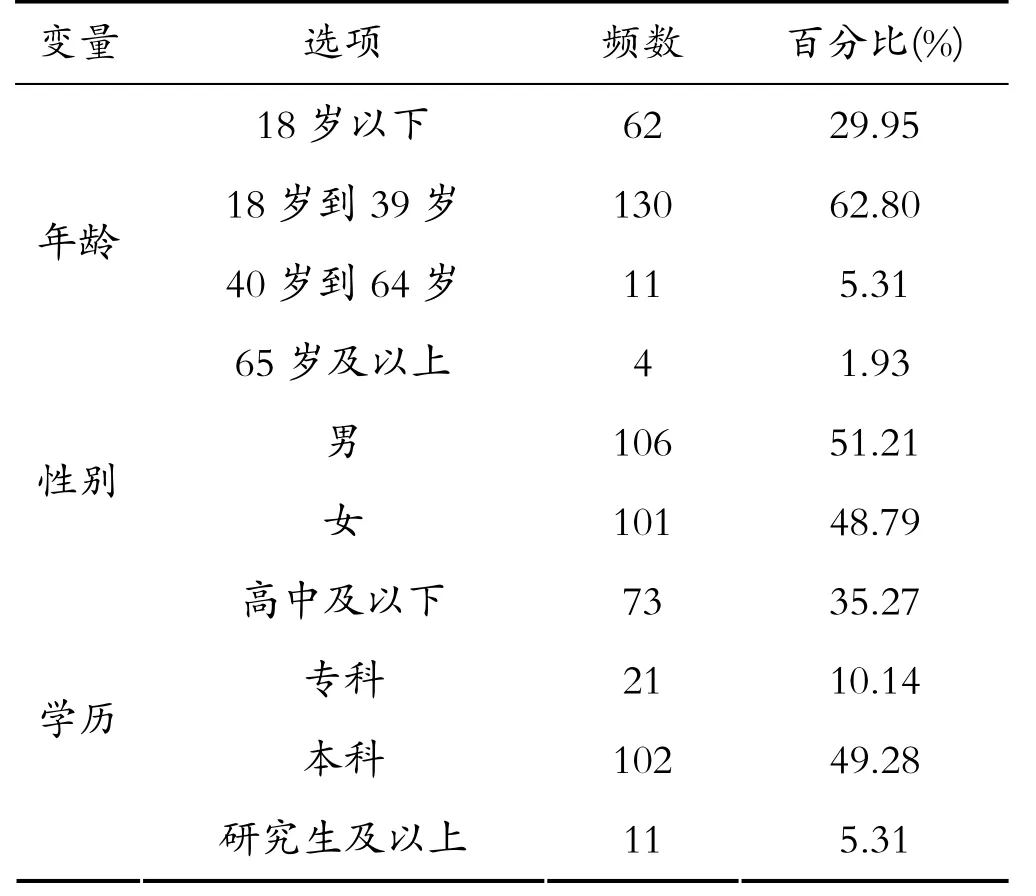

本次研究最后回收了228份问卷,剔除不符合要求的,剩余有效问卷207份,有效率为90.8%。接受调查人员中,在年龄构成上,18岁以下的占比29.95%,18岁到39岁占比62.80%,40岁到64岁占比5.31%,64岁以上占比1.93%;在性别构成上,男性占51.21%,女性占48.79%;在学历水平中,高中及以下占35.27%,专科占10.14%,本科占49.28%,研究生及以上占5.31%。详细信息见表1。

表1 研究对象基本情况

3.2 疫情期间信息引发焦虑情绪与否与被调查者学历有关

学历越高,被调查者在疫情期间受信息引发焦虑的可能性越低(Estimate=-0.331<0.00,P=0.078<0.05),由于Estimate为负数,说明学历与信息引发焦虑的可能性呈负相关,表明学历越低的群众越容易受疫情信息影响而产生焦虑情绪。

3.3 疫情期间信息引发焦虑情绪与否与被调查者防疫工作参与度有关

防疫工作参与度越高,被调查者在疫情期间受信息引发焦虑症的可能性越低(Estimate=-0.418<0.00,P=0.021<0.05),由于Estimate为负数,说明防疫工作参与度与信息引发焦虑的可能性呈负相关,表明防疫工作参与度越低的群众越容易受疫情信息影响而产生焦虑情绪。

3.4 疫情期间信息引发焦虑情绪与否与被调查者对疫情信息的关注度有关

对疫情信息的关注度越高,被调查者在疫情期间受信息引发焦虑症的可能性越高(Estimate=0.476>0.00,P=0.023<0.05),由于Estimate为正数,说明对疫情信息的关注度与信息引发焦虑的可能性呈正相关,表明对疫情信息的关注度越低的群众越不容易受疫情信息影响而产生焦虑情绪。

3.5 疫情期间信息引发焦虑情绪与否与信息来源渠道可能有关

信息来源渠道不同也会影响群众由疫情信息引发焦虑的情况。与其他的信息来源渠道相比,从亲朋好友、社交软件、社交平台、电视渠道获得信息来源的群众会更容易产生焦虑情绪。

3.6 疫情期间信息引发焦虑情绪与否与信息负面情况有关

疫情信息越负面,被调查者在疫情期间受信息引发焦虑症的可能性越高(Estimate=0.353>0.00,P=0.041<0.05),由于Estimate为正数,说明疫情信息的负面情况与信息引发焦虑的可能性呈正相关,表明疫情信息越正面群众越不容易受疫情信息影响而产生焦虑情绪。

3.7 疫情期间信息引发焦虑情绪与否与信息易理解度有关

信息易理解度越高,被调查者在疫情期间受信息引发焦虑症的可能性越低(Estimate=-0.472<0.00,P=0.025<0.05),由于Estimate为负数,说明信息易理解度与信息引发焦虑的可能性呈负相关,表明信息越不易理解,群众越容易受疫情信息影响而产生焦虑情绪。

4 讨论

虽然国内疫情目前得到了有效控制,但全球疫情形势仍然不太乐观。不间断的境外输入人员以及COVID-2019病毒的变异都可能引发严重的后果,对群众的生活带来影响,导致焦虑情绪的产生。本研究调查了国内疫情高发期间我国人群由疫情信息引发的焦虑情况以及影响焦虑的因素,为缓解和预防群众焦虑做出建设性意见和建议。

研究数据表明学历越高受疫情信息影响而产生焦虑的可能性越小。原因可能是学历高的人群接受的教育更丰富和全面,对于信息的了解和理解能力也更强,具有较强的个人主观意识,不易受到网络媒体和舆论的影响,也可以更好地缓解自身的焦虑。而学历较低的人群受周围环境和言论的影响可能较大,易产生焦虑情绪。

通过分析,防疫工作参与度越高的人群更不容易受到疫情信息影响而产生焦虑情绪,而疫情信息关注度越高的其他人群却更容易受到疫情信息影响而产生焦虑情绪。原因可能是防疫参与度高的人群作为疫情相关的工作人员对于疫情信息的了解和掌握较全面,也比较熟悉相关政策,因此较不容易产生信息焦虑。相反,其他人群对于疫情信息的关注度较高的原因可能是对疫情形势的担忧,加之不能预知未来疫情的发展趋势,也无法有所行为以改变其形势,所以更容易引发焦虑。

研究发现,信息来源渠道的不同也可能影响焦虑情绪的产生情况。与从其他渠道获取疫情相关信息相比,从亲朋好友、社交软件、社交平台、电视这些渠道获取信息而引发焦虑的可能性比较高。信息的负面情况也会对人群焦虑情绪产生影响。信息负面程度越高,人们越容易产生焦虑。可能是因为信息的负面会让群众产生担忧的心情和压力,从而产生焦虑。

另外,研究数据显示,信息易理解度越高,越不容易使群众产生焦虑情绪。可能是因为不易理解的信息会加大群众的想象空间和讨论范围,可能会造成人们对信息不同程度的误解,引起恐慌,导致焦虑。

疫情的暴发难免会导致人群的焦虑情绪,要以良好的心理状态应对、适应,保持积极情绪和处理问题能力,避免网络焦虑症的产生。

5 结论与展望

随着新冠肺炎疫情蔓延,信息焦虑行为在众多用户中逐渐显现。本研究以新冠肺炎疫情期间用户信息焦虑行为为切入点,剖析突发公共卫生事件下用户的信息焦虑行为。从信息焦虑的三个维度出发,就信息检索维度,权威机构应发布重要信息于常见网络平台,新闻传播媒体实时更新疫情信息,将信息客观地呈现在用户面前。就知识加工能力维度,引导用户客观、理性地看待疫情信息,提高信息的易理解度。就资源质量维度,合理监控信息渠道,迅速应对舆情引导并加强网络信息治理,权威机关发布确切信息,保证信息的准确性与权威性,严厉处置虚假信息制造传播行为。

当前,国家对疫情状况已十分了解,虚假信息能及时被处理,用户可以便捷地掌握疫情动态,对疫情形势有所了解,产生信息焦虑行为的风险大大降低。在未来,疫情动态以及相关疫情防控信息会更为透明,用户可以及时了解客观的、准确的信息,在国家的正确引导下,形成良好的防疫习惯,减少因疫情产生的信息焦虑行为,保持良好的心理健康状态。