活着就是冲天一喊

樊晓敏

《我的诗篇》海报

2015年,陈年喜开始为人所知。当年的上海国际电影节上,一部名为《我的诗篇》的纪录片感动了很多人,它讲述的是中国6位工人诗人的生存状态和他们的诗作。

陈年喜是片中的6位主人公之一,人们叫他“矿工诗人”。在《我的诗篇》拍摄之前,陈年喜已经写了20多年诗。尽管他的生活一直那么粗粝,看起来离诗意有万里之远。

陈年喜的家乡位于“秦尾楚首”的陕西省商洛市丹凤县,曾经是中国最贫困的地区之一。那里山奇水险,常年遭遇洪灾,路年年修,年年被河水冲毁,此消彼长,山高沟狭。男人们只能外出打工,多半去了矿山。

1

1992年,22岁的陈年喜在《陕西日报》发表了《四月》和《商州》两首诗歌,之后3年里,他写了四五百首诗歌,发表了100多首。

这当然让人欢喜振奋,但在那片贫瘠的土地上,陈年喜也一天比一天清醒地意识到,靠这个不能吃饭。

1998年正月,结婚还不到20天的陈年喜第一次启程去矿山。新婚时,他给妻子明霞写诗:“我水银一样纯净的爱人/今夜,我马放南山,绕开死亡/在白雪之上,为你写下绝世的诗行……”2014年,秦晓宇为陈年喜拍摄《我的诗篇》,在那张压在结婚相框一角、已为雨水漫漶的日历上,看到了这首诗,当他读到“爱人啊,让我们成为彼此的刀子和灯盏”时,几乎失控。

2001年冬天的一个傍晚,陈年喜又一次告别妻儿,开始了他的矿工生活。他说:“自此,我开始了与雷管、炸药、机器、死神纠缠的生活。”他的足迹几乎遍及中国所有有金属矿产的山野。这一辗转就是16年。

2

我不大敢看自己的生活/它坚硬铉黑/有风镐的锐角/石头碰一碰就会流血。

2016年,陈年喜随《我的诗篇》剧组来到纽约,在这个繁华喧嚣的大都市里,他说,我不认识什么人,但是我认识它们——窗子上的合金、空调里的铜、建筑物里的钢,还有那些金银饰品。我们使用金属,享用金属,而陈年喜和他的兄弟知道它们的来处和故事。

他们所在的矿井,“高不过一米八,宽不过一米五,而深度常达千米万米,内部布满了子洞、天井、斜井、空釆场,像一座巨大的迷宫”。

在几千米深的地下,温度达到近50℃,工人们一丝不挂,一个班下来要喝掉10公斤凉水。自始至终,他们身上,都大汗如水泼。

后来他改做巷道爆破,在洞穴深处打眼放炮、炸裂岩石。这是世界上最危险的工作之一,与雷管、炸药整日纠缠在一起。“16年里,”他说,“其实我干得最好的工作是打炮眼,这是要有灵性的。”16年间,经他手使用的炸药雷管大概要用火车皮来计算。16年里,垮塌、透水、撲向人的机器、松动的碎石,让死亡与他如影随形。

他也多次和死亡擦肩而过。他被爆破后的浓烟熏晕过几次:“人昏过去以后,要立即被抬出去放在渣坡上吹风,即便是冬天,也得剥掉上衣,或泼一盆冷水——如果没被及时发现,不是死了就成了植物人。”

不只是死亡的威胁。陈年喜说矿山的生活“非常非常寂寞”,有时“只能靠对面山尖上的雪线高低来分辨气候的变化”,“我们每天/打眼、装药、爆破、吃饭、睡觉/感觉活得没一点意思/每3天一顿的红烧肉和每天一次的爆破声/就成了我们生活最大的意思”。

工友们闲下来的时候打牌,喝廉价的酒。他和别人不一样。他看书,凡是有字的都看,墙上糊着的报纸,看完了正面,用水淋湿了,再小心翼翼地揭下来看背面。

他写诗,没有网络的时代,在纸片、烟盒上写,在睡觉垫的空炸药箱上写。走的时候卷起铺盖,下面是满满一床的诗。

他写工友,36岁的副手牛二:“最终以两根手指一条肋骨的代价/换得母亲八年的残喘/弟弟十年的举人梦”。

他写给儿子:“我想让你绕过书本看看人间/又怕你真的看清。”

他写四处流离的痛楚:“爱人,我又要走了/空空的家将只剩下你一个人……十五年,我像一枚忙乱的秒针/走过大地的十二道方向/走过天堂走过地狱的重门/始终,走不出一条叫丹江的流水。”

他写茫然的命运:“而一群背着编织袋的流徙者/与温榆河上的浮物一样/并不知道将流向哪里。”

在诗里,有意或无意地,他很多次写到大雪:茫茫的脆弱的雪,“人就像雪一样渺小,在自然当中不堪一击,很容易被融化,很容易被弄脏,和我们这个群体相通。”

他说:“我写,是因为我有话要说。我知道在这个世界上,相当多的人,甚至是打工者的亲友妻儿,对工人的劳动、生活、种种处境,都茫然不知,这其实是一种无限隔膜的状况。代与代之间、命运与命运之间竟是那么遥远。”

3

幸运的是,在目睹了那么多死亡后,他还活着,基本健全。是的,基本,在16年无数次的轰鸣巨响中,他的耳朵已近失聪,除了睡觉,其他时候尖锐的嗡鸣声阻断了所有声音。医生说,当这些噪音消失时,人就彻底聋了。

一同磨损的还有在阴潮低矮矿洞里低伏的颈椎。2016年,他做了那个“再不做就要瘫痪、做失败了也会瘫痪”的手术,3块金属被植入他颈椎第4、5、6节处,这精巧的部件,据说是美国生产的。手术成功了,那一天他号啕大哭。

陈年喜在给儿子写诗

后来他跟着《我的诗篇》剧组到了美国,他说,很有可能,这3块金属就是经由我的爆破而得见天日的矿石,被拿到遥远的美国,变成了医疗用品,再远渡重洋成为我身体的一部分。他说,那些我和我的工友兄弟用汗与泪换来的金属,建造了北京和上海,也建造了波士顿和纽约。现在我又带着它们来到美国。

他在纽约大学的演讲中说道:“我们这些低微的骨头,在中国,在越南,在土耳其,在巴西,一根根杵着,像金属一样沉默。毕竟这个世界有70亿人,但能够发出声音被人听到的少之又少。”

他的诗篇和这些声音能够被越来越多的人听见,首先要感谢秦晓宇和吴晓波。

2012年,秦晓宇、杨炼等诗人设立了一个网络诗歌奖。在井喷一样的投稿中,他们发现了“陈年喜们”的诗作。这些朴实真挚,用生命和血汗、苦难和叹息、无望和希望凝成的诗篇深深打动了他们。

他们开始关注这些人,继而发现了一个让他们震惊的隐秘事实:在当今中国,起码有1万名地下工人诗人,在生产线、建筑工地、矿井和石油工地上默默劳作,同时也在默默地用诗句记录自己的喜怒哀乐。他们尽可能地将这些诗编辑发表,称这是“陈年喜们”为命运同路人立言,为历史做证词。

一个偶然的时机,吴晓波也读到了这些诗,他感慨:“在过去的20多年里,我走进过数以百计的车间,陪同我的一律是董事长、总裁或地方行政长官。当我从那一条条生产线上快速走过的时候,我从来没有想过,那些背对着我的、默默工作着的男男女女,他们在想什么,他们有怎样的情绪,他们又怎么看待这个时代和自己的命运。”

不是矿产资源大国的中国,在十几年里,一跃成为世界最主要的基础材料生产地,这其中有太多的故事与泪水,而它们如暗夜中的风尘,倏忽而逝。

吴晓波立马联系到秦晓宇,请他主编一本当代工人诗典;他的纪录片导演朋友吴飞跃则主动请缨,拍摄一部反映工人诗人的纪录电影。

然而,在2015年那个灯光迷醉、尖叫声四起的电影之夜,《我的诗篇》被誉为最厚重、最有内涵的一部影片,却也是最没有娱乐精神的一部冷门片。

走红地毯对他们来说是一件煎熬人的事。摄像机对着他们象征性地举起,然后快速地放下,高潮、尖叫声属于闪耀的明星。

这样的冷遇让秦晓宇和吴晓波心有不甘。吴晓波决定在吴晓波频道的年终秀上,评选“桂冠工人诗人”。

2016年12月30日晚,“遇见2017:吴晓波频道年终秀”在上海证大喜马拉雅艺术中心大观舞台举办。那晚,著名诗人杨炼专程从柏林飞回来。著名艺术家王钟设计了奖杯——诗歌之矛。

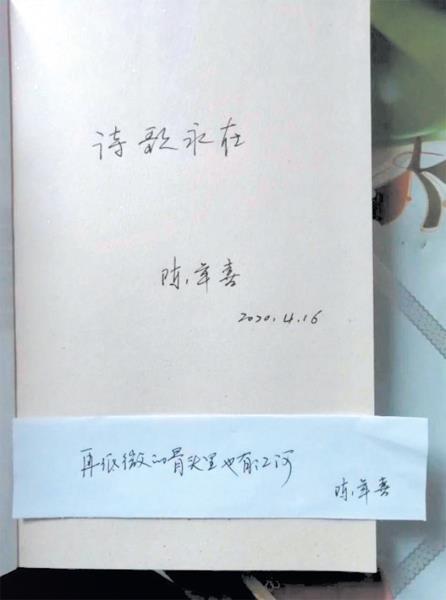

陈年喜站在台上,厚重如岩,他的获奖感言很简洁:“我知道,这个诗歌奖,不仅是颁给我的,也是颁给那些逝者和生者,颁给劳动、创造和生活的意义。我会继续写下去,努力让自己的写作对得起这个时代,对得起这片土地和土地上的人民。”

《我的诗篇》拍摄现场

《我的诗篇》主创人员渴望那些饱经人间冷暖的故事和撼动人心的诗篇,能够被更多人看见。他们一家又一家地去找发行公司,希望影片能够公映,可对方常常不听他们说完就掉头而去。

他们艰难地发起众筹观影。2017年1月13日,经过1349位众筹发起人和无数朋友的热心推动,《我的诗篇》终于迎来全国公映。

很多人看哭了,也有很多人觉得太压抑,看不下去。“我们不是让你来感受压抑的,只是想告诉你,在这片土地上,阳光并没有公平地照在每个人身上,当我们轻易地说出要追求诗和远方,追求诗意世界的时候,不妨先想想他们,然后珍惜生命,好好生活。”

我们的生活,就是我们的诗篇。

4

纪录片播出后,陈年喜的人生有了很大改变:他的诗在博客上被发现;他受邀参加了北京皮村的工人诗歌朗诵会,获得“年度桂冠工人诗人奖”;他上了电视真人秀,在节目里写歌词;他作为主人公的纪录片《我的诗篇》入围了各种电影节,他跟随摄制组出国,登上帝国大厦,在哈佛大学、纽约大学演讲……

四壁喧嚣中,他也常常感到茫然。有的时候,人类的悲欣可以相通,但更多的时候,那种切肤的痛,心中的轮转,不过是自说自话,越说越孤单难堪。

他说人们喜欢的不过是开在苦难之上的文学之花。

陈年喜在北京度过了一段迷茫的时日。后来在一个活动中认识了诗人树才,他问树才:“能不能帮我找一个工作?门卫也行。”

“哪能做门卫?你是文化人,还得吃文字这碗饭。”树才给他介绍了工作,去贵州某景区写文案,工资一个月4000元,管吃管住。

陈年喜在贵州一待就是3年。虽然一篇又一篇的业务文稿让他日益枯槁,但他还是计划一直做下去,至少做到孩子大学毕业——出于身体原因,自己已不大可能做别的。这样平平稳稳的,再加上些稿费,也挺好。

然而,就像王国维所说:“天以百凶成就一词人。”

2020年,他开始了一场旷日持久的咳嗽,一天比一天严重。在此之前的2013年和2016年,他有过两场相似的咳嗽,但都在九死一生时奇迹般地自愈了。这一次,奇迹没有发生。“雪没了,冬天还在。”

2020年3月23日,他永远不会忘记这一天,丹凤县中医医院一张CT影像胶片,写下他半生的倒影,清清楚楚地告诉他一个残酷的事实:尘肺病。

他静静地坐了一个下午,沒有告诉妻儿。他说:“我知道,告诉他们也没有用。对于这个世界,对于生活的种种,他们茫然无知,像不谙世事的孩子。”

下午6点,他拿出手机,给相识6年的秦晓宇发了个微信,一个诊断证明的截图,并附言6个字:“刚才确诊尘肺。”

这是矿工们最常见的职业病,每天吸入大量粉尘,导致肺部纤维化,变成“石头肺”“金属肺”——这种病无法逆转,且会让人逐渐失去劳动力,而一旦发展到后期,人甚至连站着呼吸都是一种奢求。

他走出了矿山,但没能走出命运的轨迹。

陈年喜把护照压在抽屉最下层的格子里,年前,他还与在塔吉克斯坦苦盏州从事爆破的工友联系,那儿的工资高,他想重操旧业,再搏一把。

但是,也许这一生,再也用不到它了。他在一首诗里写下这样一句:“一个人的老,是一瞬间的事情。”

消息传出去后,人们捐款,抢购他的诗集,这一年,诗集《炸裂志》售出了近4万册,成为许多年轻人书架上的读本。

稿费一半用来买药,一半用来生活、给儿子交学费。

2020年9月,在创始人王克勤的邀请下,陈年喜成为大爱清尘公益基金会的驻会作家。他开始走访尘肺病人,写下他们的故事。

妻子劝他别再去了:“你经历了太多苦难,希望你不要再看到更多。”但他希望借用文字,让更多人关注这些被忽视的人群和声音。

陈年喜相信,那些惊心动魄的故事,从没在任何作家笔下出现过。他说代沟代代有,而至深处的悲欣大多相通,它也将成为一个人继续写作下去的动力。

5

陈年喜发声的意义是什么?或许是提醒我们看见一些平日未见的事物。如他所说:“在艰硬的日子里,这些无名者也有自己的划痕。当浮云远去,后来者能从其中看到这个无限遮蔽的迷幻世界的一鳞半爪。”

或许是,他提醒我们要记得。如他所说:“我从中国3000年前的《诗经》以及流传至今的不朽诗歌里,看到文字背后的那个时代,看到那个时代的世道人心,那些悲苦和愿景。”

真正的诗歌是现实和心灵的《史记》。或许是,他提醒我们,再低微的骨头里也有江河。

吴晓波曾几次写道:“很多年后,当我们再度回忆起这段中国经济崛起史的时候,这些诗句是不应该被遗忘的。它们是大历史中的一些小配件,也许微不足道,但若缺失,则其他真相俱为谎言。”

40年的改革开放,我们需要向一些人致敬,向哪些人致敬呢?他说:“我第一个致敬的是农民工,2.3亿农民工。”

(竹 筠摘自微信公众号“南窗文化生活”,本刊节选)