实行家庭联产承包责任制 保障了农业与农村发展

公有化改造完成以后,广大的农村地区基本实现了集体化生产。然而,由于组织管理的缺陷,尤其是产权与利益、责任的不对等,必然导致生产效率的急剧下降,民生受到极大的威胁。加之1958年“大跃进”、人民公社化运动,及1959-1961年连续旱灾,出现“三年困难时期”。紧接着到1966年“文化大革命”开始,“以阶级斗争为纲”,生产力继续下降,导致农村地区极度困难。广大农民,为了生存,不得不探寻新的生路。

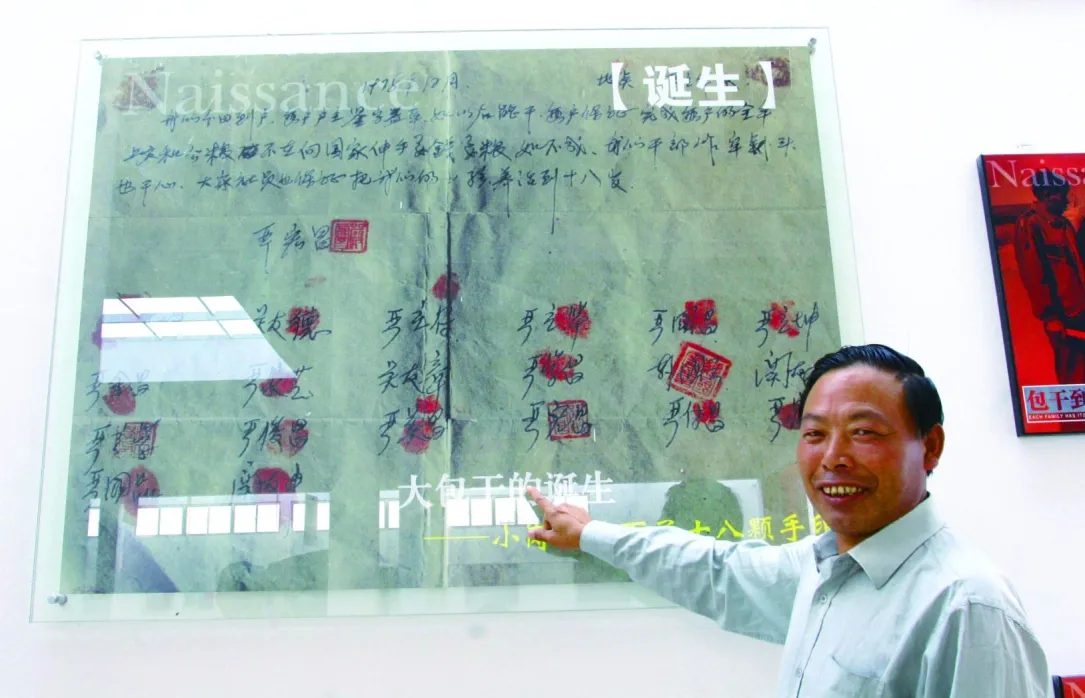

最著名的案例是安徽小岗村。1978年底,小岗村18户农民秘密签署了一份包产到户的协议,私自决定包产单干。到1979年秋收之季,这些农民所获得的粮食远高于邻村,引起一些邻村的农民也纷纷效仿。随后引起各级领导关注,尤其是引起中央领导的重视,并最终得到国家政策改革认可,全国推行,并通过法律予以确立。

实际上,自1951年合作社运动开始一直到1979年,全国不同地区的广大农民一直处于“合作化能够实现生产大发展、快速进入共产主义的良好愿景”与实践中的生产力低下、忍饥挨饿的抗争之中,并不断付出艰苦的努力与探索。早在小岗村包产到户的两年之前,四川省蓬溪县群利镇九龙坡村就进行了类似的尝试。1976年9月的一天晚上,公社党委书记邓天元召集一小群干部商讨如何提高粮食产量。经过漫长而激烈的辩论,一致同意采用包产到户的方式来解决生产积极性问题。考虑到面临的政策风险,他们决定先把处在边角的土地分配到其中两个生产队的家庭,其余地方则仍然保持集体耕种不变。结果年终那些边角耕地的粮食产量比集体耕种的肥沃土地的产量高出了3倍。第二年就将更多的土地进行包产,更多的生产队加入到包产到户的行列。由于存在违反政策的风险,当地政府始终被蒙在鼓里,这属于“只干不说”。

国家政策层面的变革也是十分曲折的。1978年12月召开的十一届三中全会被认为是改革的转折点,但在《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》中,依然强调“人民公社要坚决实行三级所有、队为基础的制度,稳定不变”。1979年9月召开的十一届四中全会,通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》,依然明确规定“不许分田单干”,但也开了个口子“除某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户外,也不要包产到户。”

尽管如此,由于实践中,像安徽小岗村、四川九龙坡村等各种名目的包产到户、包干到户在全国各地暗中蔓延,一些有识之士(包括官员、学者等,如万里、胡耀邦、杜润生等)积极推动,1980年春末包产到户得到部分中央领导的首肯,尤其邓小平明确肯定安徽肥西县的包产到户和凤阳的大包干,指出“农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快”,“有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济。我看这种担心是不必要的。”“实行包产到户的地方,……只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化”。正式的政策变化,是1982年1月1日中共中央批转《全国农村工作会议纪要》(第一个“一号文件”),指出“农村实行的各种责任制,包括小段包工定额计酬,专业承包联产计酬,联产到劳,包产到户、到组,包干到户、到组,等等,都是社会主义集体经济的生产责任制。”第一次通过中央文件形式肯定了土地的家庭承包经营制度。直到1991年11月中共十三届八中全会通过了《中共中央关于进一步加强农业和农村工作的决定》,提出把以家庭联产承包为主的责任制、统分结合的双层经营体制作为我国乡村集体经济组织的一项基本制度长期稳定下来,并不断充实完善。

农村集体土地的家庭联产承包责任制改革,作为当时农村经济体制改革的第一步,突破了当时“一大二公”“大锅饭”的旧体制,将农业生产过程的个人付出与产出分配直接挂钩,使农民的生产积极性大增,解放了农村生产力,同时解放了劳动力。总体来看,实行家庭联产责任制,一是实现了土地产权关系与经济关系的对应。即给予农业生产者明确的土地承包经营权,并基于这一土地权利进行土地利用,获得土地产出,实现了产权关系与经济关系的对应,符合科斯定理。二是坚持了土地的生产要素属性。通过包产到户,让农民通过生产增加产出,不仅吃饱了肚子,还由于生产率的提高,及家庭生产的自主性,产生了剩余劳动力,为非农产业、城市化发展也提供了支撑。